Implantologie 02.07.2024

Versorgung eines Kieferkammdefekts im Oberkiefer

share

Nach einer Zahnentfernung und dem Verlust des sogenannten Bündelknochens kann es zu einer ausgeprägten Knochenatrophie kommen.1-3 Die Rekonstruktion dieser Knochendefekte ist die Grundlage einer dauerhaften Wiederherstellung gesunder Gewebeverhältnisse und einer prothetischen Restauration. Zur Schaffung eines ausreichend dimensionierten neuen Implantatlagers können Knochendefekte mit autologen Knochenblöcken, Knochenersatzmaterial oder einer Kombination aus beidem rekonstruiert werden.4,5 Im vorliegenden Fall erfolgte der Knochenaufbau rein autolog.

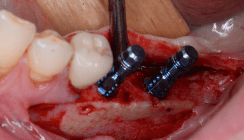

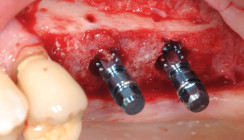

Eine 63-jährige Patientin stellte sich mit einer Schaltlücke im rechten Oberkieferseitenzahnbereich Regio 14 und 15 vor. Ziel der geplanten Behandlung war die adäquate Rekonstruktion des Hart- und Weichgewebes sowie eine prothetische Neuversorgung mittels einer implantatgetragenen Krone. Um die Knochenentnahme minimalinvasiv und schnell zu gestalten, erfolgte diese mittels des Easy Bone Collectors (EBC) und der Semilunar Technik (SLT), bei der die Schalen nicht mehr gesplittet werden müssen. Die Entnahmezeit kann durch diese Technik auf circa ein bis zwei Minuten reduziert werden. Zudem weisen die Schalen durch diese Art der Entnahme eine Rundung auf, die möglicherweise vorteilhaft im Hinblick auf das Expositionsrisiko ist. Ansonsten erfolgt der Umgang mit diesen abgerundeten Knochenschalen und die Rekonstruktion des Knochendefekts nach den Kriterien der Schalentechnik nach Khoury.6,7

Eine Besonderheit stellte die Tatsache dar, dass im vorliegenden Fall die Knochenatrophie nicht nur bukkal sondern auch palatinal erfolgt war, weswegen die Schalentechnik palatinal und bukkal angewendet werden musste. Die entnommene Schalenform unterscheidet sich von den Schalen, die mit der Split Bone Block Technique (SBBT) gewonnen werden, durch ihre physiologischen Rundungen. Dies ist darin begründet, dass die Schalen mittels eines Trepans gewonnen werden. Im Anschluss erfolgte die Rekonstruktion des Knochendefekts, wobei die zuvor entnommenen Knochenschalen entsprechend der Schalentechnik nach Khoury mittels kleiner Osteosyntheseschrauben auf Distanz fixiert werden. Es ist hierbei eine Kieferkammbreite von mindestens 8 mm anzustreben, um im Prämolarenbereich Implantate in ausreichender Dimension inserieren zu können. Vorteilhaft bei der Methode des biologischen Eigenknochenaufbaus mit autologem Knochen ist, dass dieser nicht überaugmentiert werden muss, da die Resorption minimal begrenzt ist.Anschließend wurde der bestehende Hohlraum entsprechend den Prinzipien des biologischen Eigenknochenaufbaus mit partikulierten Knochenspänen aufgefüllt, die beim Ausdünnen der Knochenschalen gewonnen wurden. Durch diese Methode wird im Unterschied zu kompakten Kortikalisblöcken die Oberfläche des Knochens vergrößert, was wiederum zu einer größeren Angriffsfläche für die Gefäße führt und damit eine schnellere Revaskularisierung des aufgebauten Knochens ermöglicht.

Prothetische Versorgung

Nach offener Abformung wurde im Labor ein Meistermodell erstellt und es erfolgte die Herstellung eines Kobalt-Chrom-Brückengerüsts im CAD/CAM-Verfahren. Nach Herstellung des Gerüsts wurde dieses mit Verblendkeramik fertiggestellt. Die Kronen wurden auf dem Implantat verschraubt, um einer durch Befestigungszement induzierten Periimplantitis sicher entgegenzuwirken. Das klinische Abschlussbild zeigt reizfreies Weichgewebe im periimplantären Bereich sowie eine ausreichende keratinisierte Mukosamanschette periimplantär.

Diskussion

Die SLT ist noch eine sehr junge Technik, während die Schalentechnik bereits auf 30 Jahre Anwendung zurückblicken kann. Dementsprechend kann bei der Schalentechnik auch auf ein großes Repertoire an Studien verwiesen werden. In der Implantologie spielen Knochenaufbautechniken eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg von Implantaten.

Im Folgenden soll auf die Unterschiede der Schalentechnik mit autologen Knochenschalen und der Methode der gesteuerten Knochenregeneration (GBR) eingegangen werden. Bei der sogenannten Schalentechnik wird retromolar ein autologer Knochenblock entnommen, dieser dann geteilt und danach werden die Schalen am Kieferkamm zur Schaffung eines neuen Implantatlagers fixiert.6,7

Eine wichtige Technik, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist die Schalentechnik mit autologen Knochen. Sie hat sich als Erfolg versprechende Methode zur Optimierung der Implantatplatzierung und -überlebensrate bewiesen. Die Schalentechnik, auch als Shell-Technik oder als Split Bone Block Technique (SBBT) bekannt, nutzt autologe Knochenschalen zur Schaffung eines Knochengerüsts, das anschließend mit patienteneigenem Knochengranulat gefüllt wird. Dies bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter eine verbesserte Kontrolle der Knochendichte und -form sowie eine deutlich höhere Knochenqualität. Die Technik hat in klinischen Studien gezeigt, dass sie sowohl in Bezug auf die Überlebensrate von Implantaten als auch in Bezug auf den Erhalt des Knochenvolumens erfolgreich ist. Im Gegensatz dazu verfügt der autologe Knochenaufbau über eine Reihe von Herausforderungen, insbesondere die begrenzte Verfügbarkeit von Knochen und die mögliche Morbidität an der Entnahmestelle. Diskutiert wird derzeit die Anwendung von allogenen Knochenschalen. Diese relativ junge Technik mit wenig Langzeiterfahrungen bringt jedoch entsprechende Schwierigkeiten mit sich. Allogene Knochenschalen sind sehr brüchig und schwierig zu fixieren. Neben dem enormen Kostenaufwand kommt es außerdem zu unzureichenden Remodellierungsvorgängen der Schalen. Dementsprechend kommt es regelmäßig zu Expositionen und schwer zu beherrschenden Problemen – noch Monate nach Einsetzen der finalen Prothetik. Die GBR, bei der eine Membran verwendet wird, um einen Raum für das Wachstum von neuem Knochen zu schaffen, kann ähnliche Probleme aufweisen – zusätzlich zu den Risiken einer Membranexposition und -infektion. Die Verwendung von Knochenersatzmaterialien hat zwar den Vorteil, dass keine zusätzliche Entnahmestelle erforderlich wird, jedoch sind diese Materialien in Bezug auf die Knochenqualität nicht mit autologem Knochen vergleichbar. Zudem besteht das Risiko einer unzureichenden Integration und Reaktion auf Fremdkörper.

Die Schalentechnik mit autologen Knochenschalen stellt im Vergleich zu anderen Methoden mit osteokonduktiven Materialien hingegen eine sehr vorhersagbare Methode für den Knochenaufbau in der Implantologie dar. Sie bietet nachhaltige Ergebnisse und weniger Komplikationen im Vergleich zur gesteuerten Knochenregeneration und der Verwendung von Knochenersatzmaterialien. Es ist jedoch zu beachten, dass die Wahl der Methode immer von der individuellen klinischen Situation des Patienten abhängen sollte.Mit dem hier beschriebenen Vorgehen können intraorale Knochendefekte sicher rekonstruiert und mit einer verschraubten festsitzenden implantatgetragenen prothetischen Restauration langfristig ästhetisch und funktionell versorgt werden.

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.