Implantologie 02.05.2024

Einsatz von autologen und allogenen Knochenplatten

share

Zahnverlust aufgrund endodontischer oder parodontaler Probleme geht in der Regel auch mit einem Verlust knöcherner Strukturen einher. Die konsekutive Insertion eines Implantats bedarf daher aufwendiger Wiederherstellung knöcherner Strukturen.1 In Abhängigkeit von der Defektgröße und -konfiguration haben sich in den letzten Jahren unterschiedliche Materialien und Methoden im klinischen Alltag bewährt und kommen erfolgreich zum Einsatz.

Als Therapieverfahren zur Augmentation haben sich autologe und allogene Knochentransplantationen oder die gesteuerte Knochenregeneration (GBR) in der dentalen Implantologie als vorhersagbar und erfolgreich erwiesen.2-5 Autologe und allogene Knochentransplantate ebenso wie die GBR zeigen klinisch akzeptable Komplikationsraten.2,5,6 Bei der sogenannten 3D-Rekonstruktion oder Schalentechnik handelt es sich um eine besondere Form der Knochenrekonstruktion. Mittels dünner kortikaler Knochenblöcke werden zunächst die Konturen des Alveolarkamms wiederhergestellt und anschließend die entstandenen Spalträume mit autologen Knochenspänen gefüllt.1,7 Hierbei lassen sich aufgrund einer beschleunigten Vaskularisation und Regeneration die Resorptionsprozesse auf das Transplantat beschränken, sodass die Kieferkammkontur aufgrund einer Resorptionsrate von nur circa sechs wie zehn Prozent vorhersag-bar wiederhergestellt werden kann.5,8-13 Zudem lassen sich bei dieser Technik Augmentation und Implantation miteinander verbinden, was eine Verkürzung der Therapiedauer und Tragezeit von Provisorien bewirkt.4,14

Die Entnahme von retromolaren Knochenblöcken ist technisch und chirurgisch anspruchsvoll und bei bestimmten anatomischen Situationen mit einem deutlich erhöhten Risiko für Verletzungen des Nervus alveolaris inferiors verbunden. Hier kann die Verwendung allogener Knochenplatten in der Schalentechnik als adäquate Alternative zum autologen Knochen dem Behandler und dem Patienten Vorteile bieten.

Allogene Knochenplatten können mit vergleichbaren Ergebnissen äquivalent zur autologen Schalentechnik angewendet werden. Diese fungieren ebenfalls als biologische Membran und der Hohlraum kann mit autologen und/oder allogenen Knochenspänen gefüllt werden.15,16 In einer retrospektiven Split-mouth-Studie wurden fünf Patienten mit bilateraler Kieferkammatrophie unilateral jeweils mittels autologer bzw. allogener Schalentechnik augmentiert und die Autoren konnten einen äquivalenten horizontalen und vertikalen Knochengewinn vier Monate nach der Augmentation zeigen.5 In einer weiteren nicht interventionellen prospektiven Studie konnte gezeigt werden, dass autologe und allogene Schalen die gleiche niedrige Komplikationsrate von 8,5 Prozent zeigen, unabhängig vom Material der Schale oder der eingesetzten Späne.31

Um der postaugmentativen Resorption entgegenzuwirken und somit die langfristige Stabilität des Augmentats auch nach Implantatinsertion sicherzustellen, wird in der Praxis der Autoren standardmäßig nach jeder autologen und allogenen Augmentation in der Schalentechnik ein sogenanntes augmentatives Relining mit xenogenem Knochenersatzmaterial und einer Kollagenmembran durchgeführt. Dieses von de Stavola und Tunkel 2013 erstmalig beschriebene Vorgehen wirkt nicht nur einer möglichen postaugmentativen Resorption entgegen, sondern führt darüber hinaus zu einem Zugewinn des Knochenvolumens von 17 Prozent.17

Osteosyntheseschrauben waren lange Zeit hauptsächlich in der maxillofazialen Traumatologie im Einsatz.18 Hierbei war ihre Aufgabe, eine ossäre Kontakt- oder Distanzosteogenese mit hinreichender Rigidität/Stabilität sicherzustellen. Die Stabilisierung der Fragmente stand im Vordergrund und daher wurde auf eine ausreichende Dimensionierung des Materials geachtet. Dadurch wurde jedoch die Reposition von filigranen, kleinen Fragmenten erschwert. Aus diesem Grund wurden Mini-Osteosynthesematerialien entwickelt, die auch die Fixierung kleinerer Fragmente ermöglichten.19-24

Die präimplantologische augmentative Chirurgie stellt darüber hinaus noch höhere Anforderungen an die Grazilität der Materialien. Dies führte zunächst zur Entwicklung von Mikroschrauben aus Titan, um auch die Fixation sehr kleiner Knochenfragmente zu ermöglichen. Der Nachteil dieser Osteosyntheseschrauben lag oftmals in einer partiellen Osseointegration, wodurch die Entfernung beim Reentry erschwert wurde.25 Schrauben aus Chrom-Kobalt-Molybdän-Legierungen dagegen osseointegrieren nicht und weisen neben guter Gewebeintegration und Entfernbarkeit zudem eine gute Rigidität bei der Fixation der Fragmente auf.

In den vorliegenden Fallberichten werden klinische Einsatzmöglichkeiten von Osteosyntheseschrauben (micro-screw, Stoma Dentalsysteme) anhand von Augmentationsfällen mit unterschiedlicher Indikationsstellung vorgestellt.

Fallbeispiele

Die autologe und allogene Knochenaugmentation in der Schalentechnik erfordert die Fixation eines Knochenblocks bis hin zu multiplen Knochenblöcken. Dabei sind die häufigsten Augmentationsformen die laterale und die vertikale Augmentation mit zwei Knochenschalen, meist bukkal-oral oder multiple bukkal-oral verschraubte Platten.

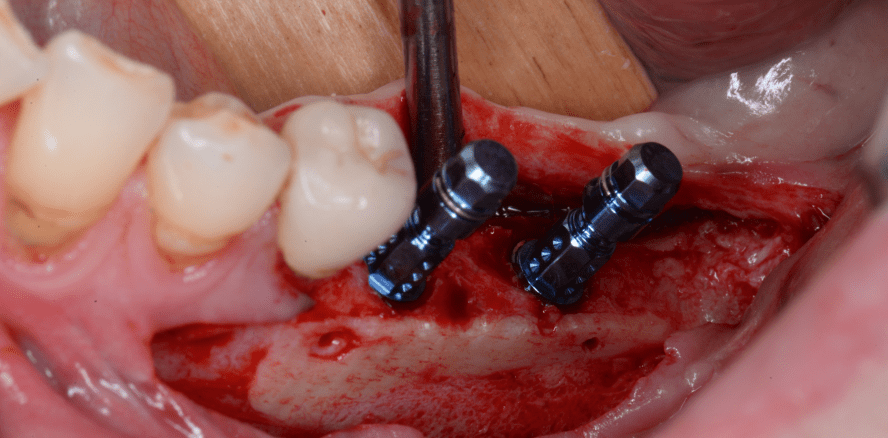

Der erste Fallbericht zeigt die klassische laterale Knochenaugmentation einer Freiendsituation im Seitenzahnbereich nach Verlust der Zähne 45–47. Um die Kontur des Kamms zu erstellen und dabei die Blockentnahme auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, werden jeweils zwei Mikroschrauben mithilfe eines speziellen Schraubendrehers mit Sicherungsarretierung (Schraubendreher mit Greifer, Stoma Dentalsysteme) fixiert. Anschließend wird partikuliertes Knochenmaterial zur Auffüllung des Hohlraums eingesetzt. Nach einer viermonatigen Einheilzeit können problemlos die Implantate inseriert werden. Die Wiederherstellung der knöchernen Strukturen erlaubt eine gute Positionierung der Implantate. Die anschließend durchgeführte GBR als augmentatives „Relining“ verhindert die Resorption des aufgebauten Knochens in der Phase des sekundären Remodelings.

Die laterale Augmentation bedarf in der Regel nur zwei Schrauben zur Fixierung einzelner, auch größerer Schalen. Schwierig gestaltet sich dagegen die Fixierung sehr kleiner Knochenfragmente, bei denen die Gefahr der Sprengung durch größere Schraubensysteme groß ist und die für zwei Schrauben nur wenig Platz bieten. Mittels der hier verwendeten Schraube, mit einem Durchmesser von 1 mm, lassen sich diese „Miniblöcke“ ohne Gefahr einer Fraktur des Knochenstücks aber mit ausreichender Stabilität fixieren.

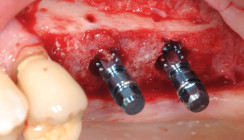

Auch bei der vertikalen Augmentation ist dem offenen Vorgehen mit krestaler Augmentation der Vorzug zu geben. Hierbei wird zunächst die bukkale Platte mit zwei Schrauben fixiert, anschließend die orale Platte mit zwei Schrauben durch die bukkale Schale angeschraubt.

Im vorliegenden Fall wird nach Fixierung der allogenen Schalen und damit dreidimensionaler Erzeugung des geplanten Raums, dieser mit allogenen und autologen Knochenspänen in Schichttechnik gefüllt. Allogene Schalen weisen eine erhöhte Frakturgefahr gegenüber autologen Schalen auf. Daher sollte bei Verarbeitung dieser auf ein Schraubensystem geachtet werden, das durch geringe Gewindehöhe eine hohe Stabilität ermöglicht, zudem aber grazil und gerade ist, also keine Divergenz zum Schraubenkopf aufweist.

Nach viermonatiger Einheilung können zwei ausreichend dimensionierte Implantate eingesetzt werden, wobei auch dieser Aufbau durch das sekundäre Relining geschützt wird. Die Röntgenaufnahmen zeigen den deutlichen vertikalen Höhengewinn und die anatomisch korrekte Positionierung der Implantate unter Vermeidung einer großen prothetischen Aufbauhöhe.

Eine besondere Herausforderung stellt die Augmentation eines Kieferkamms mit extremer Krümmung dar, da weder autologe noch allogene Schalen diese Krümmung natürlich vorgeben. Hierbei müssen multiple kleine Schalen innerhalb engsten Raumes fixiert werden. Der geringe Durchmesser von nur 1 mm, die verschiedenen Längen der Schrauben und die geringe Größe des Schraubenkopfes erlauben problemlos deren Insertion.

Vertikale Augmentationen, die sich über eine Größe von mehreren Zähnen ausdehnen, erfordern die stabile Fixation der Knochenschalen, um den dreidimensionalen Raum auch gegen den Druck von herausnehmbarem, provisorischem Zahnersatz aufrechtzuerhalten und dabei die Kontur nachzuahmen.

Kritische Beurteilung

Osteosyntheseschrauben sollen in der Traumatologie die stabile Fixation des Augmentats ermöglichen. Hierzu werden meist Schrauben aus Titan verwendet, da ein Belassen durch die Osseointegration des Osteosynthesematerials möglich ist. Im Rahmen der augmentativen Implantatchirurgie ist eine solche Osseointegration unerwünscht. Die Schrauben müssen aufgrund der konsekutiven Insertion des Implantats fast immer entfernt werden, da sie im Bereich der geplanten Implantatinsertion stehen. Daher werden in der Regel Schraubendurchmesser von 1,3 bis 2 mm gewählt, um eine Fraktur des Materials bei der Ausgliederung zu vermeiden.25,27,28 Schrauben aus medizinischem, rostfreiem Stahl (Chrom-Kobalt-Molybdän) erlauben eine problemlose Entfernung des Materials ohne Frakturrisiko auch bei geringeren Durchmessern von 1,0 bis 1,2 mm. Zudem zeigen weder die Weich- noch die Hartgewebe eine unerwünschte Reaktion auf das Material und auch die Resorptionsraten sind insbesondere bei Verwendung der Schalentechnik als gering einzustufen.9,11,26 Die Verwendung einer durchmesserreduzierten Edelstahlschraube ermöglicht zudem, auch auf engstem Raum zwischen Zahn und Implantat eine oder mehrere Schrauben zu platzieren, ohne den Zahn oder die Oberfläche des Implantats zu verletzen.26

Khoury und Hidajat26 konnten in einer retrospektiven Analyse von 923 der hier verwendeten Osteosyntheseschrauben bei 318 Patienten wenige ungewollte Ereignisse feststellen: inkomplette Regeneration wurde in 1,8 Prozent der Fälle festgestellt, eine frühzeitige Exposition trat in 5,3 Prozent der Fälle auf, und nur bei 2,4 Prozent kam es zu einer Resorption von mehr als 15 Prozent der augmentierten Knochenmasse. Keine Schraube wurde bei der Entfernung beschädigt, auch andere Komplikationen traten nicht auf. Aufgrund des geringen Durchmessers von 1,0 und 1,2 mm besteht die Möglichkeit, neben groß dimensionierten auch sehr kleine Knochenblöcke stabil zu fixieren.

Autoren: Dr. Jochen Tunkel, Dr. Frederik Hofmann

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.