Implantologie 28.01.2022

Weichgewebeaugmentation mit azellulärer dermaler Matrix

share

Dem periimplantären Weichgewebe und dessen Stabilität im Hinblick auf Breite und vertikale Höhe um Implantate kommt eine immer größer werdende Bedeutung zu, da neuere Studien zeigen, dass eine geringe befestigte Breite sowie eine geringe suprakrestale Gewebehöhe (< 2 mm) das Hart- und Weichgewebe anfälliger für entzündliche Prozesse und in der Folge für den daraus resultierenden Weich- und Hartgewebeabbau macht.1–5

Behandlungsfall

Eine 62-jährige Patientin stellte sich mit dem Wunsch nach implantologischer Versorgung des 4. Quadranten vor. Der Kieferkamm zeigte eine reduzierte knöcherne Breite sowie dünnes bedeckendes Weichgewebe (Abb. 1 und 2).

Der Patientin wurden zwei Implantate für eine Brückenversorgung sowie ein simultaner Hart- und Weichgewebeaufbau empfohlen. Die Verdickung des periimplantären Weichgewebes sollte hier mit einer azellulären dermalen Matrix erfolgen.

Klinisches Vorgehen

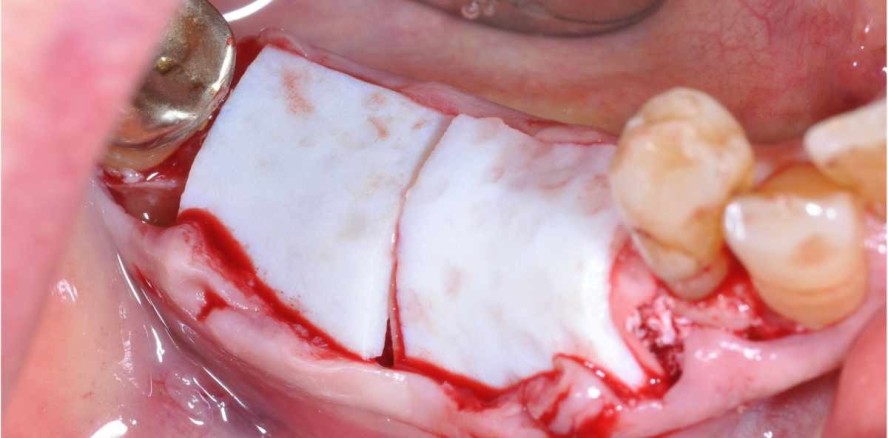

Es erfolgte eine Panoramaschichtaufnahme mit Röntgenreferenzkörpern sowie ein digitaler Scan von Oberkiefer und Unterkiefer und der Bisssituation (Primescan, Dentsply Sirona). Für die spätere Implantation wurde eine Positionierungsschablone angefertigt (Abb. 3 und 4). Es wurden ein 3,8 x 11 mm-Implantat (Camlog Screw-Line, BioHorizons Camlog) Regio 45 und ein 4,3 x11 mm Implantat inseriert (Abb. 5). Im Bereich des Implantats 45 ist ein Hartgewebedefekt zu erkennen. Die Implantatpositionen wurden mithilfe von Scanbodys (3Shape) übertragen (Primescan, Dentsply Sirona) zur Herstellung von individuellen Gingivaformern (Abb. 6). Der Kieferknochen wurde mit Eigenknochenspänen, die mittels Safescraper6 gewonnen wurden, und einem Knochenersatzmaterial (Bio-Oss®, Geistlich Biomaterials) aufgebaut und mit einer Membran (Bio-Gide®, Geistlich Biomaterials) zum Schutz vor dem einwachsenden Weichgewebe bedeckt (Abb. 7–9).7

Zur Weichgewebeverdickung wurde auf der Membran eine azelluläre dermale Matrix (Novomatrix®, BioHorizons Camlog) platziert (Abb. 10) und nach Weichgewebemobilisierung mit der Verschlussnaht fixiert (Abb. 11). Perioperativ wurde der Patient mit Clindamycin 600 mg abgedeckt. Es erfolgte eine Gabe von 600 mg eine Stunde präoperativ und eine weitere Einnahme von 600 mg Clindamycin bis einschließlich vier Tage postoperativ. Zusätzlich fand präoperativ eine Keimreduktion der Mundhöhle mit einer 0,2-prozentigen Chlorhexidinspülung alkoholfrei für drei Mal 30 Sekunden statt. Der Wundverschluss erfolgte mit Nahtmaterial der Stärke 5.0 (ETHICON, Johnson & Johnson Medical) für eine geschlossene Einheilung. Abschließend wurde eine postoperative Röntgenkontrollaufnahme angefertigt (Abb. 12).

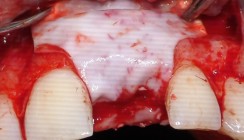

Die Nahtentfernung erfolgte 16 Tage post OP (Abb. 13 und 14).

Freilegung

Die Freilegung erfolgte 14 Wochen nach der Implantatinsertion. Es wurden zwei individuelle PEEK-Gingivaformer (BioHorizons Camlog) inseriert (Abb. 15). Die Gingivaformer haben eine Gingivahöhe von 4 mm.

Eine deutliche Weichgewebeverdickung in Höhe und Breite ist zu erkennen (Abb. 16). Zur Verdeutlichung wurde ein Weichgewebescan prä OP mit dem Zustand bei Freilegung digital gematcht, um den Zuwachs an Gewebe zu verdeutlichen (Abb. 17–21).

Definitive Versorgung

Es wurden zwei individuelle Abutments (Camlog, Dedicam) eingesetzt, die dem Profil der individuellen Gingivaformer entsprachen (Abb. 22). Ein ca. 3,5 bis 4 mm hoher Weichgewebesaum ist über der Implantatschulter zu erkennen (Abb. 23–26). Die Brückenkonstruktion wurde semipermanent zementiert (Harvard Implant Cem; Abb. 27–28).

Fazit

Die Bedeutung des periimplantären Weichgewebes und dessen Modifikation hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Im Fokus einer Implantattherapie steht vermehrt die Herstellung stabiler Verhältnisse im Hinblick auf das periimplantäre Weichgewebe, um entzündliche Prozesse zu minimieren und somit dem unerwünschtem Abbau des periimplantären Weich- und Hartgewebes vorzubeugen.

Die Weichgewebedicke und deren Befestigung und der Anteil an keratinisierter Gingiva stellen hier entscheidende Faktoren dar.

Neben der Verwendung von patienteneigenem Gewebe wie Bindegewebetransplantaten oder freien Schleimhauttransplantaten in Verbindung mit apikalen Verschiebelappen wurden in den letzten Jahren xenogene Matrizes entwickelt, um dem Patienten eine Entnahmemorbidität bei eigenem Gewebe zu ersparen. Azelluläre dermale Matrizes resultieren in einem hohen Zugewinn an befestigtem Gewebe5 und stellen somit eine echte Alternative, auch im Sinne der Minimalinvasivität der chirurgischen Eingriffe, zur Gewebetypmodifikation gegenüber patienteneigenem Gewebe dar.

Weiterer Autor: ZTM Moritz Thole

Dieser Beitrag ist im Implantologie Journal erschienen.