Implantologie 22.08.2011

Präimplantologische Planung bei Parodontitis-Patienten

share

Für einen dauerhaften implantologischen Erfolg ist außer der richtigen Behandlungsplanung und -durchführung eine sichere Indikationsstellung von außerordentlicher Bedeutung. Immer wieder ist zu lesen, dass eine behandelte Parodontitis keine Kontraindikation für eine implantologische Versorgung darstellt. Doch ist es so einfach? Was es bei diesem Patientenstamm besonders zu beachten gilt, handelt folgender Beitrag ab.

Aktuelle Datenlage

Sehr oft ist zu lesen, dass Implantate bei Patienten mit einer behandelten Parodontitis bzw. einer „Parodontitis-Vorgeschichte“ eine geringere Überlebensrate aufweisen als bei gesunden Patienten. Insgesamt ist jedoch die Überlebensrate mit durchschnittlich über 90% über zehn Jahre recht hoch. Ebenso weisen parodontal vorgeschädigte Patienten ein höheres Risiko auf, an einer periimplantären Mukositis und Periimplantitis zu erkranken als gesunde Patienten.1–5 Die periimplantäre Mukositis ist definiert als reversible Entzündung des periimplantären Weichgewebes eines in Funktion stehenden, osseointegrierten Implantates. Es liegt bei dieser Form der Entzündung noch kein pathologischer Knochenabbau vor. Sie geht nicht obligat in eine Periimplantitis über. Bei der Periimplantitis handelt es sich dagegen um einen Entzündungsprozess der periimplantären Gewebe mit Knochenverlust bei osseointegrierten, in Funktion stehenden Implantaten in Funktion.

Selbst eine aggressive Parodontitis scheint laut einer großen Studie keine Kontraindikation für eine erfolgreiche Implantattherapie zu sein.6 Voraussetzung natürlich, diese wurde erfolgreich behandelt, d.h. keine Taschen über 4mm mit Blutung auf Sondierung sind vorhanden. Sollte dies der Fall sein, sollte so lange auf eine Implantation verzichtet werden, bis in einer UPT-Sitzung ein solcher Zustand erreicht wird.7 Eine Aufklärung des Patienten über diese niedrigen Überlebensraten der geplanten Implantate ist obligat. Der Patient muss wissen, dass einfach nicht die gleichen Erfolgsaussichten herrschen wie bei einem gesunden Patienten. Dazu zählen gleichermaßen die Bewusstmachung der Notwendigkeit engmaschiger Recalls und regelmäßiger professioneller Zahnreinigungen.8–10 Zwei aktuelle Reviews zu diesem Thema, die viele Studien zusammengefasst und ausgewertet haben, konnten die bereits erwähnten Feststellungen bezüglich der verringerten Überlebensraten bestätigen.4,5

Parodontitis als Risikofaktor

Wie in der Parodontologie spielen bakterielle Infektionen die größte Rolle in Bezug auf eine periimplantäre Entzündung.7,11–13 In zahlreichen Studien wurde gezeigt, dass die entzündliche periimplantäre Flora sich der einer aggressiv verlaufenden Parodontitis gleicht.7,12,14 Es ist bewiesen, dass parodontal-pathogene Keime bei Parodontitis-Patienten übertragen werden können. Dabei kann die vorhandene Restbezahnung als Reservoir für die mikrobielle Besiedelung der Implantate dienen. Diese Residualflora besitzt dabei den größten Einfluss auf die Mikroflora der gesetzten Implantate. Nach der Extraktion aller Zähne ist ein deutlicher Verlust an pathogenen Bakterien nachzuweisen.12,15 Patienten mit einer durchgemachten Parodontitis haben ein bis zu 4,7-mal erhöhtes Risiko an einer Periimplantitis zu erkranken. Dabei besteht eine synergistische Wirkung mit Tabakkonsum. Ist der Patient zudem noch Raucher, steigt das Risiko eines Implantatverlustes oder Verlust des marginalen Knochens signifikant an. Raucher haben ein bis zu 4,6-mal erhöhtes Risiko an einer Periimplantitis zu erkranken.1,2,16,17 In einer großen Langzeitstudie konnte beobachtet werden, dass über einen Zeitraum von zehn Jahren ohne adäquate unterstützende Hygienemaßnahmen die Periimplantitis bei Implantatpatienten eine häufige klinische Erscheinungsform ist.16

Richtlinien für die präimplantologische Planung

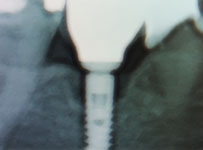

Sollte bei einem Parodontitis-Patienten eine Implantattherapie angestrebt werden, ist also dringend auf die nachfolgende Punkte zu achten. Der Patient muss sowohl prä- als auch postimplantologisch eine sehr hohe Compliance und eine beständig optimale Mundhygiene aufweisen. Diese beiden Punkte gilt es unbedingt im Voraus abzuklären und durch regelmäßige Kontrollen und Remotivationen aufrechtzuerhalten. Liegt eine parodontale Erkrankung vor, muss diese dauerhaft erfolgreich behandelt worden sein. Sie als behandelnder Zahnarzt müssen die höchsten Ansprüche und Qualität bei der unterstützenden Parodontitistherapie walten lassen. Ebenso muss die regelmäßige Inspektion der periimplantären Gewebe erfolgen. Dabei ist unbedingt auf Zeichen zu achten, die auf eine Erkrankung dieser Gewebe hindeuten (Abb. 1 und 2). Nur damit kann eine frühzeitige Intervention unternommen werden, um Knochendestruktionen zu vermeiden (Abb. 3). Zusätzlich sollten Sie Ihrem Patienten, wenn nötig, Informationen bezüglich eines Raucher-Entwöhnungsprogramms zur Verfügung stellen.

Resümee

Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen: Eine behandelte Parodontitis stellt keine Kontraindikation für eine implantologische Versorgung dar. Es ist essenziell, dass der Patient aufgeklärt werden muss, dass bei ihm/ihr einfach nicht die gleichen Ausgangsbedingungen wie bei einem gesunden Patienten in Bezug auf Überlebensraten gesetzter Implantate gelten. Unerlässlich sind eine regelmäßige individuelle unterstützende Therapie und die Kontrolle der periimplantären Gewebe. Liegen außer einer behandelten Parodontitis aber noch weitere Risikofaktoren vor (z.B. starkes Rauchen), sollte eventuell auf eine implantologische Versorgung verzichtet werden. Trotz der oben erwähnten Studie über erfolgreiche Implantationen nach Therapie einer aggressiven Parodontitis sollte in diesen Fällen trotzdem Vorsicht geboten werden. Hier ist eine sehr strenge Indikationsstellung angezeigt. Liegen eine unbehandelte Parodontitis und/oder mangelnde Mundhygiene kombiniert mit mangelnder Compliance vor, sollte auf jeden Fall auf eine implantologische Versorgung verzichtet werden.

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.