Implantologie 24.10.2023

Tooth Shell Technique: Ästhetische Kieferkammrekonstruktion

share

Originaltitel: “Tooth Shell Technique: Kieferkammrekonstruktion im ästhetischen Bereich”

In den letzten Jahren ist eine Zunahme des Interesses an Knochenaugmentationen mit nicht erhaltungswürdigen Zähnen erkennbar. Das Verwerfen von extrahierten Zähnen ist zurzeit noch tägliche Routine in Zahnarztpraxen und Kliniken. Dieser Fallbericht illustriert die Situation eines 62-jährigen Patienten, bei dem nach Entfernung der Oberkieferfrontzähne der Alveolarfortsatz einen komplexen knöchernen Defekt aufwies. Die Schaltlücke wurde zweizeitig rekonstruiert. Hierbei wurde der knöcherne Defekt mittels der Tooth Shell Technique nach Korsch unter Verwendung von autologem Dentin rekonstruiert und mit zwei Implantaten sowie Implantatkronen prothetisch versorgt. Abschließend erfolgte eine Transplantation von freier keratinisierter Schleimhaut zur Rekonstruktion des Vestibulums und zur Stabilisierung der periimplantären Mukosa.

Die Spontanheilung knöcherner Defekte sowie die Regenerationsleistung von Knochenaugmentationen ist ein komplexer, fein abgestimmter Prozess des Körpers. Über biochemische Vorgänge wird die Ossifikation eingeleitet.1 Aus dem anliegenden, vitalen Knochen können die Knochenzellen (Osteoblasten) in den Defekt emigrieren und die Knochengrundsubstanz (Osteoid) bilden, die anschließend mineralisiert.2 Bei der Neubildung von Knochensubstanz oder Reparaturvorgängen ist die Revaskularisierung unerlässlich. Die einsprossenden Gefäße bringen Nährstoffe zu den Osteoblasten und bilden somit die optimalen Bedingungen zur Osteogenese.3

Bei augmentativen Verfahren in der Implantologie müssen diese Voraussetzungen zur Knochenneubildung und Regeneration geschaffen werden, um möglichst voraussagbare Ergebnisse zu erzielen. Als Techniken für die Rekonstruktion von Kieferkammdefekten mit hoher Erfolgsprognose haben sich Guided Bone Regeneration (GBR), Block- oder Schalentechnik und Bone Splitting/Spreading etabliert.4, 5 Als Augmentationsmaterialien kommen autologer Knochen oder Knochenersatzmaterial zum Einsatz. Neben diesen gängigen Augmentationsmaterialien stellte sich autologes Dentin als Erfolg versprechende Alternative heraus. Autologes Dentin wird aus nicht erhaltungswürdigen Zähnen gewonnen und kann, wie autologer Knochen, nach spezieller Vor- und Aufbereitung als Block, Schale oder Partikulat verwendet werden.6–8

Dentin und Knochen sind in der Zusammensetzung der organischen und anorganischen Komponenten sowie der osteogenetischen Proteine sehr ähnlich.9, 10 Dabei beträgt der Anteil anorganischer Substanzen im menschlichen Dentin ca. 69 Prozent und der organischer Bestandteile ca. 17,5 Prozent. Zum Vergleich besteht der Alveolarknochen zu ca. 62 Prozent aus anorganischen Bestandteilen und ca. 25 Prozent aus organischen Komponenten. Bei näherer Betrachtung besteht die organische Matrix bei Dentin und Knochen hauptsächlich aus Kollagen Typ I (ca. 90 Prozent). Daneben sind auch nicht kollagene Strukturproteine wie Osteocalcin, Osteonektin, Phosphoprotein und Sialoprotein-I vertreten. Für die erfolgreiche Osseointegration von Knochen sind die osteogenetischen Wachstumsfaktoren, wie knochenmorphogenetische Proteine (BMPs), transformierender Wachstumsfaktor-β (TGF-β) und insulinähnlicher Wachstumsfaktor-2 (IGF-2), von besonderer Bedeutung. Diese Wachstumsfaktoren findet man ebenso in Dentin.11, 12

Im folgenden Fallbericht wird das Vorgehen bei der Tooth Shell Technique nach Korsch unter Verwendung von autologem Dentin vorgestellt.13–15

Material und Methoden

Fallbeschreibung

Ein 62-jähriger Patient stellte sich erstmalig im Januar 2019 in der Poliklinik der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe vor. Grund der Konsultation war eine behandlungsbedürftige Parodontitis. Der Patient berichtete, dass ihm die Oberkieferfrontzähne aufgrund erhöhter Beweglichkeit miteinander verblockt wurden und sich diese Verblockung immer wieder lösen würde. Zudem habe er akute Beschwerden an Zahn 11. Der allgemeinzahnmedizinische Befund zeigte einen ausgeprägten Knocheneinbruch an den Zähnen 11 und 21. Der CO2-Sensibilitätstest am Zahn 11 war negativ und der Zahn wies eine Längsfraktur auf. Die Zähne 16, 12 und 22 zeigten klinisch kariöse Läsionen. Des Weiteren war der Zahn 37 auf Perkussion empfindlich. Die restlichen Zähne im Ober- und Unterkiefer zeigten keine Auffälligkeiten. Das OPG (Abb. 1) wies neben dem generalisierten horizontalen Knochenverlust einen erhöhten Knochenabbau im Bereich der Zähne 11 und 21 auf. Die Zähne 16 und 37 hatten eine apikale Osteolyse und die kariösen Läsionen an den Zähnen 16, 12, 22 wurden radiologisch bestätigt. Der Patient gab anamnestisch an, keine Allgemeinerkrankungen zu haben.

Behandlungsverlauf

Präimplantologische Therapie

Nach der Erstuntersuchung wurde der Patient über die Behandlungsbedürftigkeit von Ober- und Unterkiefer aufgeklärt. Es wurde eine Parodontitistherapie sowie eine konservative Füllungstherapie an den Zähnen 12, 22 und eine endodontische Therapie der Zähne 16 und 36 empfohlen. Aufgrund der erhöhten Lockerungsgrade der Zähne 11 und 21 sowie der Längsfraktur des Zahns 11 war die Prognose für den Zahnerhalt infaust. Der Patient wurde über die Therapiemöglichkeiten und die prothetische Versorgung der drohenden Frontzahnlücke aufgeklärt. Dabei entschied sich der Patient für eine Implantation. In diesem Zusammenhang wurde der Patient über die Notwendigkeit einer Knochenrekonstruktion unter Verwendung der Zähne 11 und 21 als Alternative zu autologem Knochen oder Knochenersatzmaterial und über mögliche Risiken und Komplikatio-nen aufgeklärt. Zudem wurde der Patient über die häusliche Mundhygiene beraten und in ein strenges Recall eingebunden.

Um den Patienten von den aktuell bestehenden Beschwerden zu befreien, wurde der längsfrakturierte Zahn 11 zeitnah entfernt und mittels semipermanenter Schienung als Brückenglied an den Nachbarzähnen 12-21-22 befestigt (Abb. 2). Sodann erfolgte die Abformung für ein Schienenprovisorium (Tiefziehschiene mit integrierten Zähnen) zum Ersatz der Zähne 21 und 11. Nach Entfernung des Zahns 21 und professioneller Zahnreinigung erfolgte die Parodontitisbehandlung sowie konservative Erhaltungstherapie der Zähne 16, 12, 22 und 37.

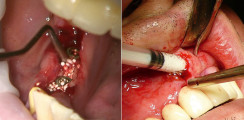

Dentinaufbereitung

Für die augmentativen Maßnahmen mit autologen Zähnen eignet sich lediglich Dentin. Deshalb wurde der Zahnschmelz von den Zahnkronen 11 und 21 mit einer diamantierten Scheibe unter Wasserkühlung entfernt. Anschließend wurden mit einer Hartmetallfräse (Komet H79ACR, Gebr. Brasseler) unter Wasserkühlung Debris und anhaftende Parodontalfasern von der Zahnwurzel beseitigt. Die mechanisch gereinigte Zahnwurzel wurde in ca. 1 mm dicke Schalen geschnitten (Abb. 3a und b) und anschließend chemisch aufbereitet. Die restlichen Dentinanteile, die nicht als Schalen Verwendung fanden, wurden partikuliert und ebenso chemisch aufbereitet (Abb. 3c). Das vorbereitete autologe Dentin wurde bis zum Termin der Augmentation, drei Monate nach Zahnentfernung, bei –22° Celsius in einem sterilen Behältnis gelagert.

Implantologische Therapie

Für die chirurgische Therapie wurde auf Basis einer DVT-Ausgangsaufnahme das Knochenangebot in Regio 11 und 21 ermittelt. Dabei wurde eine deutlich re-duzierte Knochenbreite und -höhe in Regio 11 und 21 festgestellt. Ein einzeitiges Vorgehen mit Augmentation und simultaner Implantation war sehr risikobehaftet. Deshalb fiel die Entscheidung auf ein zweizeitiges Vorgehen, bei der die Implantation drei Monate nach Augmentation erfolgen sollte. Drei Monate nach Zahnentfernung erfolgte die Rekonstruktion des Kieferkamms Regio 11/21. Dem Patienten wurde für drei Tage eine Antibiose mit 750 mg Amoxicillin dreimal täglich (Alternative bei bekannter Penicillinallergie 600 mg Clindamycin) verordnet. Diese wurde ein Tag präoperativ begonnen.

1. Phase: Tooth Shell Technique

(Knochenaufbau mit autologem Dentin)

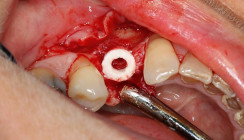

Nach Durchführung der Infiltrationsanästhesie in Regio 12-22 erfolgte die krestale Schnittführung mit vertikaler Entlastung mesial an Zahn 22 zur Darstellung des Operationssitus (Abb. 4a). Hierbei wurde der horizontale Defekt Regio 21 ersichtlich. Anschließend erfolgte die Rekonstruktion des Kieferkamms. Hierfür wurden die zuvor aufbereiteten Dentinschalen vestibulär Regio 11 und 21 sowie palatinal Regio 21 positioniert. Die Fixierung der Dentinschalen erfolgte mit Osteosyntheseschrauben (stoma® micro-screw, Ø 1,00 mm, Storz am Mark; Abb. 4b). Die entstandenen Spalträume wurden mit partikuliertem Dentin aufgefüllt (Abb. 4c). Abschließend erfolgte der speicheldichte Nahtverschluss. In regelmäßigen Abständen (ein, zwei, sechs Wochen) erfolgte die Nachsorge mit Nahtentfernung und Kontrolle der Wunde.

2. Phase: Implantation

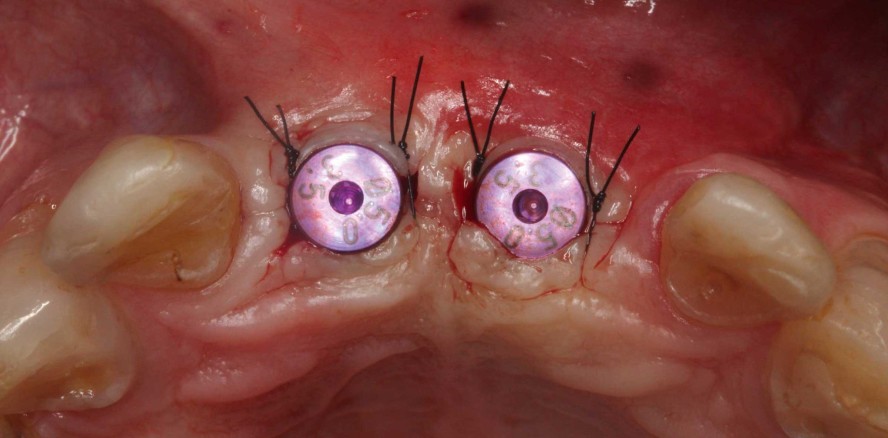

Nach der Einheilphase von drei Monaten erfolgte der zweite operative Eingriff (Abb. 5a–c). Zur Darstellung des Augmentats wurde dieselbe Schnittführung wie bei dem Ersteingriff gewählt. Der Dentinaufbau wies eine regelrechte Vaskularisation auf (Abb. 5b). Drei Osteosyntheseschrauben wurden entfernt, wobei eine Schraube Regio 22 belassen wurde. Es wurden zwei Implantate Regio 11/21 (Astra EV, Ø 3,6 x 11 mm, Dentsply Implants) mit 15 Ncm primärstabil inseriert (Abb. 5c) und die Wunde speicheldicht vernäht.

3. Phase: Nachkontrolle und Ergebnis

Der Patient stellte sich regelmäßig zu Nachkontrollen vor (Abb. 6a). Nach drei Monaten erfolgte die Freilegung der Implantate sowie Messung der Implantatstabilität (Implantatstabilitäts-Quotient: ISQ) mittels der Resonanz-Frequenz-Analyse (Neoss® PenguinRFA, Neoss). Dabei wurde ein ISQ mit einem Wert von jeweils 76 gemessen. Nach Herstellerangaben gilt ein Implantat als belastungsfähig und ausreichend osseointegriert für die weitere prothetische Versorgung, wenn der Wert 65 erreicht hat. Zum Ausschluss knöcherner Defekte erfolgte eine Sondierung der Implantatschulter und das Einschrauben von Gingivaformern (HealDesign™ EV 3.6, Ø 5 mm, Dentsply Implants, Abb. 6b). Postoperativ wurde im Rahmen einer Studie ein DVT angefertigt (Abb. 6c). Dieses konnte eine gute Osseointegration der Implantate in Regio 11 und 21 objektivieren. Nach Abschluss der Verlaufskontrollen erfolgte die definitive Versorgung durch den Hauszahnarzt. Bereits vor der implantologischen Therapie war ersichtlich, dass aufgrund der vorangegangenen Erkrankung des Zahnbettfachs keine ausreichende keratinisierte Gingiva in der Regio 11 und 21 vorhanden war. Um die Schutzbarriere zwischen Mundraum und tieferliegendem periimplantärem Gewebe zu sichern, wurde drei Wochen nach definitiver Versorgung der Implantate Regio 11 und 21 eine Transplantation von freier keratinisierter Schleimhaut (FST) vorgenommen (Abb. 7a). Grundsätzlich sollten Weichgewebsaugmentationen vor der definitiven prothetischen Versorgung erfolgen. Auf eindringlichen Wunsch des Patienten wurde hiervon abgewichen. Nach Infiltrationsanästhesie in Regio 11/21 erfolgte eine apikale Verschiebung der nicht keratinisierten Mukosa zur Rekonstruktion des Vestibulums. Die Lappenfixation erfolgte mit resorbierbarer Naht (Serapid®, USP 5/0, Serag Wiessner). Anschließend erfolgte die Entnahme eines Transplantates vom Gaumen. Das freie Schleimhauttransplantat wurde mit monofiler, nicht resorbierbarer Naht (Supramid 5/0, USP 5/0, Serag Wiessner) am Periost Regio 11/21 fixiert (Abb. 7a). Die Entnahmestelle wurde mit einer im Tiefziehverfahren hergestellten Verbandplatte abgedeckt. Die Fäden wurden nach zwei Wochen entfernt und eine Nachkontrolle nach vier Wochen durchgeführt.

Ein Jahr nach Behandlungsabschluss erfolgte eine Reevaluation der Therapie (Abb. 7b). Im Rahmen einer Studie wurde ein weiteres DVT angefertigt (Abb. 8a und b). Der klinische und radiologische Befund zeigte unauffällige und gut osseointegrierte Implantate. Die Dentinschalen an beiden Implantaten waren fast vollständig umgebaut und nur rudimentär erkennbar. Die Sondierungstiefen lagen bei 2 bis 3 mm. Die ästhetische und funktionelle Situation konnte im Vergleich zur Ausgangssituation erheblich verbessert werden.

Diskussion und Fazit

In dem dargestellten Patientenfall waren beide mittlere Schneidezähne im Oberkiefer nicht erhaltungsfähig. Aufgrund der Parodontitis bestand ein erheblicher Attachmentverlust an den Zähnen 11 und 21. Die Wiederherstellung der Ästhetik und Kaufunktion mittels Implantaten konnte in diesem Fall nur durch eine zweizeitige Therapie erfolgen. Die knöcherne Rekonstruktion mithilfe der Tooth Shell Technique erfolgte durch die Verwendung von autologem Dentin. Neben der Rekonstruktion von Hartgewebe in Regio 11/21 wurde zusätzlich eine Wiederherstellung der keratinisierten Mukosa an den inserierten Implantaten durchgeführt.

Bei der Verwendung von autologem Dentin zur Kieferkammrekonstruktion wird der Umbauprozess (Ankylose und Resorption) ausgenutzt, wie er bei der Reimplantation von avulsierten Zähnen als Komplikation stattfinden kann.16, 17 Aufgrund dieses Kriteriums wurde in experimentellen Tierstudien und klinischen Untersuchungen festgestellt, dass sich Dentin auch als alternatives Knochenersatzmaterial einsetzen lässt.6, 18–23 In diesem klinischen Fall konnte das Dentin aus den zuvor extrahierten Zähnen 11/21 verwendet werden. Die oben beschriebene Tooth Shell Technique ist eine Anlehnung an die von Prof. Dr. Fouad Khoury entwickelte Schalentechnik mit autologem Knochen.5 Vorteil bei der Verwendung von Dentin ist die deutliche Reduktion der Patientenmorbidität aufgrund nicht nötiger Spenderregion. Des Weiteren ist es möglich, Dentin auch im Zuge einer Sofortimplantation oder augmentativer Maßnahmen mit simultaner Implantation anzuwenden.24, 25 Bei einer In-vitro-Untersuchung stellte sich heraus, dass teilweise demineralisiertes Dentin zu einer erhöhten Bioverfügbarkeit von BMP-2 und diese zu einer Verbesserung seiner biologischen Leistung führte. Unabhängig von dem Grad der Demineralisierung erwies Dentin ausnahmslos eine hervorragende Biokompatibilität, die in einer In-vitro-Studie sogar besser war als die herkömmlichen xenogenen Knochenersatzmaterialien wie z. B. Bio-Oss® (Geistlich Biomaterials).26

Studien haben gezeigt, dass mobile Dentinaugmentate während der Einheilphase zu vermehrter Einsprossung von fibrösem Gewebe führen und somit keine Verknöcherung stattfindet.27–29 Deshalb sollten, wie in dem vorliegenden Fall erfolgt, Dentinschalen mit Schrauben fixiert werden. In der histologischen Untersuchung konnte gezeigt werden, dass Dentinpartikel nach 15 Wochen Einheilzeit zwar nicht vollständig knöchern durchbaut, jedoch von neu geformten Knochen umgeben sind.30 Bei der Verlaufskontrolle, ein Jahr nach Behandlungsabschluss, waren die Dentinschalen fast vollständig umgebaut und nur rudimentär zu erkennen.

Im hier dargestellten Fall war aufgrund des ausgeprägten Knochenverlusts eine Verschiebung der mukogingivalen Grenze zur plastischen Deckung des Augmentats nach krestal unumgänglich. Die schmale keratinisierte Gingiva im Bereich der Implantate wurde im Anschluss durch ein freies Schleimhauttransplantat verbreitert und ein Vestibulum rekonstruiert. Enossale Implantate werden optimalerweise von fixierter keratinisierter Mukosa umgeben. Hierbei handelt es sich um Schleimhaut, die über bindegewebige Fasern mit dem Alveolarknochen verwachsen ist. Der apikale Übergang von befestigter zu beweglicher Schleimhaut ist als die mukogingivale Grenze definiert. Es hat sich in Untersuchungen herausgestellt, dass ca. 2 mm fixierte keratinisierte Mukosa um das Implantat herum anzustreben sind. Kann dieses Kriterium eingehalten werden, ist eine geringere Plaqueakkumulation im Vergleich zu implantatprothetischen Versorgungen, die von beweglicher Schleimhaut umgeben sind, zu beobachten.31–33 Des Weiteren wird die keratinisierte Mukosa als Schutzbarriere für das tieferliegende periimplantäre Gewebe verstanden, sodass geringere pathologische periimplantäre Weichgewebsveränderungen wie eine periimplantäre Mukositis oder Rezession im Bereich der periimplantären Gingiva entstehen. Klinische Langzeitstudien, die die Komplikationsraten und das Resorptionsverhalten von autologem Dentin untersuchen, werden benötigt. Die Tooth Shell Technique unter Verwendung von autologem Dentin im Rahmen von Implantationen ist ein mögliches Therapiekonzept für umfangreiche augmentative Maßnahmen ohne Einbeziehung einer Spenderregion.

Eine Literaturliste steht hier zum Download für Sie bereit.

Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.