Implantologie 08.06.2023

Intralift mittels Piezoelektrischer Chirurgie und Augmentation

share

Der nachfolgend dargestellte Patientenfall dreht sich um einen mittels Piezoelektrischer Chirurgie durchgeführten Intralift sowie die darauffolgende Insertion zweier Implantate Regio 16 und 17. In einer sich anschließenden Diskussion sollen die verschiedenen Techniken eines Sinuslifts sowie die Frage nach der Notwendigkeit von Augmentationsmaterialien kritisch beleuchtet und debattiert werden.

Hypodontie ist eine sich immer stärker verbreitende und beständige Kernproblematik unserer Gesellschaft, unter der viele Menschen täglich leiden und Einbußen ihrer Lebensqualität erfahren. Neben herausnehmbarer Prothetik sind es vor allem Implantate, die bei der Lösung dieses Problems immer mehr in den Fokus rücken und trotz finanziell höherer Belastung bei den Patienten zunehmend an Attraktivität gewinnen. Allerdings ist festzuhalten, dass Implantate gewisse Limitationen aufweisen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Neben der allgemeinen Problematik stark atrophierter Kieferkämme ist es vor allem der posteriore Teil des Oberkiefers, der den Operateur häufig vor Herausforderungen stellt.41, 66 Nach der Zahnextraktion beginnt rasch die Knochenresorption, zunächst in Bezug auf die Breite des Alveolarkamms, und anschließend betrifft der Verlust an Alveolarknochen auch die Vertikalachse des Alveolarkamms.72 Weitere Gründe für einen derartigen Knochenverlust sind oftmals parodontale Erkrankungen, traumatische Vorfälle oder auch chirurgische Resektionen von Tumoren etc.27 Außerdem ist auch die Pneumatisierung der Kieferhöhlen für ein vermindertes Knochenvolumen verantwortlich.21 Kombiniert mit der unzureichenden Knochenqualität und -dichte10, 64 in dieser Region ist es naheliegend, dass Implantationen in diesem Bereich nicht immer komplikationslos verlaufen.14, 74 Aus diesem Grund wurden früh Verfahren entwickelt, um die Menge an vertikalem Knochen zu steigern und die Implantation zu ermöglichen.

Als anatomische Besonderheit im posterioren Bereich des Oberkiefers sind beidseitig die Kieferhöhlen als die größten der Nasennebenhöhlen zu finden. Sie sind pyramidenförmig mit der Basis an der seitlichen Nasenwand und der Spitze im Jochbeinfortsatz des Oberkiefers.28 Ausgekleidet wird die gesamte knöcherne Kieferhöhle mit einer dünnen Schleimhautschicht, die mit dem Flimmerepithel der Atemwege belegt ist, dem sog. respiratorischen Epithel. Es handelt sich um die „Schneider’sche Membran“. Histologisch ist sie eine bilaminäre Membran mit einem Periost auf den knöchernen und Flimmerepithelzellen auf der Innenseite.41 Um mehr Knochen in vertikaler Richtung für die Implantation zu schaffen, liegt das Ziel also darin, diese Schneider’sche Membran möglichst unversehrt anzuheben und den sich ergebenden Raum ggf. mit Knochenersatzmaterial aufzufüllen. Dies geschieht entweder mit einem internen oder externen Sinuslift. Die Methode des internen oder auch transalveolären Sinuslifts wurde erstmalig von Summers im Jahre 1994 eingeführt und stellt ein minimalinvasives Verfahren dar, bei dem die Schneider’sche Membran nach erfolgter Implantatbohrung mithilfe verschiedener Osteome nach oben angehoben wird.40 Angewendet werden kann diese Methode bei einer Restknochenhöhe von 6 bis 9 mm71, und gewonnen werden können dank ihr ca. 2 bis 4 mm Knochen. Der durch die Anhebung der Schneider’schen Membran neu entstandene Raum kann mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt werden. Die Erfolgsquote dieser Methode in Kombination mit einem Knochenaufbau liegt bei ca. 93,5 bis 100 Prozent.33, 60

Alternativ wird beim externen Sinuslift ein kleines Fenster in die laterale Kieferhöhlenwand gebohrt, um sich auf diesem Wege Zugang zur Kieferhöhle zu verschaffen. Anschließend wird die Schneider’sche Membran vom Kieferhöhlenboden abgelöst und angehoben. Der entstehende Raum kann hierbei auch mit Augmentationsmaterial aufgefüllt werden. Abschließend wird das Fenster repositioniert und der Zugang zur Kieferhöhle wieder verschlossen. Alternativ könnte das Fenster auch nach innen auf die Membran geklappt und eine Kollagenmembran zum Verschluss des Knochenfensters herangezogen werden. Dieses deutlich invasivere Verfahren wurde erstmals 1977 von Tatum beschrieben57 und anschließend von Boyne und James im Jahre 1980 weiterentwickelt und ausführlich erklärt.25, 39 Beide Verfahren werden heutzutage regelmäßig eingesetzt, wie auch zahlreiche Weiterentwicklungen der jeweiligen Methode.

So findet die Piezoelektrische Chirurgie z. B. zunehmend Aufmerksamkeit in der Minimalinvasiven Zahnheilkunde und Implantologie und mit ihr verbunden die Modifizierung des konventionellen internen Sinuslifts hin zum sogenannten Intralift bzw. Hydrolift.

Auch Verfahren wie die Ballon-Technik repräsentieren Weiterentwicklungen herkömmlicher Operationsmethoden. Des Weiteren ist zu betonen, dass die Verwendung von Knochenersatzmaterial Thema wissenschaftlicher Diskussionen ist und es neben einigen Befürwortern auch vermehrt Wissenschaftler und Ärzte gibt, die sich gegen den Einsatz von Augmentationsmaterial entscheiden.

Im nachfolgenden Patientenfall wurden ein interner Sinuslift im Sinne eines Intralifts und eine Augmentation mit autogenem Eigenknochen durchgeführt. Kernthema der Diskussion dieses Case Reports sind demnach die verschiedenen Sinuslifttechniken sowie die Frage danach, inwiefern Augmentationsverfahren im Zuge eines Sinuslifts eine Rolle spielen.

Methodik

Suchmethode und Identifizierung von Studien

Die Studienidentifikation rund um das Thema Sinuslift(-techniken) und Augmentation wurde mithilfe der Meta-Datenbank PubMed durchgeführt. Angewandt wurde eine kombinierte Stichwortsuche mit den folgenden Keywords:

- „hydrodynamic sinus lift“ OR „maxillary sinus floor elevation“ OR „piezosurgery maxillary“

- Sinus floor elevation“ OR „maxillary sinus lift techniques“

Dabei wurden alle Studien von aktueller Gültigkeit eingeschlossen ― ab dem frühesten Veröffentlichungsdatum bis einschließlich 14. Februar 2023.

Ein- und Ausschlusskriterien

Einschlusskriterien

- Englische Sprache

- Freie Verfügbarkeit in voller Länge

- Metaanalysen und Reviews

- Kontrollierte klinische Studien

Ausschlusskriterien

- Fallberichte

Suchergebnisse und Datenerfassung

Die kombinierte Stichwortrecherche mit den oben genannten Schlüsselwörtern und unter Berücksichtigung aller definierten Einschlusskriterien ergab 44 Ergebnisse. Nach erfolgter Analyse des Titels und Abstracts mussten jedoch 26 Studien verworfen werden. Sechs dieser 26 Studien konzentrierten sich rein auf Implantate und deren Längen oder deren Zusammenhang mit Rauchen und verfehlten somit die im Zentrum der Diskussion dieses Case Reports stehenden Kernthematiken. Weitere acht der nun noch verbliebenen 20 Studien stellten die Technik und Anwendung von Platelet-Rich-Plasma und Thrombozytenkonzentrat in den Vordergrund und konnten daher auch keinen Beitrag für die Diskussion liefern, ebenso wie drei Studien rund um die Thematik mesenchymaler Stammzellen im Zusammenhang mit Implantationen. Eine Studie beschäftigte sich speziell mit dem Management von Perforationen der Schneider’schen Membran und vier Studien fokussierten sich auf die Anatomie der Hals-Nasen-Ohren- oder auch Kieferhöhlenregion und um alveolarknöcherne Gegebenheiten. Rund um die Thematik der Schrumpfung an Augmentationsmaterial und Knochenneubildung, abhängig von der verbliebenen Restknochenhöhe und der Menge an eingebrachtem Knochenersatzmaterial, drehte sich eine weitere Studie. Auch zu verschiedenen Knochenmanipulationstechniken war eine Arbeit zu finden. Eine weitere Studie beleuchtete das Verfahren des Sinuslifts lediglich in Bezug auf Le Fort-Frakturen. Des Weiteren gab es eine Studie, die sich speziell auf Zysten fokussierte. Damit konnten auch die noch verbliebenen neun Studien nichts zur Diskussion beitragen, da sie die zentralen Gesichtspunkte dieses Case Reports verfehlten.

Demnach verblieben also 18 Studien für die Durchsicht des gesamten Inhalts, wovon 17 in die Diskussion aufgenommen wurden. Eine Studie musste aufgrund einer zu geringen Evidenz und dem der Autoren der Studie zufolge hohen Risiko von Verzerrungen wegen einer unzureichenden Nachbeobachtungszeit verworfen werden. Unter den aufgenommenen Studien sind sieben Arbeiten, die sich rein auf den Sinuslift bzw. die verschiedenen Techniken eines Sinuslift-Verfahrens konzentrieren, und sieben Studien, die den Sinuslift im Kontext und in Kombination mit Augmentationsverfahren stellen. Zwei weitere Studien fokussieren Piezoelektrische Chirurgie in der Zahnmedizin, und die letzte der in die Diskussion aufgenommenen Studien konzentriert sich auf die Implantatrehabilitation in einem atrophierten Oberkiefer.

Patientenvorstellung

Anamnese und klinischer Befund

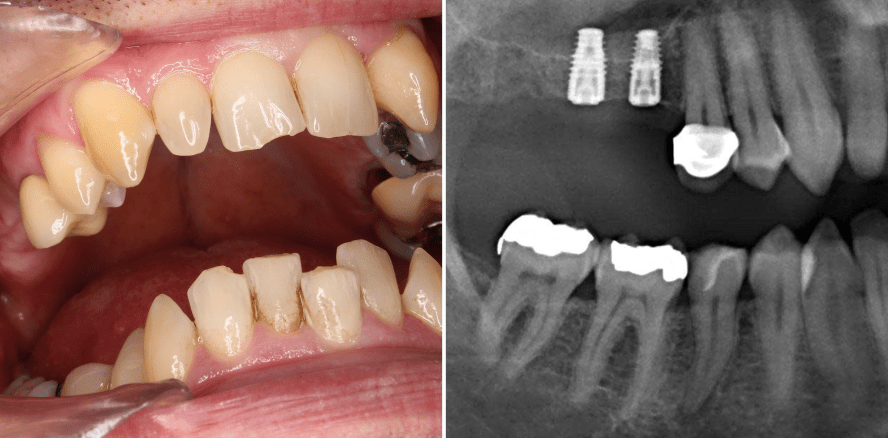

Am 26. Februar 2015 stellte sich der Patient für eine professionelle Zahnreinigung und Kontrolle vor. Der damals 50Jährige war anamnestisch als soweit unauffällig einzuordnen und nahm außer einem Blutdrucksenker (Zanipril) keine Medikamente regelmäßig ein. Aufgrund einer positiven Perkussion an Zahn 17 wurde ein Einzelzahnbild desselben angefertigt.

Diagnose, Therapie und Verlauf

Auf der Grundlage des Einzelzahnbilds und der Beschwerden wurde sich für eine endodontische Therapie des Zahns 17 entschieden. Alle drei Kanäle (mesiobukkal, mesiopalatinal und distal) wurden dargestellt und bis ISO 35 aufbereitet. Unglücklicherweise brach im palatinalen Kanal eine Feile der ISO-Größe 10 ab. In die Kanäle wurde eine medizinische Einlage aus Kalziumhydroxid eingebracht und die Trepanationskavität mit Cavit und Clearfil verschlossen. Neun Tage später erschien der Patient zum Wechsel der medizinischen Einlage an Zahn 17 sowie zur Aufklärung über die nicht mehr gegebene Erhaltungswürdigkeit des Zahns aufgrund der abgebrochenen Feile sowie der tiefen kariösen Zerstörung. Über mögliche prothetische Lösungen wurde ebenfalls aufgeklärt.

Nach vier Tagen kam der Patient dann zur Extraktion. Zunächst wurde die Brücke Regio 15/16 getrennt, dann wurde die Krone des Zahns 17 entfernt und eine tiefe kariöse Zerstörung bestätigt. Der Zahn wurde anschließend mittels Periotom sowie Bein’schem Hebel entfernt und die Wunde vernäht. Eine Eröffnung der Kieferhöhle konnte ausgeschlossen werden. Circa acht Monate später entschied sich der Patient auf Empfehlung des behandelnden Zahnarztes, den Zahn 18 extrahieren zu lassen. Dieser wies distal eine kariöse Zerstörung auf, war bereits im Sinne einer großen Amalgamfüllung okklusal therapiert worden und hatte keinerlei Bedeutung für das geplante prothetische Konzept, das sich auf zwei Einzelzahnimplantate Regio 16 und 17 konzentrierte. Demnach wurde der Zahn 18 komplikationslos entfernt. Ende Februar 2017 wurden dann zwei Implantate Regio 16 und 17 (SIC) gesetzt sowie ein Intralift bzw. Physiolift mittels Piezoelektrischer Chirurgie durchgeführt. Mithilfe eines Safescrapers und apikaler Knochenreduktion mit Piezo wurde Eigenknochen gewonnen und dieser für eine laterale Augmentation verwendet. Beide Implantate waren primärstabil.

Diskussion

Das Ziel dieses Case Reports liegt darin, anhand eines konkreten Patientenfalls wissenschaftlich verschiedene Durchführungstechniken des Sinuslifts aufzuarbeiten sowie zu erörtern, inwiefern Knochenaufbau in Zusammenhang mit einem Sinuslift eine Rolle spielt und welche Augmentationsmaterialien infrage kommen. Wie oben bereits beschrieben, wird zwischen dem internen und externen Sinuslift unterschieden. Obwohl der interne Sinuslift die deutlich minimalinvasivere und zeitsparendere Variante darstellt, ist er deutlich abhängiger von den Kompetenzen und der Technik des Operateurs.66 Außerdem können postoperative Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder auch Innenohrverletzungen auftreten.30

Der externe Sinuslift eignet sich hingegen, wenn es um eine größere Menge an Alveolarknochen geht, der durch das Verfahren gewonnen werden soll, und gilt als sehr vorhersagbare Technik.11, 51 Nichtsdestotrotz ist bei diesem Verfahren mit einigen schwereren Komplikationen zu rechnen, wie beispielsweise starken Blutungen, Implantatverlagerungen in die Kieferhöhle, einer postoperativen Sinusitis oder postoperativen Schmerzen etc.7, 47, 58 Die bei beiden Verfahren mit Abstand am häufigsten auftretende Komplikation ist jedoch die Perforation der Schneider’-schen Membran47 und damit die Erzeugung einer Mund-Antrum-Verbindung, was das Risiko für das Auftreten einer Sinusitis oder einer Infektion laut Al-Dajani verdoppelt.1 Thor et al. hielten in ihrer Studie aus dem Jahr 2007 fest, dass diese Perforation der Schneider’-schen Membran meistens und am wahrscheinlichsten während des Versuchs, diese anzuheben, geschieht.59 Auf dem Wege, dieses Risiko zu minimieren, wurde die konventionelle Technik des internen Sinuslifts weiterentwickelt, und dabei entstand unter anderem die Technik des sogenannten Intralifts, die im oben beschriebenen Patientenfall angewendet wurde. Dabei wird die Schneider’sche Membran nicht mehr mithilfe von Osteotomen nach oben geklopft, sondern mittels hydrodynamischem Druck auf Ultraschallbasis mobilisiert,66 was eine deutlich schonendere Variante repräsentiert, die Schneider’sche Membran anzuheben. Durchgeführt wird dieses Verfahren mithilfe der sog. Piezoelektrischen Chirurgie. Die Technik dieses Verfahrens beruht auf Mikrovibrationen mit einer bestimmten Ultraschallfrequenz (25 bis 30 kHz), die durch mechanische Stoßwellen erzeugt wird und linear schwingen. Dadurch, dass die schneidende Spitze des Geräts mit einer reduzierten Schwingungsamplitude von horizontal 20 bis 200 μm und vertikal 20 bis 60 μm arbeitet und Weichgewebe Frequenzen von mehr als 50 kHz benötigt, um durchtrennt zu werden, wird dank dieser reduzierten Amplitude nur mineralisiertes Gewebe geschnitten und somit ein selektives und präzises Schneiden ermöglicht.54 Die Gefahr von Membranperforation und Weichgewebe- oder auch Nervenschädigung sinkt drastisch.52 Laut einem chirurgischen Protokoll von Vercellotti und Kollegen reduziert die Piezoelektrische Chirurgie das Risiko einer Membranperforation auf ca. fünf Prozent,67 während die Prävalenz bei rotierenden Instrumenten bei ca. 5 bis 56 Prozent liegt.29, 65

Auf den Knochenumbau oder die Lebensfähigkeit der Zellen scheint Piezoelektrische Chirurgie Esteves und Kollegen sowie auch Chiriac und Kollegen zufolge keinen Einfluss zu haben.12, 15 Letztere Arbeitsgruppe zeigte sogar zusätzlich, dass die durch piezoelektrische oder mithilfe von rotierenden Instrumenten gewonnenen Knochenspäne vitale Zellen enthalten, die sich in vitro zu Osteoblasten differenzieren. Allerdings kamen von See und Kollegen zu der Erkenntnis, dass sich mehr osteoblastenähnliche Zellen in entnommenen Proben befanden, wenn der Knochen mit einem Schaber oder auch mithilfe piezoelektrischer Geräte erreicht wurde.68 Zudem wurde von Esteves et al. eine etwas höhere Menge an neu gebildetem Knochen 30 Tage nach Einsatz der Piezoelektrischen Chirurgie, verglichen mit der Anwendung konventioneller Bohrer, beobachtet, was Rückschlüsse auf eine Förderung der Knochenbildung zulässt.15

Dieses minimalinvasive Verfahren wurde in dem oben beschriebenen Patientenfall durchgeführt, und auch die Knochengewinnung zur Augmentation geschah mittels Schaber, um die Anzahl der osteoblastenähnlichen Zellen möglichst hoch zu halten. Die Implantation verlief komplikationslos und ohne Perforation der Schneider’schen Membran. Implantate im Oberkiefer sollten in der Regel zwischen vier bis sechs Monate einheilen, und die Tatsache, dass im oben beschriebenen Fall vier Monate Einheilungszeit ausreichten, spricht für eine sehr gute und schnelle Osseointegration.

Auch für den externen Sinuslift zum Schneiden des lateralen Fensters oder zur Entnahme autogener Knochentransplantate eignen sich piezoelektrische Instrumente.54 Allerdings muss betont und festgehalten werden, dass eine Überhitzung während der Implantatbettaufbereitung stark negative Auswirkungen auf die Osseointegration hat und das Risiko einer Knochennekrose steigert. Heinemann et al. verglichen in ihrer Studie an Schweinekiefern verschiedene Schall- und Ultraschallgeräte mit rotierenden Bohrern, und dabei war deutlich zu sehen, dass Piezoelektrische Chirurgie den mit Abstand höchsten Temperaturanstieg zu verzeichnen hatte, jedoch schienen die Osteozyten und der trabekuläre Knochen soweit unversehrt zu sein.22

Zudem ist die extrem hohe zeitliche Komponente bei Anwendung der Piezoelektrischen Chirurgie nicht außer Acht zu lassen, denn die Schneidevorgänge dauern im Vergleich zu konventionellen Geräten deutlich länger.6, 24 Während zahlreiche Studien eine Reduktion des Perforationsrisikos, eine verbesserte Sicht und minimierte intraoperative Blutungen dank piezoelektrischer Geräte bestätigen,45, 53, 62, 63, 69 gibt es jedoch auch eine Vielzahl, die keinerlei Unterschiede oder gar Vorteile der Piezoelektrischen Chirurgie gegenüber dem konventionellen Vorgehen feststellen konnte.6, 43 Es ist also umstritten, ob Piezoelektrische Chirurgie die Inzidenz von Membranperforationen tatsächlich minimiert (Schiavon 2022). Ein ganz alternatives Verfahren entwickelten Soltan und Smiler 2005 mit der sogenannten Antral Mambrane Balloon Elevation-(AMBE-)Technik,49 bei der es sich um eine Ballon-Technik handelt, die darauf abzielt, die Schneider’sche Membran mithilfe eines mit Kochsalzlösung aufgepumpten Latexballons abzulösen und zu mobilisieren. Bei diesem Verfahren ist es möglich, die Vorteile des externen und internen Sinuslifts miteinander zu kombinieren, denn es handelt sich um ein minimalinvasives Verfahren, bei dem jedoch ein vertikaler Knochengewinn von bis zu 10 mm beobachtet werden kann.5 Zudem ist von weniger postoperativen Beschwerden wie Blutungen oder Schmerzen die Rede.3, 5, 66 Allerdings sind sehr lange Nachbeobachtungszeiten notwendig, um den Erfolg des Implantats langfristig zu realisieren, und bei dieser Technik sind Komplikationen wie Membranperforationen, Implantatverlust oder Infektionen etc. nicht selten.5

Tan et al. stellten in ihrer Studie fest, dass sich die Membranperforationsraten bei der AMBE-Technik (0 bis 21,32 Prozent, durchschnittlich 6,76 Prozent) und dem transalveolären Sinusliftverfahren (0 bis 21,3 Prozent) fast gleichen56 und widersprechen damit Apparaju und Kollegen, die den größten Vorteil dieser Sinuslift-Methode in der Minimierung des Risikos einer Membranperforation sehen.3 Neben dem gescheiterten Kosten-Nutzen-Verhältnis ist hierbei jedoch genau wie beim konventionellen Sinuslift nach Summers der Nachteil, dass die Membran Zugkräften ausgesetzt ist, während sie beim Intralift-Verfahren sanft in alle Richtungen abgelöst wird und nicht nur an einem einzigen Druckpunkt und es somit keine Traktion gibt. Die Folgen sind weniger postoperative Beschwerden wie Schmerzen, Infektionen und Blutungen.66

Vor- und Nachteile der Sinuslifttechnik

Resultierend lässt sich festhalten, dass jedes Sinusliftverfahren seine Vor- und Nachteile mit sich bringt und keines als das beste zu bewerten ist. Ebenso umstritten ist die Einbringung von Knochenersatzmaterialien, verbunden mit einem Sinuslift interner oder externer Art. Aufgrund seiner hervorragenden osteoinduktiven, osteokonduktiven und osteogenen Eigenschaften25, 44 trägt autogener Knochen den Titel des Goldstandards unter den Augmentationsmaterialien.9 Autogener Knochen beinhaltet keinerlei Risiko einer immunogenen Abstoßung und ermöglicht die Übertragung osteokompetenter Zellen.2 Allerdings werden autogene Knochentransplantate aufgrund einer hohen Resorption im Laufe der Zeit sowie der Morbidität an der Entnahmestelle beim Knochenaufbau in Regio der Kieferhöhlen nicht mehr häufig eingebracht.31, 32, 70 Stattdessen wird der autogene Knochen in Form von Knochenspänen, die während der Bohrung des Implantatbetts gewonnen werden können, zur Augmentation verwendet. Zudem ist anzumerken, dass es auch einige Komplikationen gibt, die mit den anderen Augmentationsmaterialien (humanes Allotransplantat, Xenotransplantat oder synthetischer Alloplast) in Verbindung stehen. So etwa ein gewisses Infektionsrisiko oder auch eine von Klijin und Kollegen, Handschel und Kollegen und Lambert und Kollegen vermutete verzögerte Knochenregeneration im Vergleich zu autogenem Knochen oder dem Blutgerinnsel allein.20, 31, 35

In einer Metaanalyse von Tong et al. aus dem Jahre 1998 zeigten die gesetzten Implantate ähnliche Überlebensraten unabhängig vom verwendeten Augmentationsmaterial (autogen, allogen oder alloplastisch).61 Ähnliche Schlussfolgerungen ziehen auch Parra et al. in ihrer 2017 veröffentlichten Studie rund um das Thema der Augmentation im Zusammenhang mit einem Sinuslift. Sie halten fest, dass die Implantat-Einheilungszeiten nicht mit dem für die Augmentation eingesetzten Material zusammenhängen und es zusätzlich weitere Faktoren und Variablen geben muss, die einen Einfluss auf die Osseointegration nehmen. Vorgeschlagen werden hierbei die Schneider’sche Membran, die Art des gesetzten Implantats, die Qualität und Art des umgebenden Knochens etc.39 Kang und Kollegen stellen jedoch klar, dass „die besten Ergebnisse mit Transplantatmaterial erzielt werden, das so viel autogenen Knochen wie möglich enthält“.27 Entscheidend für eine erfolgreiche Knochenbildung nach erfolgtem Sinuslift ist in erster Linie die Wundheilung und die Stabilisierung des entstandenen Raums. Der reibungslose Ablauf der Wundheilungskaskade, die sich in die Phase der Hämostase, gefolgt von einer Entzündung/Resorption, Proliferation und schließlich dem Remodelling35 einteilen lässt, ist wichtig für die Differenzierung undifferenzierter mesenchymaler Stammzellen und somit für die Bildung neuen Knochens.14

Während bei der Verwendung von Augmentationsmaterialien die Frage nach dem Erhalt und der Stabilisierung des nach Anheben der Schneider’schen Membran entstandenen Raums mit dem Einbringen von Knochenersatzmaterial beantwortet wird, gibt es im Falle eines Verzichts auf augmentative Verfahren verschiedene und immer wieder neue Methoden eines platzerhaltenden Managements.23, 26 Meist ist beim Sinuslift ohne Augmentationsmaterial das Implantat kombiniert mit dem sich ausbildenden Blutgerinnsel, das den neu erschaffenen Raum in vertikaler Dimension stabilisiert und dadurch eine Knochenneubildung zulässt.4, 48, 73 Demnach steht das Ausmaß des vertikalen Knochengewinns nach erfolgtem Sinuslift also in Korrelation zur Länge des in die Kieferhöhle gesetzten Implantats. Dem Wolff’schen Gesetz zufolge „verändern sich sowohl die Architektur als auch das Volumen des regenerierten Knochens in der Kieferhöhle in Abhängigkeit von der funktionellen Belastung, die sie erfährt“.16, 17 Daelemans und Kollegen hielten in ihrer bereits 1997 publizierten Studie fest, dass eine Augmentation für eine Förderung der Osseointegration nicht notwendig sei und ohne Transplantat jeglicher Art das Infektionsrisiko gesenkt werden könnte.13 Srouji und Kollegen befassten sich in ihrer 2008 publizierten Studie mit dem osteogenen Potenzial der Schneider’schen Membran und kamen zu der Erkenntnis, dass die Zellen der Membran dazu fähig sind, verschiedene Formen der Osetogenese zu induzieren, somit einen maßgeblichen Beitrag zur Osseointegration leisten – und dies auch ohne den Einsatz von Knochenersatzmaterial.50

Auch Lundgren und Kollegen bestätigten in ihrer im Jahre 2004 durchgeführten Studie das Potenzial einer Knochenneubildung und Regeneration ohne die Anwendung augmentativer Verfahren. Sie verwiesen auf das Prinzip der gesteuerten Geweberegenation, jedoch ohne die genauen Mechanismen der Regenerationsfähigkeit erklären zu können.37

Auch in der Studie von Johansson et al. und Kaneko et al. war die Rede von einer Knochenneubildung in der Kieferhöhle nach einem Sinuslift ohne den Einsatz von Knochenersatzmaterialien. Sie merkten jedoch an, dass die Menge an gebildetem Knochen variiert.23, 26 Auch publizierten Yan et al. im Jahre 2018 eine Metaanalyse, in der es um die Überlebensrate von Zahnimplantaten nach einem internen Sinuslift ging.74 Während bei einer Gruppe Knochenersatzmaterial angewendet wurde, wurde bei der anderen Gruppe darauf verzichtet. Si und Kollegen verzeichneten eine höhere Überlebensrate in der Gruppe mit Augmentationsmaterial,46 dahingegen stellten andere Forscher ein genau umgekehrtes Überlebensverhalten der Implantate fest.34, 38, 42 Keine dieser Studien zeigte jedoch einen signifikanten Unterschied, der statistisch von Relevanz wäre. Kang et al. stellten in ihrer Studie aus dem Jahr 2019 die Notwendigkeit eines Knochenaufbaus bei starkem Verlust an Alveolarknochen im Bereich der Oberkiefermolaren völlig außer Frage, um eine erfolgreiche Implantation und dessen Erhalt zu gewährleisten.27 Eine Untersuchung von Haas und Kollegen zielte ebenfalls auf Implantate ab, die in augmentierte (autogen, heterogen und homogen) oder in Kieferhöhlen ohne Knochenersatzmaterial inseriert wurden. Während in den nicht augmentierten Bereichen die Schneider’sche Membran vollständig auf das Implantat kollabierte, blieb ein solcher Membranzusammenbruch Implantaten fern, bei denen autogenes Augmentationsmaterial fast apikal des Implantats eingebracht worden war und die weiteren Biomaterialien ca. 2 bis 4 mm oberhalb der apikalen Grenze.18, 19 In Bezug auf die Knochenneubildung konnten diejenigen Bereiche mit autogenem Transplantat die meiste Neubildung verzeichnen, gefolgt von denjenigen ganz ohne Augmentation und zuletzt von denen mit Biomaterialien. Wenn das Implantat sofort während des Sinuslifts ohne Augmentationsmaterial eingebracht wurde, berichteten Haas et al. von vielversprechenden klinischen Ergebnissen. Keine signifikanten Unterschiede ließen sich hinsichtlich der Messungen der mechanischen Belastung feststellen.18, 19 Dem derzeitigen Stand der Wissenschaft zufolge sind es also Faktoren, wie eine komplikationslose Wundheilung, ein intaktes Periost, die Menge und Qualität des umgebenden Knochens sowie die Schneider’sche Membran und deren osteogenes Eigenpotenzial, die maßgeblich über eine Förderung der Osseointegration entscheiden, unabhängig von der Einbringung von Augmentationsmaterial. Die Einbringung von Knochenersatzmaterial dient hauptsächlich der Stabilisierung des neu entstandenen Raums und schafft damit die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Ablauf der Wundheilungskaskade. Es geht nicht darum, mithilfe des Augmentationsmaterials neuen Knochen zu schaffen, sondern vielmehr dient das eingebrachte Material als Leitstruktur für den neuen sich bildenden Knochen. Es wird im Laufe der Zeit resorbiert und durch diesen ersetzt. Arbeitet man ganz ohne Augmentationsmaterial, so ist der Erfolg des Sinuslifts gekoppelt an die gleichzeitige Insertion des Implantats, das dafür sorgt, die Schneider’sche Membran aufzuspannen und den Raum zu erhalten, sodass sich ein Blutgerinnsel stabilisieren und auch in diesem Falle eine ungestörte Wundheilungskaskade ablaufen kann. Obwohl sich dieser Ansatz aktueller Literatur zufolge vielversprechend präsentiert, ist die Evidenz noch begrenzt40 und es bedarf weiterer Untersuchungen und klinischer Vergleichsstudien. Im oben dargestellten Patientenfall entschieden wir uns für eine Augmentation mit autogenem Eigenknochen in Form von Knochenspänen, die bei der Bohrung des Implantatbetts entstanden, und der somit nicht an einer Transplantatstelle mit den damit verbundenen Risiken und Komplikationen entnommen wurde.

Zusammenfassung

Abschließend und zusammenfassend lässt sich sagen, dass das operative Vorgehen im oben beschriebenen Patientenfall als sehr erfolgreich zu bezeichnen ist und für eine komplikationslose Insertion der Implantate und Osseointegration gesorgt hat. Die angewandte Piezoelektrische Chirurgie arbeitet minimalinvasiv, gewebe- und membranschützend und sehr präzise. Allerdings stehen diesen Vorteilen auch erhebliche Nachteile gegenüber, die unbedingt Beachtung finden müssen. Es sollte also patientenindividuell eine Abwägung aller Vor- und Nachteile eines jeden Verfahrens erfolgen, um dann spezifisch und fundiert das für den jeweiligen Patienten passende Verfahren auswählen zu können. In Bezug auf die Frage nach der Notwendigkeit von Augmentationsmaterial ist festzuhalten, dass Osseointegration unzertrennlich mit einer ungestörten Wundheilung zusammenhängt und dass Augmentationsmaterial primär der Sicherung und Stabilisierung dergleichen dient. Alternativ kann dafür in einer Kieferhöhle ohne Augmentationsmaterial auch die Einbringung des Implantats kombiniert mit einem stabilisierten Blutgerinnsel um dieses herum für Halt sorgen, allerdings bedarf dieser Ansatz weiterer klinischer Evidenz.

Im Sinne eines kleinen Ausblicks und einer Ergänzung kann angemerkt werden, dass im Zusammenhang mit Implantation und Augmentation zunehmend mit Platelet Rich Fibrin gearbeitet wird, das zu einer beschleunigten Wundheilung und damit Osseointegration beiträgt2 und auch eine Senkung des Infektionsrisikos bewirkt. Es wird viel auf dem Gebiet der verschiedenen Sinuslifttechniken und vor allem in Bezug auf die genauen gesteuerten geweberegenerativen Vorgänge und dem osteogenen Eigenpotenzial der Schneider’schen Membran geforscht. Demnach ist mit vielen neuen Erkenntnissen und Entdeckungen zu rechnen. Es bedarf weiterer Studien und einem Beobachten und Analysieren aller Weiterentwicklungen der kommenden Jahre.

Autoren: Ass.-Prof. Dr. Richard Mosch, Cand. Esther Hahn, Prof. Dr. Constantin von See

Eine Literaturliste steht hier zum Download für Sie bereit.

Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.