Kieferorthopädie 07.08.2013

Bisskraft, Stabilität und FKO-Apparaturen

share

In der hier vorgestellten Studie wurden Kinder mit Klasse II-Malokklusionen für ≥1 Jahr nach erfolgter Therapie mittels funktionskieferorthopädischer Apparaturen beobachtet. Dabei erfolgten Messungen der maximalen Bisskraft und wurden laterale Cephalogramme sowie Studienmodelle angefertigt.

Bei den Veränderungen nach Behandlung wurden große Abweichungen deutlich. So zeigten 46% der Kinder ein sagittales Rezidiv, während 54% dies nicht taten. Bei der instabilen Gruppe zeigte sich zudem eine geringere maximale Bisskraft. Kinder, die vor der Behandlung eine niedrigere maximale Bisskraft aufweisen, sind anfälliger für ein Rezidiv nach FKO-Therapie.

Einleitung

Die Langzeitstabilität nach einer Behandlung mit funktionskieferorthopädischen Klasse II-Apparaturen ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Therapieergebnis. Eine große Variabilität zeigte sich bei der Veränderung, die im Anschluss an die Behandlung eintrat, und legt nahe, dass bei einigen Patienten die Ergebnisse stabil sind und bei anderen nicht. Rezidiv und Stabilität sind jedoch individuell schwer vorhersagbar. Zudem verändert sich das Gebiss ein Leben lang, was die Vorhersagbarkeit noch weiter erschwert.1

Verschiedene Faktoren wurden vorgeschlagen, um die

Variabilität hinsichtlich der Stabilität der Behandlungsergebnisse zur

erklären. Diese beinhalten das Wachstumsmuster2,3 sowie die im umgebenden

orofazialen Gewebe wirkenden Kräfte4, speziell der Zunge und der

Gesichtsmuskulatur.5 Von einer guten okklusalen Interkuspidationsstellung wird

gesagt, dass sie ein Rezidiv verhindern könne,6,7 ebenso wie eine konstante

interkanine Distanz und fehlende Proklination der unteren Schneidezähne.5

Die Interkuspidation kommt ins Spiel, wenn sich die Zähne in Okklusion

befinden, vorrangig während des Essens und Schluckens, wobei Kräfte der

Kaumuskulatur und Weichgewebe für die Umsetzung dieser Funktionen wichtig sind. Insofern stellt die funktionelle Kapazität der Kaumuskulatur

einen Faktor dar, der die Stabilität der Behandlungsergebnisse nach Therapie

mittels FKO-Apparaturen beeinflussen kann. Diese Muskeln, welche direkt in den

Aktionsmodus der funktions-kieferorthopädischen Apparatur involviert sind,

könnten somit auch eine Rolle bei der Beeinflussung der Effekte nach erfolgter

Behandlung spielen, wenn die FKO-Apparatur weggelassen wird. Ziel dieser Studie war es, den Vorhersagewert der

funktionellen Kapazität der Kaumuskulatur vor Behandlung zu ermitteln, welcher

anhand der maximalen molaren Bisskraft, den Veränderungen sowie am

Rezidivpotenzial nach erfolgter Therapie mittels FKO-Apparaturen bei Kindern

mit Malokklusion der Klasse II/1 bewertet wurde.

Material und Methoden

Probanden

28 Kinder im Wechselgebiss mit einer Malokklusion der Klasse II/1 wurden anhand der folgenden Kriterien ausgewählt: das Vorhandensein einer skelettalen Klasse II-Beziehung (ANB >4°), ein retrognather Unterkiefer (SNB ≤78°), eine distal-molare Beziehung von mindestens einer Prämolarenhöckerbreite auf der einen Seite und einer halben Prämolarenhöckerbreite auf der anderen Seite und ein Overjet von ≥6 mm.

Behandlungsverfahren und experimentelles Design

Die Kinder wurden mit einem Aktivator nach Schwarz8 für einen Zeitraum von etwa ein bis zwei Jahren behandelt und für ein weiteres Jahr nach erfolgter Behandlung beobachtet. Vor der Therapie (T1), nach der Therapie (T2) sowie nach dem Beobachtungszeitraum im Anschluss an die Behandlung (T3) wurden Messungen der Höhe, der maximalen Molarenbisskraft,9 der maximalen Fingerkraft sowie ein laterales Cephalogramm durchgeführt (Abb. 1) und Abdrücke für Studienmodelle genommen. An den Studienmodellen wurden Overjet, Overbite und die molaren Beziehungen gemessen. Die molare Beziehung wurde als ein Prozentsatz der Angle Klas-se II-Beziehung festgehalten.10 Außerdem wurde das Stadium der Zahnentwicklung verzeichnet.11

Stabilität

Für die Evaluation der Stabilität nach Behandlung wurden die Patienten in zwei Gruppen (stabil und instabil) aufgeteilt. Fälle mit einer Verlagerung hin zu einer Klasse II-Molarenbeziehung und mit einer Verstärkung des Overjets nach Behandlung wurden als instabil betrachtet, während Fälle nach Behandlung ohne Rezidiv des Overjets oder der Molarenbeziehung als stabil eingestuft wurden.

Statistik

Eine statistische Analyse wurde mittels SPSS durchgeführt, ebenso eine Fehleranalyse der Methode.

Ergebnisse

Dentale Entwicklung

Zum Zeitpunkt T1 waren alle Kinder in der Phase des Wechselgebisses, entweder in der Spätphase (n=20) oder in der Frühphase (m=8). In T2 befanden sich elf der Kinder in der Spätphase des Wechselgebisses und 17 besaßen bereits bleibende Zähne.

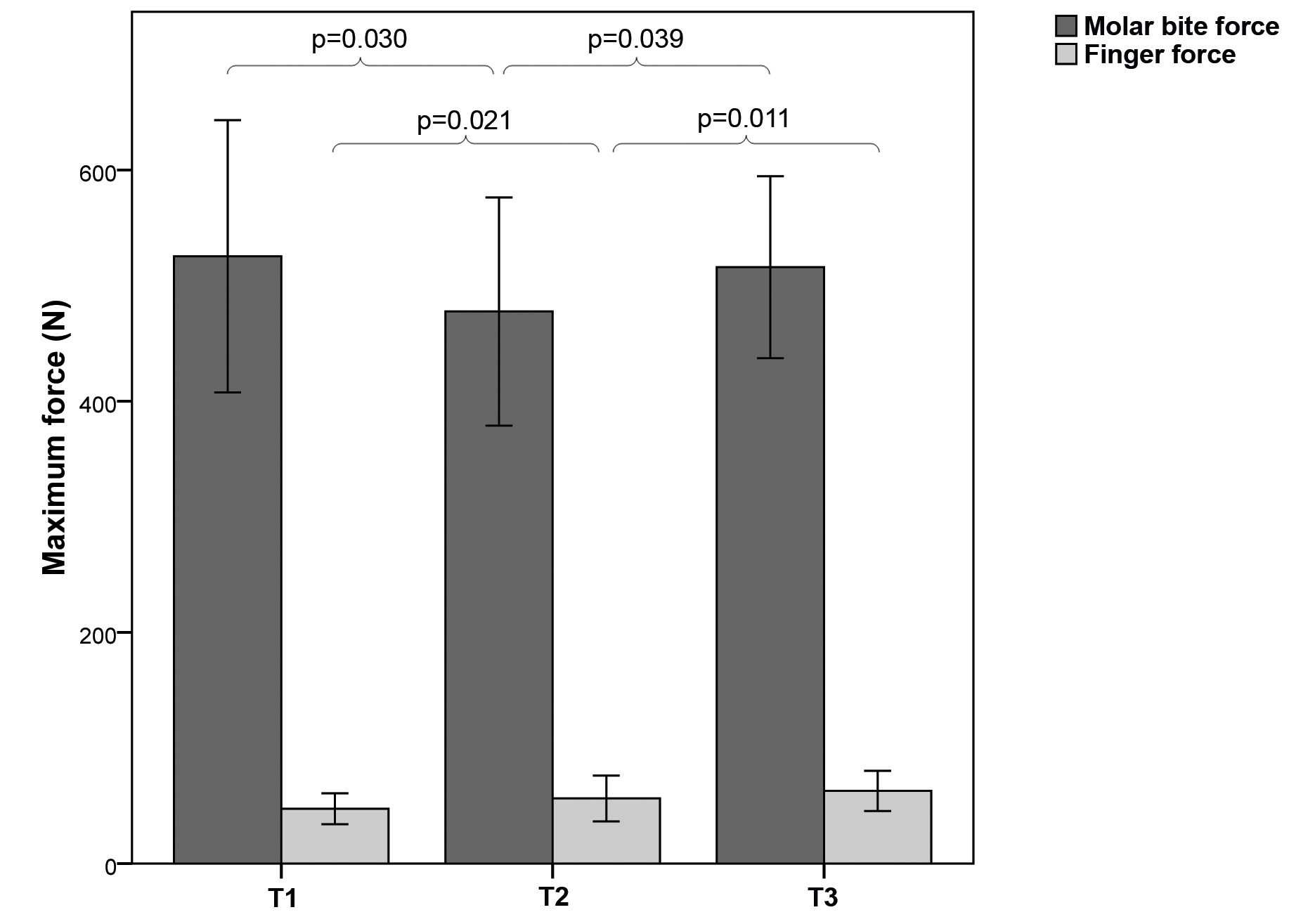

Bisskraft und Veränderungen der Fingerkraft (Abb. 2)

Während der Behandlung (T2– T1) verstärkte sich die maximale Molarenbisskraft, während sie sich nach erfolgter Behandlung (T3–T2) wieder verringerte und fast die Werte vor der Behandlung erreichte. Die Fingerkraft, welche die allgemeine Muskelkraft des Körpers repräsentiert, verstärkte sich progressiv während und nach der Therapie.

Abb. 2: Messung der maximalen Molarenbisskraft und Fingerkraft bei den untersuchten patienten. Die Balken zeigen die Durchschnittswerte, während die Whisker für die Standardabweichungen für die jeweiligen Zeiträume (T1, T2, T3) stehen. Außerdem werden die P-Werte für die Unterschiede der maximalen Molarenbisskraft und Fingerkraft zwischen den verschiedenen Zeiträumen gezeigt.

Dentale und skelettale Veränderungen (Tabelle 1)

Die beobachteten Veränderungen nach durchschnittlich 1,6 Jahren Therapie mittels funktionskieferorthopädischer Apparatur zeichneten sich durch eine Erhöhung des SNB und eine Verringerung des ANB, eine Verringerung des intermaxillären Winkels, Retroklination der oberen und Proklination der unteren Schneidezähne, eine Verringerung des Overjets und eine Verbesserung der molaren Beziehungen aus.

Bild in Vollgröße anzeigen.

Die Reaktion innerhalb von durchschnittlich 2,2 Jahren nach Behandlung variierte. Einige Kinder zeigten ein Rezidiv in Form einer Verlagerung hin zu einer Klasse II-Molarenbeziehung und eines verstärkten Overjets, während andere kein Rezidiv oder eine Verbesserung während der Nachbehandlungsphase aufwiesen.

Statistisch signifikante Veränderungen der Nachbehandlungsphase waren: Schließen des mandibulären, intermaxillären und gonialen Winkels sowie die Retroklination der unteren Schneidezähne.

Stabile und instabile Gruppen

Zum Zeitpunkt der Aufteilung bestanden die stabile Gruppe aus 15 Patienten und die instabile aus 13 Patienten. Die instabile Gruppe zeigte eine durchschnittliche Verstärkung des Overjets von 1,4mm (SD 0,9mm) und ein Rezidiv der molaren sagittalen Beziehung hin zu einer Klasse II-Situation um 18,3% (SD 10,4%) auf. Hinsichtlich Geschlecht, Stadium der Zahnentwicklung, Alter, Dauer von Behandlung und Nachbehandlung, Größe und Größenveränderungen wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt.

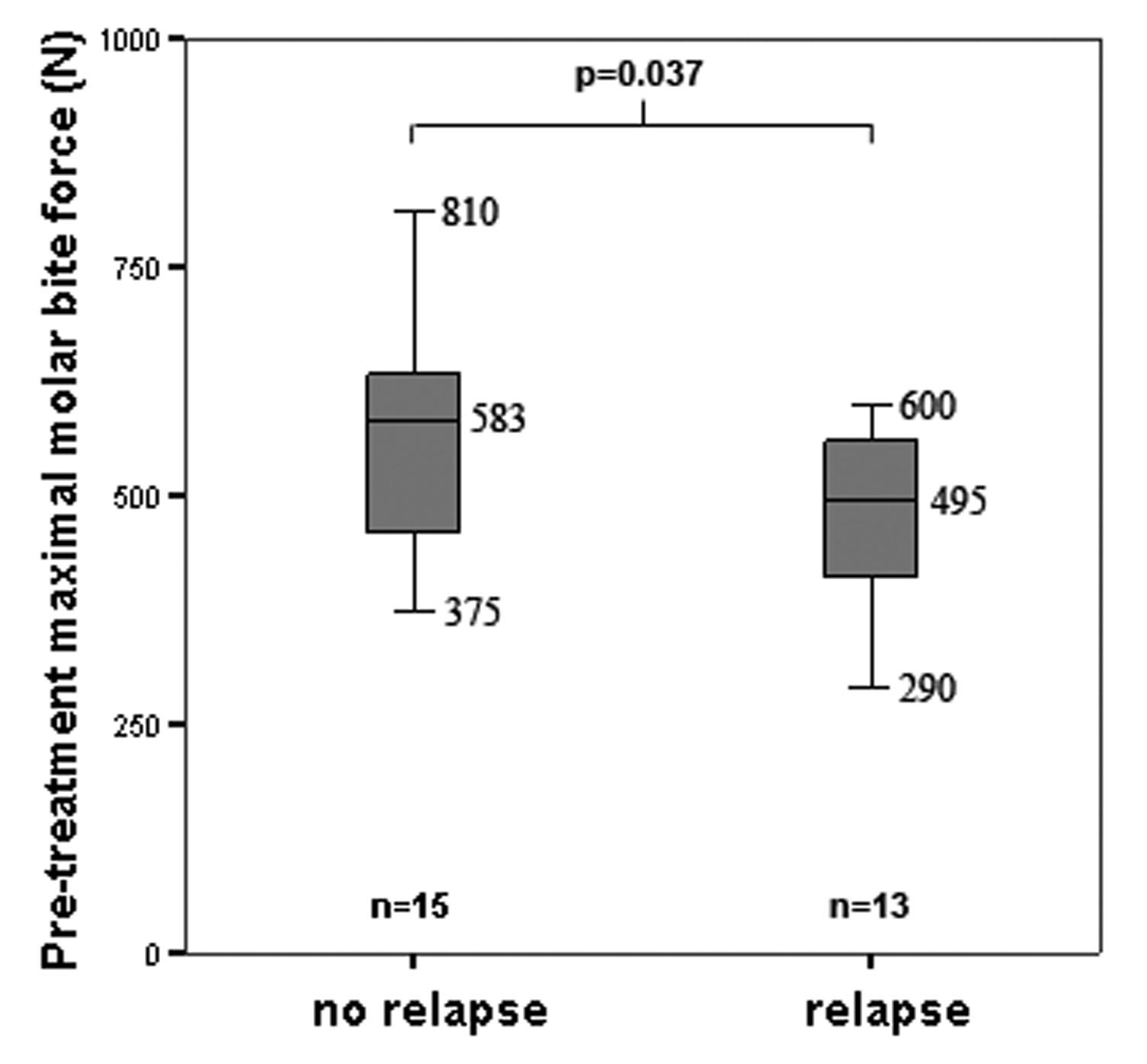

Fälle, die als stabil eingeschätzt wurden, zeigten eine signifikant höhere maximale Molarenbisskraft vor Behandlung (T1) als die instabile Gruppe (Abb. 3). Beim Vergleich der initialen (T1) dentalen und cephalometrischen Eigenschaften wurde nur hinsichtlich des gonialen Winkels ein signifikanter Unterscheid deutlich (P=0,035), während die instabile Gruppe einen größeren gonialen Winkel vor der Behandlung zeigte als die stabile Gruppe (Tabelle 2). Hier wies die maximale molare Bisskraft vor Therapie eine signifikante Korrelation mit dem gonialen Winkel vor der Behandlung auf (P=0,032).

Abb. 3: Boxplots der maximalen Molarenbisskraft vor Behandlung der stabilen (kein Rezidiv) und instabilen (Rezidiv-)Gruppen. Die Kästchen in den Boxplots zeigen das untere Quartil, den Median und das obere Quartil. Die Whisker geben die niedrigsten Werte, die beobachtet wurden, an. (Minimum) sowie die höchsten beobachteten Werte (Maximum). Die Größe der Versuchsgruppe wird durch n angezeigt. Der P-Wert für den unabhängigen Sample T-Test, der die maximale molare Bisskraft der zwei Gruppen vergleicht, wird ebenfalls angegeben.

Bei der Evaluation des Overjets nach Behandlung (T2) als ein mögliches Rezidivpotenzial wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen der stabilen und der instabilen Gruppe festgestellt. Bei der Bewertung der Interkuspidation nach Behandlung (T2) als mögliches Rückfallpotenzial wurden keine Unterschiede hinsichtlich des Auftretens von Rezidiven zwischen den Kindern, die ihre Behandlung mit einer Klasse I-Molarenbeziehung beendeten, und denjenigen, die ihre Therapie mit einer Klasse II-Molarenbeziehung ≥25% abschlossen, deutlich.

Diskussion

Innerhalb der ausgewählten Patientengruppe gab es Abweichungen bei der Nachbehandlungsreaktion. Einige Kinder zeigten Rezidive, andere wiesen stabilere Behandlungsergebnisse auf. Die Bisskraft steht in Verbindung mit der sagittalen Stabilität einer Behandlung mittels FKO-Apparaturen, wobei Kinder mit einer niedrigeren maximalen Molarenbisskraft vor Behandlung anfälliger für ein sagittales dentoalveoläres Rezidiv sein können. Unsere Erkenntnisse stimmen mit denen von Pancherz und Anehus12 überein, die herausfanden, dass die elektromyografische Aktivität der Kaumuskulatur (M. temporalis und M. Masseter) im Durchschnitt niedriger bei Patienten ist, die ein Rezidiv hatten, als bei denjenigen, deren Behandlung als stabil betrachtet wurde.

Zuvor wurde bereits angenommen, dass Patienten mit einer niedrigeren Bisskraft oder einer dünneren Kaumuskulatur als Folge der Therapie mittels FKO-Apparaturen eine größere dentoalveoläre Veränderung durchmachen.13,14 Dieser Vorschlag zur Erklärung der unterschiedlichen Behandlungsergebnisse besagt, dass die Ausübung geringerer Kaumuskulaturkräfte die Verankerung der mandibulären Dentition verringert, und impliziert, dass es bei schwächerer Bisskraft leichter zu einer Verschiebung der Okklusion kommen kann.

In der vorliegenden Untersuchung wurden geringere Kräfte der Kaumuskulatur mit einem weniger stabilen dentoalveolären sagittalen Ergebnis assoziiert und damit mit einer größeren Relapsetendenz, einem verstärkten Overjet und eine Veränderung der Molarenbeziehung hin zur Klasse II. Ein möglicher Grund für diesen Unterschied könnte sein, dass es bei einer geringeren Bisskraft schwieriger sein könnte, die sagittale Beziehung zu bewahren, obwohl es hingegen leichter sein könnte, die Okklusion zu verschieben. Dies legt eine leichtere Verlagerung hin zur Klasse II-Beziehung nahe. Ein Grund hierfür könnte das Durchbruchsmuster der Zähne sein, das den unterschiedlichen Kieferrotationen folgt. Kinder mit einer Vorwärtsrotation der Kiefer wiesen als Ergebnis einen vorwärts gerichteten Eruptionspfad der Molaren und eine Vorverlagerung des unteren Zahnbogens auf. Anders als Kinder mit rückwärtiger Rotation, die einen vertikalen, rückwärts gerichteten Eruptionspfad zeigten.15 Daher könnten Kinder mit einer stärkeren Bisskraft eine mehr nach vorn gerichtete Eruption der unteren Molaren sowie folglich eine bessere Chance für eine dentoalveoläre Stabilität und Erhaltung der molaren Beziehungen besitzen.

Bemerkenswert ist auch, dass die Patientengruppe mit instabilen Ergebnissen nach Behandlung dazu tendierte, sowohl eine geringere Bisskraft vor Behandlung als auch einen stumpferen gonialen Winkel zu besitzen. Personen mit einer niedrigeren Bisskraft hatten durchschnittlich einen weniger stumpfen gonialen Winkel als Menschen mit einer höheren Bisskraft16, wie sich auch bei den Patienten dieser Studie zeigte. Der goniale Winkel kann als cephalometrischer Indikator gesehen werden, der teilweise über den initialen Zustand und die funktionelle Kapazität der Kaumuskulatur Auskunft gibt.

Verschiedene Reaktionen nach Behandlung bei Menschen mit stumpfen oder spitzem gonialen Winkel könnten nicht aufgrund der cephalometrischen Unterschiede als solche auftreten, sondern aufgrund der funktionellen Kapazität der Kaumuskulatur, die durch das Messen der Bisskraft ermittelt wird. Der goniale Winkel ist bekannt, eine adaptive morphologische Region des Unterkiefers zu sein, die sich der Funktion anpassen kann.

Zusammenfassung

In der untersuchten Gruppe besaßen Kinder mit einem dentoalveolären sagittalen Rezidiv nach Behandlung mittels FKO-Apparatur eher eine niedrigere Bisskraft vor Behandlung sowie einen stumpferen gonialen Winkel. Die funktionelle Kapazität der Kaumuskulatur könnte mitverantwortlich für die Variation der Ergebnisse nach Behandlung und der Stabilität sein.

Der vollständige Artikel wurde im European Journal of Orthodontics veröffentlicht. Antonarakis GS, Kjellberg H, Kiliaridis S. Bite force and its association with stability following Class II/1 functional appliance treatment. Eur J Orthod (doi:10.1093/ejo/cjs038).

Die Literaturliste finden Sie hier.

Autoren: Dr. Gregory S. Antonarakis (Universität Genf/Schweiz), Prof. Dr. Heidrun Kjellberg (Universität Göteborg/Schweden) und Prof. Dr. Stavros Kiliardis (Universität Genf/Schweiz).