Kieferorthopädie 31.01.2023

Gaumenimplantat – die Lösung auch für lange Wege (Teil 2)

share

Das Gaumenimplantat (z. B. das tomas® PI) hat aus mechanischer Sicht Vorteile gegenüber den Mini-Implantaten (Mini-Schrauben). Im zweiten Teil dieses Artikels wird dargestellt, in welchen Situationen es genutzt werden kann. Ein Beitrag von Dr. Roland Männchen und Dr. Thomas Lietz.

Was ist außerdem bei der Insertion eines Gaumenimplantats zu beachten? Der erste Teil des Artikels ist in den KN Kieferorthopädie Nachrichten 12/2022 erschienen.

Bewährte Verankerung – das Gaumenimplantat

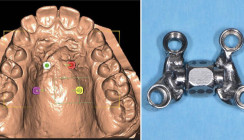

Oftmals wird beim Vergleich von Mini-Implantaten (Mini-Schrauben) und Gaumenimplantat nur auf die Prozedur der Insertion eingegangen. Da erscheint das Gaumenimplantat aufwendiger und technisch anspruchsvoller. Das lässt sich so allerdings nicht unbedingt bestätigen. Denn es ist äußerst schwierig, zwei Mini-Implantate ohne Schablone parallel zu setzen. Die Planung der Schablone und deren Anfertigung muss korrekterweise beim Aufwand für die Mini-Implantate mitberücksichtigt werden. Aber es gibt bei der Entscheidung zwischen beiden Varianten einer skelettalen Verankerung (Abb. 8) noch weitere Punkte zu bedenken bzw. abzuwägen.

Belastbarkeit, Platzbedarf und Knochenvolumen

Aufgrund des größeren Durchmessers (Tab. 1) toleriert das Gaumenimplantat exponentiell höhere Drehmoment-Belastungen als eine einzelne Mini-Schraube. Die Belastbarkeit ist proportional zur Schubspannung am Schrauben-Knochen-Interface. Diese Fläche ist zwar proportional zur Länge der Schraube, zum Durchmesser hingegen im Quadrat.

Tabelle 1: Vergleich Gaumenimplantat und Mini-Implantate am vorderen Gaumen.

Der Durchmesser einer Fixtur – in diesem Fall Gaumenimplantat oder Mini-Schraube – ist also wichtiger als deren Länge. Mit 4 mm Durchmesser ist das Gaumenimplantat im Vorteil gegenüber einer Mini-Schraube. Entsprechend sind die Erfolgsraten von Gaumenimplantaten auch deutlich höher.6,7 Sollen höhere Drehmomente von der Apparatur – insbesondere um die Längsachse – abgefangen bzw. kompensiert werden, ist eine einzelne Mini-Schraube überfordert, was zur Desintegration und somit zur Lockerung führt. Aus diesem Grund müssen meist zwei Mini-Schrauben gesetzt werden. Durch das primäre Verblocken der beiden ist der Widerstand gegen Rotationskräfte gegeben. Dieser Aufwand ist bei einem Gaumenimplantat nicht nötig, denn das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen ist günstiger (Tab. 1).

Ein einzelnes Mini-Implantat hat eine kleinere Anlagefläche am Knochen als das Gaumenimplantat. Diese lässt sich aus den Konstruktionszeichnungen berechnen (Tab. 1). Durch die gestrahlte und geätzte Oberfläche ist beim Gaumenimplantat die Knochenanlagefläche aber defacto noch einmal größer. Andererseits benötigt das Gaumenimplantat durch seine einer Kugel angenäherten Form wenig Knochenvolumen. Das ist ein Vorteil für den Einsatz bei geringem Knochenvolumen (Abb. 9). Mit dem Einsatz von zwei Mini-Implantaten wird die Anlagefläche für den Knochen vergrößert. Aber es ist auch ein größeres Knochenvolumen erforderlich (Abb. 10).

Das Gaumenimplantat bietet bei weniger Volumenbedarf im Knochen eine höhere Widerstandsfähigkeit bzw. Kraftkompensation als zwei Mini-Implantate.

Schnittstelle Apparatur und skelettale Verankerung

Ein nicht unwichtiger technischer Aspekt wird oft vergessen und in seinem realen Aufwand meist unterschätzt (Tab. 1). Ein Gaumenimplantat bedeutet nur einen einzelnen Ankopplungspunkt via Abutment für die Apparatur. Es stellt sich praktisch nicht das Problem mit der gemeinsamen Einschubrichtung. Damit ist es auch unproblematisch, die Apparatur mit dem Gaumenimplantat zu verschrauben. Selbst wenn es eine Diskrepanz zwischen der Implantatposition auf dem Modell und im Mund gibt, lässt sich dies i . d. R. sehr einfach korrigieren. Bei zwei Mini-Implantaten – insbesondere bei verschraubten Verbindungen – ist für die beiden Ankopplungspunkte zwischen Implantat und Abutment eine gemeinsame Einschubrichtung erforderlich. Beim Setzen der beiden Mini-Implantate ergibt sich der Mindest- bzw. Maximalabstand aus den Abmessungen und der Spezifik der zur Anwendung kommenden Abutments.

Eine Diskrepanz zwischen der Implantatposition auf dem Modell und im Mund kann ebenfalls problematisch sein, es sei denn, die Abutments verfügen über einen internen Ausgleich (z. B. tomas®abutments) für solche Abweichungen. Das Gaumenimplantat hat aufgrund seiner Abmessungen (Tab. 1) vor allem bei eingeschränktem Knochenangebot enorme Vorteile, wie der Fallbericht zeigte (siehe Teil 1 des Artikels in KN 12/22).

Wenig Aufwand – die Insertion

Am Beispiel des tomas® PI (Palatal Implant) zeigen die Abbildungen 11 bis 19 die einzelnen Arbeitsschritte bei der Insertion. Nach dem Entfernen der Schleimhaut (Abb. 12) ist das Messen der Schleimhautdicke (Abb. 13a) ein wichtiger Schritt. Es muss sichergestellt sein, dass das Gewinde des Gaumenimplantats komplett im Knochen liegt (Abb. 13b). Der polierte Gingivahals hat eine Höhe von 2 mm. Ist die Gingiva dicker, muss der Implantatrand subgingival liegen.

Das Vorbereiten des Knochens erfordert nach dem Ankörnen (Abb. 14) zwei Vorbohrungen (Abb. 15 und 16). Es ist darauf zu achten, dass die Achsenrichtung streng beibehalten wird. Bei der Insertion des kurzen Gaumenimplantats darf es in der Vorbohrung nicht verkantet werden. Mithilfe der Messlehre (Abb. 17) kann man nicht nur die Bohrtiefe prüfen, sondern sich auch vor der Insertion noch einmal die Richtung vergegenwärtigen. Die Insertion sollte immer manuell erfolgen (Abb. 18).

Nach Abschluss der Insertion wird das Implantat mit der Einheilkappe (Abb. 19) verschlossen. Nach Ablauf der vorgesehenen Einheilzeit (empfohlen drei Monate) wird die Einheilkappe abgeschraubt. Die Abformung kann analog oder digital erfolgen. Für die Anfertigung der Apparaturen stehen für das tomas® PI verschiedene Abutments zur Verfügung (Abb. 20). Diese kleine Anzahl ermöglicht eine maximale Vielfalt zur Gestaltung von kieferorhopädischen Apparaturen.

Viele therapeutische Möglichkeiten

Am Gaumenimplantat lassen sich viele Apparaturen im Oberkiefer skelettal verankern. Hier soll nur ein Beispiel näher erläutert werden. Eine typische Apparatur zur unilateralen Protraktion mit dem Gaumenimplantat zeigt Abbildung 21. Diese basiert auf einer schon 1999 publizierten mutlifunktionellen Suprastruktur,5 die von vielen anderen Autoren übernommen wurde. Das Gaumenimplantat sollte paramedian auf der Seite des größeren Verankerungsbedarfs platziert werden (hier rechtsseitig). Dadurch hält man Drehmomente mittels kleineren Hebelarms minimal. Es wird empfohlen, die Front vor der Insertion der Apparatur ideal auszurichten und 1 bis 2 mm zu elongieren. Aufgrund der palatinalen Abstützung wird während der gesamten Dauer des Lückenschlusses die natürliche Elongation der Frontzähne verhindert. Wenn vorher keine Elongation eingestellt wird, kann es zu einem offenen Biss kommen. In diesem Fall ist die Mittellinie dem Lückenschluss antizipierend leicht überzukorrigieren. Kontralateral wir eine Stabilisierung des ersten Molaren vorgenommen.

Der Lückenschluss kann mittels gerader Teilbögen und palatinaler Kräfte (hier mit Powertubes) und bukkalen Kräften (hier ein geloopter Lückenschlussbogen) gleichzeitig vorgenommen werden. Dies reduziert das Problem einer Rotation des ersten Molaren, aber bedingt genügend β-Drehmoment zur Tip-Kompensation. Das β-Drehmoment muss zur Vermeidung einer Molaren-Extrusion über ein α-Drehmoment kompensiert werden.

Die hier abgebildete Suprastruktur nutzt palatinal auf den 6ern SL-Brackets und am Ende des Jochs Vierkantröhrchen. Beide haben einen 22"-Slot. Zur Stabilisierung wird ein 21" x 25"-Stahlbogen genutzt und zur Protraktion ein 19" x 25"-Stahlbogen.

Zusammenfassung

Das Gaumenimplantat hat sich seit fast drei Jahrzehnten als verlässliche und drehmomentstabile Verankerung bewährt. Für viele Indikationen und verschiedene Apparaturen bildet es die Basis. Auch sehr weite Lückenschluss-Strecken sind realisierbar, wobei die Biologie (Wurzelresorptionen, alveoläres Knochenangebot) hier eher den limitierenden Faktor darstellt als die Verankerung selbst. Es muss allerdings mit langen Behandlungszeiten (Faustregel 0,5 mm Bewegung pro Monat) gerechnet werden und bei Fällen mit Klasse III-Tendenz ist davon eher abzuraten.

Die Literaturliste steht hier zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist in den KN Kieferorthopädie Nachrichten erschienen.