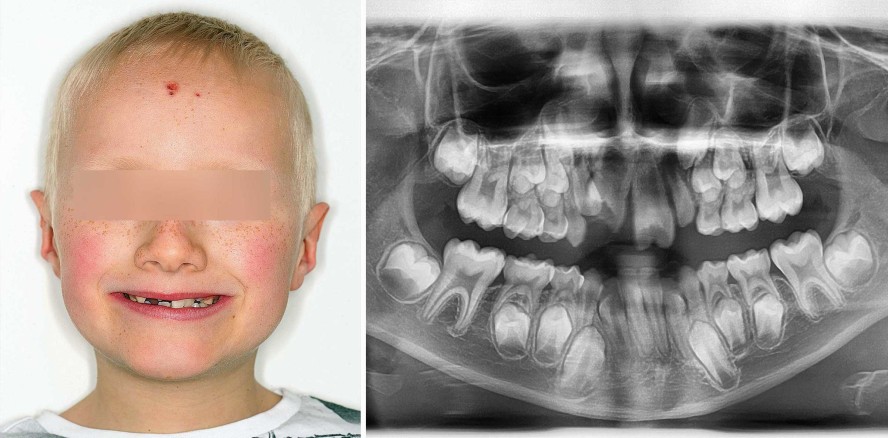

Abb. 1a: Anfangsbefund: extraorale Aufnahme (a) sowie Orthopantomogramm © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 1b: Bei dem fast neunjährigen Leon B.

sind Körperlängenwachstum und Zahnwechsel deutlich verzögert. Die Geminationen an den Zähnen 11 und 21 sind röntgenologisch (b) anhand der breiten Zahnwurzeln erkennbar. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 1c: Anfangsbefund: intraorale

Aufnahmen. Die Gemination (Zwillingsbildung) an den Zähnen 11 und 21 ist anhand der Einziehungen der Schneidekanten der überbreiten Zahnkronen auch klinisch erkennbar. Es liegen eine skelettale Klasse III mit progener Verzahnung an 21/31 und ein frontaler Platzmangel in OK/UK vor. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 1d: Anfangsbefund: intraorale

Aufnahmen. Die Gemination (Zwillingsbildung) an den Zähnen 11 und 21 ist anhand der Einziehungen der Schneidekanten der überbreiten Zahnkronen auch klinisch erkennbar. Es liegen eine skelettale Klasse III mit progener Verzahnung an 21/31 und ein frontaler Platzmangel in OK/UK vor. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 1e: Anfangsbefund: intraorale

Aufnahmen. Die Gemination (Zwillingsbildung) an den Zähnen 11 und 21 ist anhand der Einziehungen der Schneidekanten der überbreiten Zahnkronen auch klinisch erkennbar. Es liegen eine skelettale Klasse III mit progener Verzahnung an 21/31 und ein frontaler Platzmangel in OK/UK vor. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 1f: Anfangsbefund: intraorale

Aufnahmen. Die Gemination (Zwillingsbildung) an den Zähnen 11 und 21 ist anhand der Einziehungen der Schneidekanten der überbreiten Zahnkronen auch klinisch erkennbar. Es liegen eine skelettale Klasse III mit progener Verzahnung an 21/31 und ein frontaler Platzmangel in OK/UK vor. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 1g: Anfangsbefund: intraorale

Aufnahmen. Die Gemination (Zwillingsbildung) an den Zähnen 11 und 21 ist anhand der Einziehungen der Schneidekanten der überbreiten Zahnkronen auch klinisch erkennbar. Es liegen eine skelettale Klasse III mit progener Verzahnung an 21/31 und ein frontaler Platzmangel in OK/UK vor. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 2a: Zahn 11 steht distokliniert und distolabial rotiert. Aufgrund des Platzmangels bricht Zahn 12 in einer palatinalen Position am Gaumen durch. Im Rahmen einer kieferorthopädischen Frühbehandlung wird der Oberkieferzahnbogen mit Aktiven Platten sagittal und transversal erweitert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 2b: Zahn 11 steht distokliniert und distolabial rotiert. Aufgrund des Platzmangels bricht Zahn 12 in einer palatinalen Position am Gaumen durch. Im Rahmen einer kieferorthopädischen Frühbehandlung wird der Oberkieferzahnbogen mit Aktiven Platten sagittal und transversal erweitert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 2c: Zahn 11 steht distokliniert und distolabial rotiert. Aufgrund des Platzmangels bricht Zahn 12 in einer palatinalen Position am Gaumen durch. Im Rahmen einer kieferorthopädischen Frühbehandlung wird der Oberkieferzahnbogen mit Aktiven Platten sagittal und transversal erweitert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 2d: Zahn 11 steht distokliniert und distolabial rotiert. Aufgrund des Platzmangels bricht Zahn 12 in einer palatinalen Position am Gaumen durch. Im Rahmen einer kieferorthopädischen Frühbehandlung wird der Oberkieferzahnbogen mit Aktiven Platten sagittal und transversal erweitert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 2e: Zahn 11 steht distokliniert und distolabial rotiert. Aufgrund des Platzmangels bricht Zahn 12 in einer palatinalen Position am Gaumen durch. Im Rahmen einer kieferorthopädischen Frühbehandlung wird der Oberkieferzahnbogen mit Aktiven Platten sagittal und transversal erweitert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 3a: Am Ende der Frühbehandlung steht Zahn 11 weiterhin distokliniert und in

Staffelstellung mit Zahn 12. Der frontale

Kreuzbiss an Zahn 21/32 ist überstellt. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 3b: Am Ende der Frühbehandlung steht Zahn 11 weiterhin distokliniert und in

Staffelstellung mit Zahn 12. Der frontale

Kreuzbiss an Zahn 21/32 ist überstellt. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 3c: Am Ende der Frühbehandlung steht Zahn 11 weiterhin distokliniert und in

Staffelstellung mit Zahn 12. Der frontale

Kreuzbiss an Zahn 21/32 ist überstellt. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 3d: Am Ende der Frühbehandlung steht Zahn 11 weiterhin distokliniert und in

Staffelstellung mit Zahn 12. Der frontale

Kreuzbiss an Zahn 21/32 ist überstellt. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 3e: Am Ende der Frühbehandlung steht Zahn 11 weiterhin distokliniert und in

Staffelstellung mit Zahn 12. Der frontale

Kreuzbiss an Zahn 21/32 ist überstellt. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 4a: Mit dem Fortschreiten der

zweiten Wechselgebissphase

steigen wir in die kieferorthopädische Durchbehandlung ein. Zwischen Zahn 22 und Zahn 24 besteht ein totaler Platzmangel für den verlagerten Zahn 23. Es stellt sich die Frage nach möglichen Zahnextraktionen. Das FRS zeigt eine skelettale Klasse III und einen geringen frontalen Overbite. Im Unterkiefer liegt ein frontaler Engstand vor, wohingegen im Oberkiefer ein Diastema mediale zu erkennen ist. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 4b: Mit dem Fortschreiten der

zweiten Wechselgebissphase

steigen wir in die kieferorthopädische Durchbehandlung ein. Zwischen Zahn 22 und Zahn 24 besteht ein totaler Platzmangel für den verlagerten Zahn 23. Es stellt sich die Frage nach möglichen Zahnextraktionen. Das FRS zeigt eine skelettale Klasse III und einen geringen frontalen Overbite. Im Unterkiefer liegt ein frontaler Engstand vor, wohingegen im Oberkiefer ein Diastema mediale zu erkennen ist. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 4c: Mit dem Fortschreiten der

zweiten Wechselgebissphase

steigen wir in die kieferorthopädische Durchbehandlung ein. Zwischen Zahn 22 und Zahn 24 besteht ein totaler Platzmangel für den verlagerten Zahn 23. Es stellt sich die Frage nach möglichen Zahnextraktionen. Das FRS zeigt eine skelettale Klasse III und einen geringen frontalen Overbite. Im Unterkiefer liegt ein frontaler Engstand vor, wohingegen im Oberkiefer ein Diastema mediale zu erkennen ist. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 4d: Mit dem Fortschreiten der

zweiten Wechselgebissphase

steigen wir in die kieferorthopädische Durchbehandlung ein. Zwischen Zahn 22 und Zahn 24 besteht ein totaler Platzmangel für den verlagerten Zahn 23. Es stellt sich die Frage nach möglichen Zahnextraktionen. Das FRS zeigt eine skelettale Klasse III und einen geringen frontalen Overbite. Im Unterkiefer liegt ein frontaler Engstand vor, wohingegen im Oberkiefer ein Diastema mediale zu erkennen ist. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 4e: Mit dem Fortschreiten der

zweiten Wechselgebissphase

steigen wir in die kieferorthopädische Durchbehandlung ein. Zwischen Zahn 22 und Zahn 24 besteht ein totaler Platzmangel für den verlagerten Zahn 23. Es stellt sich die Frage nach möglichen Zahnextraktionen. Das FRS zeigt eine skelettale Klasse III und einen geringen frontalen Overbite. Im Unterkiefer liegt ein frontaler Engstand vor, wohingegen im Oberkiefer ein Diastema mediale zu erkennen ist. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 4f: Mit dem Fortschreiten der

zweiten Wechselgebissphase

steigen wir in die kieferorthopädische Durchbehandlung ein. Zwischen Zahn 22 und Zahn 24 besteht ein totaler Platzmangel für den verlagerten Zahn 23. Es stellt sich die Frage nach möglichen Zahnextraktionen. Das FRS zeigt eine skelettale Klasse III und einen geringen frontalen Overbite. Im Unterkiefer liegt ein frontaler Engstand vor, wohingegen im Oberkiefer ein Diastema mediale zu erkennen ist. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 4f: Mit dem Fortschreiten der

zweiten Wechselgebissphase

steigen wir in die kieferorthopädische Durchbehandlung ein. Zwischen Zahn 22 und Zahn 24 besteht ein totaler Platzmangel für den verlagerten Zahn 23. Es stellt sich die Frage nach möglichen Zahnextraktionen. Das FRS zeigt eine skelettale Klasse III und einen geringen frontalen Overbite. Im Unterkiefer liegt ein frontaler Engstand vor, wohingegen im Oberkiefer ein Diastema mediale zu erkennen ist. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 4h: Mit dem Fortschreiten der

zweiten Wechselgebissphase

steigen wir in die kieferorthopädische Durchbehandlung ein. Zwischen Zahn 22 und Zahn 24 besteht ein totaler Platzmangel für den verlagerten Zahn 23. Es stellt sich die Frage nach möglichen Zahnextraktionen. Das FRS zeigt eine skelettale Klasse III und einen geringen frontalen Overbite. Im Unterkiefer liegt ein frontaler Engstand vor, wohingegen im Oberkiefer ein Diastema mediale zu erkennen ist.

Abb. 5a: Behandlungsbeginn im Oberkiefer mit einer Multibracketteilapparatur

(selbstligierbare Keramikbrackets, 22er Slot, Roth-Werte, EXPERIENCE Ceramic, Fa. GC Orthodontics). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 5b: Behandlungsbeginn im Oberkiefer mit einer Multibracketteilapparatur

(selbstligierbare Keramikbrackets, 22er Slot, Roth-Werte, EXPERIENCE Ceramic, Fa. GC Orthodontics). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 5c: Behandlungsbeginn im Oberkiefer mit einer Multibracketteilapparatur

(selbstligierbare Keramikbrackets, 22er Slot, Roth-Werte, EXPERIENCE Ceramic, Fa. GC Orthodontics). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 5d: Behandlungsbeginn im Oberkiefer mit einer Multibracketteilapparatur

(selbstligierbare Keramikbrackets, 22er Slot, Roth-Werte, EXPERIENCE Ceramic, Fa. GC Orthodontics). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 5e: Behandlungsbeginn im Oberkiefer mit einer Multibracketteilapparatur

(selbstligierbare Keramikbrackets, 22er Slot, Roth-Werte, EXPERIENCE Ceramic, Fa. GC Orthodontics). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 6a: Levelling and Aligning mit steigenden Bogensequenzen und durchgehenden Bögen. Hier zunächst .014"er NiTi und Druckfeder Regio 23. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 6b: Levelling and Aligning mit steigenden Bogensequenzen und durchgehenden Bögen. Hier zunächst .014"er NiTi und Druckfeder Regio 23. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 6c: Levelling and Aligning mit steigenden Bogensequenzen und durchgehenden Bögen. Hier zunächst .014"er NiTi und Druckfeder Regio 23. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 6d: Levelling and Aligning mit steigenden Bogensequenzen und durchgehenden Bögen. Hier zunächst .014"er NiTi und Druckfeder Regio 23. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 6e: Levelling and Aligning mit steigenden Bogensequenzen und durchgehenden Bögen. Hier zunächst .014"er NiTi und Druckfeder Regio 23. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 7a: Tip-Back-Bogen im Oberkiefer: sogenannte Gable Bends mesial der Zähne 16 und 26 als Intrusionsmechanik für die Oberkieferfront. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 7b: Tip-Back-Bogen im Oberkiefer: sogenannte Gable Bends mesial der Zähne 16 und 26 als Intrusionsmechanik für die Oberkieferfront. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 7c: Tip-Back-Bogen im Oberkiefer: sogenannte Gable Bends mesial der Zähne 16 und 26 als Intrusionsmechanik für die Oberkieferfront. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 7d: Tip-Back-Bogen im Oberkiefer: sogenannte Gable Bends mesial der Zähne 16 und 26 als Intrusionsmechanik für die Oberkieferfront. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 7e: Tip-Back-Bogen im Oberkiefer: sogenannte Gable Bends mesial der Zähne 16 und 26 als Intrusionsmechanik für die Oberkieferfront. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 8a: Durchgehender TMA-Oberkieferbogen und NiTi-Druckfeder in Regio 23 zur weiteren Lückenöffnung nach geschlossener Freilegung des palatinal verlagerten Zahnes 23 (Knöpfchen-Drahtanschlingung). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 8b: Durchgehender TMA-Oberkieferbogen und NiTi-Druckfeder in Regio 23 zur weiteren Lückenöffnung nach geschlossener Freilegung des palatinal verlagerten Zahnes 23 (Knöpfchen-Drahtanschlingung). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 8c: Durchgehender TMA-Oberkieferbogen und NiTi-Druckfeder in Regio 23 zur weiteren Lückenöffnung nach geschlossener Freilegung des palatinal verlagerten Zahnes 23 (Knöpfchen-Drahtanschlingung). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 8d: Durchgehender TMA-Oberkieferbogen und NiTi-Druckfeder in Regio 23 zur weiteren Lückenöffnung nach geschlossener Freilegung des palatinal verlagerten Zahnes 23 (Knöpfchen-Drahtanschlingung). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 8e: Durchgehender TMA-Oberkieferbogen und NiTi-Druckfeder in Regio 23 zur weiteren Lückenöffnung nach geschlossener Freilegung des palatinal verlagerten Zahnes 23 (Knöpfchen-Drahtanschlingung). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9a: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9b: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9c: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9d: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9e: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9f: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9g: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9h: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 9i: Eckzahneinordnung: Kontroll-OPG (a). Einordnung Zahn 23 mit Teilbogentechnik. Zusätzliche Knöpfchen und Power Chain palatinal der Zähne 24, 25 zur weiteren Lückenöffnung Regio

23 (b–i). © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 10a: Einordnung Zahn 23: Side Effects. Frontal offener Biss durch Proklination der Zähne 21 und 22. Kabayashies und vertikale Gummizüge werden als Gegenmaßnahme erfolgreich eingegliedert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 10b: Einordnung Zahn 23: Side Effects. Frontal offener Biss durch Proklination der Zähne 21 und 22. Kabayashies und vertikale Gummizüge werden als Gegenmaßnahme erfolgreich eingegliedert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 10c: Einordnung Zahn 23: Side Effects. Frontal offener Biss durch Proklination der Zähne 21 und 22. Kabayashies und vertikale Gummizüge werden als Gegenmaßnahme erfolgreich eingegliedert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 10d: Einordnung Zahn 23: Side Effects. Frontal offener Biss durch Proklination der Zähne 21 und 22. Kabayashies und vertikale Gummizüge werden als Gegenmaßnahme erfolgreich eingegliedert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 10e: Einordnung Zahn 23: Side Effects. Frontal offener Biss durch Proklination der Zähne 21 und 22. Kabayashies und vertikale Gummizüge werden als Gegenmaßnahme erfolgreich eingegliedert. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 11a: Finishingphase: Durchgehende

Bögen werden mit individuellen

Biegungen zur weiteren Ausformung der

Zahnbögen eingesetzt. Die Mittellinienverschiebung soll durch Klasse II-Gummizüge rechts und Klasse III-Gummizüge links korrigiert werden. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 11b: Finishingphase: Durchgehende

Bögen werden mit individuellen

Biegungen zur weiteren Ausformung der

Zahnbögen eingesetzt. Die Mittellinienverschiebung soll durch Klasse II-Gummizüge rechts und Klasse III-Gummizüge links korrigiert werden. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 11c: Finishingphase: Durchgehende

Bögen werden mit individuellen

Biegungen zur weiteren Ausformung der

Zahnbögen eingesetzt. Die Mittellinienverschiebung soll durch Klasse II-Gummizüge rechts und Klasse III-Gummizüge links korrigiert werden. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 11d: Finishingphase: Durchgehende

Bögen werden mit individuellen

Biegungen zur weiteren Ausformung der

Zahnbögen eingesetzt. Die Mittellinienverschiebung soll durch Klasse II-Gummizüge rechts und Klasse III-Gummizüge links korrigiert werden. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 11e: Finishingphase: Durchgehende

Bögen werden mit individuellen

Biegungen zur weiteren Ausformung der

Zahnbögen eingesetzt. Die Mittellinienverschiebung soll durch Klasse II-Gummizüge rechts und Klasse III-Gummizüge links korrigiert werden. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 12a: Die Röntgenkontrollaufnahmen zeigen achsenparallele Wurzeln und eine planmäßige Einordnung des Zahnes 23. Die Non-Extraktionstherapie hat sich unter

Berücksichtigung der skelettalen Klasse III und des Profils als die richtige Entscheidung bewährt. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 12b: Die Röntgenkontrollaufnahmen zeigen achsenparallele Wurzeln und eine planmäßige Einordnung des Zahnes 23. Die Non-Extraktionstherapie hat sich unter

Berücksichtigung der skelettalen Klasse III und des Profils als die richtige Entscheidung bewährt. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 13a: Schneidezahnaufbau/Kompositaufbauten: Die Vorher-Nachher-Bilder zeigen, dass die Schneidekantenaufbauten der oberen vier Frontzähne das ästhetische Ergebnis deutlich verbessern. Die Geminationen der Zähne 11 und 21 sind nur noch durch die übermäßigen Zahnbreiten zu vermuten. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 13b: Schneidezahnaufbau/Kompositaufbauten: Die Vorher-Nachher-Bilder zeigen, dass die Schneidekantenaufbauten der oberen vier Frontzähne das ästhetische Ergebnis deutlich verbessern. Die Geminationen der Zähne 11 und 21 sind nur noch durch die übermäßigen Zahnbreiten zu vermuten. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 13c: Schneidezahnaufbau/Kompositaufbauten: Die Vorher-Nachher-Bilder zeigen, dass die Schneidekantenaufbauten der oberen vier Frontzähne das ästhetische Ergebnis deutlich verbessern. Die Geminationen der Zähne 11 und 21 sind nur noch durch die übermäßigen Zahnbreiten zu vermuten. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 13d: Schneidezahnaufbau/Kompositaufbauten: Die Vorher-Nachher-Bilder zeigen, dass die Schneidekantenaufbauten der oberen vier Frontzähne das ästhetische Ergebnis deutlich verbessern. Die Geminationen der Zähne 11 und 21 sind nur noch durch die übermäßigen Zahnbreiten zu vermuten. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 14a: Endergebnis: Die Non-Extraktionstherapie ist erfolgreich durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt harmonisch ausgeformte Zahnbögen und eine positive Lachkurve. Die festsitzenden Langzeitretainer stabilisieren die Frontzähne. Eine leichte Mittellinienverschiebung verbleibt, da der beinahe 15-jährige Patient die MB-Apparatur schnellstmöglich entfernt haben wollte. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 14b: Endergebnis: Die Non-Extraktionstherapie ist erfolgreich durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt harmonisch ausgeformte Zahnbögen und eine positive Lachkurve. Die festsitzenden Langzeitretainer stabilisieren die Frontzähne. Eine leichte Mittellinienverschiebung verbleibt, da der beinahe 15-jährige Patient die MB-Apparatur schnellstmöglich entfernt haben wollte. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 14c: Endergebnis: Die Non-Extraktionstherapie ist erfolgreich durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt harmonisch ausgeformte Zahnbögen und eine positive Lachkurve. Die festsitzenden Langzeitretainer stabilisieren die Frontzähne. Eine leichte Mittellinienverschiebung verbleibt, da der beinahe 15-jährige Patient die MB-Apparatur schnellstmöglich entfernt haben wollte. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 14d: Endergebnis: Die Non-Extraktionstherapie ist erfolgreich durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt harmonisch ausgeformte Zahnbögen und eine positive Lachkurve. Die festsitzenden Langzeitretainer stabilisieren die Frontzähne. Eine leichte Mittellinienverschiebung verbleibt, da der beinahe 15-jährige Patient die MB-Apparatur schnellstmöglich entfernt haben wollte. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 14a–h: Endergebnis: Die Non-Extraktionstherapie ist erfolgreich durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt harmonisch ausgeformte Zahnbögen und eine positive Lachkurve. Die festsitzenden Langzeitretainer stabilisieren die Frontzähne. Eine leichte Mittellinienverschiebung verbleibt, da der beinahe 15-jährige Patient die MB-Apparatur schnellstmöglich entfernt haben wollte. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 14f: Endergebnis: Die Non-Extraktionstherapie ist erfolgreich durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt harmonisch ausgeformte Zahnbögen und eine positive Lachkurve. Die festsitzenden Langzeitretainer stabilisieren die Frontzähne. Eine leichte Mittellinienverschiebung verbleibt, da der beinahe 15-jährige Patient die MB-Apparatur schnellstmöglich entfernt haben wollte. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 14g: Endergebnis: Die Non-Extraktionstherapie ist erfolgreich durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt harmonisch ausgeformte Zahnbögen und eine positive Lachkurve. Die festsitzenden Langzeitretainer stabilisieren die Frontzähne. Eine leichte Mittellinienverschiebung verbleibt, da der beinahe 15-jährige Patient die MB-Apparatur schnellstmöglich entfernt haben wollte. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas

Abb. 14h: Endergebnis: Die Non-Extraktionstherapie ist erfolgreich durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt harmonisch ausgeformte Zahnbögen und eine positive Lachkurve. Die festsitzenden Langzeitretainer stabilisieren die Frontzähne. Eine leichte Mittellinienverschiebung verbleibt, da der beinahe 15-jährige Patient die MB-Apparatur schnellstmöglich entfernt haben wollte. © Dr. Claudia Obijou-Kohlhas