Oralchirurgie 09.09.2024

Einfluss von chronischer Sinusitis auf den Kiefer und Implantate

share

Der nachfolgende Beitrag beleuchtet die enge Zusammenarbeit zwischen Kieferchirurgie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde bei der Behandlung chronischer Sinusitis und deren Auswirkungen auf Kiefer und Implantate. Da beide Fachgebiete den Kiefer und die angrenzenden Nebenhöhlen betreffen, ist eine interdisziplinäre Herangehensweise für eine optimale Patientenversorgung unerlässlich.

Die überwiegenden Gemeinsamkeiten der knöchernen Strukturen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Mund-Gesichts- und Kieferchirurgie bestehen in den Kiefer- und angrenzenden Nebenhöhlen. Es gibt somit Schnittstellen in der Behandlung von Patienten, die weder Zahnarzt oder Kieferchirurg noch der HNO-Arzt alleine ausreichend behandeln können. Zum einen sind dies – vor allem einseitige – Beschwerden im Oberkiefer selbst oder in den Kieferhöhlen bis hin zu den Siebbeinzellen, die sich als permanente oder rezidivierende Schmerzen oder Entzündungen mit überwiegend dumpfen Schmerzen, meist einseitiger, putrider Sekretion und gegebenenfalls verstopfter Nase abbilden. Manchmal sind hier Beherdungen der Zähne ursächlich, in einigen Fällen aber handelt es sich um eine chronische Sinusitis, die sich aufgrund von Allergien oder anatomischen Veränderungen der Nase ergibt. In solchen Fällen gilt eine Zusammenarbeit der Fachdisziplinen als angebracht, um die bestmögliche Behandlung für die Patienten zu erzielen. In anderen Situationen können ebenfalls Kooperationen als notwendig erachtet werden.

Wenn Implantate nicht einheilen und permanent locker bleiben, kann eine chronische Affektion der Nebenhöhlen daran schuld sein. Die Nebenhöhlen werden im Laufe der Kindheit etwa ab dem zweiten Lebensjahr entwickelt und sind dann erst ab dem 20. bis 25. Lebensjahr vollständig ausgebildet und (meist) paarig angelegt. Neben den Kieferhöhlen, die natürlich in unmittelbarer Nähe zu den Oberkieferzähnen liegen, gibt es auch die Ethmoidzellen (Siebbein), die in vordere und hintere Zellen eingeteilt werden, die Stirnhöhlen und die Keilbeinhöhle, deren Hinterwand anatomisch dem Hirnstamm, der Arteria basilaris und einigen Hirnnerven äußerst nahe ist. Lateral der Keilbeinhöhle läuft außerdem die Arteria carotis interna, die hier mit dem Sinus cavernosus im Sulcus caroticus liegt. Kommt es im Laufe häufiger Infekte auch zur Beteiligung der Nebenhöhlen und bildet sich hier durch ständige Minderbelüftung oder auch durch eine Polyposis nasi eine chronische Sinusitis aus, kann es je nach Ausmaß zu mehr oder weniger Beeinträchtigung der Lebensqualität kommen. Einige Menschen aber haben trotz einer solchen chronischen Entzündung keinerlei Symptome. In der Regel ist dann eine Therapie, sei es medikamentös oder chirurgisch, nicht notwendig. Sollten aber ein Sinuslift oder bereits eine Implantatsetzung geplant sein, ist in einigen Fällen eine Sanierung der Entzündung bzw. manchmal auch eine präventive Eröffnung der Kieferhöhle indiziert, um einen späteren Implantatverlust zu verhindern.

Es gibt letztlich zwei Indikationen für den Zahnarzt/Kieferchirurgen, die Kiefer- bzw. auch sämtliche anderen Nebenhöhlen genauer abzuklären:

- Es handelt sich um chronische Probleme mit dem Oberkiefer, die Patienten geben Beschwerden im Kiefer und den Kieferhöhlen an, eine rein dentogene Ursache kann ausgeschlossen werden.

- Vor jedem Sinuslift bzw. vor jeder Implantation sollte die Kieferhöhle abgeklärt werden.

Symptomatik und Diagnostik

Wie aber sind die klassischen Symptome einer chronischen Sinusitis, wie kann ich diese diagnostizieren und wann sollte ich den Patienten zum HNO-Arzt schicken? Zunächst einmal möge eine dentogene Ursache der Nebenhöhlenbeschwerden ausgeschlossen sein. Hier kann es auch einmal nötig sein, ein CT des Oberkiefers und der Nebenhöhlen anzufertigen. Bestimmt ist nicht in jedem einzelnen Fall damit zu rechnen, mit absoluter Sicherheit die Ursache der Problematik abzugrenzen. Umso wichtiger ist hier ein gemeinsames Vorgehen, um ein potenziell kombiniertes Zusammenarbeiten und gegebenenfalls eine operative Sanierung schon im Vorfeld zu planen.

Wie sollen die Nebenhöhlen abgeklärt werden?

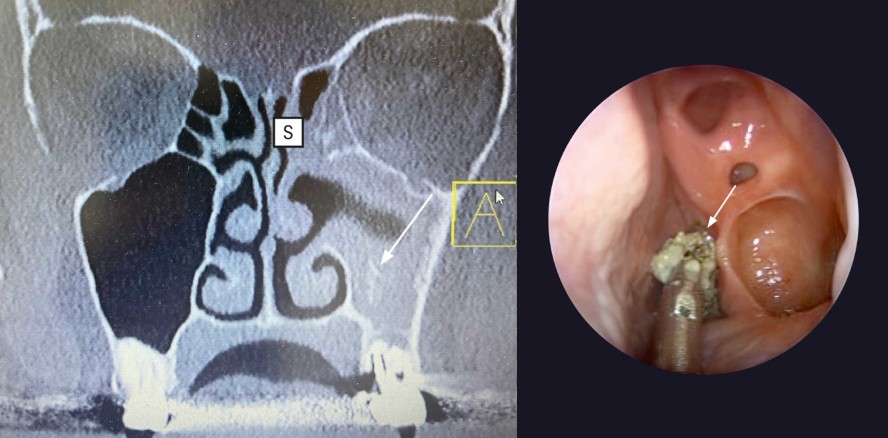

Nachdem ein OPG angefertigt und der Boden der Kieferhöhlen als vermeintlich verschattet identifiziert wurde, ist eine weitere Bildgebung unabdingbar. Ein reines DVT oder eine Computertomografie des Oberkiefers bringen leider nur bedingt einen Mehrwert an Information. Es muss nämlich für die korrekte Beurteilung des Eingangs der Nasennebenhöhlen – des sogenannten Infundibulums – auch ebendieses mitdargestellt sein. Dies erfolgt in der Regel durch ein Nasennebenhöhlen-CT in koronarer Schichtung und muss bis über die Schädelbasis gefahren werden. Hier können auch andere Strukturen wie das Ethmoid und die Schädelbasis beurteilt werden, da häufig aufgrund der chronischen Affektion der Kieferhöhlen eine Verschattung durch Polypen oder Rückstau an Sekret bis in die Siebbein- und Stirnhöhlenzellen erfolgt.

Im Falle einer Verschattung der Nebenhöhlen sollen diese therapiert werden, sofern sie Beschwerden verursachen oder aber ein Folgeeingriff wie ein Implantat geplant ist. Wenn die Problematik auf einen Zahn oder eine MAV (Mund-Antrum-Verbindung) zurückgeht, sollte die operative Sanierung gemeinsam durch Vertreter beider Disziplinen durchgeführt werden. Eine MAV müsste dann von der Kieferchirurgie verschlossen und im selben Eingriff vom HNO-Arzt die Nebenhöhlen eröffnet und die Kieferhöhle erweitert werden. Sollten Fremdkörper wie Zement oder dergleichen nach einer Wurzelbehandlung/spitzenresektion oder einem Sinuslift im CT ersichtlich sein, muss ebenso ein gemeinsamer operativer Eingriff zum Bergen des Materials und Eröffnen der Nebenhöhlen durchgeführt werden. Ein alleiniges Behandeln eines Teils der Disziplinen zieht eine hohe Wahrscheinlichkeit an Rezidiven nach sich – so würde eine Nebenhöhlenentzündung bei weiter bestehendem erkrankten Zahn oder MAV nicht vollständig und langfristig abklingen und eine MAV müsste wohl wiederholt verschlossen werden, weil sie bei chronisch entzündeten Nebenhöhlen immer wieder aufgeht.

Fallbeschreibung

Im April 2023 stellte sich eine 57-jährige Patientin mit folgender Vorgeschichte in der Ordination vor: Nach einer MAV die 1995 nach einer Zahnextraktion bestand und verschlossen wurde, trat 2014 eine zähe Sekretion aus der linken Nase auf. Es wurde 2015 eine FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) durchgeführt, die nur kurzfristig eine Besserung brachte. In den darauffolgenden Jahren wurde eine Wurzelspitzenresektion im linken Oberkiefer gemacht, auch hiernach traten die Beschwerden relativ rasch wieder auf. Im Februar 2023 wurde eine RE-FESS (neuerliche Nebenhöhlenoperation) terminiert und hier eine Pilzinfektion festgestellt. Nach dieser zweiten Kieferhöhlenoperation kam es zwei Tage postoperativ zu einer massiven Infektion und konsekutiv zu einer ausgeprägten Vernarbung. Dem hinzugezogenen Kieferchirurgen fiel ein Schatten (eine Fistel) bei 27 auf, es wurde eine Zahnextraktion durchgeführt und wiederum eine MAV verursacht, welche im März 2023 verschlossen wurde. Die massive Infektion ging zurück, die Verschattung der Kieferhöhle und der Siebbeinzellen links war im CT deutlich zu sehen (Abb. 1 und 2). Klinisch zeigte sich endoskopisch eine deutliche Vernarbung der mittleren Nasenmuschel mit der lateralen Nasenwand. Wir entschieden uns, abzuwarten, ob die Zahnextraktion eine Besserung der Symptomatik (eitrige Sekretion, ständig fauliger Geruch) erzielen würde. Ende Mai/Anfang Juni 2023 kam es erneut zu einer antibiotika-bedürftigen Nebenhöhleninfektion und aufgrund der ausgeprägten Belastung der Patientin wurde eine dritte Nebenhöhlensanierung mit Resektion/Fasionierung der mittleren Nasenmuschel, um die ausreichende Belüftung der Kieferhöhle langfristig zu gewähren und ein neuerliches Vernarben zu verhindern, für August 2023 geplant. Hier zeigte sich eine chronische Sinusitis und ein Aspergillom. Im Januar 2024 trat nach einem Schnupfen wieder eine linksseitige Sekretion mit üblem Geruch auf. Klinisch zeigte sich eine komplett reizlose Schleimhaut der Kieferhöhle (die sehr gut einsehbar war, ohne Vernarbung, Abb. 3) mit einer großen Kruste, die den klinischen Verdacht einer Pilzbesiedelung nach sich zog, welche sich dann auch im Abstrich als solche herausstellte.

Über drei Wochen durchgeführte Spülungen mit Essigwasser und die orale Einnahme von Itraconazol über 14 Tage konnten eine Besserung zeigen. Reste des Pilzes waren aber immer noch in der Kieferhöhle zu sehen, wenngleich diese bereits weniger Beschwerden verursachten. Die Patientin wünschte aber eine komplette Sanierung der Kieferhöhle, welche in einer kurzen Narkose im April 2024 (Abb. 4 und 5) mit nachfolgenden Jod-Nasenspülungen intraoperativ, um letzte Residuen zu vermeiden, praktiziert werden konnte. Bisher fühlt sich die Patientin fit und hat keinerlei Beschwerden. Dieser Fall zeigt, dass die dentogene Sinusitis und die ständigen Nebenhöhleninfektionen zusammenhingen. Erschwerend hinzu kamen die Pilzinfektionen, die durch die ständigen topischen Corticoide, die die Patientin erhielt, in Kombination mit den Antibiotika zu dem Aspergillom führten. Ohne die Kombination der Eingriffe (Zahnextraktion, MAV-Verschluss, FESS) wäre eine vernünftige Behandlung der Patientin nicht möglich gewesen.

Fazit und Diskussion

Um zu vermeiden, dass Patienten lange leiden müssen, weil ihre Beschwerden von zwei Fachdisziplinen abhängen, wäre eine enge Kooperation von Zahnarzt/Kieferchirurg und HNO-Arzt wünschenswert. Gerade bei längerfristigen Problemen mit den Zähnen und/oder Kieferhöhlen liegt der Verdacht auf einen Zusammenhang der Probleme nahe. Dann ist es sinnvoll, den Patienten zu einem Kollegen der jeweils anderen Disziplin zu schicken, um ein etwaig gemeinsames Vorgehen abzuklären. Mit einer CT-Untersuchung der Nasennebenhöhlen bis zur Schädelbasis kann man in der Regel die Notwendigkeit einer Operation abschätzen.

Dieser Beitrag ist im OJ Oralchirurgie Journal erschienen.