Oralchirurgie 22.02.2024

3D-Oberkieferrekonstruktion mit modifizierter Technik

share

In der Folge von Zahnverlust kommt es im Bereich des Alveolarfortsatzes zu resorptiven Umbauprozessen, die in aller Regel mit einem mehr oder weniger stark ausgeprägten Volumenverlust des ortsständigen Knochens einhergehen. Die dreidimensionale Kieferaugmentation stellt als präimplantologische Maßnahme eine chirurgische und biologische Herausforderung dar. Je nach Ausprägung des Defekts oder der Atrophie bieten sich unterschiedliche Techniken der Knochenaugmentation an.

Konventionelle Blockaugmentationen bedingen eine erhöhte Komorbidität für den Patienten bei fraglicher Revaskularisierung des Blocks und möglichem Verlust eines Teils des Volumens. Eine weitere Stabilisierungstechnik ist die von Prof. Dr. Khoury beschriebene Schalentechnik. Diese Technik ist zwar weniger invasiv als die Entnahme eines Knochenblocks, setzt aber trotzdem die Entnahme von patienteneigenem Knochen voraus und stellt deshalb ebenfalls eine Belastung für den Patienten dar. Ein klinisch gut dokumentiertes Verfahren ist die Anwendung von flexiblen Titangittern. Dabei wird der Defekt mit partikulärem Knochenersatzmaterial gefüllt und durch das Titangitter stabilisiert, das konturiert und an die Defektmorphologie angepasst werden kann. Bei komplexen Defekten ist es eine techniksensitive Methode. Obwohl viele Fallberichte erfolgreiche Augmentationen mithilfe der flexiblen Titangitter erreichen konnten, zeigt sie eine hohe Dehiszenzrate von bis zu 80 Prozent. Im folgenden Fallbericht wird beschrieben, wie man im stark atrophen Oberkiefeseitenzahnbereich mit dem synthetischen Knochenaufbaumaterial DentOss b-TCP (Demedi-Dent), dem Titangitter BISS Cage (SDS), zwei Kollagenmembranen (Bioteck), PRF-Blutkonzentraten und einer PTFE-Membran (MediPac) einen Kieferkamm wieder rekonstruieren kann. Die Technik und die Eigenschaften des Materials führten zu einer ausgeprägten Knochenregeneration, was eine Implantation nach einer 3,5-monatigen Heilungsphase ermöglichte.

Fallbericht

Es wird im Folgenden die Behandlung eines 73-jährigen Patienten beschrieben, der im Oberkiefer im 2. Quadranten eine Implantatversorgung wünschte. Klinisch wies der Zahn 23 eine starke Osteolyse auf, 24 und 25 waren stark gelockert. In Regio 26 und 27 hatten wir eine extrem atrophische Situation. Die Restknochenhöhe lag bei 3,3 bis 3,5 mm. Der Zahn 28 wies eine Lockerung von III + auf. Der Kieferkamm sollte nach der Methode von Prof. Dr. Dr. Dr. Ghanaati und Dr. Volz aufgebaut werden.

Beratung und Planung

Nach gründlicher klinischer und radiologischer Untersuchung mit Teil-OPG und DVT-Ausschnitt (Abb. 1 und 2) hat man sich zu einer verzögerten Implantation mit vorausgehender 3D-Rekonstruktion entschieden. Es sollten nach der Rekonstruktion fünf Keramikimplantate gesetzt werden. Im OK sollen die Zähne 23, 24, 25 und 28 (Abb. 3) entfernt und gleichzeitig der Kieferkamm Regio 23–28 mit DentOss b-TCP grob (0,5 bis 1 mm) aufgebaut werden. Die Regio 23, 24 sollte im Sinne der offenen Wundheilung augmentiert werden. Eine provisorische Versorgung sollte nach Implantation mit einem LZP erfolgen. Die präoperative Abdeckung erfolgte mit Clindamycin 600 mg alle acht Stunden zwei Tage vor dem Eingriff und bis zu fünf Tage danach und Ibuprofen bei Bedarf. Die postoperativen Verhaltensregeln wurden erklärt.

OP am 6. Dezember 2022

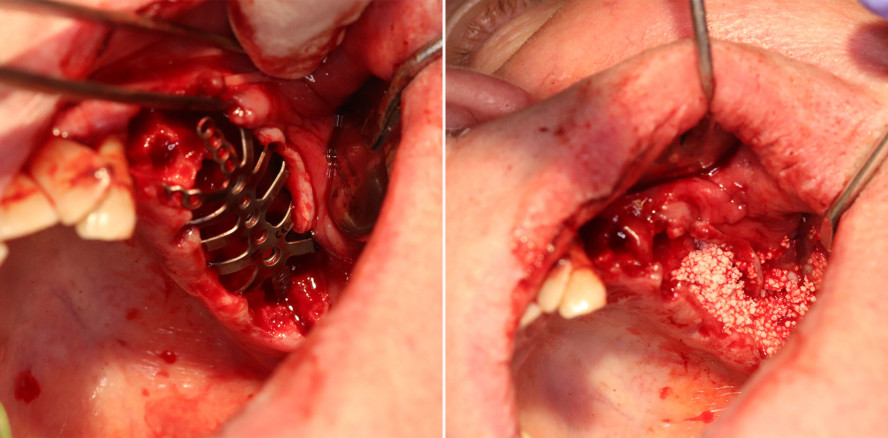

Nach erfolgter Blutabnahme wurden die A-PRF-Membranen erstellt (Abb. 4), die Kollagenmembranen in das Exsudat eingelegt (Abb. 5) und die 6 g Augmentationsmaterial DentOss b-TCP 0,5 bis 1,0 mm mit dem Exsudat befeuchtet (Abb. 6). Das Biologisieren der Materialien unterstützt die weitere Wundheilung/Einheilung, daher ist es wichtig, dass diese steril abgedeckt bis zum Einsatz im Exsudat verbleiben. Es wurden ein Kieferkammschnitt von 22–28 und die Extraktion der Zähne 23–25 (Abb. 7) und 28 (Abb. 8) mit anschließender gründlicher Kürettage und Auffrischung des Restknochens durchgeführt. Die erste Modifikation der Technik nach Prof. Ghanaati ist das Brushing/Dehnen des Weichgewebes, d. h. keine Periostschlitzung, um eine Einschränkung der Durchblutung/Blutversorgung im OP-Gebiet zu vermeiden. Das BISS Cage/Titangitter wurde der Situation in Regio 25–28 durch Kürzen und Biegen der Arme angepasst (Abb. 9). Der Defekt wurde mit der vorbereiteten Mischung aus DentOss b-TCP und Exsudat voraugmentiert und das Material auf dem Knochen aufgelagert (Abb. 10). Das BISS Cage wurde mit einer innen liegenden Kollagenmembran und DentOss beschichtet (Abb. 11), auf dem Kieferkamm aufgebracht (Abb. 12) und mit drei Schrauben fixiert (Abb. 13). Über dem Cage wurde außen die zweite Kollagenmembran aufgelegt und darüber vier A-PRF-Membranen als Deckschicht angebracht (Abb. 14a). Die zweite Modifikation der Technik besteht darin, dass der Aufbau (BISS Cage, Kollagenmembran und A-PRF-Membranen) mit Nähten fixiert und das gedehnte Gewebe adaptiert wird (Sabapol 4/0; Abb. 14b). Darüber kam zum Schutz eine PTFE-Membran (Abb. 15a), die mit einer fortlaufenden Naht (Sabapol 4/0) fixiert wurde (Abb. 15b). Der Bereich Regio 23–24 wurde mit einer A-PRF-Membran gedeckt und mit Nähten stabilisiert (Abb. 16).

Kontrolle post OP

Es erfolgten eine klinische und radiologische Kontrolle zwei Tage post OP am 8. Dezember (Abb. 17) mit Teil-OPG (Abb. 18) sowie eine Kontrolle am 14. Dezember (Abb. 19) und am 18. Dezember (Abb. 20) mit Entfernung der PTFE-Membran (Abb. 21). Eine letzte Kontrolle erfolgte einen Tag nach Entfernung der PTFE-Membran am 19. Dezember (Abb. 22).

Entfernung des BISS Cage nach vier Wochen

Am 3. Januar 2023 erfolgte die Entfernung des BISS Cage (Abb. 23) und der drei Schrauben (Abb. 24). Die Situation ohne BISS Cage und einen Tag danach ist in den Abbildungen 25 und 26a zu sehen. Am 6. Januar 2023 wurde die OPG-Kontrolle (Abb. 26b) durchgeführt.

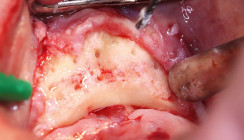

Implantation am 21. März 2023

Dreieinhalb Monate (Abb. 27) nach Augmentation erfolgte die Implantation der Keramikimplantate. Durch diese Augmentationstechnik haben wir 7 bis 8 mm vertikal und horizontal an Knochenvolumen dazugewonnen, sodass wir eine Gesamt-Knochenhöhe von 11 mm für die Implantation zur Verfügung hatten (Abb. 28a und b). Es wurden in Regio 23, 24 zwei Implantate 4,6 x 14 mm, in Regio 25, 27 zwei Implantate 5,4 x 11 mm und in Regio 26 ein Implantat 4,6 x 1 mm (SDS 2.2) gesetzt. Wir erreichten im neu gebildeten Knochen nach dreieinhalb Monaten eine optimale Primärstabilität von 35 bis 45 Ncm (Abb. 29–31). Es erfolgte eine Röntgenkontrolle nach Implantation (Abb. 33) sowie Kontrolle der Wundheilung eine Woche nach Implantation (Abb. 34) und nach drei Wochen (Abb. 35).

Extraktion von 22 mit Sofortimplantation und Präparation

Die Situation siebeneinhalb Wochen nach Implantation am 16. Mai 2023 ist in Abbildung 36 zu sehen. Zwischenzeitlich hatte sich die Ehefrau gemeldet und die nicht orthograde Zahnstellung des mittlerweile auffallenden 22 bemängelt (Abb. 37). Es erfolgte bei der Präparation die Extraktion des 22 (Abb. 38) und eine Sofortimplantation (Abb. 39) mit einem 4,6 x 17 mm-Implantat (SDS 1.2). Erneut wurden eine klinische Kontrolle (Abb. 40) sowie eine Röntgenkontrolle nach Implantation (Abb. 41) durchgeführt. Nach Präparation und Scan (Abb. 42) wurde am 25. Mai für einen Monat ein LZP eingegliedert (Abb. 43). Die endgültige Versorgung erfolgte am 28. Juli und die klinische Kontrolle am 9. November 2023, ca. ein Jahr nach Augmentation (Abb. 44 und 45).

Fazit

Die Anwendung eines Titangitters eröffnet neue Wege für klinisch relevante Versorgungsalternativen. Die Komplikationen des Titangitters, vor allem seiner Exposition, sind mit der Anwendung von A-PRF- und zusätzlichen Membranen gut beherrschbar. Zu den ersten beiden Modifikationen der Technik (das Dehnen des Weichgewebes und Nahtadaptation) kommt die dritte und entscheidende Modifikation – das Material und seine Eigenschaften. Es wirkt bakteriostatisch und führt zu einer ausgeprägten Knochenregeneration. DentOss b-TCP ist radiopak, d. h. bis zum vollständigen Umbau, der in Abhängigkeit von der Patientenkonstitution/Physiologie, der Größe des Defektes und der verwendeten Granulat-größe (grob oder fein), bis zu mehreren Monaten dauern kann, ist es noch im Röntgenbild sichtbar. Klinisch und histologisch ist im Augmentationsbereich vitaler Knochen zu finden. Dieses Material unterscheidet sich von den schon bekannten b-TCP durch die erreichte Modifikation über Degradation und pH- Wirkung. Es folgt eine optimale Partikelgröße, Porosität, Oberflächenladung, Ionenfreisetzung und eine hervorragende Benetzbarkeit, die auch in Sockets als offene Einheilung ihre Anwendung findet. Wie anhand des präsentierten Falls gezeigt, erlaubt die Anwendung des Titangitters in Kombination mit den geeigneten Biomaterialien eine Regeneration komplexer Defekte, ohne die Anwendung von autologem Knochen. Trotz Exposition des Titangitters findet das Weichgewebe sei-nen Weg unterhalb des Gitters und führt zum Wundverschluss sowie zu einer erfolgreichen Knochenregeneration. Deshalb wird die hier präsentierte Technik des biomaterialbasierten Weichgewebsmanagements als eine relevante relativ minimalinvasive Alternative zur herkömmlichen Lappenplastik vorgestellt. Die modifizierte Technik und die Eigenschaften des Materials führten zu einer ausgeprägten Knochenregeneration, was eine Implantation nach einer 3,5-monatigen Heilungsphase ermöglichte. Dieses Verfahren hat sich bei allen so durchgeführten Oberkiefer- und Unterkieferaugmentationen als erfolgreich bewährt.

Dieser Beitrag ist im OJ Oralchirurgie Journal erschienen.