Oralchirurgie 13.02.2024

Warum Frauen und Männer unterschiedliche Therapien brauchen

share

Männer und Frauen erkranken unterschiedlich. Wenn wir in die Statistiken der Praktiker schauen, sehen wir, dass sich die häufigsten Erkrankungen bei Frauen und Männern unterscheiden und ebenso die Todesursachen. Und manchmal manifestieren sich sogar die gleichen Erkrankungen bei Frauen und Männern mit unterschiedlichen Symptomen. Diese Unterschiede sind das Thema der Gendermedizin.1

Gendermedizin ist ein Bereich der Medizin, der sich mit dem Einfluss von Geschlecht auf Gesundheit und Krankheit befasst und dabei biologisches und soziokulturelles Geschlecht berücksichtigt und Menschen mit allen Geschlechteridentitäten integriert. Die Ansätze zu einer geschlechtersensiblen Medizin sind ab 1990 aus der Frauengesundheitsbewegung in den USA entstanden. Ab 2000 kam es zu einer vermehrten Berücksichtigung der soziokulturellen Dimension Gender. Gendermedizin wurde nun parallel in Europa, den USA und Kanada weiterentwickelt.Gendermedizin berücksichtigt erst einmal das biologische Geschlecht. Es wird häufig als Sex bezeichnet und kommt dadurch zustande, dass jede einzelne Zelle zwei unterschiedliche Geschlechtschromosomen besitzt und auch ihre Genprodukte exprimiert. Diese unterschiedlichen Geschlechtschromosomen steuern die Synthese der Sexualhormone. Auch in den Sexualhormonen unterscheiden sich Frauen und Männer erheblich. Östrogene und Androgene haben grundlegend andere Wirkungen auf Wachstum, auf die Gefäße und auch auf das Verhalten. Östrogene induzieren eher ein fürsorgliches Verhalten, Androgene eher Aggression.

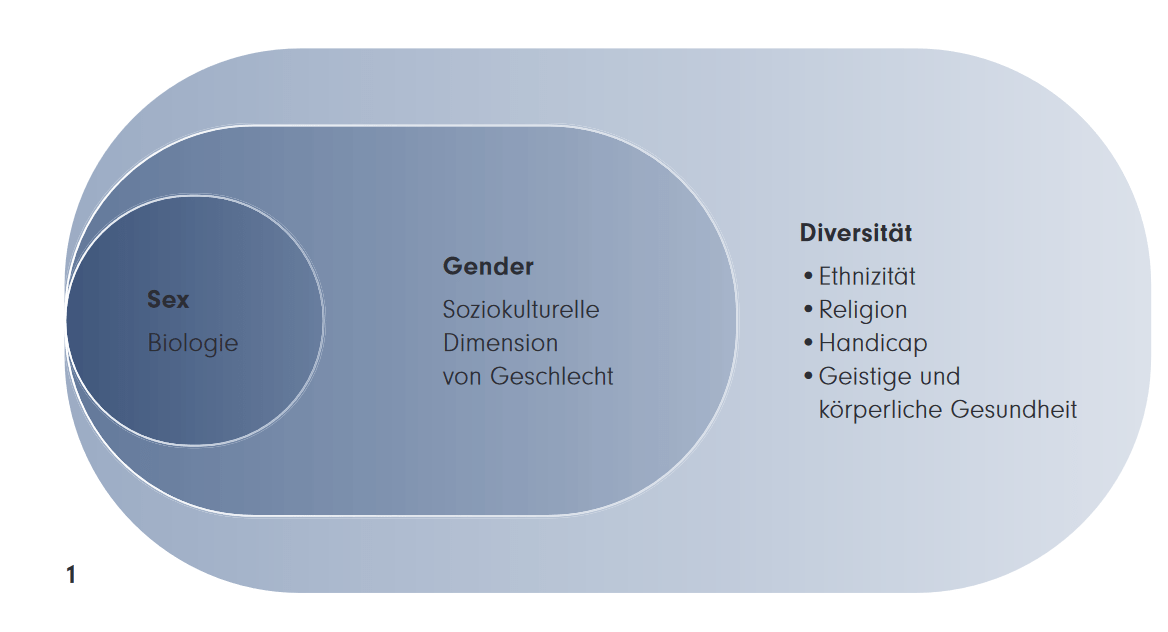

Neben den Unterschieden zwischen Frauen und Männern im biologischen Sex existieren Unterschiede, die in der Interaktion mit der Gesellschaft entstehen und die die soziokulturelle Dimension von Geschlecht beschreiben. Sie werden in ihrer Gesamtheit als Gender zusammengefasst. Sie sind Bestandteil der Diversität (Abb. 1).

Unter Diversität verstehen wir eine Reihe von Merkmalen wie Ethnizität, Religion, Handicap, geistige und körperliche Gesundheit, die ein Individuum biologisch und soziokulturell charakterisieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Dimensionen der Diversität mit Sex und Gender interagieren. Dies wird als Intersektionalität bezeichnet. Ein Beispiel dafür ist, dass Frauen mit Migrationshintergrund und schlechtem sozioökonomischen Status häufig eine schlechte Gesundheitsversorgung haben.

Abb. 1: Beziehungen zwischen dem biologischen Geschlecht, Sex, der soziokulturellen Dimension von Geschlecht, Gender und der Diversität. Diversität umfasst sowohl Gender als auch Sex und Gender beinhaltet auch das biologische Geschlecht Sex.

Sex und Gender

Um Sex und Gender zu verstehen, nähern wir uns von der biologischen Seite. Jede einzelne Zelle im Körper, jede Herz-, Leber- oder Muskelzelle, besitzt zwei unterschiedliche Geschlechtschromosomen, ein größeres X-Chromosom, das etwa 1.500 Gene trägt, und ein kleineres Y-Chromosom. Sie haben sich im Laufe der Evolution aus homologen Chromosomen entwickelt. Dabei kam es bei Säugern zu einem starken Verlust der Gene auf dem männlichen Y-Chromosom und zum Erwerb der geschlechtsbestimmenden Region SRY. Weiter entwickelte die Natur eine Gendosis-Kompensation: In allen weiblichen Zellen (XX) wird eines der beiden X-Chromosome nach dem Zufallsprinzip inaktiviert. Jedoch: ca. 15 bis 20 Prozent der Gene auf dem inaktiven X-Chromosom der Frauen entgehen der Inaktivierung. Dies bedeutet einen biologischen Vorteil für die Frauen, da sie wichtige Gene in zweifacher Ausführung tragen. Das aktive X-Chromosom stammt bei Frauen entweder von der Mutter oder vom Vater, sodass Frauen hier genetisches Material von beiden Elternteilen haben (Mosaikstruktur), ein weiterer Vorteil. Genvarianten auf dem X- oder Y-Chromosom wurden in den frühen Genom-Analysen häufig nicht berücksichtigt und man hielt das Chromosom für irrelevant für viele Erkrankungen. Erst jetzt wer-den viele X-chromosomale Varianten nachgewiesen, die mit Krankheitsphänotypen einhergehen.

Die Geschlechtsentwicklung

Die Entwicklung des Geschlechtes wird zu Beginn der Embryonalentwicklung, wenn Ei- und Samenzelle verschmelzen und die ersten Zellteilungen stattfinden, von der zufälligen Zusammenstellung der Geschlechtschromosomen bestimmt. Hat der sich entwickelnde Embryo zwei X-Chromosomen, entwickelt sich ein weibliches Wesen, hat er ein X- und ein Y-Chromosom, so entwickelt sich ein männliches Wesen. Natürlich sind hier bei der Verteilung der Chromosomen von Eizelle und Spermium auf die Tochterzellen und im Laufe der ersten Zellteilungen Variationen möglich. So können Lebewesen entstehen, bei denen es zur Verdopplung oder zum Fehlen einzelner Geschlechtschromosomen kommt. Diese tragen dann z. B. die Genotypen X0, XXX, XXY oder XYY und die resultierenden Phänotypen werden als Turner, Triple X oder Klinefelter-Syndrom bezeichnet. Die Individuen mit diesen Genotypen haben häufig charakteristische Merkmale, z. B. Klein- oder Großwüchsigkeit, Neigung zu Schilddrüsenerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

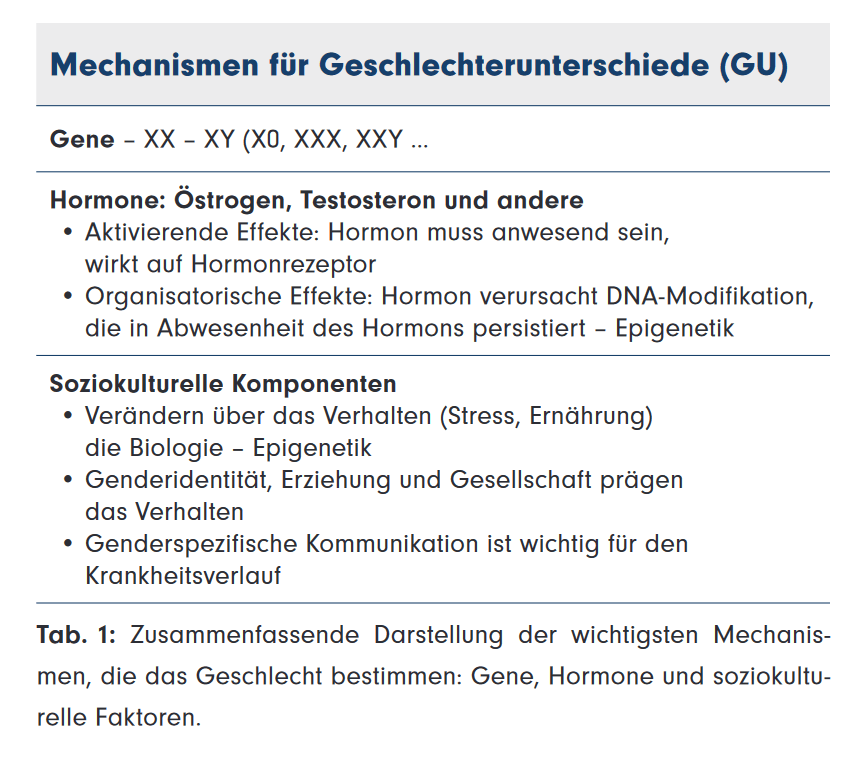

Tab. 1: Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Mechanismen, die das Geschlecht bestimmen: Gene, Hormone und soziokulturelle Faktoren.

Eine besondere Genregion auf dem Y-Chromosom, SRY, wird schon im Embryo aktiv und induziert die Bildung der Hoden. Diese produzieren ebenfalls bereits im Embryo männliche Geschlechtshormone und induzieren in allen Zellen einen männlichen Phänotyp. Dabei verändern sie zum Teil die Verpackung der DNA so, dass ihre Spuren lebenslang erhalten bleiben. Unter anderem tragen sie auch zur Entwicklung der Geschlechteridentität im Gehirn bei. Umwelteinflüsse oder noch unbekannte biochemische Ereignisse können dazu führen, dass die Prägung im Hirn nicht identisch mit dem biologischen Geschlecht der Organe ist. Die betroffenen Menschen identifizieren sich dann mit einem anderen als mit ihrem biologischen Geschlecht.

Die Geschlechtshormone, insbesondere die männlichen Geschlechtshormone, werden zwar bereits im Embryo synthetisiert, aber ihre Synthese erfolgt hauptsächlich erst nach der Pubertät. Die Synthesewege weiblicher und männlicher Geschlechtshormone sind eng miteinander vernetzt. So wird zum Beispiel Testosteron zu Östrogen metabolisiert. Ein wichtiges Enzym, das dies veranlasst, ist die Aromatase, die im Fettgewebe sitzt. Alte Männer haben oft höhere Östrogenspiegel als alte Frauen. Geschlechtshormone können alle Organe des Körpers beeinflussen, denn nahezu alle Körperzellen tragen Empfänger, sogenannte Rezeptoren für Sexualhormone.

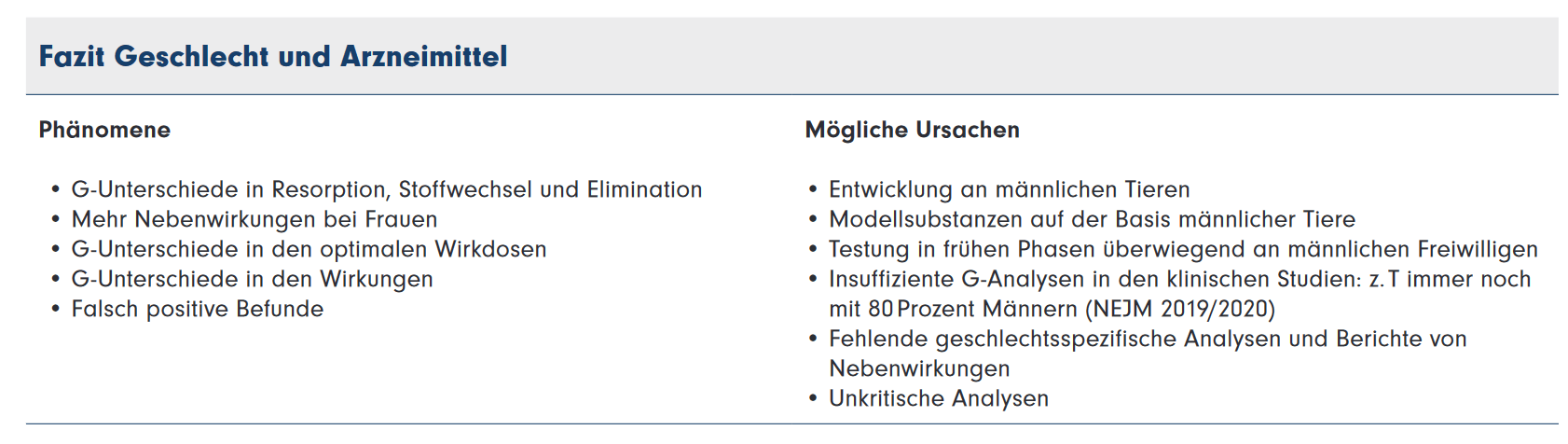

Tab. 2: Zusammenfassung der wichtigsten Geschlechter(G)-unterschiede bei Arzneimittelwirkungen und in der Arzneimittelentwicklung und -versorgung.

Gender

Neben dem biologischen Geschlecht Sex spielt die soziokulturelle Dimension Gender eine Rolle bei der Geschlechtsbestimmung. Als Gender oder soziokulturelles Geschlecht werden Merkmale zusammengefasst, die eine Person in Gesellschaft und Kultur unabhängig von ihrem rein biologischen Geschlecht (Englisch sex) beschreiben.

Gender ist eine multidimensionale Kategorie; zu den wichtigsten Dimensionen gehören Rollenverhalten, Normen, Identität, soziale Beziehungen, Hierarchien. Eine schweizerisch-kanadische Arbeitsgruppe hat aus 50 Variablen, die Männer und Frauen in der Gesellschaft charakterisieren, einen Gender-Score entwickelt, der im Kern sieben Variablen enthält, die Männer und Frauen in unserer Gesellschaft charakterisieren.2 Nutzten sie diesen Score, um Patienten nach Herzinfarkt zu charakterisieren, so sah man, dass er tatsächlich prädiktiven Wert für das Auftreten von Reinfarkt nach einem ersten Infarkt hat: Menschen mit einem maskulinen Gender-Score entwickelten im ersten Jahr nach Herzinfarkt weniger Reinfarkte als solche mit einem femininen Gender-Score, während das biologische Geschlecht, männlich oder weiblich, keine signifikante Rolle spielte.3

Als Beispiel für die Rolle von Gender in der Medizin mag die Rolle des Arztgeschlechtes auf den Verlauf von Erkrankungen dienen: In einer großen amerikanischen Studie wurde gezeigt, dass Herzinfarkt-Patientinnen, die von männlichen Ärzten behandelt wurden, einen deutlich schlechteren Verlauf hatten als männliche Herzinfarkt-Patienten, die von den gleichen Ärzten behandelt wurden. Bei den Patientinnen und Patienten, die von weiblichen Ärzten behandelt worden waren, trat dieser Unterschied nicht auf.4 Tabelle 1 fasst die grundlegenden Mechanismen, die das Geschlecht bestimmen, zusammen.

Intersexualität und Genderdysphorie

Für das Verständnis der aktuellen Diskussion in der Gendermedizin sind die Begriffe Intersexualität und Genderdysphorie wichtig. Intersexualität bedeutet, dass das biologische Geschlecht aufgrund einer uneindeutigen Ausprägung der äußeren Genitalien nicht eindeutig kategorisiert werden kann. Ursachen sind genetische Abweichungen, Enzymdefekte bei der Synthese der Geschlechtshormone, Diskrepanzen zwischen Genen und Hormonen. Die Häufigkeit wird auf bis zu 0,2 Prozent der Bevölkerung geschätzt.

Unter Genderinkongruenz oder Genderdysphorie versteht man, dass die subjektiv existierende Genderidentität nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt.

Beispiele für Geschlechterunterschiede bei Risikofaktoren und in der Prävention

Bereits in der Pubertät zeigen sich Geschlechterunterschiede im Blutdruck. Vor dem Beginn der Pubertät haben Mädchen und Jungen etwa die gleichen Blutdruckwerte. Im jüngereren Erwachsenenalter haben die Männer die höheren Blutdruckwerte. Ab dem dritten Lebensjahrzehnt und insbesondere nach der Menopause steigt der Blutdruck bei Frauen stärker an, sodass die älteren Frauen höhere Blutdruckwerte haben als die Männer. Im sehr hohen Lebensalter fallen dann die Blutdruckwerte wieder ab.5 Das relative Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) steigt bei Frauen bei bereits niedrigeren Blutdruckwerten an als bei Männern.6

Blutfettwerte und die Häufigkeit von Diabetes steigen im Alter bei beiden Geschlechtern stark an. Bei Frauen wird häufig das Risiko eines Anstieges der Blutfettwerte unterschätzt und sie werden zu wenig mit Lipidsenkern behandelt.7 Sie selbst und anscheinend auch ihre Hausärzte unterschätzen deutlich ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.8

Beispiele für Geschlechterunterschiede bei HKE

Das klinische Bild des Herzinfarktes wird immer noch von der männlich dominierten Welt in den Lehrbüchern geprägt. Das klassische Beschwerdebild der Männer dominiert die Köpfe. Die Erkenntnis, dass Frauen häufig andere Symptome haben, hat sich erst in den letzten Jahren durchgesetzt. Das Problem ist, dass sich die Mechanismen der Coronarerkrankungen bei Frauen und Männern unterscheiden. Während Männer in relativ jungem Alter, so ab 60 Jahren, bereits häufig eine signifikante Arteriosklerose ihrer Herzkranzgefäße aufweisen, tritt dieses Phänomen bei Frauen circa zehn Jahre später auf. Dagegen haben Frauen schon im jüngeren Alter häufig eine nicht obstruktive Erkrankung ihrer Herzkranzgefäße, die sich mit Funktionsstörung, unzureichender Vasodilatation bei Belastung, Verkrampfungen und Spasmen manifestiert. Es ist klar, dass unterschiedliche Pathophysiologie auch zu unterschiedlichen Symptomen führt und eigentlich auch unterschiedliche therapeutische Ansätze erfordern würde. Dass diese immer noch fehlen, ist möglicherweise ein Grund dafür, dass die Infarktsterblichkeit bei Frauen immer noch häufig höher ist als bei Männern. Die höhere Sterblichkeit muss allerdings nicht nur auf biologischen Unterschieden beruhen. Es könnte auch sein, dass das fehlende Bewusstsein der Frauen, was sie immer noch im Schnitt eine halbe Stunde später in die Notaufnahme bringt als Männer, mit ein wesentlicher Grund dafür ist, dass sie häufiger an ihren Infarkten sterben.9

Geschlechterunterschiede bei unterschiedlichen Erkrankungen

Geschlechterunterschiede treten bei zahlreichen Erkrankungen auf. Insbesondere bei den psychischen Erkrankungen unterscheiden sich die Krankheitshäufigkeiten und -auslöser bei Frauen und Männern häufig. Stress und Depressionen sind bevorzugte Krankheitsmanifestation bei Frauen, ebenso Angsterkrankungen, versuchter Suizid, Essstörungen, posttraumatische Belastungsstörung. Bei Männern dominieren antisoziale Persönlichkeitsstörung, Sucht, vollendeter Suizid.

Geschlechterunterschiede finden sich bei vielen endokrinen Erkrankungen. So leiden Frauen viel mehr unter Schilddrüsenerkrankungen als Männer und sehr viel häufiger unter Osteoporose. Auch bei Autoimmunerkrankungen sind Frauen häufiger betroffen, und zum Teil unterscheiden sich die Erkrankungen auch in ihren Manifestationen bei Frauen und Männern, was häufig zu Diagnosefehlern führt. So wurde die axiale Spondylarthrose, der sogenannte Morbus Bechterew, früher viel häufiger bei Männern als bei Frauen diagnostiziert, während er nach neueren Erkenntnissen bei beiden Geschlechtern ähnlich häufig ist, wobei er bei Frauen später zu der ausgeprägten Versteifung und der charakteristischen Kyphose führt.10

An onkologischen Erkrankungen leiden dagegen häufiger Männer. Mehr Krebserkrankungen werden bei Männern diagnostiziert und in der Regel ist das Überleben bei Männern schlechter. Mögliche Ursachen dafür sind die Lokalisation einiger Tumorsupressorgene auf dem X-Chromosom und zwar in den Bereichen, die der X-Inaktivierung entgehen, und die Lokalisation von Risikogenen für Krebs auf dem Y-Chromosom.

Therapie

Auch die Therapie ist bei Frauen und Männern nicht gleich. Nach einer aktuellen Schweizer Studie werden Frauen später und seltener auf Intensivstation aufgenommen als Männer, sie müssen schwerer krank sein, um die gleiche intensivmedizinische Therapie zu erhalten.11 Bei chirurgischen Eingriffen scheint, dass Frauen, die von männlichen Ärzten operiert werden, schlechtere Ergebnisse haben als Männer, die von den gleichen Ärzten operiert wurden. Bei den Patientinnen und Patienten der Chirurginnen fand sich dieser Unterschied nicht.12 Und männliche Ärzte behandeln Frauen weniger leitliniengerecht als Männer.

Bei der Arzneimittelentwicklung wird häufig nicht berücksichtigt, dass sich Frauen und Männer in ihrer Körperzusammensetzung unterscheiden, Frauen einen höheren Körperfettgehalt haben und daher fettlösliche Medikamente bei ihnen eher akkumulieren. Unterschiedliche Resorption im Magen-Darm-Trakt, geschlechtsspezifische Aktivierung von Arzneimitteln in der Leber und Ausscheidung in der Niere werden oft ebenfalls nicht berücksichtigt. Es resultieren zum Teil erhebliche Unterschiede in der Wirksamkeit, in der optimalen Dosis und in der Nebenwirkung wichtiger Medikamente. Wieder sind die Herz-Kreislauf-Medikamente am besten untersucht. In der Folge finden sich weltweit mehr Arzneimittel-Nebenwirkungen bei Frauen als bei Männern13 (Tab. 2).

Schlussfolgerung

Es gibt im medizinischen Alltag zahlreiche Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die eine Rolle spielen. Ihre Mechanismen haben wir zum Teil verstanden. Die detaillierte Beschreibung und die Integration in die medizinische Praxis stehen noch aus. Letztlich würde diese längst überfällige Maßnahme zu einer erheblichen Verbesserung der Qualität in der Medizin führen.

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im OJ Oralchirurgie Journal erschienen.