Parodontologie 21.02.2011

Biochips in der Parodontitisdiagnostik

Die Zahl der sequenzierten bakteriellen Genome wächst unglaublich rasant. Für die Parodontitisdiagnostik eröffnen sich damit neue Möglichkeiten. Der ParoCheck nutzt die Entwicklungen in der Molekularbiologie und weist Markerorganismen der Parodontitis über einen Biochip nach.

Entzündungen des Zahnfleischs und des Zahnhalteapparats gehören zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Vor allem Erwachsene sind davon betroffen. Die Dritte Deutsche Mundgesundheitsstudie stellte fest: ein Drittel der 35- bis 44-Jährigen in den neuen Bundesländern und zehn Prozent der Altersgruppe in den alten Bundesländern leiden an Erkrankungen des Parodonts. Bei den 65- bis 74-Jährigen erhöhen sich die Sätze jeweils auf 41 und 21 Prozent. Die Prävalenz ist weiter steigend.

An der Entstehung der Entzündungen sind bakterielle Plaque beteiligt. Im Plaque sind die Bakterien als Biofilm organisiert: Sie scheiden polymere Stoffe aus, die zusammen mit Wasser eine schleimartige Matrix bilden. Die Matrix bietet den Bakterien Schutz vor pH- und Temperatur-Schwankungen, Bakteriziden, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung und Hunger. Im Biofilm bauen die Bakterien Wechselbeziehungen untereinander auf; einige Bakterien reduzieren ihren Stoffwechsel oder gehen in ein Ruhestadium über. Dadurch sind sie gegen Antibiotika immun, die in den Stoffwechsel der Bakterien eingreifen. Selbst bei großflächigem Bakteriensterben überleben vereinzelt „Persister“, die durch die vorhandenen Nährstoffe ideale Bedingungen für eine erneute Vermehrung finden. Die Bakterien in einer parodontalen Plaque leben zwar selbst unter idealen Bedingungen, sie zerstören jedoch das Gewebe ringsum – durch Toxine, Kol-lagenasen, Proteasen oder über Stoffwechselprodukte wie Ammoniak, Schwefel-wasserstoff und Indol. Neben der direkten Schädigung können die Bakterien oder ihre Produkte auch Entzündungsreaktionen auslösen. In dem Versuch, die Bakterien zu beseitigen, zerstört das Immunsystem dann körpereigenes Gewebe.

Etwa 500 verschiedene Bakterienarten, Hefen, Mykoplasmen und Viren besiedeln die Mundhöhle. Nur wenige davon sind Parodontitiserreger. Zu ihnen zählen Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia und Porphyromonas gingivalis. Insgesamt sind etwa 20 Erreger an der Entstehung einer Parodontitis beteiligt. Entscheidend ist jedoch nicht der Nachweis einer einzigen Bakterienart, sondern die Analyse der Bakteriengemeinschaft. Denn die Verlaufsform einer Parodontalerkrankung wird durch die Wechselwirkungen zwischen den Bakterien beeinflusst. So können Keime in Konzentrationen, die einzeln betrachtet harmlos sind, durch ihr gemeinsames Vorkommen mit anderen Arten eine behandlungsbedürftige Situation ergeben.

Der parallele Nachweis von 20 verschiedenen Erregern ist mit herkömmlichen Methoden der Anzucht und Differenzierung allerdings zu zeit- und kostenintensiv. Moderne molekulare Methoden wie der ParoCheck® umgehen deshalb die Anzucht und vervielfältigen lediglich die DNA der Erreger. Das geschieht innerhalb weniger Stunden. Anschließend wird die gewonnene und mit Fluoreszenzfarbstoff markierte DNA auf einen Biochip aufgetragen. Ein Biochip ähnelt einem Objektträger aus der Mikroskopie, nur sind auf der speziell behandelten Glasoberfläche viele kurze Gensequenzen aufgetragen.

Bei der Parodontitisdiagnostik werden die Proben mit der Papierspitzenmethode entnommen und in ein Transportröhrchen überführt. Soll das Risiko für Stützgewebe- und Knochenverlust an einer bestimmten Stelle eingeschätzt werden, sind Einzelproben aussagekräftig. Zur allgemeinen Risikoabschätzung eignet sich eine Mischprobe, bei der mehrere subgingivale Proben in ein Röhrchen überführt werden. Das Röhrchen wird dann an das Institut für Mikroökologie in Herborn geschickt. Die Mitarbeiter des Instituts vervielfältigen die bakterielle DNA aus den Proben und markieren sie mit einem Fluores-zenzfarbstoff. Die DNA-Mischung wird auf den Paro-Check®-Biochip aufgetragen. Auf 20 Punkten eines Rasters befinden sich dort 20 verschiedene Gensequenzen, die jeweils spezifisch an die DNA eines Parodontitiserregers binden. Enthält die aufgetragene Probe DNA von Parodontitis-erregern, bleibt die DNA an der entsprechenden Stelle auf dem Biochip haften. Nach dem Abspülen der restlichen DNA fluoresziert der Biochip an den Stellen, an denen die fluores-zenzmarkierte DNA gebunden hat. Ein Laser liest das Fluoreszenzsignal jeder Position des Biochips aus und ordnet es dem entsprechenden Erreger zu. Für jede Gensequenz sind drei bis fünf Messpunkte vorhanden; dadurch ist das Risiko einer Fehlmessung minimiert. So lassen sich innerhalb weniger Stunden 20 Erreger parallel nachweisen – auf einer Fläche, die so klein ist, wie ein Fingernagel.

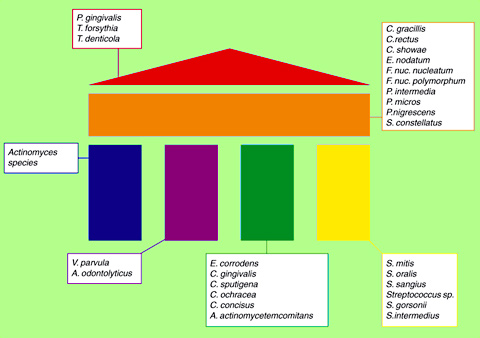

Die verschiedenen Parodontalerreger verteilen sich auf verschiedene Clusters. Das haben statistische Analysen von Socransky ergeben. Die Bakterienarten dieser Cluster treten häufig gemeinsam auf. Die Clusters in den Farben Blau, Violett, Grün und Gelb enthalten hauptsächlich fakultativ anaerobe Erreger. Sie sind moderat pathogen, können aber den Parodontitiserregern des orangen und roten Clusters den Weg ebnen. Im orangen Komplex finden sich die „Brückenarten“: Sie sind unterschiedlich stark pathogen, schaffen jedoch durch ihren Stoffwechsel den aggressiven Erregern des roten Clusters eine ökologische Nische. Die Erreger des roten Clusters sind die klassischen Parodontitiserreger. Sie verfügen über einen strikt anaeroben Stoffwechsel und sind sehr anspruchsvoll. Sie produzieren Virulenzfaktoren, Exotoxine und abbauende Enzyme. Sind die Bakterien des roten Clusters nachweisbar, kommt es meist zu Sondierungsblutungen und erhöhten Taschentiefen. Der ParoCheck® Kit 20 erfasst alle Vertreter des „roten Komplexes“, die überwiegende Zahl der Bakterien des „orangen Komplexes“ und Leitkeime der vier übrigen Komplexe. Eine testspezifische Software wertet die Ergebnisse aus und erstellt einen Bericht mit individuellen Therapievorschlägen. Denn sind die vorliegenden Erreger bekannt, lassen sie sich auch gezielt bekämpfen. Dafür eignet sich eine Antibiotikatherapie oder die Behandlung mit ätherischen Ölen. Vor der Anwendung sollten die Öle jedoch über ein Aromatogramm auf ihre Wirksamkeit gegen den jeweiligen Erreger geprüft werden. Aromatogramme werden vom Institut für Mikroökologie erstellt.

Der ParoCheck® ermöglicht die Umsetzung des derzeitigen Paradigmenwechsel in der Behandlung von Parodontitiden. Jahrzehntelang stand die Therapie im Vordergrund, doch heute verhindert eine gezielte Prävention unnötige Beschwerden und Kosten: Geeignete Testsysteme erkennen die Wegbereiter einer Parodontitis und zeigen den Bedarf für präventive Maßnahmen an.

Institut für Mikroökologie