Prophylaxe 06.02.2014

Mundhygiene, Mundgeruch und Zahnstatus von Studierenden

share

Zur Feststellung des Einflusses von oraler Gesundheit, Zahnpflege und Lifestyle auf das Auftreten von Halitosis bei Universitätsstudierenden im Bereich Sportwissenschaft wurde aktuell in folgender Studie untersucht.

Halitosis ist ein allgemeiner Begriff für einen unangenehmen starken Atemgeruch, aufgrund oraler und nicht oraler Ursachen, mit erheblichen negativen Auswirkungen auf soziale Kommunikation und das Selbstbewusstsein. Circa 10–30 Prozent der Personen aller Altersgruppen leiden unter Halitosis, welche auch als Begleitfaktor bei chronischen Erkrankungen, wie z.B. Sinusitis oder nach Bestrahlung auftreten kann. Sie ist Folge mikrobieller Zersetzung (vorwiegend gram-Bakterien) von Speiseresten, Zellen, Speichel- und Blutbestandteilen mit Bildung von reduzierten Schwefelkomponenten, Diaminen und kurzkettigen Fettsäuren. Als Ursachen für die Entstehung von Halitosis werden unter anderem schlechte Mundhygiene mit Gingivitis und Parodontitis, bakterielle Besiedelung des hinteren Zungenanteils, Tonsillitis und Mundtrockenheit angegeben.

Methodik

19 weibliche und 20 männliche Studierende nahmen an dieser Studie teil. Sie waren zuvor niemals in zahnärztlicher Behandlung der untersuchenden Zahnärztin. Erhoben wurden biometrische Daten, Entzündungsparameter, Lipid-, Zahn- und Parodontalstatus sowie Mundgeruch mittels Halimeter und ein spezifischer Halitosis-Fragebogen.

Blutuntersuchung

Entzündungsparameter und Blutfettwerte wurden nach morgendlicher Nüchternblutabnahme bestimmt.

Halimeter

Das Halimeter (RH-17) spricht auf die „reduzierten Schwefelkomponenten (VSC)“ in der Atemluft an. Dazu gehören z.B. Schwefelwasserstoff H2S, Methylmercaptan (CH3)SH, Dimethylsulfid (CH3)2S und Dimethyldisulfid ((CH3)S)2. Es wird auf die Leitkomponente Schwefelwasserstoff H2S kalibriert. Der Messbereich beträgt 0–2.000 ppb Schwefelwasserstoff H2S. Es gehen aber alle „reduzierten Schwefelkomponenten (VSC)“ in den Messwert mit ein; es erfolgt keine Unterscheidung, um welche einzelne Komponente es sich genau handelt (Ansyco GmbH). Die Halimetermessung wurde zur Verifizierung jeweils 3 x pro Person durchgeführt und im Anschluss der Mittelwert verwendet.

Fragebogen

Der selbstständig auszufüllende Fragebogen bestand aus 20 Fragen über Stressbelastung, Erkrankungen und Beschwerden, soziale Einschränkung, Zahnpflegeverhalten und Mundgeruchsempfinden.

Zahn- und Parodontalstatus

Die klinische Untersuchung erfolgte stets durch eine Zahnärztin morgens zwischen 9.00 und 10.00 Uhr nach der Nüchternblutabnahme. Erhoben wurden PSR, Taschentiefen, Zahn- und Füllungsstatus, Papillenblutungsindex (PBI), sichtbarer Plaqueindex (VPI), Gingivalindex nach Loe und Silness (GI) und Zahnstellung. Alle Daten werden als Mittelwert mit Standardabweichung angegeben. Zur Berechnung der Signifikanz wurde der t-test for independent groups und nicht-parametrische Test (Mann-Whitney-Test) angewandt. Ein Wert p < 0,05 wurde als signifikant angesehen.

Ergebnisse

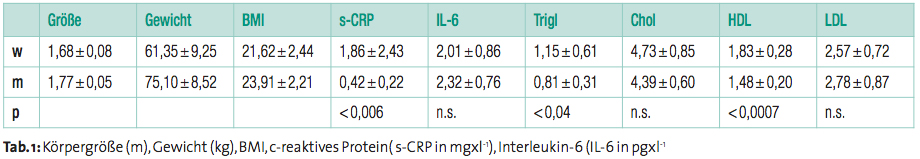

39 Studierende (19 weibliche 23,53 ± 1,61 J., 20 männliche 24,7 ± 2,08 J.) nahmen an dieser Studie teil. Alle Halitosis-Fragebögen wurden komplett und selbstständig vor der klinischen Munduntersuchung ausgefüllt. Die biometrischen Daten sowie Blutparameter werden in Tabelle 1 dargestellt.

Signifikant (p < 0,04) niedrigere Triglyceridwerte und s-CRP-Werte (p < 0,006) wiesen die männlichen Studierenden auf, extrem signifikant niedriger waren auch deren HDL-Werte im Vergleich zu allen weiblichen Studierenden (p < 0,0007). Die Halimeteruntersuchung ergab zwischen den beiden Gruppen keinen signifikanten Unterschied und betrug bei den weiblichen Studierenden 154,95 ± 213,03 ppb , bei den männlichen 138,42 ± 112,34 ppb. Werte über 100 ppb werden mit wahrnehmbarem Mundgeruch gleichgesetzt. Im Gesamtkollektiv wurde bei 44 % bzw. 17 der Studierenden ein Wert über 100 ppb (237,71 ± 222,10 ppb) gemessen und bei den übrigen 22 Probanden ein Wert von 73 ± 11.32 ppb. Bei insgesamt sechs Studierenden aus dem Kollektiv wurden Werte über 250 ppb gemessen (418,17 ± 309,42 ppb).

Plaque, Zahn- und Parodontalparameter

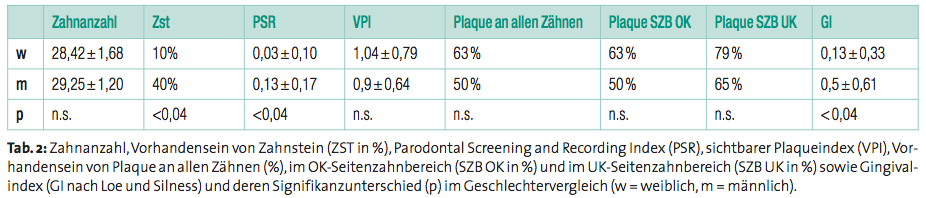

Bei den männlichen Studierenden waren der PSR-Index und GI signifikant höher, und es wurde häufiger Zahnstein festgestellt als bei den weiblichen Studierenden (p < 0,04) (Tab. 2).

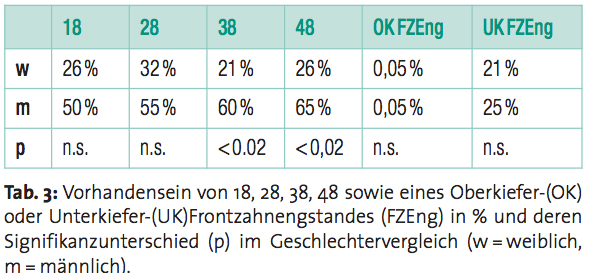

8er-Status und Frontzahnengstand

Bei den männlichen Studierenden waren die Weisheitszähne häufiger vorhanden, signifikant war der Unterschied für 38 und 48 (p < 0,02). Der Frontzahnengstand war bei beiden Gruppen häufiger im Unterkiefer vorzufinden, ohne signikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern (Tab. 3).

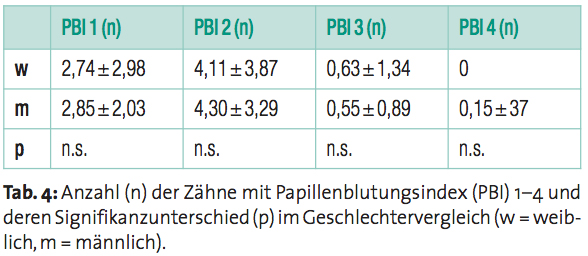

Anzahl der Zähne mit Papillenblutungsindex (PBI) 1–4

Es ergaben sich keine Unterschiede im Blutungsverhalten nach Sondierung zwischen den beiden Gruppen (Tab. 4).

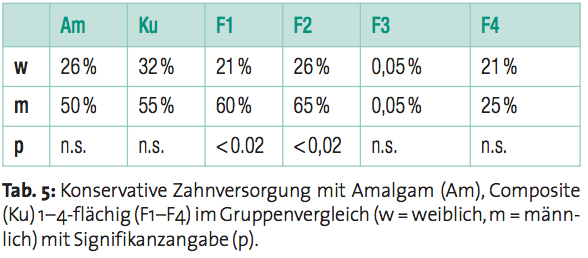

Das Gleiche galt für die konservative Zahnversorgung (Tab. 5). Bei den weiblichen Studierenden waren 68 % in kieferorthopädischer Behandlung gewesen, bei der männlichen Gruppe 50 %, der Unterschied war nicht signifikant. Bei keiner der Gruppen war eine Parodontitis vorhanden.

Konservative Zahnversorgung

Ergebnisse des Halitosis-Fragebogens

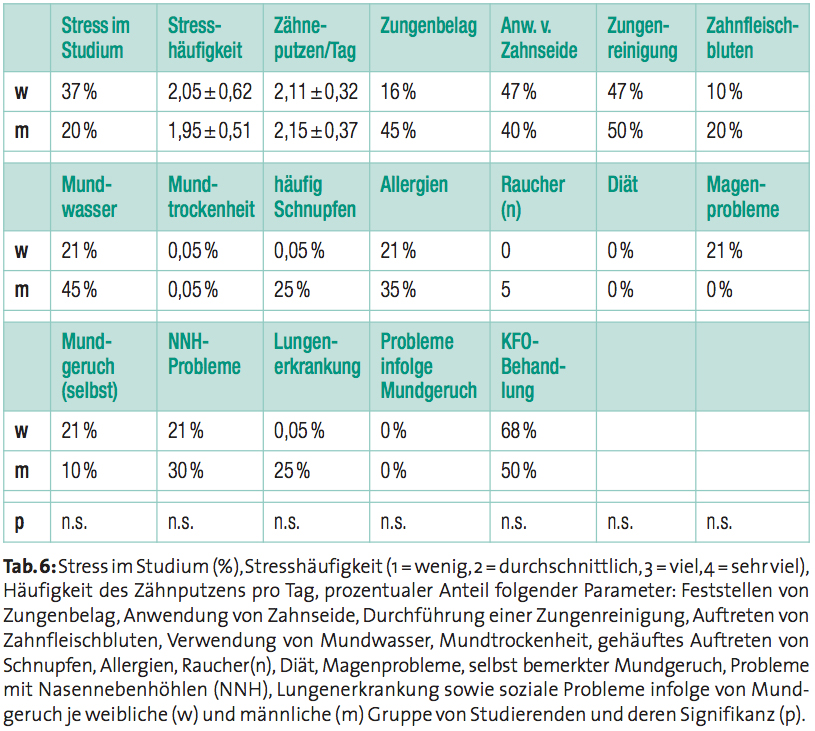

Hinsichtlich der Beantwortung des Halitosis-Fragebogens konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen aufgezeigt werden (Tab. 6).

Diskussion

Systematische Studien zum Mundgeruch bei Studierenden sind uns nicht bekannt. Bei der zahnärztlichen Untersuchung und Behandlung vieler Jugendlicher wurde in unserer Praxis allerdings so häufig auch erheblicher Mundgeruch auffällig, dass dies den Anlass genauerer Untersuchungen in dieser Altersgruppe gab, zumal sich hieraus die Relevanz zahnpräventiv-medizinischer Maßnahmen ableiten lässt. Insbesondere gilt dies auch hinsichtlich der Frage, ob bereits Anzeichen für Gingivitis und Parodontitis zu finden sind. Schon diese erste Untersuchung in einem kleinen Kollektiv bestätigt den subjektiven Eindruck erhöhter Inzidenz bei Studierenden in objektiven Messungen, wobei auch zumindest tendenzielle Unterschiede zwischen Männern und Frauen deutlich werden.

Die Halimeteruntersuchung zur Messung des Mundgeruchs ergab zwischen den beiden Gruppen keinen signifikanten Unterschied und betrug bei den weiblichen Studierenden 154,95 ± 213,03 ppb, bei den männlichen 138,42 ± 112,34 ppb. Im Gesamtkollektiv wurde bei 44 % bzw. 17 der Studierenden ein Wert über 100 ppb gemessen, der mit einem wahrnehmbaren Mundgeruch gleichzusetzen ist (237,71 ± 222,10 ppb). Die anderen 22 Probanden hatten ein Wert von 73 ± 11,32 ppb. Bei insgesamt sechs Studierenden aus dem Kollektiv wurden Werte über 250 ppb (intensiver Mundgeruch) gemessen (418,17 ± 309,42 ppb). Insgesamt war die Selbstwahrnehmung von Mundgeruch bei den weiblichen Studierenden doppelt so hoch (21 %). Die Wahrnehmung von Zahnfleischbluten hatten dagegen doppelt so viele männliche Studierende (20 %). Beläge auf der Zunge wurden bei 45 % der männlichen und 16 % der weiblichen Studierenden selbst festgestellt. Im Mundhygieneverhalten gab es zwischen weiblichen und männlichen Studierenden zwar keine signifikanten Unterschiede, aber die beobachteten Tendenzen sind so deutlich, dass weitere Untersuchungen mit einem statistisch sicheren Kollektiv von ca. 500 Probanden vorgesehen sind. Weiterhin fällt eine wenig überzeugende Mund- und Zahnhygiene auf. Zahnseide wird nur zu 40 % bzw. 47 % (Männer bzw. Frauen) benutzt, Mundspüllösungen bei 45 % bzw. 21 % und eine Reinigung der Zunge bei beiden Geschlechtern in ca. 50 %. Bei 40 % der männlichen Probanden wurde Zahnstein diagnostiziert, gegenüber 10 % bei den weiblichen Studierenden. Die Papillenblutung nach Sondierung war in beiden Gruppen besonders bei sichtbarem Plaqueaufkommen im lingualen Unterkieferseitenzahnbereich (80 %) und im palatinalen Oberkieferseitenzahnbereich (50–60 %) häufig feststellbar. Hieraus ergibt sich insgesamt der Bedarf intensiverer Mundhygieneunterweisungen in dieser Altersgruppe, obwohl diese im Allgemeinen einen hohen Aufwand mit Kleidung und Lifestyle betreibt sowie im Studium der Sportwissenschaft auch ein hohes Körperbewusstsein vermittelt bekommt. Zwar waren 50 % der männlichen und 68 % der weiblichen Studierenden in kieferorthopädischer Behandlung gewesen, was zwar grundsätzlich auf ein Interesse an einem attraktiven Zahnzustand hinweist. Allerdings hat sich hieraus offensichtlich kein angemessenes Zahn- und Mundpflegeverhalten ergeben. Die verschiedenen Ansätze dieser Studie bedürfen weiterer Klärung, sodass nur eine wesentlich größere Untersuchungsgruppe mit Erfassung weiterer Parameter die Ursachen-Wirkungs-Beziehung zwischen den lokalen und systemischen Parametern und dem Mundgeruch wird aufklären können. Hierüber werden wir im Weiteren berichten.

Resümee

Medial wird eine besonders geschärfte Aufmerksamkeit der jüngeren Generation in Bezug auf sorgfältiges Mund- und Zahnpflegeverhalten suggeriert. In diesem ersten Ansatz zur Objektivierung wird jedoch erkennbar, dass sich die Mundhygiene bei Studierenden von Mitte Zwanzig nicht auf dem wünschenswerten Niveau befindet. Bei 44 % der Untersuchten war ein wahrnehmbarer Mundgeruch messbar. Dies entspricht prozentual in ungefähr der gleichfalls hier beobachteten Inzidenz ungenügender Mund- und Zahnpflege und dem Auftreten von Gingivitis. Voraussetzungen für das spätere Auftreten einer Parodontitis sind damit bereits in dieser Altersgruppe gegeben.

Hier geht's zur Literaturliste.