Prophylaxe 19.11.2013

Karies – Entstehung und Prophylaxe

share

Nach wie vor gehört Karies zu den Haupterkrankungen der Zahnhartsubstanzen. Allerdings nimmt die Anzahl der Patienten zu, die auch im hohen Alter noch ein gesundes, karies- und füllungsfreies Gebiss aufweisen (DMS IV). Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass mit den zurzeit bekannten Prophylaxemaßnahmen die Entstehung kariöser Läsionen effektiv verringert werden kann.

Karies – Entstehung

Die heutige Definition von Karies basiert auf den Untersuchungen von Miller, der 1882 die Karies erstmals als chemisch-parasitären Prozess beschrieb. Demnach ist Karies eine Zerstörung von Zahnhartsubstanzen durch organische Säuren, die von Bakterien der Plaque aus niedermolekularen Kohlenhydraten gebildet werden. Die Entstehung einer Karies ist dabei von mehreren zusammenhängenden Faktoren abhängig. Nach Keyes (1962) zählen dazu die Krankheitsanfälligkeit des Zahnes, Beläge und Substrat wie z. B. Zucker; König ergänzte 1971 noch den Faktor Zeit (Abb.1). Normalerweise befinden sich die Vorgänge Demineralisation und Remineralisation der Zahnhartsubstanzen im Gleichgewicht. Erst wenn die Demineralisation durch organische Säuren überwiegt, entstehen kariöse Läsionen. Diese sind klinisch charakterisiert durch weißlich-opake Entkalkung oder Verfärbung an Kariesprädilektionsstellen wie im Bereich der Approximalkontakte, Fissuren oder Grübchen.

Abb. 1: Notwendige Faktoren für die Entstehung einer Karies (nach Zimmer 2000).

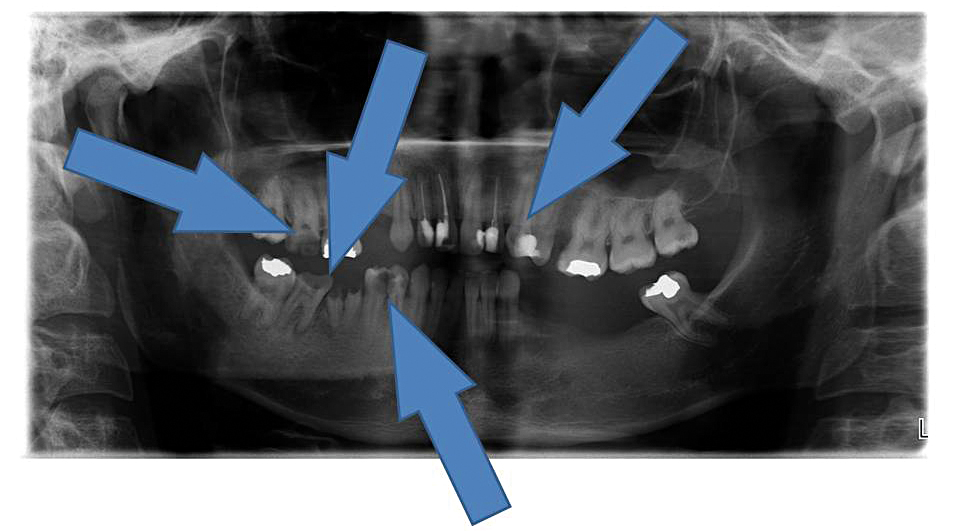

Im weiteren Verlauf wird mit Fortschreiten der Karies die betroffene Zahnoberfläche ledern und weich, bevor es durch Verlust der Zahnhartsubstanz schließlich zur Kavitation kommt. Radiologisch zeigen sich meist diffus begrenzte Transluzenzen im Bereich der o. g. Kariesprädilektionsstellen (Abb. 2).

Abb. 2: Panoramaschichtaufnahme eines adulten Lückengebisses mit multiplen kariösen Läsionen.

Prophylaxe

Effektive Prophylaxemaßnahmen setzen an den Ursachen der Karies an:

- Mundhygienemaßnahmen wie Zähne putzen und Verwendung von Zahnseide können die säurebildenden Bakterien verringern.

- Das Vermeiden süßer Zwischenmahlzeiten verringert das Substrat für zurückgebliebene Bakterien.

- Eine regelmäßige Fluoridierung kann die Krankheitsanfälligkeit des Zahnes reduzieren.

Mundhygiene

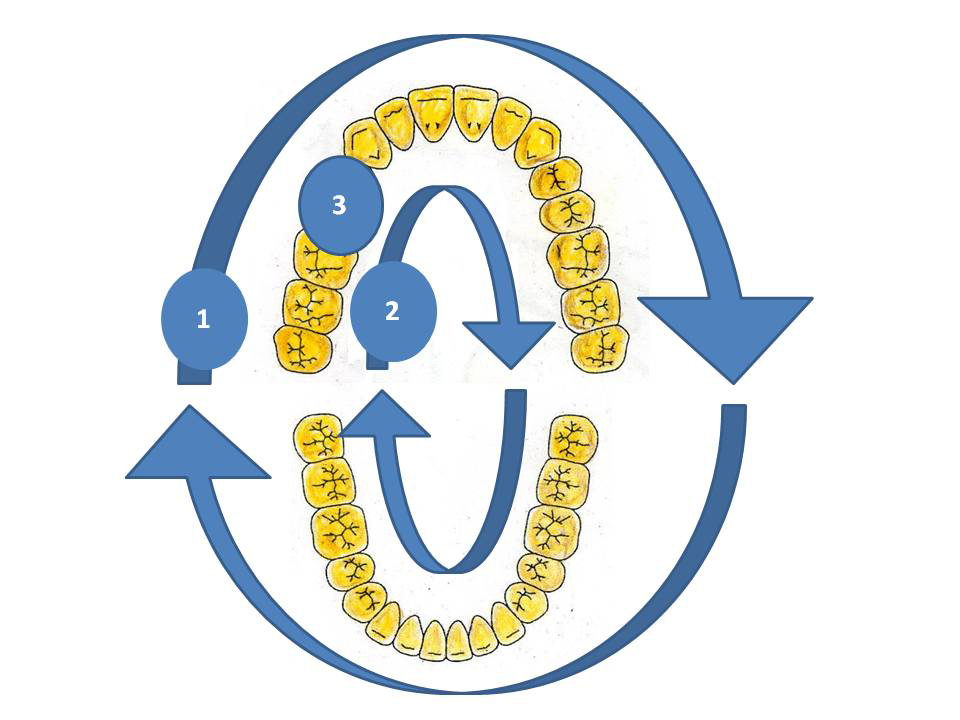

Mundhygienemaßnahmen haben das Ziel, möglichst effektiv alle Zahnbeläge zu entfernen. Dazu sind im Handel zahlreiche Hilfsmittel erhältlich (Abb. 3). Generell hat es sich bewährt, die Zähne mindestens zweimal täglich (ADA 2006, DGZMK 2007) mit einer höchstens drei bis vier Monate alten (ADA 2007) Kurzkopfbürste mit abgerundeten (Imfeld und Lutz 1995) mittelharten Kunststoffmonofilen und engem Bündelabstand (multi-tufted) zu verwenden. Bei der Auswahl der Zahnpasta sollte darauf geachtet werden, dass der Wirkstoff Fluorid enthalten ist. Von den bis heute vorgestellten Zahnputztechniken hat sich vor allem die modifizierte Bass-Technik (Bass 1954) durchgesetzt. Dazu wird das Bürstenfeld der Zahnbürste im 45°-Winkel nach apikal halb auf Zahn und Zahnfleisch angesetzt. Mit kleinen rüttelnden Bewegungen in anterior-posteriorer Richtung werden die Borsten in den Zahnzwischenraum gedrückt und anschließend mit einer Rotationsbewegung nach okklusal zur Kaufläche (von rot nach weiß) ausgewischt. Dieser Vorgang wird pro Zahn fünf Mal wiederholt; der Anpressdruck sollte dabei etwa 100 g betragen. Des Weiteren sollte beim Zähneputzen systematisch vorgegangen werden. Ein von Weber (1997, 2010) beschriebenes Schema empfiehlt z.B. zuerst eine Reinigung der Außenflächen der Zähne systematisch vom I. bis IV. Quadranten durchzuführen (1). Anschließend werden die Innenflächen (2) und abschließend die Kauflächen (3) gereinigt (Abb. 4). Dadurch bzw. durch ein systematisches Vorgehen lässt sich effektiv vermeiden, dass beim Zähneputzen die Reinigung bestimmter, schwer erreichbarer Stellen „vergessen“ wird. Da allerdings mit der Zahnbürste alleine nicht alle Zahnflächen erreicht werden können, sollten täglich einmal – am besten vorm Zubettgehen – die Zahnzwischenräume gereinigt werden (DGZMK 2007). Zur Verfügung stehen dafür unterschiedliche Hilfsmittel, wie z.B. Zwischenraumbürstchen oder Zahnseide. Die Zahnseide wird dazu mit sägenden Bewegungen durch den Kontaktpunkt geführt, und anschließend werden die Beläge C-förmig ausgewischt.

Abb. 4: Systematik beim Zähneputzen (modifiziert nach Weber 1997).

Ernährung

Der Zusammenhang zwischen Zuckern und Karies wurde durch zahlreiche epidemiologische Untersuchungen, klinische Studien, z. B. Hopewood-House-Studie (Lilienthal et al. 1953), Turku-Studie (Scheinin und Makinen 1975), Vipeholm-Studie (Gustafsson et al. 1954) und Plaque-pH-Studien (Stephan und Miller 1943) bestätigt. Da vor allem niedermolekulare Kohlenhydrate wie Mono- und Disaccharide von den Bakterien der Plaque zu organischen Säuren verstoffwechselt werden, sollten süße Zwischenmahlzeiten vermieden werden.

Fluoridierung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts untersuchten Black und McKay (1916) ungewöhnliche Zahnveränderungen in Colorado Springs. Sie stellten dabei fest, dass diese – später als Fluorose bezeichnete Erkrankung der Zahnhartsubstanzen – durch den hohen Fluoridgehalt des Trinkwassers in dieser Region verursacht wurde. Gleichzeitig entdeckten sie, dass Patienten mit einer Fluorose weniger kariöse Läsionen aufwiesen. Daraus folgerte Dean 1947, dass Flourid – in geringen Konzentrationen – zur Kariesprophylaxe eingesetzt werden könnte. Nach Zustimmung des Michigan Department of Health wurde daraufhin in der Stadt Grand Rapids erstmals eine erfolgreiche künstliche Fluoridierung des Trinkwassers vorgenommen. Früher wurde angenommen, dass der Wirkstoff Fluorid v. a. präeruptiv (vor dem Zahndurchbruch) durch eine Optimierung der Mineralisation die Säurelöslichkeit des Zahnes herabsetzt. Heute ist jedoch bekannt, dass Fluorid vor allem posteruptiv (nach dem Zahndurchbruch) wirkt. Bei einem sauren pH-Wert kommt es dabei zu einer initialen Auflösung des Zahnschmelzes und Bildung eines kalziumfluoridhaltigen Niederschlages. Dieser hemmt die Demineralisation (Diffusionshindernis) und fördert die Remineralisation. Zudem diffundiert Fluorid aus diesem Niederschlag in den Zahnschmelz und bindet spezifisch an freie Bindungsstellen der Kristalloberfläche oder lagert sich unspezifisch in der Kristallhülle an. Des Weiteren wird durch Fluorid der Plaque-Stoffwechsel durch die Hemmung des für die Glykolyse notwendigen Enzyms Enolase beeinflusst (Hellwig et al. 2003). Gemäß diesen Erkenntnissen sollte täglich eine Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von 1.500 ppm und einmal wöchentlich ein höher konzentriertes Fluoridgel mit einem Fluoridgehalt von 1,25 % zur lokalen Fluoridierung der Zahnhartsubstanzen verwendet werden. In Abhängigkeit vom regionalen Fluoridgehalt des Trinkwassers kann zusätzlich noch eine systemische Fluoridzufuhr durch fluoridiertes Speisesalz erfolgen (AWMF 2013).

Zusammenfassung

Mit den heute zur Verfügung stehenden Erkenntnissen ist es möglich, die Entstehung einer Karies in den meisten Fällen zu verhindern. Die wichtigsten Maßnahmen dabei sind:

- Täglich zweimal Zähne putzen; einmal täglich die Zahnzwischenräume mit Zahnseide reinigen!

- Vermeiden süßer Zwischenmahlzeiten

- Regelmäßige Fluoridierung

Damit eine entstehende Karies möglichst früh entdeckt und noch in ihrer Entstehung behandelt werden kann, empfiehlt es sich, sich jährlich beim Zahnarzt zu einer Kontrolluntersuchung vorzustellen.

Literatur:

American Dental Association: ADA Statement on Toothbrush Care: Cleaning, Storage and Replacement. 2005. ttp://www.ada.org/prof/resources/positions/statements/toothbrush.asp

AWMF: Leitlinie Fluoridierungsmaßnahmen zur Kariesprophylaxe. 2013.http://www.dgzmk.de/uploads/tx_szdgzmkdocuments/LL-FluoridierungLangUpdate2013.pdf

Bass C C: An effective method of personal oral hygiene. J LA State Med Soc 1954: 106; 57–73, 100–112.

Black G V, McKay F S: Mottled teeth: an endemic developmental imperfection oft he enamel of the teeth, hertofore unknown in the literature of dentistry. Dent Cosmos 1916: 58; 129.

Dean H T: Fluorine and dental caries. Am J Orthod 1947: 33; 49–67.

Gustafsson B E, Quensel C E, Lanke L S, Lundqvist C, Grahnen H, Bonow B E, Krasse B:The Vipeholm dental caries study; the effect of different levels of carbohydrate intake on caries activity in 436 individuals observed for five years. Acta Odontol Scand 1954: 11; 232–64. Institut der Deutschen Zahnärzt (IDZ): Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV). 2006.

http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/dms/brosch.pdf

Dörfer C E, Schiffner U, Staehle H J: Häusliche mechanische Zahn- und Mundpflege. Stellungnahme der DGZMK 2007.

Fitzgerald R J, Keyes P H. Demonstration of the etiologic role of streptococci in experimental caries in the hamster. J Amer Dent Assoc 1960: 61; 9–19.

Hellwig E, Klimek J, Attin T: Einführung in die Zahnerhaltung. ed 3, München, Jena, Urban & Fischer 2003.

Imfeld T, Lutz F: The subjective evaluation of oral health in 40- to 69-year-old subjects. A representative survey of 600 persons in German- and French-speaking Switzerland. Schweiz Monatsschr Zahnmed 1995: 105; 1272–1283.

Keyes PH. Recent advances in dental caries research. Int Dent J 1962: 12; 443–464.

König K: Karies und Kariesprophylaxe. München: Wilhelm Goldmann Verlag GmbH 1971.

Lilienthal B, Goldsworthy N E, Sullivan H R, Cameron D A: The biology of the children of Hopewood House, Bowral, New South Wales. I. Observations on dental caries extending over five years.Med J Aust 1953: 25; 878–81.

Miller W D: Einfluss der Microorganismen auf die Caries der menschlichen Zähne. Arch f exper Path u Pharmakol 1882: 16; 291.

Scheinin A, Makinen K: Turku sugar studies I-XXI. Acta Odont Scand 1975: 33 (Suppl 70); 1–349.

Stephan R, Miller B: A quantitative method for evaluating physical and chemical agents which modify production of acids in bacterial plaques on human teeth. J Dent Res 1943: 22; 45.

Weber T: Memorix – Zahnmedizin. London, Glasgow, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras Chapmann & Hall 1997.

Zimmer S: Kariesprophylaxe als multifaktorielle Präventionsstrategie. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi für das Fach Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Humboldt-Universität zu Berlin; Charité, Campus Virchow-Klinikum, 2000