Prophylaxe 28.02.2011

Mikroinvasive Therapie der initialen Karies

share

Remineralisierung, Versiegelung oder Infiltration?

Mit der "mikroinvasiven Therapie der initialen Karies durch Infiltration mit Kunststoffen" könnten zukünftig Glattflächen- und Approximalkaries erfolgreich behandelt werden. Bei diesem Verfahren werden die Poren der Kariesläsionen mit einem niedrigviskösen Kunststoff verschlossen, sodass gesunde Zahnsubstanz unbeschädigt bleibt und ein Fortschreiten der initialen Karies langfristig verhindert wird. Diese Therapieform schließt die Lücke zwischen der präventiven häuslichen Mundhygiene und der invasiven Füllungstherapie.

Während die Glattflächenkaries durch intensivierte Mundhygienemaßnahmen mit Fluoriden und die Okklusalkaries durch die Versiegelung der Kauflächen bei guter Compliance der Patienten weitgehend beherrschbar geworden sind, stellt die Karies der Zahnzwischenräume (Approximalkaries) nach wie vor eine Herausforderung dar. Zur Behandlung der Approximalräume ist in der Regel eine großflächige Eröffnung der Läsion unumgänglich; dies ist mit einer entsprechenden Opferung gesunder Areale verbunden.

Es liegt auf der Hand, dass dieses Verfahren zu vergleichsweise großen, wenig schadensgerechten Restaurationen führt; darüber hinaus ist die Lebensdauer prinzipiell jeder Restauration begrenzt, wodurch früher oder später ein Austauschen erforderlich wird. Dabei wird in der Regel erneut gesunde Zahnhartsubstanz geopfert („most dentistry is re-dentistry“), sodass ausgehend vom ursprünglich kleinen Defekt letztendlich häufig eine Überkronung (und im weiteren Verlauf schlechtestenfalls die Extraktion) resultiert. Die Arretierung von Zahnschmelzkaries durch Infiltration mit lichthärtenden Kunststoffen stellt daher einen neuartigen, viel versprechenden Ansatz der mikroinvasiven Zahnheilkunde dar, der in der Vergangenheit nur ansatzweise verfolgt (Davila et al., 1975; Robinson et al., 1976) und in den zurückliegenden Jahren von unserer Arbeitsgruppe (Meyer-Lueckel et al., 2006; Müller et al., 2006; Paris et al., 2006) und zwischenzeitlich in enger Kooperation mit der Firma DMG (Hamburg) weiterentwickelt wurde.

Grundsätzliche Überlegungen

Trotz eines Rückgangs der allgemeinen Kariesprävalenz in den westlichen Industrie-

nationen in den letzten Jahrzehnten ist die Karies der Approximalräume weit verbreitet. Im Alter von 14–23 Jahren weisen ca. drei Viertel der Jugendlichen mindestens eine approximale Schmelzkaries auf. Etwa ein Viertel der Jugendlichen dieser Altersstufe haben bereits vier oder mehr approximale Läsionen (Poorterman et al., 2002). Damit ist die Karies die am weitesten verbreitete Krankheit des Menschen und hat mithin eine enorme volkswirtschaftliche Bedeutung. Die Approximalkaries entsteht bei unzureichender Mundhygiene (Faktor Plaque) und ausreichend langer (Faktor Zeit), hochfrequenter Substratzufuhr (Faktor vergärbare Kohlenhydrate) im direkt unterhalb der Approximalkontaktpunkte liegenden Bereich.

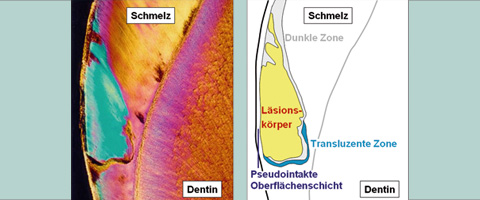

Die initiale Schmelzkaries ist durch eine Demineralisation des Schmelzkörpers bei scheinbar intakter Oberfläche gekennzeichnet (Abb.1). Unter dieser Oberfläche mit nur geringem Mineralverlust erstreckt sich der Läsionskörper, in dem bereits große Anteile des Schmelzminerals verloren gegangen sind. Die von der dentalen Plaque produzierten organischen Säuren diffundieren durch die Poren des Läsionskörpers in die Tiefe der Demineralisation und führen dort zu einem weiteren Mineralverlust. Das in der polarisationsoptischen Darstellung visualisierte, erhöhte Porenvolumen des demineralisierten Schmelzes (2–20%) findet sein Korrelat in der Darstellung des tatsächlichen Mineralverlustes. Dies ist qualitativ durch die Konfokale Laserraster-

mikroskopie und quantitativ durch die transversale Mikroradiografie möglich.

Abb.1: Polarisationsoptische Darstellung einer approximalen Schmelzkaries (links) und Übertragung der histologischen Zonen (rechts). Der Läsionskörper hat das höchste Porenvolumen (und besitzt damit den stärksten Demineralisationsgrad); das Zentrum der Läsion lässt sich mit Imbibitionsmedien (hier Chinolin) gut zur Darstellung bringen.

Der bei einer initialen Karies zu beobachtende Mineralverlust lässt theoretisch eine Remineralisation (mit Kalzium, Phosphat und Fluorid aus dem Speichel) denkbar erscheinen. Daher wird in der klinischen Praxis heute die initiale Schmelzkaries der Approximalräume noninvasiv durch Fluoridierungsmaßnahmen zu behandeln versucht. Die Zahnzwischenräume sind jedoch der täglichen Mundhygiene nur schwer zugänglich. Die Reinigung erfolgt hierbei in den meisten Fällen mit Zahnseide, was jedoch nur ohne direkte Sicht auf die zu reinigende Zahnfläche möglich und insbesondere für den Ungeübten vergleichsweise kompliziert und zeitintensiv ist. Dementsprechend gering ist die Akzeptanz in der Bevölkerung, sodass Zahnseide im Rahmen der täglichen Mundhygiene selten oder gar nicht verwendet wird. Somit besteht ein erhebliches Risiko, an einer Approximalkaries zu erkranken; die Verhinderung der Progression einer bereits etablierten initialkariösen Läsion im Approximalbereich ist ebenfalls deutlich erschwert. Bei einem weiteren Voranschreiten wird die Karies (aber auch umgebendes gesundes Gewebe wie z. B. die Randleiste des Zahnes) üblicherweise durch invasive Maßnahmen entfernt und durch Füllungsmaterialen ersetzt.

Beide Behandlungsmaßnahmen weisen entscheidende Nachteile auf. So ist der klinische Erfolg der Fluoridierung stark von einer guten Mundhygiene und Approximalraumpflege des Patienten abhängig. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass auch bei regelmäßiger Fluoridierung die Mehrzahl der approximalen kariösen Läsionen langsam voranschreitet (Mejàre et al., 1998). Dies liegt möglicherweise daran, dass bereits initiale Läsionen zu einem großen Prozentsatz Mikrokavitäten aufweisen (Kielbassa et al., 2006); in diesen Fällen ist eine ordnungsgemäße Mundhygiene (und damit auch eine Remineralisation) nicht mehr möglich. Bei der Entfernung der approximalen Karies wird somit unverhältnismäßig viel gesunde Zahnhartsubstanz geopfert. Zudem stellen die Restaurationsränder Prädilektionsstellen für eine neu entstehende Karies dar.

Schon vor mehr als dreißig Jahren wurden erste Versuche beschrieben, bei denen Kunststoffe in den Läsionskörper von Schmelzkaries penetrieren und nach Aushärtung dessen Poren verschließen können (Davila et al., 1975; Robinson et al., 1976). Ein solcher Verschluss der Diffusionswege für Säuren und herausgelöste Mineralien könnte eine Arretierung der Läsionsprogression bewirken. In mehreren In-vitro-Studien konnte seitdem gezeigt werden, dass dentale Adhäsive (lichthärtende, niedrigvisköse Kunststoffe) mehr oder weniger tief in künstlich erzeugte Läsionen eindringen (Gray und Shellis, 2002; Robinson et al., 2001; Schmidlin et al., 2004). Darüber hinaus wurde in einigen Studien nachgewiesen, dass versiegelte Läsionen auch unter kariogenen Bedingungen nicht voranschreiten (Garcia-Godoy et al., 1997; Goepferd und Olberding, 1989, Robinson et al., 2001).

Sowohl bei diesen In-vitro-Untersuchungen als auch in einer ersten klinischen Studie, welche die Effektivität der Versiegelung der Approximalraumkaries (also die Applikation von Kunststoffen auf die natürliche Läsion) untersuchte (Martignon et al., 2006), wurde die Diffusionsbarriere allerdings nicht innerhalb des Läsionskörpers, sondern auf der Schmelzoberfläche durch eine kompakte Schicht Kunststoff geschaffen. Ein ähnliches Vorgehen hat sich bei der Fissurenversiegelung bereits seit vielen Jahren bewährt. Im Unterschied zur Fissurenversiegelung ist jedoch eine kompakte Schicht Kunststoff auf der approximalen Zahnoberfläche nicht unkritisch zu bewerten. Die Kunststoffränder stellen ähnlich wie bei einer Füllung neue Plaqueretentions- und Kariesprädilektionsstellen dar und können, anders als bei der okklusalen Versiegelung, wegen der fehlenden Einsicht nicht klinisch überwacht werden. Diese Vorgehensweise ist daher aus parodontalprophylaktischer Sicht mit erheblichen Nachteilen verbunden.

Seitenanfang

Das Prinzip der Infiltration

Frühere Versuche, die demineralisierte Zahnhartsubstanz zu penetrieren, scheiterten an den nicht ausreichenden biomaterialkundlichen Eigenschaften oder den schlechten Penetrationseigenschaften der verwendeten Kunstharze. Das Prinzip der Infiltration nutzt das oben beschriebene Porenvolumen einer initialen Karies aus; dabei scheinen Materialien mit hohem Penetrationskoeffizienten vergleichsweise gut in die poröse Zahnhartsubstanz einzudringen. Grundsätzlich ist dieser Vorgang mit der Imbibition initialkariöser Veränderungen mit Wasser oder Chinolin vergleichbar, wie es bei der polarisations-

mikroskopischen Untersuchung von Dünnschliffen seit vielen Jahren bekannt ist; Infiltranten auf Kunststoffbasis lassen sich im Gegensatz hierzu jedoch aushärten, wodurch die Läsion dauerhaft (im Sinne einer Hohlraumversiegelung) verschlossen wird.

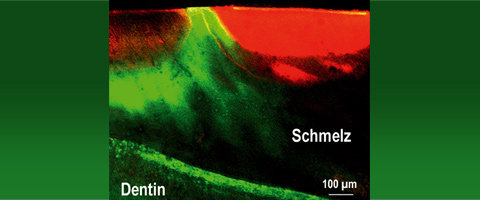

In unterschiedlichen In-vitro-Studien mit diversen dentalen Adhäsiven konnte gezeigt werden, dass letztere in künstliche Schmelzläsionen eindringen und nach ihrer Aushärtung eine weitere Demineralisation unter kariogenen Bedingungen zu verhindern vermögen (Meyer-Lueckel et al., 2006; Müller et al., 2006; Paris et al., 2006). In den genannten Studien wurde jedoch beobachtet, dass dentale Haftvermittler höchst unterschiedliche Penetrationseigenschaften aufweisen (Abb.2).

Abb.2: Konfokal-Laser-Rastermikroskopische Darstellung einer unzureichend infiltrierten Läsion (dunkelrot, links im Bild) und einer vollständig infiltrierten Schmelzkaries (leuchtend rot, rechts im Bild). Deutlich zu erkennen ist die mangelhafte kariesinhibitorische Wirkung der unvollständig penetrierten Läsion nach einem erneuten kariogenen Angriff, sodass hier eine Kariesprogression resultierte (dargestellt als grüner Saum unterhalb der Läsion, links im Bild). Die vollständig infiltrierte Läsion zeigte hingegen keine Progression der Karies (schwarz und somit gesunder Schmelz unterhalb der rechten Läsion).

Zur Konditionierung der höher mineralisierten (und weniger permeablen) Oberflächen-

schicht natürlicher Läsionen eignet sich ein 15%iges Salzsäuregel; hierdurch wird eine gute Reduzierung der pseudointakten Oberflächenschicht und somit ein besserer Zugang zum porösen Läsionskörper der Karies erreicht. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass die Konditionierung der Oberfläche natürlicher kariöser Läsionen mit einem 15%igen HCl-Gel für 120Sek. zu einer signifikant tieferen Penetration eines lichthärtenden Adhäsivs führte als die Konditionierung mit 37%iger Phosphorsäure (Paris et al., 2007). Mit kommerziellen dentalen Adhäsiven wurden bei der Infiltration natürlicher Karies nur unbefriedigende Penetrationstiefen beobachtet.

Während in einigen Publikationen die Versiegelung approximaler Läsionen analog der Fissurenversiegelung im Okklusalbereich von Molaren und Prämolaren durch die Schaffung einer Diffusionsbarriere auf der Zahnoberfläche postuliert wurde, wird mit der Infiltration eine Hohlraumversiegelung der Schmelzkaries durch Obturation der Poren innerhalb des Schmelzes erreicht. Diese Strategie umgeht nicht nur die bereits oben genannten Nachteile der Kunststoffschicht auf der Läsionsoberfläche, sondern ermöglicht zudem auch eine mechanische des fragilen, initialkariösen Schmelzes im Bereich der Glattflächen oder Approximalräume.

Vorteile der Infiltration

Bisher sind keine vergleichbaren Produkte oder Behandlungstechniken auf dem Markt verfügbar. Kommerziell erhältliche dentale Kunststoffe wie Fissurenversiegler und Adhäsive sind nicht für die Infiltration kariöser Läsionen optimiert worden.

Die bisherigen Ausführungen zeigen jedoch deutlich die Vorteile dieser neuartigen, mikroinvasiven Technik auf. Hierzu zählen:

- der Erhalt der demineralisierten Zahnhartsubstanz,

- die Schonung der gesunden Zahnhartsubstanz,

- die Obturation der porösen, demineralisierten Bereiche,

- der dauerhafte Verschluss eventuell vorhandener Mikrokavitäten,

- die Stabilisierung der porösen und geschwächten Schmelzbereiche,

- die Verhinderung des Fortschreitens der Läsion,

- das minimierte Sekundärkariesrisiko des behandelten Bereichs

- das reduzierte Gingivitis-/Parodontitisrisiko der behandelten Region sowie

- die Verbesserung der Ästhetik im Bereich der Glättflächen und

- die damit verbundene hohe Akzeptanz seitens der Patienten.

Die Chemie des Infiltrationskunststoffes lässt darüber hinaus auch eine Kombination mit konventionellen Restaurationstechniken zu. Dieses Leistungsmerkmal dokumentiert die universellen Einsatzmöglichkeiten der mikroinvasiven Technik auch unter ästhetischen Aspekten bei der Therapie mit adhäsiven Kompositen. Damit steht ein Behandlungsverfahren zur Verfügung, das die Lücke zwischen häuslicher Mundhygiene und invasiver Füllungstherapie schließt. Klinische Studien werden zeigen müssen, ob sich dieser neuartige Behandlungsansatz bewährt.

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Seitenanfang