Prophylaxe 28.02.2011

Überempfindliche Zahnhälse

share

Die Suche nach überzeugenden Behandlungsansätzen

Die modernen und in vielen Fällen erfolgreichen Parodontaltherapien führen zu einer höheren Überlebenswahrscheinlichkeit jedes einzelnen Zahnes. Die erhaltenen Zähne weisen jedoch Verluste des parodontalen Zahnhalteapparates auf, die zu Gingivarezessionen und freiliegenden Zahnhälsen führen. Trotz einer Vielzahl von Behandlungsansätzen können im Rahmen der Desensibilisierung bis heute keine langfristigen und stabilen Erfolge erzielt werden.

Der stetig ansteigende prozentuale Anteil älterer Menschen, verbunden mit einer längeren Nutzungsdauer der Zähne bei einer gleichzeitig zunehmenden Anzahl von Parodontalerkrankungen und Rezessionen im Alter, kann als Hauptgrund für die steigende Bedeutung der Therapie hypersensibler Zahnhälse gesehen werden. Die heutigen therapeutischen Möglichkeiten im Bereich der Zahnerhaltung und Parodontologie können die Überlebenswahrscheinlichkeit der Zähne deutlich erhöhen. Durch involutive oder exogene Faktoren wie Rauchen und Stress können Zahnfleischrückgang und damit häufig verbundene Schmerzen während der Nahrungsaufnahme oder Respiration auch mit modernen mikrochirurgischen Methoden (Schleimhauttransplantat) der Rezessionsdeckung nur schwer therapiert werden (Abb.1). Das wachsende Gesundheitsbewusstsein und die damit verbundenen verstärkten Prophylaxemaßnahmen tragen zusätzlich dazu bei, dass bei falscher oder übertriebener Durchführung der häuslichen Mundhygiene freiliegende Dentinareale mit Dentinsensibilität resultieren (Addy et al. 1987). Um eine Schädigung und Degeneration des Pulpagewebes zu verhindern, die den Verlust der Pulpavitalität oder gar des gesamten Zahnes zur Folge haben kann, ist eine Behandlung der Überempfindlichkeit notwendig.

Was bedeutet Dentinhypersensibilität?

Mechanische, thermische oder osmotische Stimuli können Symptome der Hypersensibilität auslösen. Der Zahnhalsbereich stellt dabei einen besonderen Schwerpunkt dar. In einer bereits älteren Studie (Graf et al. 1977) konnte gezeigt werden, dass fast jeder siebte Proband aufgrund hypersensibler Zahnhälse an Schmerzen leidet. Die Patienten beschreiben in der Regel einen kurzen, intensiven Schmerz, der nur während des Reizes auftritt. Die Schmerzen können aber auch mehrere Minuten nach der Reizeinwirkung anhalten und so weit ansteigen, dass Essen, Trinken und sogar Atmen Schwierigkeiten bereiten (Abb.2).

Abb. 1 und 2: Klinische Darstellung freiliegender Zahnhalsbereiche.

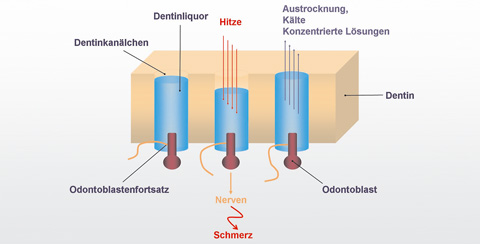

Generalisierter Zahnschmerz entsteht durch die Stimulation von Nozizeptoren, welche in den Zähnen selbst bzw. im benachbarten Parodontium lokalisiert sind. Das Dentin wird von den Fortsätzen aus dem subodontoblastischen Nervenplexus durchzogen. Der Dentinschmerz wird über die Ad-Fasern polymodal afferent weitergeleitet (Närhi et al. 1994). Umfangreiche experimentelle Untersuchungen konnten zeigen, dass die Anzahl offener Dentintubuli und der Grad der Erregbarkeit der nozizeptiven Nervenendigungen entscheidend für die Intensität der Empfindung sind, wobei der genaue Mechanismus der Schmerzweiterleitung nicht vollständig geklärt ist. Die heute allgemein akzeptierte Theorie ist die hydrodynamische Theorie. Innerhalb der Dentintubuli besteht ein Flüssigkeitsstrom, der durch osmotischen Druck reguliert wird. Dieser kann durch mechanische, thermische und osmotische Reize, die im Dentin bzw. in der benachbarten Zone des Prädentins auftreten können, verändert werden. Die Flüssigkeitsbewegung des Dentinliquors führt zu äußerst schmerzhaften Empfindungen. Man geht davon aus, dass der osmotisch generierte Flüssigkeitsstrom Ionenkanäle der axonalen Plasmamembran aktiviert, wodurch es letztendlich zu einer Depolarisation und Ausbildung eines Aktionspotenzials kommt (Griffiths et al. 1993; Charoenlarp et al. 2007). Hierbei scheint die Größenordnung der Verschiebung entscheidend für die Aktivierung der Nervenendigungen zu sein (Ahlquist et al. 1994).

Abb. 3 Schematische Darstellung der Schmerzweiterleitung.

Klinische Studien konnten zeigen, dass Substanzen, die zu einer Dehydratation, Verdunstung oder Temperaturänderung führten, als noxische Stimuli agierten (Chidchuangchai et al. 2007). Die Impulse der dentalen und pulpalen Nozizeptoren erreichen über die Ad-Fasern das Ganglion trigeminale und ziehen von hier aus zu den Nuclei des Nervus trigeminus (Kohlbach 2007). Durch die Supressoreigenschaft der Ab-Fasern und der zentralen absteigenden Bahnen im periaquaeduktalen Höhlengrau kann es zu einer Hemmung der Weiterleitung in höhere Zentren kommen. Obgleich die hydrodynamische Theorie eine Erklärung für das Auftreten des Dentinschmerzes darstellt, scheint die Entstehung weitaus komplexer zu sein, denn nicht alle Materialien, die zu einer Veränderung des osmotischen Druckes führen, ziehen eine Schmerzsensation nach sich. Ferner werden Substanzen beschrieben, die ohne die Veränderung des osmotischen Druckes zu einer Auslösung von Schmerz auf frisch eröffnetem Dentin führen können. Man geht davon aus, dass diese Substanzen in die Dentintubuli diffundieren und dort zu einer Aktivierung freier Nervenendigungen führen (Olgart 1985). Zudem führt die Verletzung der Dentinstruktur zu einer erhöhten Schmerzbereitschaft in der betroffenen Region.

Dieses Stadium der Hyperalgesie kann mit strukturellen Veränderungen im Bereich der peripheren Nerven in Verbindung gebracht werden, die während der Heilungsphase entstehen. Innerhalb von Stunden sprießen neue, von den Axonen ausgehende Nervenendigungen ein und versorgen die odontoblastischen und subodontoblastischen Zellschichten im Bereich der geschädigten Zone (Byers 1994). In diesem Zusammenhang scheint der Anstieg des NGF (Nerval Growth Factor) in den Fibroblasten der subodontoblastischen Schicht das Sprießen im Bereich der Axone anzuregen. Diese Hypothese wird durch das vermehrte Vorhandensein von NGF-Rezeptoren im Bereich der neu gebildeten Nervenendigungen verstärkt (Byers 1994). Es wird angenommen, dass der rapide Anstieg von neuen Nervenendigungen nach einer Verletzung der Dentinstruktur zu einer Hyperalgesie in diesem Bereich führen kann (Rifai et al. 2004). Eine potenzielle Verbindung zwischen der Theorie der Hyperalgesie und des Anstiegs der NGF besteht in der Beobachtung, dass die Sensibilität von Ad-Nervenendigungen durch den NGF um ein Vielfaches ansteigt. Die Schädigung der peripheren Nerven führt zudem zu einer chemischen Veränderung in den zentral lokalisierten neuronalen Zellkörpern, vermittelt durch den anterograden Transport vom NGF zu den peripheren Nervenendigungen der betroffenen Gewebe (Tonra et al. 1998).

Seitenanfang

Multifaktorieller Ursachenkomplex

Neben der erhöhten Zahnzahl im Alter gibt es eine Reihe von weiteren Ursachen für die offenbar ansteigende Zahl von Patienten mit Zahnhalsüberempfindlichkeit. So wies Addy (1992) darauf hin, dass gerade Patienten mit sensiblen Zahnhälsen eine sehr gute Mundhygiene aufweisen. Die durch Gingivarezession freiliegenden Wurzeloberflächen weisen eine große Zahl an offenen Dentinkanälchen auf, die durch Abrasion der dünnen und leicht zu entfernenden Zementschicht freigelegt werden. Erosionen können als Folge von Säureeinwirkungen, die in Form von festen oder flüssigen Nahrungsmitteln eingenommen werde, zu Schädigungen von Schmelz und Dentin führen. Insbesondere Fruchtsäfte zeigen eine hohe demineralisierende und erosive Wirkung auf die Zahnhartsubstanzen. In einer Studie von Aboutara et al. (1987) konnte das saure Milieu am Zahnfleischrand als begünstigender Faktor dargestellt werden, welches durch Plaquebildung, saures Gingivaexsudat und bakterielle Entzündungen hervorgerufen wird. Einflüsse wie Attrition, Abrasion bis hin zur Abfraktion spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Großteil der Zahnhartsubstanzschäden entsteht vermutlich durch eine Kombination der einzelnen Faktoren.

Therapiekonzepte

Die Behandlung hypersensibler Dentinbereiche sollte möglichst nach einem gewissen Grundschema erfolgen. Die rein visuelle Untersuchung und die dabei festgestellten freiliegenden Dentinbereiche sollten kein alleiniges Merkmal für einen Behandlungsbedarf sein. Die Befragung des Patienten und das von ihm geschilderte Schmerzgefühl sowie der Zeitpunkt des Auftretens nehmen eine wesentliche Rolle ein. Um die Angaben der Patienten besser auswerten zu können, ist die Verwendung einer Beurteilungsskala möglich. Eine 4-Punkte-Skala, wie sie beispielsweise von McFall et al. (1987) beschrieben wurde, hat den Nachteil, dass die straffe Unterteilung den Patienten verunsichern kann. Eine weitere und für den Patienten weitaus greifbarere Lösung bietet eine Skala von 1 bis 10, auf der der Patient je nach Empfindung eine Markierung setzt. Die Veränderung der Schmerzintensität kann so während der Behandlung erkannt und registriert werden.

Die Anwendung unterschiedlicher desensibilisierender Substanzen verfolgt im großen Maße das gleiche Ziel. Als entscheidend für eine langfristige Schmerzfreiheit wird hierbei einerseits die Alteration des Dentinliquors durch den Verschluss der Dentintubuli gesehen. Andererseits versucht man gezielt, die Reizweiterleitung im pulpalen Gewebe chemisch durch Agenzien wie Kalium zu modifizieren oder zu blocken (Rees et al. 2003). Das Anwendungsspektrum reicht von topisch applizierten Desensibilisierungswirkstoffen über die Anwendung von Dentinadhäsiven und Primersystemen bis hin zu mukogingivalchirurgischen Maßnahmen zur Deckung der Wurzeloberfläche und konventionellen Füllungstherapie oder endodontischen Maßnahmen als Ultima Ratio. Die größte praktische Bedeutung nehmen hierbei die topisch applizierten Desensibilisierungswirkstoffe ein. Dazu zählen unter anderem Fluoride, Kalzium- und Kaliumverbindungen, Strontiumchloride, Hydroxylapatit, Oxalate, Glutaraldehyd und Formalin. Sie werden meist in Form von Zahnpasten, Mundspüllösungen, Gelen, Touchierlösungen, Suspensionen, Kügelchen, Lacken und Pasten direkt appliziert oder per Kaugummi oder Iontophorese (medizinisches Verfahren zur Resorption von Arzneistoffen durch die Haut unter Anwendung eines schwachen elektrischen Gleichstromes) auf die Zahnoberfläche aufgebracht. Grossman formulierte bereits 1935 eine Reihe auch heute noch gültiger Kriterien, die ein desensibilisierendes Agens erfüllen sollte:

- keine Irritation des Pulpagewebes

- relativ schmerzlose Applikation

- einfache Applikation

- schnelle Wirksamkeit

- hinreichende Effektivität

- keine Nebenwirkungen

- dauerhafte Wirksamkeit

Die überwiegende Zahl der erhältlichen Präparate führt zwar zu einer raschen Milderung der Symptome. Diese ist jedoch häufig nur von kurzer Dauer. Ein Verschluss der Dentintubuli ist mit konservativen Methoden bisher nicht dauerhaft zu erreichen (Absi et al. 1995; Ahmed et al. 2005). Ist die Hypersensibilität mit einer für den Patienten störenden Ästhetik kombiniert, können Kunststoffrestaurationen und Keramikveneers indiziert sein. Vor einer umfangreichen Therapie dieser Art sollten jedoch funktionelle Störungen, die zu einem raschen Verlust der Restaurationen führen könnten, ausgeschlossen werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung von Hypersensibilitäten besteht in der Nutzung von Dentinadhäsiven. Es ist zwar möglich, die freiliegenden Dentinbereiche nach vorherigem Ätzen zu versiegeln, jedoch konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden, ob durch den invasiven Eingriff mit Säure nicht eher ein Anstieg der Sensibilität zu erwarten ist. Zudem scheinen Dentinadhäsive durch ihren chemischen Aufbau und die geringe Anzahl an Füllkörpern nicht in der Lage zu sein, längerfristigen Beanspruchungen durch Attrition und Abrasion standzuhalten. Der Einsatz von Lasern unterschiedlichster Wellenlängen und Energiedichten allein oder in Kombination mit den genannten Mitteln könnte eine vielversprechende Alternative zur konventionellen Behandlung darstellen. Hierzu liegen jedoch zurzeit noch keine klinischen Langzeitergebnisse vor.

Risikomanagement

Unabhängig von der angewendeten Methode und den jeweiligen Wirkstoffen spielt die Vermeidung möglicher Triggerfaktoren, die für die Entstehung des Schmerzreizes verantwortlich sind, eine wichtige Rolle. Dazu zählen vor allem eine atraumatische Mundhygiene sowie die Vermeidung von Erosiva, die zusätzlich zu einem raschen Abtrag der aufgebrachten Agenzien und zu einer Wiedereröffnung der Dentintubuli führen. Leichte Formen von Hypersensibilität lassen sich oftmals deutlich lindern, wenn eine Ernährungsumstellung erfolgt. Säurehaltige Nahrungsmittel, wie beispielsweise Zitrusfrüchte, sollten in einer Mahlzeit eingenommen werden, damit der Säureeingriff nicht über den gesamten Tag verteilt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die saure Nahrungsaufnahme nicht direkt vor dem Zähneputzen stattfindet. Bei generalisierten überempfindlichen Zahnhälsen ist es oftmals ratsam, vollständig auf Zitrusfrüchte zu verzichten. Die Verwendung weicher Zahnbürsten kann helfen, die Phase der Schmerzfreiheit, die meist nach dem Zahnarztbesuch nur wenige Wochen anhält, zu verlängern. Auch kann es ratsam sein, die manuelle Zahnbürste durch eine elektrische zu ersetzen, da bei diesen eine einfachere Kontrolle des Anpressdrucks möglich wird.

Zusammenfassung

Minimalinvasive konservierende und parodontologische Eingriffe führen zu einer höheren Überlebenswahrscheinlichkeit jedes einzelnen Zahnes. Durch involutive Faktoren treten jedoch vermehrt Verluste des parodontalen Zahnhalteapparates auf, die Gingivarezessionen und freiliegende Zahnhälse hervorrufen. Die heutigen Behandlungsansätze sind zwar in der Lage, die Überempfindlichkeit für einen kurzen Zeitraum zu minimieren. Langfristige Erfolge und eine definitive Therapie sind jedoch nach wie vor nicht möglich. Patienten mit hypersensiblen Zahnhälsen befinden sich zumeist in einem Lebensalter, in dem die Umstellung der häufig durchgeführten, exzessiven Mundhygiene, die zu den wichtigsten Triggerfaktoren der heutigen Sensibilität zählt, nur sehr schwer möglich ist. Der Großteil der aktuell auf dem Dentalmarkt erhältlichen Desensibilisierer erreicht als Touchierlösung lediglich eine oberflächliche Obturation der Dentinkanälchen, die – wie es scheint – der täglichen Mundhygiene nicht langfristig standhalten kann.

Autoren: ZA Martin Jaroch, Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa/Berlin

Seitenanfang