Zahntechnik 06.10.2025

„Scan it right“: Präzise Daten für präzise Arbeit

share

Auch wenn derzeit erst etwa 25-30 Prozent der Zahnarztpraxen in Deutschland über einen Intraoralscanner verfügen, ist der Trend klar: Die Systeme werden in den nächsten Jahren zum Standardinventar gehören. Doch mit der wachsenden Verbreitung zeigen sich auch die Herausforderungen in der praktischen Umsetzung.

Aus eigener Erfahrung und Erfahrungswerten von Kollegen aus der Zahntechnik kann man sagen, dass bei rund 30 Prozent der verkauften Geräte die Implementierung in den Praxisalltag gescheitert ist: Sie verstauben in der Ecke – oder der Zahntechniker muss aus schlechten Scans das Beste rausholen. Das ist oftmals sehr zeitaufwendig oder es kann im schlimmsten Fall keine Konstruktion erfolgen.

Die Gründe sind vielfältig:

- unzureichende Einweisung durch das Depot, den Hersteller oder den Reseller

- fehlende personelle und zeitliche Ressourcen zur Implementierung in der Praxis

- unzureichendes Wissen über Scanstrategien und digitale Workflows

- falsche oder zu günstige Investitionsentscheidungen bei der Systemwahl

- Unterschätzung der Lernkurve

Bei unseren individuellen Arbeitsabläufen funktioniert die Digitalisierung nicht per Knopfdruck. Sie braucht Planung, Schulung und Teamarbeit – sowohl in der Praxis als auch im Zusammenspiel mit dem Labor. Im Folgenden möchte ich drei von zahlreichen Faktoren und Beispielen aus zahntechnischer Sicht darstellen, die die Qualität unserer Arbeitsunterlagen beeinflusst.

1. Scannen von Präparationsgrenzen

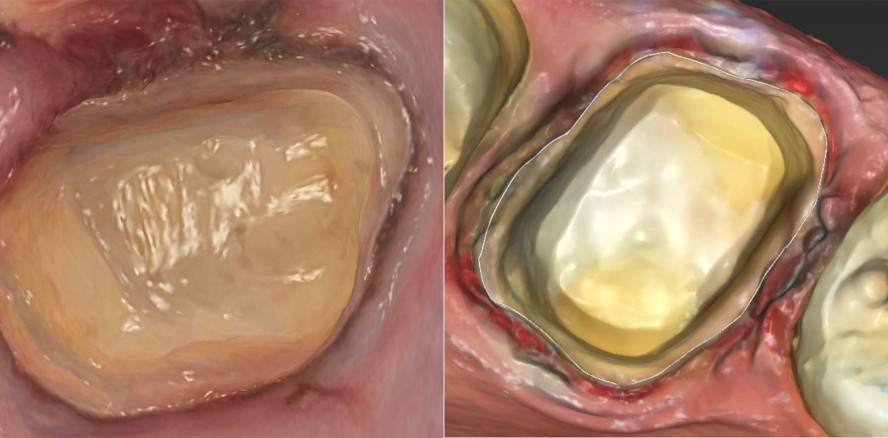

Für uns Zahntechniker ist die präzise Erfassung der Präparationsgrenzen entscheidend für die Qualität und Passung der prothetischen Arbeit. Beim konventionellen Abdruckverfahren werden durch den Anpressdruck des Abdruckmaterials die marginale Gingiva sowie Blut und Speichel mechanisch verdrängt und die Abdruckmasse kann tief in den Sulkus eindringen. Am Gipsmodell lassen sich diese Weichgewebsanteile dann meist manuell entfernen, sodass die Präparationsgrenze zuverlässig freigelegt werden kann. Anders verhält es sich bei der digitalen Abformung mit einem Intraoralscanner. Der Scanner erfasst ausschließlich das, was auch visuell zugänglich ist. Subgingivale Präparationen stellen dabei eine besondere Herausforderung dar: Sie müssen blutungsfrei und mithilfe von Retraktionsfäden oder -pasten deutlich freigelegt sein – andernfalls bleibt die Präparationsgrenze im Scan unvollständig oder unklar.

Gerade hier liegt aber auch ein großer Vorteil der digitalen Abformung: Der Behandler kann die Datenerfassung direkt kontrollieren und bei Bedarf sofort korrigieren. Durch die Möglichkeit, den Scan mehrfach vergrößert am Bildschirm zu analysieren, lassen sich Präparationsgrenzen detailliert beurteilen. In der farbigen Darstellung lassen sich Gingiva, Präparationsstumpf und etwaige Blutreste gut voneinander unterscheiden. Die farblose Ansicht wiederum betont die Konturen der Präparation und ermöglicht eine klare Einschätzung, ob die Grenzen für uns im Labor sauber erkennbar sind. Besonders hilfreich ist auch die Option, den Scan virtuell zu „drehen“ – so erhält der Behandler eine Perspektive, die der eines klassischen Abdrucks entspricht. Falls Unsicherheiten bei der Beurteilung bestehen, können die Scandaten direkt aus der Praxis an uns ins Labor übermittelt werden. In enger Abstimmung zwischen Behandler und Techniker lässt sich dann klären, ob die Daten für die geplante Restauration geeignet sind, oder ob Anpassungen an Präparation oder Nachscans notwendig sind.

2. Speichel und Blut

Wie bereits erwähnt, erfasst der Intraoralscanner ausschließlich das, was für ihn optisch zugänglich ist – das gilt auch für Flüssigkeiten im Mundraum. Blutungen im Sulkus können den Scan der Präparationsgrenze erheblich beeinträchtigen oder sogar vollständig verhindern. Für uns Zahntechniker bedeutet das: Die entscheidenden Details, die wir für eine präzise Arbeit benötigen, fehlen. Um dies zu vermeiden, ist eine saubere und blutungsfreie Freilegung der Präparationsgrenze essenziell. In der Praxis hat sich der Einsatz von Retraktionsfäden oder -pasten mit blutstillender Wirkung bewährt. In ausgeprägten Fällen bleibt dem Behandler keine andere Wahl, als den Scan nach Abheilung der marginalen Gingiva zu wiederholen.

Auch Speichel kann zu erheblichen Qualitätsverlusten im Scan führen. Er beeinträchtigt die Darstellung der Zahnoberflächen durch Reflexionen und Lichtstreuung des vom Scanner ausgesendeten Lichts. Das führt mitunter zu ungenauen oder verfälschten Oberflächendaten. Besonders kritisch wird es dann, wenn Speichel in den Fissuren des Antagonisten liegt und dieser miterfasst wird. Das kann zu Frühkontakten der restaurativen Arbeiten im okklusalen Bereich führen.

Daher ist es zwingend erforderlich, dass die zu scannenden Oberflächen – insbesondere die Präparationen und Okklusalflächen – vor dem Scan gründlich von Speichel abgesaugt und trocken abgeblasen werden. Nur so ist eine zuverlässige, detailgetreue digitale Abformung gewährleistet.

3. Häufige Fehlerquelle für Okklusalkontakte der Restauration: der Bisslagenscan

Aus zahntechnischer Sicht gilt ein klarer Grundsatz bei der digitalen Erfassung der Bisslage: Okklusion vor Präparation. Zu Beginn jeder Behandlung – unabhängig von der Indikation – sollten daher zunächst die Kiefer sowie die Bisslage gescannt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Patient weder betäubt noch ermüdet, befindet sich in einem stressfreien Zustand und hat volle Kontrolle über seine habituelle Schlussbissposition. Genau dieser Moment liefert die stabilste Ausgangslage für eine präzise und reproduzierbare Bisszuordnung.

Alle auf dem Markt befindlichen Intraoralscanner bieten eine integrierte Kontrollfunktion zur visuellen Überprüfung der okklusalen Kontakte. Zusätzlich kann die Okklusion vor dem Scannen mit herkömmlichem Okklusionspapier überprüft und markiert werden – diese Farbrückstände werden beim Scan miterfasst und bleiben im digitalen Datensatz sichtbar. Für den Zahntechniker entsteht dadurch ein digitales Okklusionsprotokoll, das sich mit dem Bisslagenscan abgleichen lässt – eine wertvolle Hilfe bei der Interpretation der okklusalen Verhältnisse.

Wurde die Bisslage vor der Präparation korrekt vom Scanner erfasst, bleibt die vertikale Dimension auch nach der Präparation im 3D- Koordinatensystem eindeutig definiert. Auf dieser Basis lassen sich dann die erforderlichen okklusalen Mindeststärken für unterschiedliche Materialien und Indikationen sicher prüfen und gegebenenfalls noch vor Beginn der Konstruktion anpassen oder mit dem Behandler abstimmen.

Fazit

Neben diesen gibt es zahlreiche weitere Faktoren, die über die Qualität der Arbeitsunterlagen entscheiden – und damit auch über die Präzision und Passgenauigkeit des zahntechnischen Produktes. Werden diese Faktoren systematisch beachtet, bietet der Intraoral- scan klare Vorteile gegenüber der analogen Abdrucknahme – sowohl im Hinblick auf Präzision und Prozesssicherheit als auch Effizienz.

Intraoralscanner sind auf dem Vormarsch. Die Entwicklungen zielen klar in Richtung Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Integration in bestehende Workflows. Die Konsequenz ist absehbar: In naher Zukunft wird die digitale Abformung zum festen Bestandteil des Praxisalltags gehören. Damit diese Potenziale in der Praxis tatsächlich zum Tragen kommen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Behandler, Assistenz und Zahntechniker essenziell. Die relevanten Kriterien und Abläufe müssen im Team verstanden, geübt und standardisiert werden. Denn nur wer die digitale Prozesskette kennt, kann sie aktiv mitgestalten.

3-Layer FLEX

3-Layer FLEX  3D-gedruckte Schienen

3D-gedruckte Schienen  DD cube X® ML

DD cube X® ML  DD Incisal X

DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben

DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link

DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI

DD Bio Splint P HI  DD cube case

DD cube case  DD Shade Guide

DD Shade Guide