Zahntechnik 28.02.2011

Vorsprung durch Zahntechnik

share

Die Umsetzung theoretischen Wissens über okklusale Zusammenhänge in Zahnersatz mit optimaler Kauleistung ist ein oft schwieriges Unterfangen. Gerade hier zeigen sich aber die Unterschiede zwischen „nur“ ansprechend gestalteten Einzelkronen oder Brücken und tatsächlich funktional einwandfreien Restaurationen. Ein Meister dieser Disziplin ist ZTM Jochen Peters, der schon vielen Fachkollegen und Zahnärzten mit Vorträgen und praktischen Kursen das Thema Okklusion nahegebracht hat. Wir haben ihn deshalb nach seinen Empfehlungen zur Gestaltung von Zahnersatz befragt. Das Interview führte Gerhard Frensel im Schulungslabor von Herrn Peters in Neuss.

Herr Peters, Sie sind einer der fortschrittlichsten deutschen Zahntechniker und haben insbesondere viel zur Diskussion des komplexen Themas Okklusion beigetragen. Welche Ratschläge und Empfehlungen können Sie Ihren Kollegen in Zahntechnik und Zahnheilkunde zur Gestaltung von Versorgungen geben?

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass bei der Anfertigung von Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich immer die Gefahr besteht, durch eine unsachgemäße Gestaltung von okklusalen und approximalen Kontaktbeziehungen Funktionsabläufe negativ zu beeinflussen. Oft wird nach lehrbuchartiger Dogmatik vorgegangen, meist durch Anlage von zu vielen Kontakten. Somit besteht die Gefahr einer Okklusionsverschlüsselung, welche die Bewegungsmöglichkeiten des Unterkiefers einschränkt und damit Para- und Dysfunktionen verursacht. Dagegen bietet die Betrachtung natürlicher Okklusionsverhältnisse – im eugnathen wie im dysgnathen Gebiss – eine effektive Möglichkeit zur Rekonstruktion des okklusalen Reliefs mit entsprechend hoher Kauleistung.

Was zeichnet denn Ihr Okklusionskonzept aus? Und inwiefern unterscheidet sich Ihr Ansatz von anderen?

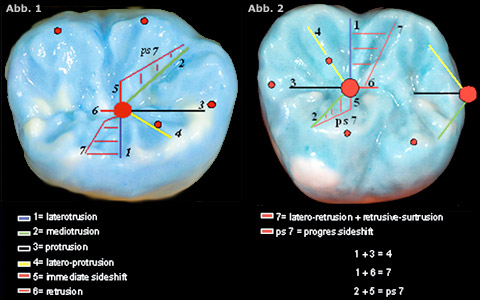

Mein Konzept ist aus eigenen langjährigen Erfahrungen in der zahntechnischen Praxis entstanden. Es basiert auf der differenzierten, möglichst genauen Analyse der Bewegungsphysiologie des Unterkiefers. Aus diesen Überlegungen habe ich den bekannten okklusalen Kompass modifiziert und dem internationalen Farbcode zusätzlich korrespondierende Zahlenwerte beigefügt (Abb. 1 und 2). So ergeben sich logisch nachvollziehbare Ableitungen etwa von kombinierten Bewegungen: Zum Beispiel 1 (Laterotrusion) plus 3 (Protrusion) führt zu 4 (Lateroprotrusion). Dieser Aufbau zeigt eine klare Gliederung und schließt auch komplexere Bewegungen wie die Progressive Sideshift (hier ps7 genannt) ein. Gelernt haben wir alle, dass die Form der Zähne ihrer Funktion folgt. Aber erst die differenzierte Analyse der natürlichen physiologischen Zusammenhänge liefert uns die Erkenntnisse, die wir zur korrekten Gestaltung von okklusal leistungsfähigem Zahnersatz benötigen.

Abb. 1 Modifizierter okklusaler Kompass im Unterkiefer-6er.

Abb. 2 Modifizierter okklusaler Kompass im Oberkiefer-6er.

Also bedeutet Ihr Okklusionskonzept eine stärkere Berücksichtung der individuellen Verhältnisse des Patienten? Und vermeiden Sie beispielsweise die nach gängiger Lehrmeinung üblichen Dreipunkt-Kontakte in der Zahn-zu-Zweizahnbeziehung?

Richtig. Man muss sich als Zahntechniker beziehungsweise als Zahnarzt stets vergegenwärtigen, dass jeder Patient, der die Praxis betritt, etwas Wichtiges mitbringt: sein neuromuskuläres Gleichgewicht – vorausgesetzt es befindet sich im Einklang. Dieses vom Gehirn erlernte Bewegungsverhalten des Unterkiefers resultiert schließlich in der Okklusion und sollte wegweisend im Hinblick auf unsere Gestaltung sein. Nach meiner Erfahrung können daher doktrinäre Herangehensweisen das Risiko von Parafunktionen bei der Okklusion eher erhöhen. Und je mehr Kontakte, desto größer die Fehlerquellen. Meine Vorbilder erhalte ich dagegen durch eine genaue Funktionsanalyse der natürlichen Zahn- und Kieferverhältnisse. Dazu dient mir auch meine ständig größer werdende Sammlung von mittlerweile über 200 Gipsmodell-Paaren natürlicher kariesfreier Gebisse der verschiedenen Angle-Klassen – ein wertvoller Fundus für die Okklusionsgestaltung.

Gibt es deutliche Unterschiede bei der Anzahl der Kontaktpunkte zwischen den verschiedenen Molaren und Prämolaren, eventuell in Abhängigkeit von der Gebissklasse? Und hat die jeweilige Gebissklasse weiteren Einfluss auf die Okklusion?

Ein 4er besitzt nach meiner Erfahrung ein bis zwei okklusale Kontakte, ein 5er zwei bis drei, ein 6er drei bis vier und ein 7er ein bis zwei Kontakte, die vor allem richtig positioniert sein müssen. Bei den unterschiedlichen Gebissklassen ist die Anzahl der Okklusionskontakte ähnlich, allerdings ist die Lage unterschiedlich. Pro Quadrant ergeben sich maximal 15 okklusale Kontaktpunkte, meist sind es 10 bis 13, mitunter noch weniger. Die approximalen Kontakte bei unteren und oberen Seitenzähnen liegen in Richtung bukkal, eine Ausnahme bildet hier der 6er zum 7er im Oberkiefer, deren Kontaktbereich mehr nach palatinal verlegt sein muss. Ferner begünstigt die Gebissklasse I (Zahn-zu-Zweizahnbeziehung) aufgrund der dreieckigen Öffnungen im Oberkiefer vestibulär mit einer entsprechenden Eckzahn-Frontzahnführung die laterale Bewegung des Unterkiefers (Abb. 3). Anders die Klasse II: der Distalbiss, bei dem die Zähne in einer Zahn-zu-Zahnbeziehung stehen. Hier können die Höcker der unteren Seitenzähne nicht durchgleiten (Abb. 4). Die Folge daraus sind frühzeitige Abrasionen. Häufig beobachten wir in Klasse II verdrehte Frontzähne; diese entstehen durch die Orientierung der Zähne zueinander, weil deren Abstützung fehlt.

Abb. 3 Gebissklasse I, von vestibulär. Typische Zahn-zu-Zweizahnbeziehung.

Abb. 4 Gebissklasse II1: Die Zahn-zu-Zahnbeziehung schränkt laterale Unterkiefer-Bewegungen stark ein.

Was bedeutet denn Ihr Okklusionskonzept für die tägliche Arbeit des Zahntechnikers? Worauf sollte besonders geachtet werden?

Mein Okklusionskonzept ist Teil einer wirtschaftlichen und rationellen Vorgehensweise, die im täglichen Arbeitsablauf in Praxis und Labor mehr Sicherheit bietet und bei konsequenter Anwendung das Einschleifen auf ein Minimum reduziert. Dem Patienten vermittelt es nicht nur Kompetenz, sondern – bedingt durch die richtige Morphologie – einen entsprechenden Kaukomfort. Wichtig ist, dass in Praxis und Labor eine gemeinsame Sprache gesprochen wird. Hilfreich ist hierbei für die alltäglichen Arbeitsabläufe die Erstellung eines Okklusionskontaktprotokolls. Voraussetzung für eine effektive Kauleistung sind die transversalen Größenverhältnisse der Zähne. Nur so ist es möglich, eine anatomisch korrekte Formgebung in Verbindung mit Freiräumen zu berücksichtigen. Bei Nichteinhaltung transversaler Größen erhöht sich die Gefahr von Gleithindernissen. Zwangsläufig ergeben sich daraus flachere Gestaltungen der Okklusalflächen, welche die Kauleistung entsprechend mindern. Dabei kann dem Unterkiefer die notwendige Orientierung zum Oberkiefer verloren gehen. Irritationen des Kausystems sind somit nicht ausgeschlossen.

Die meisten Restaurationen werden heute immer noch in Metallkeramik gefertigt, zunehmend aber auch mit dem Zirkonoxid-Vollkeramiksystem Cercon smart ceramics. Kann hier anstelle der Schichttechnik die Überpresstechnik Cercon press & smile für eine funktionelle Okklusion eingesetzt werden?

Ja. Cercon press & smile ist sogar eine gute Alternative, weil ich dabei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung habe: entweder alles zu pressen und anschließend zu bemalen, oder die Cut-Back-Technik anzuwenden und mit Schneide- und Effektmassen zu überschichten. Entscheidend ist aber immer die richtige Vorgehensweise in der Okklusion – unabhängig von der gewählten Methode.

Kann die korrekte Gestaltung von Okklusionsflächen für unsere Zahntechnik auch Vorsprung im zunehmend globalisierten Wettbewerb bedeuten?

Sie kann nicht nur, sie muss einen Vorsprung im Wettbewerb bedeuten. Ich bin davon überzeugt: Ein besseres Verständnis der funktionalen Zusammenhänge wird immer zu besserer Qualität beim Zahnersatz führen. Und bei der Okklusion spürt der Patient ja geradezu, ob ein zahntechnisches Spitzenprodukt integriert wurde oder ob es sich um ein schwaches Nachahmerkonstrukt, eventuell aus fernöstlicher Billigproduktion, handelt. Insofern sind die deutschen Labore aufgerufen, ihre Qualitätsstandards, insbesondere bei der Okklusionsgestaltung von Restaurationen, weiter auf höchstmöglichem Niveau zu halten, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Dann wird unsere Zahntechnik ihre Spitzenposition – die sie international zweifellos noch besitzt – bewahren können. Also im besten Sinne: Vorsprung durch Zahntechnik.

Interview durchgeführt von Gerhard Frensel.