Branchenmeldungen 29.02.2024

26. Fellow Meeting des ITI: Gemeinsam erfolgreich auf Kurs!

share

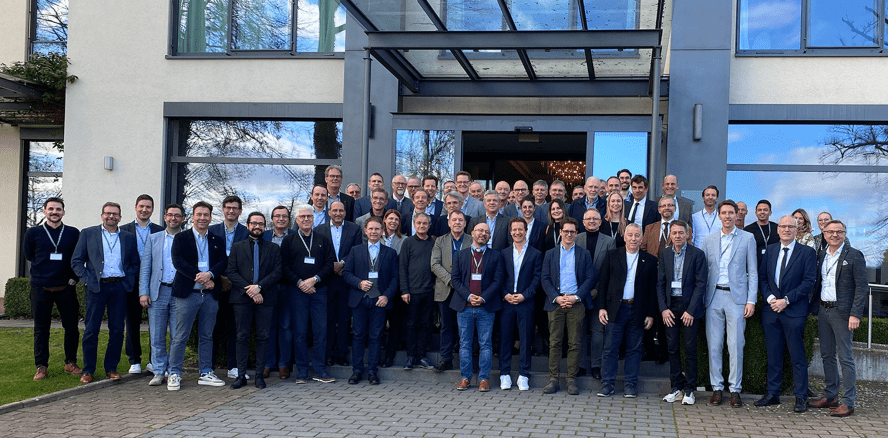

In Geisenheim-Johannisberg, im schönen Rheingau, liegt die Burg Schwarzenstein, wo sich im Februar traditionsgemäß die ITI-Sektion Deutschland zu ihrem 26. Fellow Meeting getroffen hat. Neben der Aufnahme der neuen Fellow-Anwärter – ein fester Bestandteil eines jeden Fellow Meetings – standen die Aktivitäten der deutschen Sektion des vergangenen Jahres im Vordergrund. Auch das neue Leadership-Team, bestehend aus Dr. Anne Bauersachs, Prof. Dr. Dr. Eik Schiegnitz, Dr. Florian Will, Thomas Kreuzwieser und PD Dr. Stefan Röhling, welches die Amtsgeschäfte vor genau einem Jahr übernommen hatte, konnte eine positive Bilanz ziehen: Nicht nur der hochkarätige Jahreskongress in Dresden, sondern auch die erfolgreichen Curricula-Kurse „Implantologie“, „Orale Regeneration“ sowie das neue Format „Digital“ waren im vergangenen Jahr wichtige Veranstaltungen der deutschen ITI-Sektion. Darüber hinaus konnte die Mitgliederzahl kontinuierlich auf nunmehr über 1.400 gesteigert und dadurch die Bedeutung der ITI-Sektion Deutschland als etabliertes Netzwerk von Oralchirurgen, Kieferchirurgen, Zahnärzten und Zahntechnikern weiter bestätigt werden.

Traditionsgemäß gab es zu Beginn des Fellow Meetings fachliche Einblicke von ITI-Mitgliedern, die im Rahmen eines ITI-Scholarships klinische und wissenschaftliche Erfahrungen im Ausland sammeln konnten. Dieses Jahr berichteten jedoch keine Mitglieder der deutschen Sektion von den in der Ferne gemachten Eindrücken, sondern zwei Scholars aus Brasilien, die aktuell an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Münster tätig sind. Die Herren Guilherme Trento und Hian Parize gaben Einblicke in ihren Klinikalltag, wobei wissenschaftliche Tätigkeiten – insbesondere die Mitarbeit bei diversen Studien – im Vordergrund standen. Beide Scholars betonten, dass sie die in Münster gesammelten Eindrücke nicht nur klinisch und wissenschaftlich, sondern auch persönlich geprägt haben.

Anschließend begann das Hauptprogramm mit den Antrittsvorlesungen der diesjährigen Fellow-Aspiranten:

Den Anfang machte PD Dr. Dr. Keyvan Sagheb, der als Oberarzt an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum in Mainz tätig ist. Er berichtete über Augmentationen in der ästhetischen Zone mittels patientenspezifischen CAD/CAM-Titangittern. Er verdeutlichte die Wichtigkeit von Augmentationen, betonte aber auch, dass die verschiedenen Konzepte zur Vermeidung von komplexen Rekonstruktionen, wie beispielsweise die Verwendung von durchmesserreduzierten oder kurzen Implantaten, bei der Behandlungsplanung berücksichtigt werden sollten. Neben den klassischen Methoden der ossären Augmentationen wie Guided-Bone-Regeneration, Knochenblock- oder Schalentechnik, haben sich in Mainz bei komplexen vertikalen und horizontalen Rekonstruktionen auch die patientenindividualisierten Titangitter im Alltag bewährt. Den Patienten wird dabei einerseits die Morbidität der Entnahmestelle erspart, andererseits stellen dabei vor allem das intraoperative Weichgewebsmanagement und postoperative Dehiszenzen die größten Herausforderungen dar.

Ihm folgte Dr. Daniel Bäumer, der eine Zahnarztpraxis in Lindau betreibt und seit vielen Jahren ein aktives Mitglied des „Young ITI-Teams“ der Sektion Deutschland ist. Er berichtete anhand vieler Fallbeispiele von den Möglichkeiten der „Virtualisierung“ von Patienten für die Implantatchirurgie und -prothetik. Zunächst erklärte er die Unterschiede zwischen Digitalisierung und Virtualisierung und darauffolgend die Möglichkeiten, die sich dadurch in der Zahnmedizin und Implantologie eröffnen. Neben einer DVT-Aufnahme ist bei der Virtualisierung ein Intraoral- und zusätzlich noch ein Gesichtsscan erforderlich. Vorteil sei, dass vor allem bei komplexen implantologischen und prothetischen Rekonstruktionen Patienten durch reduzierte Operations- und Behandlungszeiten profitieren können. Vonseiten der Behandler müssen jedoch die längeren primären Planungszeiten, die möglichen Ungenauigkeiten der Übertragung in situ und die hohen technischen Anschaffungs- und Erhaltungskosten bedacht werden.

Im Anschluss daran informierte PD Dr. Mayte Buchbender, die als Leiterin der Hochschulambulanz für Orale Chirurgie, Orale Implantologie und Orale Medizin an der Uniklinik in Erlangen tätig ist, die Zuhörer über Implantologie in besonderen medizinischen Szenarien. So muss beispielsweise bei der implantologischen Rekonstruktion von Patienten mit ektodermaler Dysplasie eine erhöhte Implantatverlustrate sowie eine erhöhte Komplikationsrate im Bereich des periimplantären Weichgewebes beachtet werden. Bei Patienten mit Sarkomen und Karzinomen muss eine vorangegangene Bestrahlungstherapie berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist die Rekonstruktion des Knochen- und Weichgewebes anspruchsvoll, was insbesondere in solchen Fällen eine konsequente Indikationsstellung für eine Implantatbehandlung unverzichtbar macht.

Den zweiten Teil der Nachmittagssession eröffnete PD Dr. Doğan Kaner. Der Parodontologe, der sowohl an der Uniklinik in Witten/Herdecke als auch in eigener Praxis in Berlin tätig ist, referierte über Wundheilung und Wundheilungsstörungen nach parodontal- und implantatchirurgischen Eingriffen. Zu Beginn erläuterte er die Prinzipien der parodontalen Regeneration und der klassischen Guided-Bone-Regeneration-Methoden und die Faktoren, welche diese Techniken beeinflussen können. Eine der schwerwiegendsten Komplikationen sind dabei Dehiszenzen, die gehäuft bei kombinierten Horizontal- und Vertikalaugmentationen auftreten können. Durch das Ausmaß der postoperativen Durchblutungsstörung wird die Häufigkeit des Auftretens einer Dehiszenz beeinflusst: Je höher die Durchblutungsstörung, desto wahrscheinlicher eine Dehiszenz. Mittels spezieller chirurgischer Techniken, beispielsweise durch die Anwendung von Weichgewebsexpandern, kann eine Periostschlitzung und eine damit assoziierte Durchblutungsstörung verhindert und somit die Dehiszenzwahrscheinlichkeit minimiert werden.

Den Abschluss der Session mit den Fellow-Anwärtern bildete das Referentenduo Dres. Markus und Mathias Sperlich. Die Brüder, welche gemeinsam eine Zahnarztpraxis in Freiburg im Breisgau betreiben, sprachen über die Möglichkeiten der Sofortbehandlung mit Keramikimplantaten und ob ein Vitamin D3-Screening und -Management ein Benefit bei der Patientenbehandlung darstellen. Die Referenten verdeutlichten, dass vor allem bei Sofortbehandlungen und der gleichzeitigen Verwendung von präfabrizierten Kronen ein präoperatives, digitales Backward-Planning und die intraoperative Verwendung von statischen Bohrschablonen unverzichtbar seien. Durch die Verwendung von modernen zweiteiligen Keramikimplantaten aus Zirkonoxid, die mittlerweile durch ein optimiertes Spritzgussverfahren hergestellt und auch in den digitalen Workflow integriert werden können, sind ästhetisch anspruchsvolle Rehabilitationen – insbesondere im Frontzahnbereich – möglich. Im letzten Teil des Vortrags betonten die Referenten, dass sich ein Vitamin D3-Mangel, der bei einem Großteil der Bevölkerung vorliegt, negativ auf das ossäre Einwachsverhalten von Implantaten auswirken und ein möglicher Co-Faktor für Misserfolge sein kann.

Auch in diesem Jahr wurde der fachliche Teil des ersten Tages durch den Vortrag des Industriepartners abgeschlossen. Dr. Kay Vietor, Oralchirurg aus Langen und Zahntechnikermeister Stephan Röben, der für die Straumann Group Deutschland als Head of Customer Solutions and Training tätig ist, berichteten über die Möglichkeiten und Grenzen der dynamisch navigierten Implantologie. Im Gegensatz zur klassischen statischen Navigation, bei der die virtuell geplante Implantatposition und -angulation über eine geführte Bohrschablone in den klinischen Situs übertragen wird, geschieht dies bei der dynamischen Navigation mittels eines Kamera-Marker-Systems. Die Kamera erkennt den im Mund fixierten Marker und ermöglicht eine virtuelle, digitale Echtzeitsimulation der Implantation, welche zeitgleich auf einen Bildschirm oder eine „Augmented Reality“-Brille übertragen wird.

Der zweite Sitzungstag ist nicht nur den sektionsinternen Belangen gewidmet, traditionsgemäß gibt es hier auch einen „besonderen Vortrag“ der über wissenschaftliche, klinische oder ITI-relevante Themen informiert. Dieses Jahr konnte die ITI-Sektion Deutschland dafür Prof. Dr. Urs Belser gewinnen. Prof. Belser ist ein echtes ITI-Urgestein und war von 1983 bis 2012 der Direktor der Klinik für festsitzende Prothetik und Biomaterialien an der Unizahnklinik in Genf und bis vor Kurzem auch Gastprofessor an der Uniklinik für Oralchirurgie und Stomatologie in Bern. Zunächst gab er einen kurzen, aber sehr emotionalen Rückblick über die ersten Jahre des ITI, das von Anfang an maßgeblich von Protagonisten der deutschen Sektion – wie Prof. Dr. Gisbert Krekeler oder Prof. Dr. Wilfried Schilly aus Freiburg im Breisgau, die beide zu den Gründungsmitgliedern zählten – geprägt wurde. Anschließend analysierte er kritisch die Langzeitstabilität von festsitzenden Implantatrestaurationen im Fronzahnbereich. Er erläuterte prothetische Faktoren, welche für eine ansprechende Rot-Weiß-Ästhetik relevant sind und veranschaulichte, wie sich die chirurgischen, aber auch die prothetischen Implantatkomponenten in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Er zeigte viele klinische Fälle, die über einen Zeitraum von über 20 Jahren nachuntersucht wurden und verdeutlichte, dass vor allem bei der Implantation im Frontzahnbereich ein stetiges Wachstum des Kiefers und eine damit assoziierte Veränderung der Inzisalkanten der natürlichen Nachbarzähne beachtet werden müssen.

Zum Abschluss des diesjährigen Fellow Meetings, inmitten der schönen Weinberge, gab die Chairwoman der ITI-Sektion Deutschland Dr. Anne Bauersachs, einen Rückblick über die verschiedenen Aktivitäten der Sektion im vergangenen Jahr. Der informative Jahreskongress in Dresden sowie auch die begehrten Curriculum-Kurse „Implantologie“, „Orale Regeneration“ und das neue Format „Digital“ waren im vergangenen Jahr ein Beleg dafür, dass sich die Sektion auf dem richtigen Weg befindet. In den insgesamt 48 Study Clubs wurden im letzten Jahr 148 Treffen mit mehr als 1.940 Teilnehmenden durchgeführt. Darüber hinaus konnte mit einem kontinuierlichen Zuwachs die Mitgliederzahl auf nunmehr über 1.400 erhöht und damit auch die Bedeutung der deutschen Sektion im globalen Netzwerk des ITI weiter ausgebaut werden. In diesem Jahr zählen sicherlich der „Open-Mic-Contest“ am 15.03.2024, bei dem sich junge Referentinnen und Referenten auf der Bühne beweisen können, und das „Young ITI meets late summer in the cITI“-Event am 11. und 12. Oktober in München zu den Highlights der ITI-Sektion Deutschland.