Branchenmeldungen 10.06.2015

Fragen und Antworten zum künstlichen Zahnschmelz

Was bedeutet Biomimetisch?

Biomimetik (auch Bionik) ist ein Fachbegriff, der in unserer Gesellschaft etabliert ist.[1, 2] Unter dem Begriff Biomimetik versteht man vereinfacht gesagt die Nachahmung der Natur bzw. deren Funktionsprinzipien.[1]

Hydroxylapatit [chemische Formel: Ca5(PO4)3(OH)] ist das härteste Material im menschlichen Körper und bildet die Grundlage für Zähne und Knochen.[3, 4]

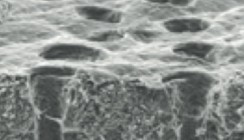

Der Zahnschmelz des Menschen besteht fast ausschließlich aus Hydroxylapatit.[3, 4] Deshalb ist es sinnvoll für ein biomimetisch wirkendes Zahnpflegeprodukt Hydroxylapatit zu verwenden. Die chemischen und strukturellen Eigenschaften der Hydroxylapatit-Kristallite in Biorepair sind sehr ähnlich derer des natürlichen Zahnschmelzes.[5] Deshalb können sich diese Kristallite mit dem Zahnschmelz verbinden und haben einen positiven Nutzen auf die Mundgesundheit (u.a. "Reparatur" mikrofeiner Zahnschmelzdefekte, Ausbildung einer protektiven Schicht und natürliche antimikrobielle Eigenschaften).[5-11]

Ist die Schutzwirkung durch Hydroxylapatit wissenschaftlich belegt?

In einer umfassenden Studie von Lelli et al. wurde der Effekt einer Hydroxylapatit-haltigen Zahncreme in vivo (d.h. an natürlichen Zähne in der Mundhöhle der Probanden) untersucht.[11] In der Studie wurde eine Hydroxylapatit-haltige Zahncreme gegenüber einer Fluorid-haltigen Zahncreme untersucht. Acht Wochen wurden die Zahncremes regelmäßig angewendet. Im Anschluss wurden einzelne Zähne entfernt und die Oberflächen wurden mit einer Vielzahl chemischer und struktureller Analysemethoden charakterisiert. Es zeigte sich, dass sich bei der Verwendung einer Hydroxylapatit-haltigen Zahncreme eine Schutzschicht ausbildet, die aus Hydroxylapatit (also dem natürlichen Zahnmineral) besteht. Bei der Verwendung der Fluorid-haltigen Zahncreme konnte keine solche Schutzschicht detektiert werden.[11]

Wurden die Wirknachweise mit Hydroxylapatit an Probanden oder nur unter Laborbedingungen durchgeführt?

Die in Punkt 2 beschriebenen Studie von Lelli et al. wurde an natürlichen menschlichen Zähnen direkt im Mundraum durchgeführt.[11] Viele weitere Studien zur Wirksamkeit von Hydroxylapatit wurden in situ (d.h. unter realen Mundhöhlenbedingungen) durchgeführt.[10] Somit können alle natürlichen Effekte (Remineralisation, Erosion, Plaquebildung, Kaubewegungen etc.) nachvollzogen werden. In situ Versuche (innerhalb der Mundhöhle) sind deshalb gegenüber in vitro Untersuchungen (Laborbedingungen außerhalb der Mundhöhle) von Vorteil.

Schmelzprüfkörper aus Rinderzähnen, die in situ im Mundraum verwendet werden sind in der zahnmedizinischen Forschung etabliert und werden routinemäßig verwendet, um den humanen Zahnschmelz zu simulieren.

Was macht Hydroxylapatit am defekten Zahnschmelz?

Veröffentlichungen zeigen, dass durch die Verwendung von Hydroxylapatit mikrofeine Defekte im Zahnschmelz ausgeglichen werden können.[5]

Größere Defekte im Zahnschmelz können durch die tägliche Anwendung einer Zahncreme allerdings nicht regeneriert werden, sondern bedürfen einer professionellen Zahnversorgung beim Zahnarzt. Sowohl Zahncremes mit Hydroxylapatit als auch mit Fluorid können keine großflächigen Zahnschmelzdefekte reparieren.

Wichtig ist insbesondere, dass der künstliche Zahnschmelz in Biorepair als Schutzschicht gegen erosive Angriffe verwendet werden kann (siehe auch Stellungnahme zu Punkt 2).[11]

Ist Fluorid für die Kariesprophylaxe unverzichtbar?

In der akademischen Literatur gibt es unterschiedliche Meinungen zur Schichtdicke der Mineralschicht, die durch Fluorid auf den Zähnen entsteht. So wurde in einer aktuellen Studie von Müller et al. mit hochauflösenden oberflächensensitiven Analysemethoden gezeigt, dass diese wesentlich dünner als bisher angenommen ist.[12]

Im Fachbuch "Dental Caries" wird beschrieben, dass die durch Fluorid gebildete Calciumfluorid-Schicht auf der Zahnoberfläche insbesondere beim Genuss stark säurehaltiger Getränke nicht über längere Zeit beständig ist.[13]

Überdies wird in der aktuellen Literatur beschrieben, dass es bei Fluoridzahncremes insbesondere beim Thema Schutz und Reparatur von Enamel-Erosionen Verbesserungspotential gibt. In einem Vorwort zu einer Studienübersicht mit neuartigen Mineralbausteinen in Zahncremes heißt es von dem renommierten Zahnmediziner Professor J. M. ten Cate (Academisch Centrum Tandheelkunde; Amsterdam):[14] "While fluoride toothpastes have shown their general efficacy in caries prevention there still is the need for more efficacious products, in particular for fluoride containing oral care products that are effective to prevent or repair acid induced erosion of the enamel."

Kann man Erosionen und Karies vergleichen?

Unter Erosion versteht man die Auflösung des Zahnminerals durch Säuren (ohne bakteriellen Einfluss).[13, 15] Dies geschieht durch den Genuss säurehaltiger Nahrungsmittel (z.B. Zitrusfrüchte, Limonaden, Fruchtsäfte). Karies ist prinzipiell auch eine Art Erosion, denn bei einer Karieserkrankung produzieren bestimmte Bakterien Milchsäure, die den Zahnschmelz angreifen.[13]

Karies ist aufgrund der verbesserten Mundhygiene rückläufig. Erosionen nehmen allerdings aufgrund unserer modernen Ernährungsgewohnheiten (d.h. dem Genuss säurehaltiger Nahrungsmittel) stetig zu. Deshalb ist es wichtig diesen Erosionen vorzubeugen. Eine gute Möglichkeit ist die regelmäßige Verwendung von Biorepair, da sich eine biomimetische protektive Schicht ausbildet, die den natürlichen Zahn schützen kann.[11] Diese Schicht lässt sich als "Opferanode" beschrieben. Durch die tägliche Verwendung von Biorepair erneuert sich diese Schicht kontinuierlich.

Literatur

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Bionik (01.06.2015).

[2] http://www.duden.de/rechtschreibung/biomimetisch; http://www.duden.de/rechtschreibung/Bionik (01.06.2015).

[3] S. V. Dorozhkin, M. Epple, Angew. Chem. 2002, 114, 3260-3277.

[4] R. Z. LeGeros, Prog. Cryst. Growth Charact. 1981, 4, 1-45.

[5] N. Roveri, E. Battistella, L. Bianchi, I. Foltran, E. Foresti, M. Iafisco, M. Lelli, A. Naldoni, B. Palazzo, L. Rimondini. J. Nanomater. 2009.

[6] C. Poggio, M. Lombardini, M. Colombo, S. Bianchi, J. Dent. 2010, 38, 868-874.

[7] M. Hannig, C. Hannig, Nat. Nano. 2010, 5, 565-569.

[8] G. Orsini, M. Procaccini, L. Manzoli, F. Giuliodori, A. Lorenzini, A. Putignano, J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 510-517.

[9] P. Tschoppe, D. L. Zandim, P. Martus, A. M. Kielbassa, J. Dent. 2011, 39, 430-437.

[10] C. Hannig, S. Basche, T. Burghardt, A. Al-Ahmad, M. Hannig, Clin. Oral Investig. 2012, 17, 805-814.

[11] M. Lelli, A. Putignano, M. Marchetti, I. Foltran , F. Mangani, M. Procaccini, N. Roveri, G. Orsini, Front. Physiol. 2014, 5, 1‑7.

[12] F. Müller, C. Zeitz, H. Mantz, K. H. Ehses, F. Soldera, J. Schmauch, M. Hannig, S. Hüfner K. Jacobs, Langmuir 2010, 26, 18750-18759.

[13] O. Fejerskov, E. Kidd, Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management, Blackwell, Oxford, 2008.

[14] Guest Foreword: J. M. ten Cate, J. Dent. 2014, 42s1, s1.

[15] J. Zheng, F. Xiao, L. M. Qian, Z. R. Zhou, Tribol. Int. 2009, 42, 1558-1564.