Wissenschaft und Forschung 24.03.2015

Stammzellen und Zebrafische: Dermatologen tagten in Ulm

Was haben flossenamputierte Zebrafische und trübe

Hornhäute auf einem Dermatologen-Kongress zu suchen? Rund 350 Mediziner

und Naturwissenschaftler, die von Donnerstag bis Samstag an der 42.

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung (ADF) in

Ulm teilgenommen haben, kennen die Antwort.

Das Bindeglied

sind Stammzellen, „Alleskönner“ und „Mechaniker“ des Körpers, die sich

in verschiedene Gewebe verwandeln können und so Defekte reparieren.

„Stammzellen sind wichtig, um das Gleichgewicht der Haut aufrecht zu

erhalten. Sie können jedoch auch eine entscheidende Rolle bei der

Krebsentstehung spielen“, sagte Professorin Karin Scharffetter-Kochanek,

Gastgeberin der Tagung sowie Ärztliche Direktorin der Ulmer Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie.

Bei dem Kongress zeigte ein hochrangig besetzter Workshop mit

Molekularmedizinern und einem Entwicklungsbiologen das

Forschungsspektrum und eben diese beiden Seiten der Stammzellen auf. Und

auch sonst bewiesen die Dermatologen Sinn für Interdisziplinarität.

Stammzellen

gelten als Hoffnungsträger der Medizin: Mit ihrer Hilfe sollen bereits

Wunden von Diabetikern oder Brandopfern geschlossen worden sein, denen

die Amputation des betroffenen Glieds drohte. Und auch an der

Universität Ulm wird intensiv zu den Alleskönnern geforscht: Im neuen

„Trauma“-Sonderforschungsbereich untersuchen Wissenschaftler, wie

Stammzellen die Regeneration des verletzten Gewebes nach schweren

Unfällen unterstützen können. Die Alterung der „Mechaniker“, die ihren

Reparaturauftrag im Körper dann nicht mehr richtig erfüllen können, ist

darüber hinaus ein wichtiges Thema der Klinischen Forschergruppe 142

(Sprecherin Prof. Scharffetter-Kochanek).

Eines Tages könnten

Blinde durch die Übertragung bestimmter Stammzellen sogar das Augenlicht

wiedererlangen. Entsprechende Forschungsergebnisse stellte Professorin

Natasha Frank von der Harvard Medical School bei dem Workshop vor. „Am

Übergang von der Hornhaut zur Lederhaut des Auges, im so genannten

Limbus, finden sich Stammzellen, die für die Regeneration der Cornea

sorgen. Ein Mangel dieser Stammzellen führt zur Erblindung“, erklärte

Natasha Frank. Bisher sei es jedoch schwierig gewesen, limbale

Stammzellen aufzuspüren. Doch nun hat die Gruppe um Frank das Molekül

ABCB5 als Marker identifiziert und so bereits erfolgreiche

Transplantationen im Mausmodell durchgeführt. Dank gesunder limbaler

Stammzellen, die einer Maus mit Hornhautschaden übertragen wurden,

konnte das Tier wieder sehen. „Unsere Ergebnisse tragen womöglich zur

besseren Behandlung von Hornhautschäden beim Menschen nach Unfällen mit

Chemikalien oder Verbrennungen bei“, sagte die Medizinerin. Doch

Stammzellen aus dem Limbus sind rar, deshalb hofft Natasha Frank in

Zukunft auf andere „Mechaniker“ zurückgreifen zu können – zum Beispiel

aus der Haut.

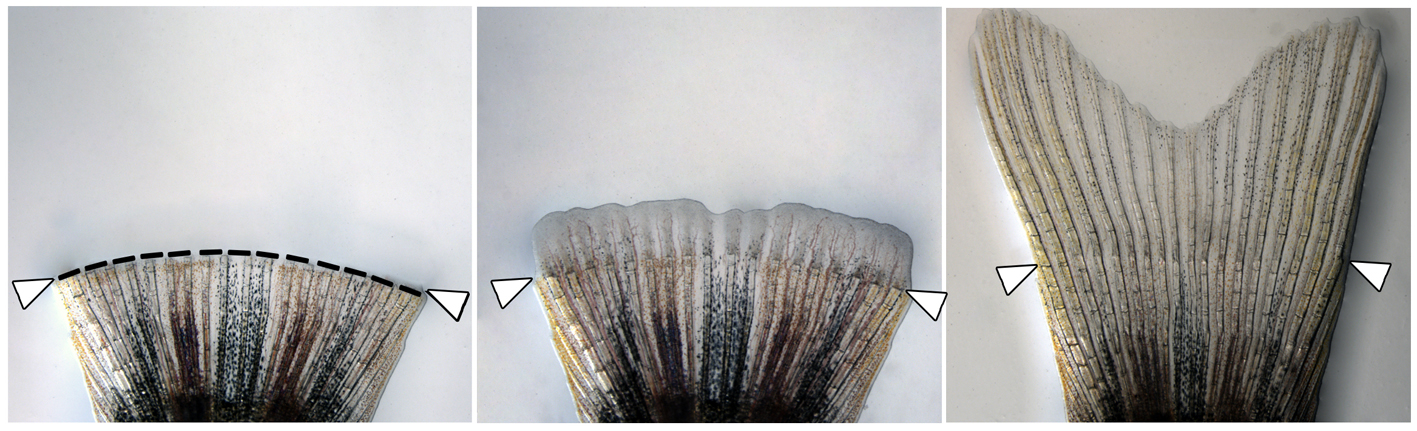

Zebrafisch als Vorbild

Über die unglaublichen Fähigkeiten des Zebrafischs können selbst Stammzellforscher nur staunen: „Verliert der Wasserbewohner eine Flosse, wächst sie innerhalb von nur zwei Wochen vollständig und perfekt nach“, verdeutlichte Professor Gilbert Weidinger vom Institut für Molekulare Biologie und Biochemie bei der Tagung. Im Gegensatz zu Säugetieren, bei denen nur einige Organe wie die Leber und die Haut regenerieren, erneuern Zebrafische sogar Gehirn, Herz und Retina in kurzer Zeit. Die Grundlagen dieser „Wunderheilung“ konnte Weidinger bereits aufdecken: Verletzt sich der Wasserbewohner, werden differenzierte, adulte knochenbildende Zellen aktiviert, die sich zurück ins Vorläuferstadium entwickeln und so den Knochen reparieren. Aber welche Gene steuern die unerschöpfliche Regenerationsfähigkeit des erwachsenen Tiers und welche molekularen Signalwege sind dabei aktiv?

Bei der ADF-Tagung brachte Gilbert Weidinger die

Ärzte und Naturwissenschaftler auf den neuesten Stand: „Der

Wnt-Signalweg ist zweifelsfrei wichtig für die Regeneration der

Fischflosse. Allerdings konnten wir keine entsprechende Aktivität in der

Oberhaut oder in den ,Vorläufer-Zellen‘ nachweisen und nehmen deshalb

an, dass Wnt-signaling indirekt wirkt, also ,Organisationszentralen‘

ansteuert, die wiederum den Heilungsprozess in angrenzenden Geweben

anstoßen.“ Es lohnt sich genauer hinzuschauen, denn der Zebrafisch hat

als Wirbeltier viel mit dem Menschen gemeinsam, als Modellorganismus ist

er etabliert.

Die dunkle Seite der Stammzellen verdeutlichte

die Molekularmedizinerin Dr. Catherin Niemann. Die Kölnerin sprach über

Mutationen in Stammzellen des Haarbalgs, die das Wachstum von malignen

Talgdrüsentumoren befördern. Doch auch abseits der Stammzellforschung

schauten die Tagungsteilnehmer über den „Tellerrand“: Für das

Verständnis und letztlich die erfolgreiche Behandlung von Neurodermitis

bei Kindern ist die Zusammenarbeit mit Epidemiologen wie Professor

Dietrich Rothenbacher und PD Dr. Jon Jakob Genuneit von der Uni Ulm

wichtig. Gemeinsam mit Professor Johannes Weiss (Universitätsklinik Ulm

für Dermatologie und Allergologie) stellten sie bei der Tagung

Ergebnisse der SPATZ Gesundheitsstudie vor, bei der Kinder und ihre

Familien über einen längeren Zeitraum regelmäßig untersucht werden.

Weiterhin standen bei der ADF-Jahrestagung 36 Einzelvorträge und fünf

Spezialvorträge internationaler Forscher sowie Posterbegehungen und

Preisverleihungen auf dem Programm.

„Insgesamt waren die Beiträge

auf hohem wissenschaftlichen Niveau. Ganz bewusst haben wir Anleihen in

der Entwicklungsbiologie und anderen Fächern genommen. So können wir

womöglich Analogieschlüsse auf evolutionär konservierte Signalwege bei

der Wundheilung und Regeneration der Haut ziehen. Die Forschung an

Zebrafischen hilft eventuell dabei, diese Signalwege aufzuklären und das

Wissen für die narbenfreie Abheilung von Wunden zu nutzen“, resümierte

Professorin Scharffetter-Kochanek. Und auch weitere Forschungsarbeiten,

die bei der Tagung vorgestellt wurden, könnten den Sprung in die Klinik

schaffen. Da wären zum Beispiel der Einsatz mesenchymaler Stammzellen

zur Behandlung von chronisch nicht heilenden Wunden sowie die

spezifische Zerstörung von Krebsstammzellen des malignen Melanoms und

anderer Hautkrebse, um Rezidive und Metastasen dieser Tumore langfristig

behandeln zu können.

Die Gäste, darunter klinisch und

naturwissenschaftlich orientierte Forscherinnen sowie Forscher, waren

vom Löwenmenschen und von Ulm begeistert. Im Ratskeller haben sie

Erfolge und das Wiedersehen bis in die Nacht gefeiert

Auszeichnungen bei der ADF-Jahrestagung

Bei der ADF-Jahrestagung wurden zahlreiche Preise vergeben: Professor Kilian Eyerich aus München erhielt für seine Forschung den Paul Langerhans Preis über 10 000 Euro, das Stipendium der Deutschen Stiftung für Dermatologie/ADF (50 000 Euro) für Nachwuchsforscher geht nach Zürich an Dr. Martin Glatz. Den Egon Macher Preis für junge Wissenschaftler über 5000 Euro teilen sich Tobias Bald aus Bonn und Yuliya Skabytska (Tübingen).

Dr. Karmveer Singh und Dr. Andrea Kügeler (beide Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie, Ulm) wurden mit einem Reisestipendium für Ihre Arbeiten zur Regulation des IGF-1 Signalweges durch sehr hohe Konzentrationen von Superoxidanionen bei der Alterung und zur Bedeutung von freien Radikalen bei der Wundheilung ausgezeichnet. Hier scheint es ganz spezifische Unterschiede der Radikalspezies und des darauf reagierenden Gewebes zu geben. Diese Arbeiten verdeutlichen, dass es auch zukünftig keine einfachen Lösungen mit Antioxidantien geben wird. Darüber hinaus wurden weitere Auszeichnungen wie der ADF/ECARF-Award für eine Arbeit über Ko-Faktoren beim allergischen Schock (Florian Wölbing aus München, 5000 Euro), Posterpreise und weitere Reisestipendien vergeben.

Quelle: Annika Bingmann/Universität Ulm