Branchenmeldungen 06.03.2013

Protein mit antibakterieller Wirkung entdeckt

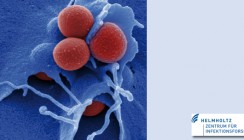

Lange glaubte die Wissenschaft bakterielle Erreger mit Hilfe wirksamer Antibiotika im Griff zu haben. Mittlerweile sind jedoch antibiotikaresistente Erreger auf dem Vormarsch. Diese häufig multiresistenten Bakterien stellen gefürchtete Krankheitserreger dar und machen neue therapeutische Ansätze nötig. Kürzlich konnten zwei Forscherteams an der Vanderbilt University in den USA in einer Reihe von Studien zeigen, dass unser Immunsystem ein wirksames Gegenmittel gegen einen dieser Erreger bereithält: Das Protein S100A8/A9, auch Calprotectin genannt, kann das Wachstum des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) hemmen. Es wird von Immunzellen am Ort der Infektion abgegeben und bindet dort die Metalle Zink und Mangan an sich. Diese Metalle sind für die MRSA-Bakterien lebenswichtig: Ohne sie können sie sich nicht vermehren und werden derart geschwächt, dass sie leichter durch die körpereigenen Immunzellen abgetötet werden können.

Privatdozent Dr. Günter Fritz, Heisenberg-Stipendiat in der Abteilung

für Neuropathologie des Universitätsklinikums Freiburg, forscht seit

mehr als zehn Jahren an den sogenannten S100-Proteinen und klärte nun

mit seinen amerikanischen Kollegen die molekulare Wirkungsweise von

S100A8/A9 bei der Bindung von Mangan und Zink auf. Die dreidimensionale

Struktur des Proteins zeigte, dass es Mangan in einer bislang völlig

unbekannten und für Proteine einzigartigen Form bindet. Diese

Erkenntnisse können wegweisend sein bei der Entwicklung neuartiger

Substanzen, die Mangan binden und dadurch bakterienhemmend wirken.

Die Ergebnisse der Studie wurden nun online im Vorabdruck der

renommierten Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of

Sciences vorgestellt.

Originaltitel der Publikation: Molecular basis for manganese

sequestration by calprotectin and roles in the innate immune response to

invading bacterial pathogens

doi: 10.1073/pnas.1220341110

http://www.pnas.org/content/early/2013/02/15/1220341110.abstract

Quelle: Universitätsklinikum Freiburg