Praxismanagement 26.04.2011

Die Vertrauenspraxis

share

Ganz gleich, ob Menschen sich von Angesicht zu Angesicht oder auf Empfehlungsportalen über Zahnarztbesuche und Behandlungen unterhalten, überall ist es eine Frage des Vertrauens. Und wird diese infrage gestellt, dann ist es schwierig, sie wieder herzustellen mit dem Ergebnis, dass Patienten eine andere vertrauenswürdige Zahnarztpraxis suchen.

Im Büro kommt das Gespräch auf das Thema Zahnarzt. Da gibt jeder seine guten und schlechten Erfahrungen zum Besten. Die Kollegin Froh klagt: „Bei meinem Zahnarzt gibt es trotz eines vereinbarten Termins noch Wartezeiten von mindestens 30 Minuten. Die Frau am Empfang ist zwar richtig nett, aber die Helferin, die mir die Zähne reinigt, die ist manchmal etwas unfreundlich. Und immer tut mir das Zahnfleisch nach der Prophylaxe noch tagelang weh. So sehr, dass ich kaum was essen kann.“ Ihre Kollegin Weiß antwortet: „Ich lasse mir auch die Zähne jedes Jahr reinigen, aber weh getan hat mir noch nie etwas. Was wird denn bei dir gemacht?“ Im Laufe des Gesprächs hegt Kollegin Froh immer mehr Zweifel an den Fähigkeiten ihrer jetzigen Zahnarztpraxis. Am Schluss fragt sie „Wie heißt denn dein Zahnarzt? Ich glaube, ich gehe da mal hin.“

Jede positive oder negative Empfehlung, ob mündlich oder virtuell, ist ein Gradmesser für das entgegengebrachte Vertrauen. Nur zwei Sterne statt fünf Sterne und ein negativer Hinweis auf die unzureichende Diagnose oder den unfreundlichen Umgang mit dem Patienten im Empfehlungsportal reichen, um andere Patienten im Internet nach anderen Praxen suchen zu lassen. Vertrauen spielt eine maßgebliche Rolle in der erfolgreichen Begegnung und Kommunikation zwischen Menschen und wird zum wichtigen Mittel der Kompensation von unsicheren Situationen. Auch bei der Wahrnehmung von Risiken spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. Nach Luhmann (1989) hilft Vertrauen komplexe Sachverhalte zu vereinfachen. Vertrauen ist in unübersichtlichen Situationen wichtig, in denen das für eine Entscheidung notwendige Wissen fehlt. Sie erhält die Handlungsfähigkeit des Patienten in einem komplexen Umfeld aufrecht. Weiterhin haben negative Informationen häufig einen stärkeren Einfluss auf unsere Entscheidungen als positive Informationen. Es ist einfach, Vertrauen zu verlieren und schwierig, Vertrauen zu gewinnen (Slovic, 1993). Die Auswirkungen für die Praxis bei einer mangelhaften Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen können kaum überschätzt werden.

Bei den behandlungstechnischen Risiken bzw. Risiken zu einer Therapie verfügen die Patienten nicht über genügend Fachwissen, um eine Entscheidung fällen zu können. Ein ausführliches und vertrauensbildendes Beratungsgespräch schafft dem Patienten ein Wissenszuwachs, dennoch bilden der Behandler und das Team einen wesentlichen Faktor, um Vertrauen zu schaffen. Dem Patienten stehen verschiedene Strategien zur Verfügung, um Vertrauen zu erlangen:

– Er kann vorhandene Wissenslücken füllen. Dies ist oftmals keine praktikable Lösung, da unsere Ressourcen, unsere Zeit und unsere kognitive Fähigkeiten begrenzt sind. Diese Versuche sind bei Patienten zu entdecken, die sich im Internet eine Therapie herausgepickt haben oder mit einem Zettel an Argumenten und Wünschen den Zahnarzt besuchen.

– Er gleicht Wertüberzeugungen ab und findet Übereinstimmungen, z.B. „Ich lehne zu viel Technik in der

Medizin ab, weil es verhindert, dass der Mensch in Einklang mit seinem Körper ist.“

– Er vertraut den Einschätzungen anderer aufgrund ihres gegenseitigen vorhandenen vertrauensvollen Verhältnisses, oder weil es sich um einen ausgewiesenen Kompetenzträger handelt, z.B. Personen seines Vertrauens, Familienmitglieder, Freunde, Experten. Dieser Mechanismus wird auch in der Werbung angewandt, z.B. in Form von Dr. Best.

Die soziale Komplexität unseres Zeitalters wäre ohne Vertrauen und die Möglichkeiten, dieses zu institutionalisieren, nicht denkbar. Wenn kein vertrauenserweckender Eindruck hinterlassen werden kann, bleibt mangelnde Vertrautheit und das Gefühl der Unsicherheit. Die große Bedeutung, die Vertrauen zugeschrieben wird, schlägt sich auch im Marketing nieder. Durch die Konzentration auf starke Marken und der Betonung der Corporate Identity soll Vertrauen durch Vorhersagbarkeit und Gleichförmigkeit hergestellt werden. Beim Verbraucher wird so das Gefühl der Vertrautheit ausgelöst; er weiß, worauf er sich einlässt, wenn er die Produkte multinationaler Firmen konsumiert. Ein internationales Beispiel veranschaulicht dies hervorragend: Ein Hamburger von einer Fast-Food-Kette schmeckt in Amerika genauso wie in China. Ein weiteres Phänomen, das die wachsende Bedeutung von Vertrauen unterstreicht, ist die allgegenwärtige Personalisierung. Vertrauen in eine abstrakte, nicht greifbare Organisation zu haben, fällt uns eben schwer. Wertvorstellungen sind nicht festzustellen, viele Firmen wirken gleich, man findet keine Orientierung an einem gesichtslosen Unternehmen. Da werden dann wie in der aktuellen Werbekampagne von 1&1 der Kundendienstleiter als Sprachrohr und Bezugsperson vor die Kamera geholt. Er soll Vertrauen wecken. Diese Strategie ist allerdings nicht frei von Risiken. Wird der Imageträger in einen Skandal – wie etwa im Falle von Tiger Woods – verwickelt, so strahlen auch diese negativen Schlagzeilen auf die Firmen zurück.

Ihr Vertrauenskonto

Das „Geheimnis des Vertrauens“ ist ähnlich einfach wie das „Geheimnis einer guten Beziehung“: Weit weg aller romantischen Verklärung liegt es ganz einfach darin, dass man von einem Konto nicht nur abheben kann, sondern auch etwas einzahlen muss. Für das „Vertrauenskonto“ gilt das Gleiche wie für ein Bankkonto: Wer einen hohen Kontostand anstrebt, muss dafür sorgen, dass er mehr einzahlt als er entnimmt. Und wer will, dass sein Konto im Plus ist, der sollte zweckmäßigerweise mit dem Einzahlen beginnen und nicht mit dem Abheben.Vertrauen entsteht durch transitive Prozesse, d.h. durch gemeinsame vergangene Interaktion und Erfahrung und/oder durch Reputationen und Referenzen des Vertrauensnehmers. Vertrauen ist auch kein Zustand, sondern ein Prozess, in dem das Vertrauen wiederholt verifiziert werden muss. Prinzipiell bringen alle Menschen ein Grundvertrauen mit. Unser gesamtes Zusammenleben ruht darauf, dass unsere Mitmenschen recht friedfertig, anständig und gesittet sind. Es wird unterschieden zwischen:

– Historical/Relational Trust oder gewachsenes Vertrauen: Eine Vertrauensspirale wird aufgebaut, wenn

die gegenseitigen Erwartungen erfüllt und diese durch entsprechende Handlungen verstärkt werden. Die Strategien und Maßnahmen erfolgen in kleinen Etappen zwischen den Akteuren.

– Swift Trust oder blindes Vertrauen: Hier fehlen langfristige Bindungen, da keine gemeinsame Vergangenheit gegeben. Es ist jedoch notwendig, um zu den gewünschten Resultaten zu kommen. Die Situation wird gelöst, indem beispielsweise der Patient bekannte Eigenschaften aus anderen Gebieten importiert und auf die Zahnarztpraxis bezieht. Aus diesem Grund sollten ein professionelles internes und externes Erscheinungsbild, ein positives Praxisklima, ein zuvorkommender Service, ein freundlicher Umgang und ausführliche Gespräche eine wichtige Stellung einnehmen.

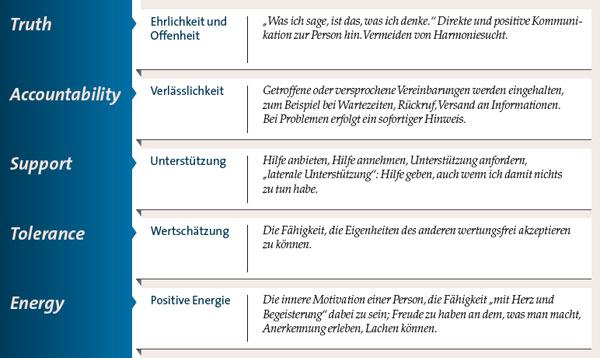

Das Vertrauenskonto lässt sich füllen nach folgender Formel:

Vertrauenswachstum

Vertrauen lässt sich nicht erzwingen. Es verursacht höchstens erzwungenes Stillhalten bzw. einen unfreiwilligen Kontrollverzicht. Druck schafft Blockaden. Vertrauen sollte wachsen können. Und dass Vertrauen wachsen muss, heißt nicht, dass man nichts unternehmen kann. Das Vertrauen zu fremden Menschen wächst, wenn wir eine Weile mit ihnen zusammen waren und dabei keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. So ist zu erklären, dass wir einen Mitreisenden im Zug, dem wir vor einer Stunde zum ersten Mal begegnet sind, darum bitten, auf unser Gepäck aufzupassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Dieb ist, ist nicht kleiner als bei jedem anderen, der draußen auf dem Gang vorbeigeht. Für die Zahnarztpraxis bedeutet es, sich u.a. Zeit zu nehmen, auch eine Beziehungsebene zum Patienten (oder Mitarbeiter) aufzubauen und sich nicht nur auf die Behandlung und technische Fakten zu konzentrieren. Auch nach der Behandlung sollte die Kommunikation mit dem Patienten fortgeführt werden, z.B. in Form von einer Praxiszeitung, regelmäßige Info-Mails oder Anschreiben mit wertvollen Tipps und Informationen. Vertrauensbildend wirkt nette, freundliche Kommunikation, und zwar oft mit überraschender Geschwindigkeit. Positive Signale setzen ein lächelndes Gesicht, auch beim Telefonieren, d.h. wenn der Patient Sie nicht sieht. Er hört es an der Stimme.

Ein weiterer hilfreicher Schritt ist es, die Frage umzukehren und zu fragen: Was sollte unterlassen werden, um dem Wachstum von Vertrauen keine überflüssigen Hindernisse in den Weg zu stellen? Es versteht sich von selbst,

dass Vertrauensbrüche „kontraindiziert“ sind, z.B. wenn der Zahnarzt sagt, dass die Spritze nicht weh tun wird und sie dem Kind dennoch unangenehm sticht. Oder wenn genannte Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Oder wenn die angepriesene und teure Versorgung beim Einsetzen nicht passt. Wichtig für den Vertrauensaufbau ist weiter (vor allen Dingen im Team), bei Konflikten anstelle von Harmoniesuche oder Konfliktscheue, klar Stellung zu nehmen. Wenn es hart auf hart geht, zeigt sich meist, dass die Menschen zu kumpelhaften, nachgiebigen Ansprechpartnern weniger Vertrauen haben als zu sogenannten „strengen“ und „fordernden“ Personen. Sie wissen schließlich dadurch, woran sie sind: „Wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er es klipp und klar. Wenn er also nichts sagt, kann ich mich darauf verlassen, dass alles in Ordnung ist. Und wenn er mich mal lobt, weiß ich genau, dass er es wirklich ernst meint und nicht bloß gute Stimmung machen will.“

Das Vertrauenskonto lässt sich mit einer Formel (siehe obige Abbildung) füllen.

Außerhalb der Praxis signalisiert eine kontinuierliche Präsenz und ein konsequenter professioneller Auftritt Zuverlässigkeit und Vertrautheit und zahlt so auf das Vertrauenskonto ein. Per Marketing und Werbung kann die Praxis seinen Anspruchsgruppen die für den Aufbau von Vertrauen zwingend notwendigen Informationen vermitteln. Das Vertrauen kann sich umso besser entfalten, je mehr Informationen infolge regelmäßiger Kommunikation vorliegen und je besser sie den Elementen vertrauensfördernder Kommunikation – Wahrheit, Offenheit, Kontinuität, Interesse, Glaubwürdigkeit – gerecht werden.