Recht 10.10.2011

Premiumwerbung und Honorarrückzahlung

share

Das Jahr 2011 ist noch nicht vorüber, da sind die Tische des Themenbüfetts „Zahnarztrecht“ bereits reich gedeckt. Für den Zahnarzt sind zwei schmackhafte Rechtsprechungshäppchen darunter. Unsere Rechtsautoren haben schon einmal vorgekostet.

1. Bundesverfassungsgericht: „Premiumwerbung“ zulässig!1, 2

Blick zurück: Zahnärzten ist eine berufsbezogene und sachangemessene Werbung erlaubt. Blick auf die Entscheidung: Es ist Zahnärzten nicht generell verboten, zugleich für zahnärztliche und gewerbliche Tätigkeiten zu werben, soweit die gewerbliche Tätigkeit einen engen Bezug zur zahnärztlichen Tätigkeit aufweist (hier: Werbung eines Zahnarztes für das eigene zahnärztliche Labor).

Blick nach vorn: Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) gesteht Zahnärzten nun auch einzelne Formen der „Premiumwerbung“ zu.3

Sachverhalt und ausgewählte

Entscheidungsgründe4

Ein Zahnarzt hatte sich mit Verfassungsbeschwerden gegen

zwei berufsgerichtliche Verurteilungen gewendet. Zu den

Verurteilungen war es gekommen, weil der Zahnarzt in einer Zeitungsanzeige

und auf einer Website sowohl für seine zahnärztlichen (Zahnarztpraxis)

als auch gewerblichen Leistungen (eigenes zahnärztliches Labor und

Verlag) geworben und auf einer öffentlichen Veranstaltung zudem

Verlosungskarten für eine „Live-Verlosung“ zahnärztlicher Leistungen ausgelegt

hatte („Preise“: eine professionelle Zahnreinigung sowie eine

Bleachingbehandlung).

Die Website des Zahnarztes hatte unter anderem bebilderte Hinweise auf einen digitalen Volumentomografen sowie diverse eingängige Werbeaussagen enthalten („einzigartige Vorteile bei der Implantatdiagnostik“). Nach Auffassung der Berufsgerichte hatte der Zahnarzt durch diese Formen der Werbung gegen das Verbot der berufswidrigen Werbung verstoßen. Durch die von ihm gewählte Außendarstellung könnte der Eindruck erweckt werden, der Zahnarzt lasse sich vornehmlich von seinem Gewinnstreben leiten, argumentierten die Berufsgerichte. Die hiergegen eingelegten Rechtsmittel blieben ohne Erfolg. Zwar gestanden auch die Berufungsinstanzen der Zeitungsanzeige, Website sowie den ausgelegten Verlosungskarten einen „gewissen Informationswert“ zu. Nicht hinnehmbar aber seien die Verquickung zahnärztlicher Leistungen mit gewerblichen Interessen (Anzeige und Website) bzw. das Verwenden von Werbemaßnahmen, wie sie für die gewerbliche Wirtschaft typisch seien (Verlosungsaktion).

Mit seinen Verfassungsbeschwerden rügte der Zahnarzt daraufhin die Verletzung seiner Grundrechte. Mit Erfolg: Die angegriffenen berufsgerichtlichen Entscheidungen verletzten den Zahnarzt in seiner Berufsfreiheit, befand das höchste deutsche Gericht. Es gebe keine Gründe des Gemeinwohls, die ein generelles Verbot der Verbindung zahnärztlicher und gewerblicher Tätigkeiten in der Werbung rechtfertigen könnten. Die Werbung für das eigene zahntechnische Labor sowie den Verlag des Zahnarztes weise einen unmittelbaren Bezug zur zahnärztlichen Tätigkeit auf. Deshalb sei sie nicht geeignet, das Vertrauen in die Integrität des Zahnarztes zu untergraben. Der Zahnarzt habe auch das Recht, auf die technische Ausstattung oder Einrichtung seiner Zahnarztpraxis hinzuweisen. Dies dürfe in grafisch hervorgehobener Weise und auch in sprachlich zugespitzter Form geschehen, soweit hierdurch die Ebene der Sachlichkeit nicht verlassen werde.

Auch soweit der Zahnarzt im Rahmen der geplanten Verlosungsaktion Gutscheine für gesundheitsfördernde Leistungen als Preise angeboten habe, sei dies nicht berufswidrig. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Erbringung dieser Leistungen die Patientengesundheit nicht beeinträchtige (verneint bei der professionellen Zahnreinigung, offen gelassen beim Bleaching). Dass es sich bei der Verlosungsaktion um eine typisch gewerbliche Werbemethode gehandelt hatte, führe nicht zur Berufswidrigkeit dieser Werbung.

Fazit für den

Zahnarzt

Das BVerfG erweist sich einmal mehr als „Wegbereiter“5 eines

zunehmend liberalen zahnärztlichen Werberechts.6 Dem Zahnarzt sind

nun auch für die gewerbliche Wirtschaft typische, als besonders

effektiv geltende Werbestrategien und -mittel nicht mehr grundsätzlich

versagt. Diese Form der „Premiumwerbung“7 erscheint dadurch gekennzeichnet,

dass sie Patienten unter Berücksichtigung der aus der Werbewirkungsforschung

bekannten Erkenntnisse anspricht (Erlangen einer günstigen

Aufmerksamkeits- und Gefühlswirkung z.B. durch die Verwendung auffälliger

Bilder, durch Texte mit eingängigen Slogans oder durch Werbemaßnahmen mit

Event-Charakter).

Damit hebt sich „Premiumwerbung“8 erkennbar von der herkömmlichen reinen „Sachinformationswerbung“ der Zahnärzte ab (z.B. Praxisschild, „Visitenkarte“ im Internet, Einladung zu Tagen der „Offenen Tür“). Unter Werbegesichtspunkten erschien diese Form der Werbung weithin auf Zufallserfolgen angelegt.9 Einem konzisen Konzept folgt die höchstrichterliche Rechtsprechung dabei bislang aber nicht (siehe „Die Werbematrix (un)zulässiger Werbemaßnahmen“).

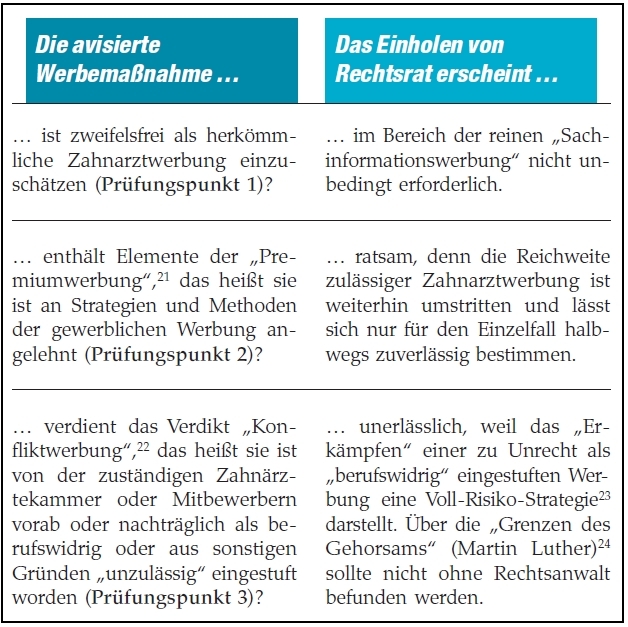

Auch wenn das BVerfG mit seinem Urteil für einen juristischen Paukenschlag16 gesorgt hat: Einzelne Berufsgerichte und Zahnarztkammern zeigen in ihren Entscheidungen deutlich weniger Commonsense. Die Rechtsprechung bleibt tief entzweit über die zulässige Reichweite der Zahnarztwerbung. Bei der Konzeption und Umsetzung von Werbung ist überdies nicht allein das Berufsrecht des Zahnarztes zu beachten. Zu denken ist unter anderem17 auch an die Sanktionsmöglichkeiten nach dem Heilmittelwerberecht (HWG)18 sowie dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).19 Das rechtzeitige Einholen von Rechtsrat mag helfen, voreilig erhobenen Vorwürfen eines fahrlässigen Verstoßes gegen werberechtliche Vorschriften zu begegnen20 (Abb. 1).

Abb. 1: „Lohnt der Gang zum Anwalt?“ – Ein Drei-Punkte-Plan als Entscheidungshilfe.

Wie risikofreudig der Zahnarzt in seiner Werbung sein will, hat er letztlich aber selbst zu entscheiden. Er befindet sich insoweit in einem Dilemma: Die isolierte Betrachtung bereits als „zulässig“ erachteter Werbeformen birgt die Gefahr, dass effektivere und gegebenenfalls ebenfalls zulässige Werbearten ungenutzt bleiben. Eine Werbestrategie der kalkulierten Regelverletzungen aber stellt in Anbetracht der stets vorzunehmenden Einzelfallbetrachtung hohe Anforderungen an die Prognosekompetenz des Zahnarztes und seiner Berater; sie bringt den Zahnarzt regelmäßig in die – jedenfalls „gefühlte“ – Nähe einer Geldbuße oder anderer Nachteile.

2. Bundesgerichtshof: Honorarrückforderung erleichtert!25

Blick zurück: Ein Honoraranspruch des Zahnarztes besteht nicht, wenn seine Leistung für den Patienten ohne Interesse ist, etwa aufgrund eines Behandlungsfehlers. Blick auf die Entscheidung: Ein nur ganz geringfügiger Vertragsverstoß durch den Zahnarzt lässt den Honoraranspruch unberührt. In Anbetracht des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Zahnarzt und Patient setzt der Verlust des Honoraranspruchs andererseits kein „schwerwiegendes“ Fehlverhalten des Zahnarztes voraus.

Blick nach vorn: Der Bundesgerichtshof (BGH) schafft Rechtsklarheit bei der Rückforderung von Zahnarzthonorar in Fällen von (behaupteten) Behandlungsfehlern bei der zahnärztlich-prothetischen Versorgung.

Sachverhalt und ausgewählte Entscheidungsgründe26

Ein

Zahnarzt war von seiner privat versicherten Patientin auf Rückzahlung pauschal

vereinbarten Zahnarzthonorars für eine zahnprothetische Behandlung in

Anspruch genommen worden. Die 75 Jahre alte Patientin hatte sich vollkeramische

Kronen und Brücken einsetzen lassen. Zudem war eine Korrektur der

Bisshöhe geplant. Nach dem provisorischen Einsetzen der definitiven Brücken

und Kronen rügte die Patientin diverse angebliche Behandlungsfehler. Unter

anderem klagte sie über eine nachteilige Bisshöhe und eine fehlende

Okklusion. Einen zu diesem Zeitpunkt noch offenen Restbetrag auf

das Zahnarzthonorar beglich die Patientin zunächst. In der Folge

forderte sie jedoch dessen Rückerstattung, hilfsweise den Ersatz des Eigenanteils

für die Neuherstellung des Zahnersatzes durch einen anderen Zahnarzt.

Die Klage der Patientin blieb in erster und zweiter Instanz ohne Erfolg. Auf die Revision der Patientin zum BGH hin hob dieser das Urteil des Berufungsgerichts auf und verwies die Sache zur Entscheidung an die Vorinstanz zurück. In der Sache betonte der BGH, dass zwar nicht jeder Vertragsverstoß, wohl aber ein schuldhaftes und nicht nur geringfügiges vertragswidriges Verhalten des Zahnarztes eine Kündigung des Behandlungsvertrags rechtfertige. Ein derartiges Fehlverhalten könne auch in einem schuldhaften Behandlungsfehler bestehen. Ob im konkreten Fall von einem Behandlungsfehler auszugehen sei, hätte daher nicht offen bleiben dürfen. Zudem müsse geklärt werden, ob und ggf. inwieweit die bereits erbrachten Leistungen des Zahnarztes tatsächlich ohne Interesse für die Patientin gewesen seien, befand der BGH.

Fazit für den Zahnarzt

Es bleibt dabei:

Der Zahnarzt verspricht dem Patienten auch im Bereich der

zahnärztlich-prothetischen Versorgung nicht den Erfolg seiner Behandlung (es

findet Dienstvertrags-, kein Werkvertragsrecht Anwendung). Ob eine

Behandlung erfolgreich ist, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab;

nicht alle davon kann der Zahnarzt beeinflussen.27 Jedoch schuldet der

Zahnarzt jederzeit die Einhaltung der zahnmedizinischen Standards.

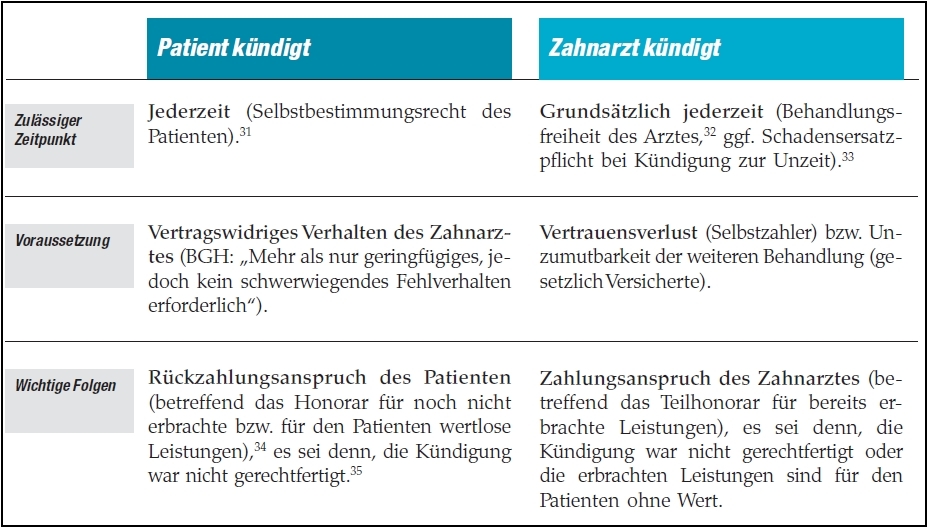

Behauptet der Patient – wofür er die Darlegungs- und Beweislast trägt – eine nicht fachgerechte zahnärztliche Behandlung, ist dieser Umstand grundsätzlich geeignet, eine Kündigung des Behandlungsvertrags zu rechtfertigen. Es kommt dann, anders als teilweise angenommen,28 nicht darauf an, ob das vertragswidrige Verhalten als „schwerwiegend“ einzuschätzen ist oder der Patient einen „wichtigen Grund“ für die Kündigung hatte.29 Nur ein ganz geringfügiges Fehlverhalten soll für eine fristlose Kündigung nicht ausreichen30 (Abb. 2). Ob die behaupteten Okklusionsprobleme bzw. ein angeblich zu tiefes Abschleifen eine Kündigung gerechtfertigt hätten,37 hat der BGH vorliegend nicht entschieden.

Abb. 2: „Ich kündige!“ – Wer darf den zahnärztlichen Behandlungsvertrag kündigen – und wann?

Zur Vermeidung von Rechtsnachteilen sollte der Zahnarzt bei der zahnärztlich-prothetischen Versorgung von ihm nicht zu vertretende, einen Behandlungserfolg erschwerende Faktoren in jedem Einzelfall sorgfältig erfasst und den Patienten hierüber aufgeklärt haben. Im Übrigen zeigt die Erfahrung, dass das „großzügige“ Angebot von „Nacharbeiten“ zur Behebung echter oder vermeintlicher Probleme eine Kündigung des Behandlungsvertrags durch den Patienten oftmals abwendet.38

Ist der Patient dagegen zur Kündigung entschlossen, so hat der Zahnarzt stets zu beachten, dass der Patient Rückzahlungsansprüche mit der Behauptung geltend machen könnte, der Zahnarzt habe ihn durch sein vertragswidriges Verhalten zur Kündigung veranlasst.

Eine aktuelle Literaturliste finden Sie hier.