Oralchirurgie 13.05.2013

Minimalinvasive Rekonstruktion eines Unterkieferfrontzahnes

share

Der folgende Fachbeitrag zeigt, wie ein komplexer Behandlungsfall in einem einzeitigen Operationsverfahren gelöst wurde und so für den Patienten ein möglichst minimalinvasives Therapiekonzept umgesetzt werden konnte.

Ein 59-jähriger Patient stellte sich mit einem stark gelockerten Zahn 31 in der Praxis vor. Der Zahn war alio loco wurzelspitzenreseziert worden, danach zeigte sich eine neuerliche Beherdung, wahrscheinlich aufgrund einer Vertikalfraktur. Dadurch war es zu einem kompletten Verlust sowohl des labialen, lingualen, aber auch mesialen und distalen Alveolarknochens gekommen. Die Hauptproblematik in der Rekonstruktion eines solchen Defektes liegt in dem auftretenden Verlust der interdentalen Knochenwände der mesial und distal benachbarten Zähne. Können diese nicht ausreichend rekonstruiert werden, kommt es zu starken Rezessionen an diesen Zähnen und damit zu funktionell und ästhetisch äußerst unbefriedigenden Behandlungsergebnissen. Als Lösungsmöglichkeiten bietet die Distraktionsosseogenese einen guten Ansatz, da dabei nicht nur der verlorengegangene Alveolarfortsatz, sondern auch das parodontale Attachment der Nachbarzähne rekonstruiert werden können. Nachteilig ist allerdings die relativ lange Behandlungsdauer, da zweizeitig erst die Augmentation und dann die Implantation erfolgen muss. Im sichtbaren Kieferbereich ist die nur schwerlich zu realisierende provisorische Versorgung für den Patienten ein Kontrapunkt. Auch sind augmentative Verfahren mit Knochenblöcken, partikuliertem Knochen oder Knochenersatzmaterialien und diverse Membrantechniken zu nennen. Hierbei ist ein zweizeitiges Vorgehen ebenfalls ratsam. Nachstehend wird die minimalinvasive Rekonstruktion eines Unterkieferfrontzahnes bei totalem Verlust des Alveolarkammes anhand eines einzeitigen Operationsverfahrens gelöst und einem möglichst minimalinvasiven Therapiekonzept umgesetzt.

Ausgangssituation

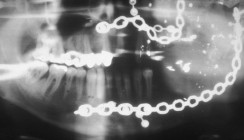

Bei einem 59 Jahre alten Patienten (Nichtraucher mit keinerlei anamnestisch bekannten Kontraindikationen für eine Zahnimplantation) wurde vor ca. zwei Jahren am Zahn 31 eine Wurzelspitzenresektion zur Therapie einer apikalen Entzündung durchgeführt. Nach mehrfacher Antibiose und anderen Versuchen, den Zahn zu retten, wurde die Extraktion des Zahnes und Ersatz durch eine Brücke angeraten. Dies lehnte der Patient ab und stellte sich mit dem Wunsch nach implantologischer Versorgung in unserer Praxis vor. Nach Anfertigung von Planungsmodellen, einem Röntgenbild (Zahnfilm) und einer digitalen Volumentomografie zeigte sich, dass der dritten Grades gelockerte Zahn nicht mehr mit dem Alveolarknochen verbunden, sondern vielmehr komplett von einem etwa zwei bis drei Millimeter dicken Entzündungs-/Narbengewebe umgeben war. Es bestand der Verdacht auf eine Vertikalfraktur.

Operatives Vorgehen

Nach zweitägiger Antibiotikavorbehandlung erfolgte der erste Eingriff. Es bestätigte sich nach Extraktion des Zahnes, dass die Extraktionsalveole eine komplette bindegewebige Auskleidung zeigte und keine Knochenoberfläche exponiert war. Es erfolgte eine lingual-interdentale und labial bis zu den Eckzähnen reichende intrasulkuläre Schnittführung mit zwei kleinen Entlastungsschnitten. Nach Ablösung des Mukoperiostlappens und gründlicher Kürettage der Extraktionsalveole erfolgte die fotodynamische Farbstoff-Lasertherapie mit dem Helbo-System, um eine absolute Keimfreiheit im Regenerationsbereich zu gewährleisten. Hierbei wird ein spezieller Farbstoff auf das Operationsgebiet aufgetragen und wirkt eine Minute lang ein. Die Bakterienhüllen werden angefärbt und durch Aktivierung des Farbstoffs mit einem speziellen Laser zerstört. Nun muss der Defekt ausgemessen werden, dies erfolgt mithilfe einer Trepanfräse. Erst danach wendet man sich der Entnahme eines Knochenrings aus der Kinnregion zu. Hierbei erfolgt zuerst die Anlage einer Implantatvorbohrung und dann die stufenweise Aufbereitung eines Implantatbettes. Jetzt wird mit einer nächstgrößeren Trepanfräse die Implantatbohrung umfasst und ein Knochenring entnommen. Nachdem nun auch in der Regio 31 das Implantatlager präpariert wurde, wurde der Knochenring mit dem Implantat (BioHorizons 3,0mm/15mm Laser-Lok) im Defekt passgenau verankert. Zum Schutz vor übermäßiger Resorption wurde biphasisches Knochenersatzmaterial aufgelagert, der Regenerationsbereich mit einer Kollagenmembran abgedeckt und der Mukoperiostlappen spannungsfrei und speicheldicht vernäht. Dies erwies sich als recht einfach, da kein Weichgewebsdefekt vorlag. Labial wurde der gesamte Lappen zusätzlich koronal verschoben und fixiert. Um die Lücke zu kaschieren, wurde mithilfe der Schmelz-Ätz-Technik eine Schneidekante in den Zwischenraum geklebt. Hierdurch wurden übermäßige Belastungen der Naht vermieden und Dehiszenzen verhindert. Nach zwei Wochen wurden die Nähte entfernt.

Drei Monate konnte das Regenerat unbelastet einheilen, kontrolliert wurde der Heilungsverlauf durch monatliche Röntgenaufnahmen und Untersuchungen. Dann erfolgte die Freilegung und die Versorgung mit einem Titanabutment und einem Kompositprovisorium. Für die Freilegung wurde eine nur 2mm Durchmesser umfassende Stanzung durchgeführt, um die Papillen auszuformen. Auf eine Aufklappung wurde verzichtet, um unnötige Resorptionen zu vermeiden. Innerhalb der darauffolgenden zwei Wochen konnte sich die Gingiva ausformen und es erfolgte die Abformung. Anschließend wurde die Versorgung mit einem Kompositprovisorium vorgenommen. Weitere zwei Wochen später wurde das Implantat mit einer verschraubten Zirkonoxidkeramikkrone versorgt.

Fazit

Es konnte in diesem Fall gezeigt werden, dass eine komplexe Problematik hinsichtlich der Weich- und Hartgewebssituation nach Extraktion eines Unterkieferfrontzahnes auf minimalinvasivem und schnellem Wege mit der Knochenringtechnik gelöst werden konnte.