Kieferorthopädie 12.08.2014

Digitale Kieferorthopädie

share

Spezifische Anforderungen für den praxisgerechten und betriebswirtschaftlichen Einsatz von Scannern in der KFO. Ein Beitrag von Dr. Daniel Heekeren, FZÄ Mira Wagner und Prof. Dr. Axel Bumann.

In vielen Bereichen unseres Lebens hat die Digitalisierung bereits Einzug gehalten. Allen voran ist hier das Prinzip des 3-D-Druckverfahrens hervorzuheben, mit dem bereits in absehbarer Zukunft reale Häuser binnen 24 Stunden gedruckt werden können. Ebenso macht sich diese Idee bereits seit geraumer Zeit in der allgemeinen Zahnmedizin – nicht zuletzt mit der Einführung von CAD/CAM-Systemen – bemerkbar. Langsam, aberstetigscheint dieser Trend auch den Bereich der Kieferorthopädie erfasst zu haben. Es stellt sich somit die Frage, warum die Digitalisierung, die eigentlich ein Ausdruck von Schnelligkeit, Komfort und Moderne ist, mit so kleinen und mühevollen Schritten unser Fach erst jetzt richtig erreicht hat. Liegt es am Irrglauben der Anwender, dass eine gewisse Genauigkeit und Handlichkeit der Geräte nicht gegeben ist, oder etwa an dem fehlenden Know-how hinsichtlich der Anwendungsmöglichkeiten von digitalen Systemen und dem damit verbundenen sogenannten „digitalen Workflow“?

Dieser Beitrag soll zum einen dem Leser einen Überblick über aktuell erhältliche Systeme im Bereich Modell- und Abdruckscanner (Abb. 3), CBCT-Scanner sowie intraorale Scanner (Abb. 4a, b) geben und zum anderen als eine Art Wegweiser in die digitale Welt fungieren. Anhand der angefertigten Tabellen (siehe Tabellen 1 bis 3) lassen sich direkte Vergleiche zwischen den einzelnen Systemen innerhalb der Kategorien anstellen. Mit dem Fokus auf den praxisgerechten und betriebswirtschaftlichen Einsatz in der alltäglichen kieferorthopädischen Praxis soll dem Leser vor allem nahegelegt werden, „was zu beachten ist“, wenn man eine Anschaffung ernsthaft in Erwägung zieht. In diesem Zusammenhang werden dem Interessierten auch Alternativen zu teuren und risikobehafteten Investitionen aufgezeigt. Bevor man sich auf die momentan erhältliche Produktvielfalt im Bereich „digitale Kieferorthopädie“ stürzt und sich von diversen Firmen oder Depots verleiten lässt, sollte zunächst Klarheit hinsichtlich der eigenen Bedürfnisse für die Praxis bestehen. Dabei ist der Aspekt, ob es nun ein Modell- und Abdruckscanner, ein CBCT-Scanner oder ein intraoraler Scanner werden soll, vorerst zweitrangig zu betrachten. Lediglich bei dem Vorhaben, eine abdrucklose kieferorthopädische Praxis anzustreben, scheint die Anschaffung eines intraoralen Scanners alternativlos. Da jedoch viele unserer alltäglichen Abläufe in der Kieferorthopädie weiterhin Modelle bedürfen, ist der Kauf eines intraoralen Scanners oftmals mit der Notwendigkeit eines 3-D-Druckers behaftet. Die Schaffung einer abdrucklosen Praxis sollte somit nicht als alleiniges Entscheidungskriterium bei einem Erwerb eines Scanners dienen. Das Spektrum der Möglichkeiten nach Erfassung der Oberfläche lässt sich momentan auf zwei Kernbereiche konzentrieren und hängt in den meisten Fällen vom Umfang der Software ab. Hierbei spielen neben der simplen Digitalisierung von Modellen vor allem die Möglichkeit der Modellanalyse und Erstellung von Behandlungsplanungen eine entscheidende Rolle. Die Herstellung von kieferorthopädischen Arbeitsmodellen und Geräten anhand eines Datensatzes sowie die Anfertigung von zahnärztlichen Schienen/Table-Tops bei CMD-Patienten unter Nutzung eines virtuellen volladjustierten Artikulators, scheint ebenfalls in greifbarer Nähe zu sein und sollte unbedingt bei einer prospektiven Kaufentscheidung eine Rolle spielen.

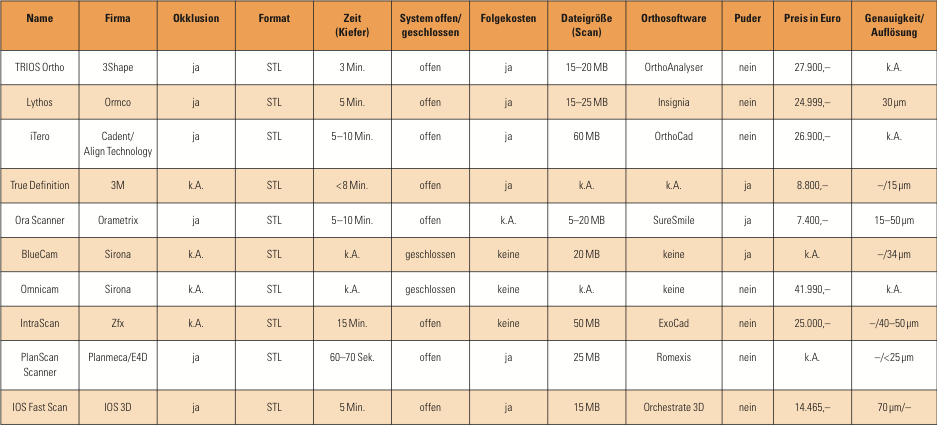

Liegt das Hauptaugenmerk im Bereich der Modellansicht bzw. langfristigen Modellarchivierung, um gegebenenfalls Mietkosten für Archivierungsräume einzusparen, reicht es aus, wenn die Kosten für das Gerät und der Umfang der Software ein Mindestmaß nicht übersteigen. Ist man jedoch als Praktiker an einem digitalen Set-up interessiert und möchte auf dieser Basis eigene Aligner für einfache Frontzahnkorrekturen herstellen oder die Daten für ein indirektes Bonding verwenden, dann stellen sich die Anforderungen an eine geeignete Software deutlich komplexer dar. Vorzugsweise sollte in so einem Fall die Software für alle Anwendungen die gleiche sein. Derzeit gibt es drei Möglichkeiten, digitale Modelle zu akquirieren. Zum einen über abdruckabhängige Modell- und Abdruckscanner oder einem DVT-Gerät (CBCT-Scanner) und zum anderen über die Verwendung eines intraoralen Scanners. Die meisten für die Kieferorthopädie infrage kommenden intraoralen Scanner erfüllen das Kriterium der Genauigkeit und können bedenkenlos verwendet werden – sofern die anderen Parameter es zulassen.2,3 Zu beachten gilt an dieser Stelle, dass die Auflösung und Art der Aufzeichnung (statischer vs. dynamischer Informationsgewinn) direkten Einfluss auf die Bildgenauigkeit und die benötigte Scanzeit haben können. Ein weiteres, nicht unerhebliches Entscheidungskriterium sind die Kosten. Wer denkt, dass es mit einmaligen Investitionskosten getan ist, wird bei genauerer Betrachtung in vielen Fällen enttäuscht sein. Oftmals ist ein Kauf mit unangenehmen Folgekosten für den Verbraucher verbunden, welche sich grob in Support- und Wartungsgebühren, Materialkosten (z. B. bei Verwendung von Einmalansätzen) und Kosten für die digitale Speicherung der erfassten 3-D-Modelle einteilen lassen. Eventuell anfallende Speicherkosten können durch die Verwendung von eigenen lokalen Datenträgern minimiert werden. Hierbei ist alleinig der anfallende Datensatz pro Scan ausschlaggebend. Die Speicherung via Cloud, wie sie neuerdings einige Firmen proklamieren, scheint forensisch derzeit nicht endgültig geklärt und somit fragwürdig zu sein. Handelt es sich gleichzeitig um ein geschlossenes System, kann der Zugriff und Transfer an Dritte zur Herstellung von Geräten ebenso erschwert sein. In einigen Fällen können die Daten gegen eine festgelegte Gebühr (sogenannte Processing-Kosten) dennoch erworben werden.

Auf der anderen Seite können in vielen Fällen die Kosten durch die Verwendung von assoziierten Produkten derselben Firma auch erheblich günstiger gehalten werden (z. B. transparente Korrekturschienen, kieferorthopädische Geräte etc.). Der dritte und letzte Aspekt liegt in der Handlichkeit des Systems. Neben der anfangs erwähnten Scanzeit und Art der Speicherung (lokal versus extern bzw. Cloud) muss hier das Format und der Umfang der Software unbedingt berücksichtigt werden. Bei intraoralen Scannern spielen weiterhin die Art des Scanners (Pod- oder Cart-Version) und die Handstückgröße eine bedeutende Rolle, wenn es um die Handlichkeit und den Patientenkomfort geht. Als weniger komfortabel für den Patienten gelten Systeme, bei denen ein Puder zum Einsatz kommt.1

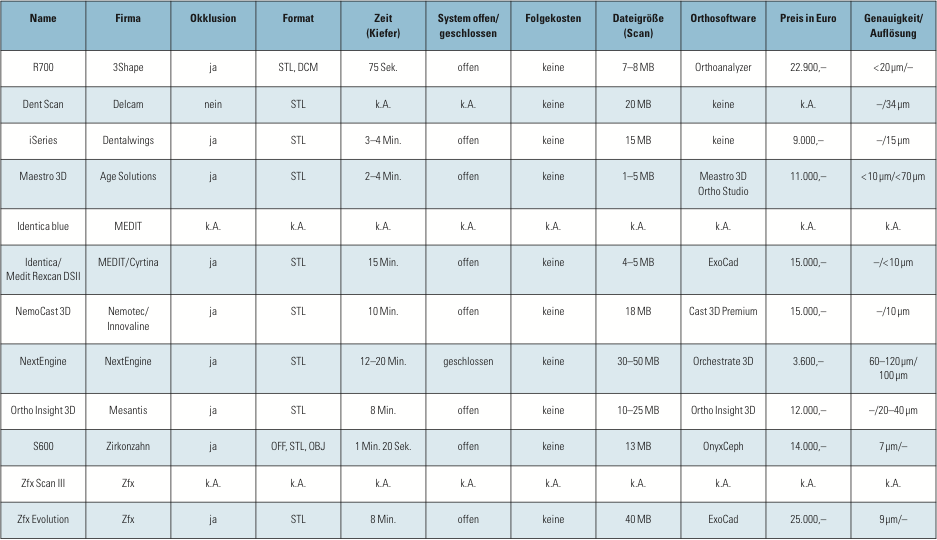

Tabelle 1: Übersicht Modell- und Abdruckscanner. (Alle Angaben ohne Gewähr, k.A. = keine Angaben vonseiten des Herstellers.)

Hinsichtlich Modell- und Abdruckscanner gibt es bereits eine Vielzahl an Geräten auf dem Markt, die zum Teil primär aus prothetischen Interessen entwickelt wurden. Inwiefern eine Kompatibilität mit einer kieferorthopädischen Software gegeben ist, kann der Tabelle 1 entnommen werden. Ebenfalls gibt die Übersicht Aufschluss über die bereits zuvor erwähnten Parameter. Die lückenhaften Angaben mancher Firmen müssen beachtet werden und bedürfen in jedem Fall einer Aufklärung durch einen spezialisierten Firmenvertreter vor einem Kauf.

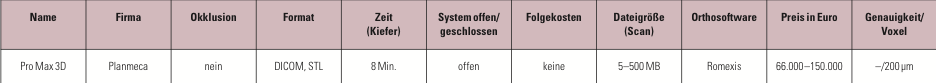

Im Hinblick auf markterhältliche CBCT-Scanner gibt es momentan nur ein System der Firma Planmeca® (ProMax 3D®). Anders als bei den herkömmlichen Geräten müssen hier die erhobenen DICOM-Daten erst in STL-Daten konvertiert werden, um schließlich digitale Modelle zu erhalten. Ebenso fällt die Auflösung bei den röntgenerhobenen digitalen Modellen erheblich niedriger aus und sollte aus diesem Grund nur für Dokumentationszwecke herangezogen werden. Als vorteilhaft kann die integrierte Scanfunktion ohne zusätzliche Investitionskosten gesehen werden.

Bei der Auswahl der kieferorthopädischen Software, falls vom Hersteller nicht mitgeliefert, sollte man sich ganz nach seinen Bedürfnissen orientieren. Eine einfach zu bedienende Software mit der Prämisse, das volle Spektrum der Kieferorthopädie abzubilden, sollte für den interessierten Anwender im Vordergrund stehen. Weiterhin ist es sicherlich sinnvoll, prospektive und zukunftsorientierte Überlegungen in die Entscheidung mit einfließen zu lassen.

Tabelle 2: Übersicht intraorale Scanner. (Alle Angaben ohne Gewähr, k.A. = keine Angaben vonseiten des Herstellers.)

Digitale Modelle können nur auf privater Basis abgerechnet werden. Die anzusetzende GOZ-Leistungsnummer 0065 für die optisch-elektronische Datenerfassung intraoraler Strukturen (digitale Abformung) umfasst die vorbereitenden Maßnahmen an den abzuformenden Zähnen, die einfache Bissregistrierung und die Archivierung der Daten. Nicht enthalten ist die computergestützte Auswertung zur Diagnose und Planung der digitalen Abformung sowie das „virtuelle Trimmen“ der Modelle. Hier empfiehlt die Bundeszahnärztekammer eine analoge Berechnung.4 Obwohl bereits unzählige wissenschaftliche Studien die Genauigkeit von digitalen Abformungen für die Kieferorthopädie nachgewiesen haben, steht eine offizielle Stellungnahme über die Anerkennung von digitalen Modellen vonseiten der DGZMK, DGKFO, BKZV, BZÄK und Krankenkassen derzeit noch aus. So sind digitale Modelle bei Facharztprüfungen, GBO und EBO nach wie vor nicht zugelassen. Selbst im kieferorthopädischen Gutachterverfahren, wo digitale Modelle hinsichtlich Versandzeit und fehlender Gefahr defekter Gipsmodelle sehr vorteilhaft sind, werden digitale Modelle häufig abgelehnt und es wird aus „guter Gewohnheit“ auf Gipsmodelle bestanden.

Tabelle 3: Übersicht CBCT-Scanner. (Alle Angaben ohne Gewähr.)

Aufgrund der sehr hohen Anschaffungs- und vor allen Dingen der sehr hohen Unterhaltungskosten sowie des fehlenden standespolitischen Supports (= gleichberechtigte Anerkennung digitaler Modelle neben Gipsmodellen), besteht die Möglichkeit, den Einsatz digitaler Modelle heutzutage auszulagern. Firmen wie MESANTIS® (3D-DENTAL-RADIOLOGICUM) bieten beispielsweise mit MExPERT® Superlign® und MExPERT® 3D-Print kostengünstige digitale Services an. Dadurch ergibt sich im Vergleich zum vollständigen Outsourcing immer noch eine große Wertschöpfung für die eigene Praxis, ohne jedoch wirtschaftliche Risiken eingehen zu müssen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Interessierte vorab über sämtliche anfallende Anschaffungs- aber vor allen Dingen auch Unterhaltungskosten und Kompatibilitäten einen fundierten Überblick verschaffen sollten, bevor ein Kauf vollzogen wird. Also, Augen und Ohren auf beim zukunftsträchtigen Scannerkauf!

Hier gibt's die vollständige Literaturliste