Endodontologie 19.01.2016

Vier Glasionomerzemente im Vergleich

share

Soll ein Restaurationskonzept im Seitenzahnbereich Verwendung finden, so muss es hohen Belastungen standhalten können. Immerhin wirken hier deutlich höhere Kaukräfte als im Frontzahnbereich – die mittleren maximalen Werte können um bis zu 100 N höher liegen.1 Vor diesem Hintergrund ist es einleuchtend, dass Hersteller nach Möglichkeiten suchen, die mechanischen Eigenschaften ihrer Füllungsmaterialien für den Seitenzahnbereich stetig zu verbessern.

Bei EQUIA Forte – bestehend aus der Füllungskomponente EQUIA Forte Fil und dem schützenden Composite-Lack EQUIA Forte Coat – ist dies unter anderem durch die Verwendung der sogenannten Hybridfüllertechnologie gelungen. Den großen Glasfüllern bei EQUIA Forte Fil wurden kleinere, hochreaktive Füller hinzugefügt. Dies trägt, so der Hersteller, zu einer verbesserten Performance des Materials bei. Ganz konkret konnte etwa der Indikationsbereich gegenüber EQUIA erweitert werden: Der Gebrauchsanweisung zufolge wird EQUIA Forte unter anderem für Restaurationen der Klasse I, unbelastete Restaurationen der Klasse II sowie kaudruckbelastete Restaurationen der Klasse II (sofern die Höcker nicht betroffen sind) empfohlen. Doch wie genau steht es um die wissenschaftliche Einschätzung der Materialeigenschaften dieses neuen Restaurationssystems? Diese Frage spielt für den Anwender in der Praxis eine entscheidende Rolle, schließlich möchte er bei der täglichen Anwendung auf ein möglichst gut abgesichertes Produkt vertrauen können. Was die Kompressionsbruchfestigkeit von EQUIA Forte betrifft, kann jetzt eine aktuelle Studie von Glavina et al. Aufschluss geben.

Studienaufbau

Für die Untersuchung griffen die Forscher auf Zähne aus Zirkonkeramik zurück. Diese wurden standardmäßig als Klasse II-Kavitäten präpariert und anschließend als Modell genutzt (Abb. 1). Insgesamt wurden auf diese Weise 24 Modelle hergestellt, von denen jeweils sechs den vier verschiedenen Testgruppen zugeordnet wurden. Die Restaurationsmodelle der einzelnen Testgruppen wurden in der Folge mit jeweils einem der zu untersuchenden Materialien – EQUIA Forte (GC), EQUIA (GC), Ketac Molar (3M ESPE) und IonoStar Molar (VOCO) gefüllt (Abb. 2). Zu diesem Zweck wurde zunächst ein Teilmatrizensystem angelegt; anschließend erfolgte die Applikation der Materialien gemäß den jeweiligen Herstellerangaben. 24 Stunden vor dem eigentlichen Bruchtest wurden die Restaurationsmodelle nun bei 100%iger Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 37 Grad Celsius aufbewahrt. Anschließend belasteten die Wissenschaftler die Modelle mit einem Pressstab (Durchmesser 1,5 mm) mit einem Kraftaufnehmer (1 kN; Abb. 3). Die Traversengeschwindigkeit betrug 1 mm/min. Bei allen Proben kam hier-für eine universelle Prüfmaschine (LRX, Lloyd Instruments) zum Einsatz. Für die statistische Datenanalyse wurde schließlich auf eine einfache Varianzanalyse (ANOVA) und den Tukey HSD Post-hoc-Test zurückgegriffen.

Ergebnis

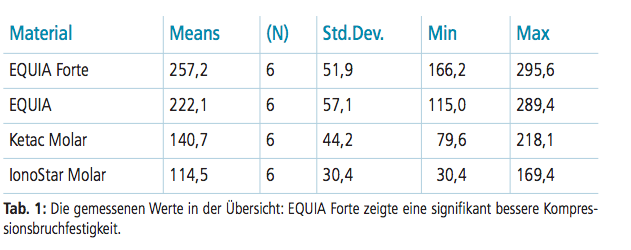

Im Vergleich zu den anderen getesteten Materialien Ketac Molar und IonoStar Molar (Abb. 4) zeigte EQUIA Forte eine signifikant bessere Kompressionsbruchfestigkeit: Bei EQUIA Forte wurde ein Wert von 257,2 N ± 51,9 gemessen – die beste Performance unter allen getesteten Materialien (Tab. 1). Weiterhin konnten die Wissenschaftler festhalten, dass ein Großteil (73 %) der EQUIA-Kavitätenmodelle (dies umfasst sowohl jene mit EQUIA Forte als auch jene mit EQUIA gefüllten Modelle) zusammen mit der Restauration frakturierten.

1 Körber K, Ludwig K (1983). Maximale Kaukraft als Berechnungsfaktor zahntechnischer Konstruktionen. Dent-Labor XXXI: 55–60.