Parodontologie 06.03.2017

Die plastische Parodontaltherapie unter ästhetischen Gesichtspunkten

share

Der Anspruch unserer Patienten auf eine rote und weiße Ästhetik, eine orale Harmonie, vor allem im sensiblen Frontzahnbereich, hat sich extrem gesteigert. Da sich letztlich jeder Fall komplex und individuell darstellt, sind Vorstellungen, Therapieaufwand, Kostenfaktor und Möglichkeiten mit dem Patienten genauestens zu besprechen, auch um Dysharmonien von Form, Farbe, Textur und interdental fehlendem Verschluss, die als besonders störend empfunden werden, zu vermeiden.

Gingivaaugmentation und Wurzeldeckung

Die häufigsten ästhetischen Defizite liegen nach einer fortgeschrittenen Parodontitis mit intraossären Defekten bzw. nach ihrer Behandlung vor. Moderne Behandlungskonzepte legen zwar besonderen Wert auf zufriedenstellende Ästhetik und parodontale Gesundheit durch maximale Schonung der Gewebe, trotzdem sind Expositionen der Wurzeloberfläche nicht immer vermeidbar und es bilden sich mit dem Rückgang der marginalen Gingiva apikal der SZG isolierte oder generalisierte Rezessionen.1 Auch eine aktive kieferorthopädische Behandlung, Piercings, eine fragile Gingiva, knöcherne Dehiszenzen können unter anderem zum Entstehen von Rezessionen führen.2, 3, 4 Besondere Bedeutung ist der unsachgemäß aggressiven Zahnputztechnik beizumessen.5

Die Aufgabe der plastischen Parodontaltherapie ist in diesen Fällen primär die Wiederherstellung der Hygienefähigkeit durch die Verdickung von Geweben und die Wurzeldeckung zur Verbesserung des Attachment-Niveaus und der Ästhetik. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Vorhersage zur Deckung der Rezession dar. Die Einteilung in die Miller-Klassen6 und das Wissen um die ursächlich an der Rezession beteiligten Faktoren lassen Irritationen rechtzeitig ausschalten, helfen die Wahl zu den geeigneten Augmentations- und Deckungstechniken sowie eine Aussage zur Deckungswahrscheinlichkeit zu treffen.

Eine der ältesten Techniken ist die Transplantation eines freien Schleimhauttransplantates.7, 8 Mit dieser Technik lässt sich das Vestibulum zuver lässig beeinflussen. Aufgrund der helleren Farbe wird sie nur an ästhetisch nichtexponierten Bereichen empfohlen (Abb. 1 und 2).

Der Goldstandard ist die Deckung der Wurzeloberfläche mit einem autologen Bindegewebstransplantat, das dem seitlichen Gaumen entnommen wird, z.B. in Kombination mit einem Verschiebelappen. Gute Chancen für das Gelingen und langzeitprognostisch das sicherste Verfahren scheint in Bezug auf multiple Rezessionen z.B. im Unterkiefer-Frontzahnbereich der modifizierte koronal verschobene Tunnellappen, der universell angewendet werden kann, mit autologem Bindegewebstranspantat zu sein (Abb. 3).9 Untersuchungen von Pini Prato10 unter anderem berichten von einer genetisch determinierten Übergangslinie von keratinisierter zu nicht keratinisierter Mundschleimhaut, die sich auch ohne bindegewebige Unterfütterung neu ausbildet. So präpariert Zucchelli im Bereich der nicht keratinisierten Schleimhaut einen reinen Mukosallappen, weiter apikal einen Full-Flap mit Ablösung vom Periost, um abschließend den Lappen erneut teilschichtig darzustellen.11 Dabei konnten De Santis und Zucchelli zeigen, dass Zugewinn an keratinisierter Gingiva umso größer ist, je tiefer die zu deckende Rezession und je schmaler das Band keratinisierten Gewebes vor dem chirurgischen Eingriff war.11

Auch eine reine Verschiebelappentechnik ohne Transplantat, etwa in Verbindung mit Schmelz-Matrix-Proteinen als biologische Mediatoren, die nachgewiesenermaßen die Regeneration fördern, ist möglich, wenn apikal der zu deckenden Rezession ein mindestens 2 mm breiter Bereich von keratinisierter Gingiva vorliegt (Abb. 4 und 5).12 Da hier kein zusätzlich keratinisiertes oder verdicktes Gewebe zu erzielen ist, sollte möglichst dickes Gewebe bereits vor dem Eingriff ausreichend vorhanden sein. Trotzdem ist mit einem gewissen Rezidiv zu rechnen.

Zu den Verschiebelappen gehört der Lateralverschiebelappen und seine Sonderform, der Doppelpapillenlappen mit Bindegewebstransplantat nach Harris,13 der beim Vorliegen von weniger als 2 mm keratinisierter Gingiva apikal der zu deckenden Rezession empfohlen wird. In Abwandlung dieses Lappendesigns haben wir eine Kombination von Doppelpapillenlappen, Bindegewebstransplantat und Envelope-Technik ohne unbedeckte Bindegewebsanteile entwickelt, mit der sich nach unserer Erfahrung gut einzelne Rezessionen decken lassen (Abb. 6 bis 8).

Chirurgische Kronenverlängerung

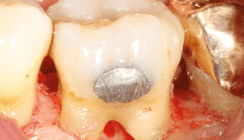

Zur Korrektur von Weichgewebe und dem dazugehörigen Knochen gehört unter anderem die CCL, die Clinical Crown Lengthening bzw. chirurgische klinische Kronenverlängerung, für deren Notwendigkeit es verschiedene Gründe geben kann.Hauptsächliches Anwendungsgebiet ist der Zahn, bei dem für die geplante Restauration aufgrund eines geringen suprakrestalen Anteils nicht ausreichend Retention gegeben ist. Andernfalls wäre eine deutlich subgingivale Präparation notwendig, die jedoch möglicherweise den Verlust der biologischen Breite14 oder deren Anteile zur Folge haben könnte, denn aus dem Platzieren von Restaurationsrändern in den Bereich des Attachments können chronische Entzündung mit Knochenverlust resultieren.15

Insbesondere im Oberkieferfrontzahnbereich wird der unvollständige Zahndurchbruch eines oder mehrerer Zähne, der einen asymmetrischen Verlauf der Gingiva zur Folge hat, als störend empfunden. Hier kommt es zu einem unzureichenden Apikalwandern des Weichgewebes während der passiven Phase des Zahndurchbruchs. Der dentogingivale Komplex liegt koronal der Schmelz-Zement-Grenze, woraus eine kurze klinische Krone resultiert (Abb. 9 und 10).16 Verstärkt wird dieser Eindruck vor allem, wenn ein unvollständiger Zahndurchbruch mit einer hohen Lachlinie, dem „Gummy Smile“, vergesellschaftet ist.17

Liegt die Schmelz-Zement-Grenze nahe am Limbus alveolaris, ist ein apikaler Verschiebelappen mit resektiver Knochenchirurgie notwendig, da sonst mit Rezidiven zu rechnen ist.18 Für die Wahl der vestibulären Schnittführung, sulkulär oder paramarginal, gilt es, die Zone der keratinisierten Mukosa zu berücksichtigen. Es schließt sich das Konturieren des Knochens ohne Verletzung der Wurzeloberfläche an. Danach wird der Lappen auf Höhe der SZG oder geringfügig koronaler reponiert. Eine fortlaufende Naht oder Einzelknopfnähte fixieren den Lappen.

Management der Extraktionsalveole

Mit dem Verlust eines Zahnes resorbieren vor allem die bukkalen Gewebsstrukturen. Aber auch bis zu 50 Pro zent des horizontalen Volumens gehen nach einem Jahr verloren.19 Um den Kieferkamm in eine für prothetische Rekonstruktionen – mit oder ohne Implantate – geeignete konvexe Form mit keratinisiertem Weichgewebe zu überführen, bedarf es eines hohen operativen und zeitlichen Aufwandes (Abb. 11 und 12). Daher ist es empfehlens wert, eine geeignete Defektprophylaxe in Form der Kieferkammerhaltung direkt nach der schonenden Extraktion vorzunehmen. Mit einer vollständigen Kompensation der Umbauprozesse ist zwar nicht zu rechnen, von einer Minimierung der Defektbildung ist jedoch auszugehen.

Hierzu können Knochenersatzmate rialien mit oder ohne Membran eingebracht werden. Eine primäre Deckung der Alveole mit Verschiebelappen, Weichgewebsdeckel oder der Verzicht einer Abdeckung werden in der Literatur beschrieben. Alle Techniken führen im Vergleich zur konventionellen Nachbehandlung der Alveole zu einer geringeren horizontalen wie vertikalen Resorption. Auch ein zusätzliches Abdecken der Alveole mit einem Gewebetransplantat ohne Periost im Sinne einer Alveolenversiegelung wird vorgeschlagen.20 Dabei ist darauf zu achten, dass die Basis des Provisoriums den augmentierten Bereich nur dezent touchiert. Anders im Lückenbereich. Hier wird gezielt Druck zur Formung des Weichgewebes ausgeübt.

Für Implantate ist die Sofortimplantation anzustreben.21 Zahnextrusionen können als Vorbereitung vor Sofortimplantationen ebenfalls die gingivalen Konturen und die Knochensituation verbessern, da sowohl der Alveolarknochen als auch die marginalen Weichgewebe den Zähnen in koronaler Richtung folgen.22

Management der Papille

Der Rückgang von interproximalem Alveolarknochen im Rahmen einer parodontalen Erkrankung oder systematischen Parodontaltherapie kann der Grund für den lokalen oder generalisierten Verlust von Papillen sein. Diese „schwarzen Löcher“ stellen eine entscheidende Beeinträchtigung der Ästhetik dar. Weichgewebsverletzungen können ebenso wie das Fehlen der Stützfunktion durch die benachbarten Zähne ätiologisch eine Rolle spielen.23, 24 So sollte direkt nach der Extraktion durch die sofortige Ovate-Pontic- Gestaltung mit eiförmiger Auflage eine noch vorhandene Papille gestützt und ihr Verlust verhindert werden. Dies gelingt vor allem bei der Anwesenheit eines Nachbarzahnes mit gesundem Attachment und einem Abstand des Kontaktpunktes von maximal 5 mm zum Knochen. Der perfekte Abstand wird von der Zahnform bestimmt.

Ging die Papille bereits verloren, so existieren derzeit keine operativen Verfahren, die diese vorhersagbar rekonstruieren. Oftmals kann nur mit prothetischen Versorgungen und einer entsprechenden Kontaktpunktgestaltung der Anschein einer Papille erweckt werden (Abb. 13 und 14).25

Fazit

Die plastische Parodontalchirurgie umfasst die „operative und nichtoperative Korrektur von morphologischen Defekten; Korrektur von Weichgewebe und dazugehörigem Knochen in Position und Volumen“ (Konsensuskonferenz 1996). Vorliegend wurde versucht, das sehr umfangreiche Spektrum der plastischen Parodontalchirurgie im Sinne einer dentofazialen Harmonie mit Verdickung der Gingiva, Wurzeldeckung, chirurgischer Kronenverlängerung, Verbesserung des Kieferkamms und dem Erhalt bzw. der Verbesserung der Papillenform, darzustellen. Dabei konnte nicht voll umfänglich auf alle Techniken eingegangen werden. Als selbstverständ lich wird die Anwendung mikrochirurgischer und minimalinvasiver Operationstechniken vorausgesetzt.

Eine vollständige Luteraturliste finden Sie hier.

Der Beitrag wurde in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 03/2017 veröffentlicht.