Cosmetic Dentistry 11.07.2012

Minimalinvasive Zahnmedizin – das Mock-up zur Schonung der gesunden Zahnhartsubstanz

share

Einleitung

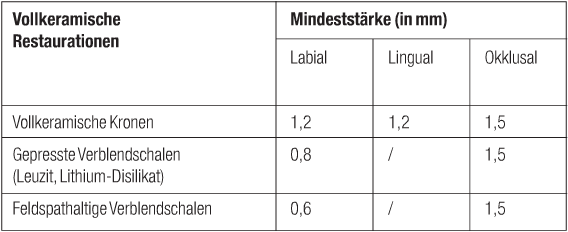

Die Entwicklung der Adhäsivtechnik ist eine der großen Errungenschaften der Zahnmedizin der letzten zwei Jahrzehnte. Stetige Verbesserungen der Haftvermittler, Techniken und keramischen Materialien haben es ermöglicht, eine ästhetische Zahnmedizin mit geringer Bruchgefahr zu entwickeln. Ebenso entstanden neue Präparationstechniken durch die Mischung traditioneller Vorgehensweisen mit Erfahrungswerten und neuen Ideen. Moderne adhäsive Befestigungsmaterialien wurden schnell zentrale Bestandteile minimalinvasiver Behandlungskonzepte zur Erhaltung und Schonung dentaler Strukturen. Ein klinischer Faktor hat sich als besonders bedeutend herausgestellt: die Qualität des Bondings in Verbindung mit der Haftung an Dentin und Schmelz. Untersuchungen haben ergeben, dass aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften von Dentin und Schmelz das Schmelz-Bonding dem Dentin-Bonding stets überlegen ist.1 Dieser Aspekt sollte bei der Planung mit berücksichtigt werden, um den besten Kompromiss zwischen ausreichender Materialstärke und Ästhetik zu finden (Tabelle 1).

Tabelle 1: Empfohlene Mindeststärke (mm) für verschiedene Keramiktypen auf nicht verfärbter Zahnhartsubstanz.

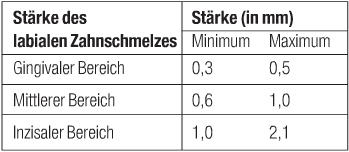

Auch die Festigkeit unter größtmöglichem Erhalt des Schmelzes bei der Präparation der Oberfläche sollte gewährleistet werden. Um Verfärbungen der natürlichen Zahnhartsubstanz kaschieren zu können, sind die transparenten Eigenschaften der verschiedenen Keramikmaterialien zu beachten, ebenso deren Mindeststärken und die dadurch beeinflusste natürliche Zahnfarbe der darunter gelegenen Struktur.2 So erfordern gepresste Verblendschalen im Allgemeinen eine größere Schichtdicke als feldspathaltige Verblendschalen. Um die Langlebigkeit der Restaurationen zu erhöhen und postoperativen Sensibilitäten vorzubeugen, sollte immer, sofern klinisch möglich, eine minimalinvasive Schmelzpräparation ohne Einbeziehung des Dentins bevorzugt werden.3,4 Bei dieser Präparation empfiehlt es sich, zuerst die variierende Schichtstärke des Schmelzes zu begutachten (Tabelle 2).

Tabelle 2: Durchschnittswerte der natürlichen Stärke (mm) des labialen Zahnschmelzes an den Schneidezähnen.

Diese Schichtstärke hängt vom Alter des Patienten, der zahnmedizinischen Vorgeschichte und auch vom Verschleiß des Schmelzmantels ab (Abb. 1). Der natürliche Verschleiß an Schichtstärke kann zusätzlich auch durch abrasive Stoffe verstärkt worden sein, wie zum Beispiel Zahnpasta, die mit hoch konzentriertem Bikarbonat angereichert ist, oder säurehaltige Getränke und Zitrusfrüchte etc. Zur Optimierung der Ästhetik und zur besseren Voransicht durch das Wax-up sollte vor Beginn der Behandlung eine detaillierte klinische Untersuchung der tatsächlichen Abnutzung vorgenommen werden. Die Durchschnittswerte des labialen Zahnschmelzes deuten auf eine große Variationsbreite bei jedem Patienten und jedem Zahn hin (Tabelle 2).

Material und Methode

Unter besonderer Berücksichtigung der grundlegenden Anforderungen an die Reduktion und Materialien sind verschiedene klinische Konzepte zur Vermeidung einer Überpräparation der Zahnhartsubstanz entwickelt worden. Die Konzepte basieren entweder auf dem eher aggressiven Prinzip der progressiven Reduktion oder der kontrollierten Eindringtiefe.5

I. Methoden der progressiven Reduktion

Um die Menge der zu entfernenden Zahnhartsubstanz während der Präparation optisch nachvollziehen und manuell kontrollieren zu können, werden bei den progressiven Reduktionsmethoden Referenzpunkte, wie angrenzende Zähne, die Größe des Schneidwerkzeugs (Schnitttiefenmethode) oder ein vor Beginn der Behandlung angefertigter Silikonschlüssel (Schlüsselmethode) verwendet. Während der Präparation besteht im Rahmen der Schnitttiefenmethode die einfachste Vorgehensweise darin, die zu entfernende Menge an Zahnhartsubstanz anhand der Größendifferenz zu den benachbarten Zähnen einfach abzuschätzen. Diese subjektive dreidimensionale Einschätzung der Schichtdicke lässt in der Umsetzung viel Freiraum für Flexibilität, ist jedoch im Hinblick auf das Ergebnis nicht sehr effizient, was den Erhalt der Zahnhartsubstanz anbelangt. Um das Verfahren zu verbessern, können zu Beginn der Präparation zusätzlich vertikale Orientierungsrillen in den Zahn eingeschnitten werden, wobei optisch sichergestellt werden sollte, dass nicht weiter als der Durchmesser des Diamantschleifers eingedrungen wird.6,7 Zudem hängt diese Methode auch von der Kontur des wiederherzustellenden Zahnes ab und hat daher den Vorteil, die Präparation zu jeder Zeit in allen Dimensionen kontrollieren zu können. Wenn ein Zahn in den gleichen, ursprünglichen Proportionen wiederhergestellt werden soll, ist dies die bevorzugte und einfachste Methode (Abb. 2).

Bei der Umsetzung der Schlüsselmethode wird die angestrebte Morphologie der definitiven Rekonstruktion bereits während der Präparation als Referenz verwendet. Vor der Präparation wird ein ästhetisches Wax-up auf einem Situationsmodell aus Gips angefertigt. Nach Abstimmung mit dem Patienten bildet das Wax-up die Grundlage für die Anfertigung eines Schlüssels. Der Schlüssel wird idealerweise aus einer thermoplastisch geformten, transparenten Matrix, zum Beispiel einer Miniplastschiene, angefertigt. Der Schlüssel, beziehungsweise die Schiene, erlaubt die Kontrolle der Präparation während der Behandlung. Später können mit der Schiene auch die Provi-sorien in Form von temporären Verblendschalen angefertigt werden (Abb. 3).8 Bei der von Pascal Magne entwickelten Methode werden zwei in Streifen geschnittene Silikonschlüssel verwendet, wobei einer für die vertikale und einer für die horizontale Achse angefertigt wird.9–11 Die Verwendung von zwei Silikonschlüsseln ermöglicht die gleichzeitige dreidimensionale Kontrolle der Reduktion während der Präparation und unterstützt so vollständig das Prinzip der bestmöglichen Zahnerhaltung. Die Vorgehensweise erfordert allerdings eine häufige Verwendung des Kontrollschlüssels und ist daher umständlich und zeitaufwendig. Sie gewährleistet jedoch ein vorhersehbares und einheitliches Ergebnis.

Methoden der kontrollierten Eindringtiefe

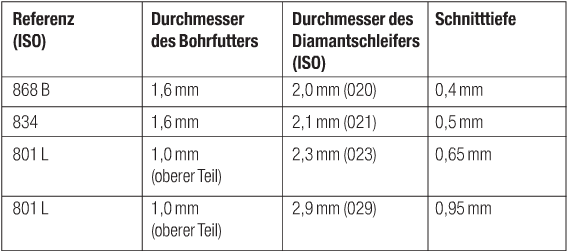

Im Vergleich zu den progressiven Reduktionsmethoden wird bei den Methoden der kontrollierten Eindringtiefe durch die Verwendung von speziell dafür entwickelten Diamantschleifern eine gezielte, vorhersagbare Reduktion der Zahnhartsubstanz ermöglicht. Durch die Nutzung sogenannter Tiefenmarkierer erfolgt die Kontrolle der Eindringtiefe, was zur Verringerung des Fehlerpotenzials führt (Tabelle 3).

Tabelle 3: ISO-Referenzwerte, Durchmesser und Schnitttiefen ausgewählter Bohrer für die Präparation von Verblendschalen.

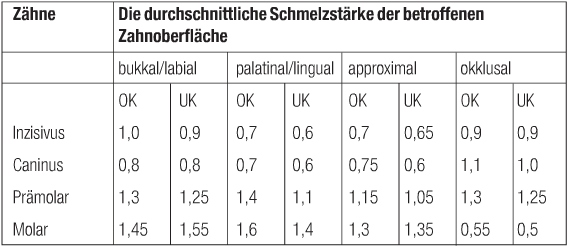

Referenz (ISO)

Die ersten Empfehlungen für die direkte Methode beschreiben den klinischen Einsatz von speziellen Diamantschleifern, die durch ihre Form die Eindringtiefe begrenzen (Abb. 4). Bei dieser Technik ist die Eindringtiefe durch die ISO-Referenzwerte bekannt und kann somit kontrolliert werden. Jedoch ist es nicht möglich, nach der Präparation die ursprüngliche Stärke des Schmelzmantels und damit die tatsächlich stattgefundene Reduktion zu beurteilen. Auch gibt es mit zunehmendem Alter und aufgrund von Abnutzungen auf natürliche und unnatürliche Weise eine kaum einschätzbare Variation bei der wirklichen Schmelzstärke (Tabelle 4).12–14 Der maximale Erhalt der Zahnhartsubstanz im Sinne einer minimalinvasiven Präparation kann daher mit dieser Methode nicht gewährleistet werden. Galip Gürel verfolgte die konsequente Weiterentwicklung der Konzepte und stellte im Jahr 2003 die indirekte Methode der kontrollierten Eindringtiefe vor.16 Dabei wird der Forderung nach einer minimalen Reduktion der Zahnhartsubstanz unter Berücksichtigung der Schichtdicke der endgültigen Restauration mit Unterstützung spezieller Diamantschleifer nachgekommen. Diese Methode basiert, über die Anfertigung vom Wax-up und späteren Mock-up, auf einer einfachen aber präzisen Technik. Sie gewährleistet, unabhängig vom behandelnden Zahnarzt, eine kontrollierte Eindringtiefe und eine hohe Reproduzierbarkeit bei der Präparation.17, 18

Tabelle 4: Die durchschnittliche Schmelzstärke eines Zahnes nach Naveau et al., gemessen jeweils zentral an der Zahnoberfläche (OK: Oberkiefer, UK: Unterkiefer).15

Klinisches Verfahren und Anwenderbericht

I. Der ästhetische Befund und das Wax-up

Die eingehende intraorale Untersuchung – inklusive Erhebung eines ästhetischen Befundes in Bezug auf alle relevanten Kriterien – ist eine unverzichtbare Grundvoraussetzung für die geplanten ästhetischen Restaurationen.19,20 Die in Abstimmung mit dem Patienten ermittelten Veränderungswünsche werden durch das Modellieren mit einem Komposit veranschaulicht, das ohne Einsatz von Haftvermittlern direkt auf den trockenen Zahn aufgetragen wird (Abb. 5). Sobald die gewünschten Änderungen wie die Form der Zähne, Schließung von Zahnlücken etc. erreicht wurden, erfolgt die Abformung der Situation. Der Zahntechniker fertigt auf der Basis der gewonnenen Abformung ein detailliertes Wax-up an (Abb. 6). Anschließend erfolgt die Herstellung einer thermoplastisch geformten, transparenten Matrix (zum Beispiel einer Miniplastschiene) oder eines Silikonschlüssels, womit später eine feste Matrix am Patienten hergestellt werden kann.

II. Erstellung des Mock-ups

Der angefertigte Silikonschlüssel bzw. die Miniplastschiene wird mit Komposit befüllt und ohne Anwendung eines Haftvermittlers bis zur vollständigen Polymerisation des Komposits auf die Zähne des Patienten gesetzt (Abb. 7). Für die intraorale Anfertigung des Mock-ups werden, statt herkömmlicher Pulver-Flüssigkeitsgemische, Komposite auf Bis-Acrylat-Basis empfohlen, da diese ein Verkleben der Instrumente während der nachfolgenden Präparation verhindern und somit anwenderfreundlicher sind. Die eingesetzte, auspolymerisierte Matrix unterstützt die Behandlung bis zum Erreichen der endgültigen Präparation, da sie während der gesamten Sitzung zur Orientierung und Kontrolle weiterhin verwendet werden kann.

III. Die minimalinvasive Präparation mit dem Mock-up

Abhängig vom gewählten Material für die endgültige Restauration gibt die Stärke des Restaurationsmaterials den Durchmesser des Diamantschleifers und somit auch die Eindringtiefe vor (Tabelle 3). Zu Beginn der Präparation werden horizontale Rillen zur Tiefenmarkierung in die labiale Oberfläche eingeschnitten. Dadurch kann sichergestellt werden, dass mit dem rotierenden Instrument parallel zur Oberfläche eingedrungen wird, bis der nichtdiamantierte Teil des Bohrfutters das Komposit des Mock-ups berührt (Abb. 11). Um die Tiefenbegrenzung für die Präparation besser zu kennzeichnen, kann der Boden jeder Markierungsrille mit einem Bleistift oder Filzstift hervorgehoben beziehungsweise gekennzeichnet werden (Abb. 8). Sobald die labialen Tiefenmarkierungen gesetzt und gekennzeichnet wurden, sollte die inzisale Reduktion vorgenommen werden, bevor das Mock-up abgenommen wird. Nach dem Entfernen sind nur noch die Tiefenmarkierungen mit den am Boden eingefärbten Markierungsrillen zu sehen (Abb. 9). Sobald das Mock-up entfernt wurde, kann die Tiefe der Führungsrillen aufgrund der natürlichen Zahnstellung und -anatomie variieren. Die Führungsrillen werden sorgfältig miteinander verbunden, ohne über die Tiefenmarkierungen hinaus zu präparieren. Das endgültige Präparationsdesign wird anschließend mit Finierdiamanten fertiggestellt. Am Ende der Sitzung wird die Abformung zur Anfertigung eines Meistermodells genommen. Anschließend kann die Miniplastschiene bzw. der Silikonschlüssel, die/der anfänglich für die Anfertigung des Mock-ups verwandt wurde, für die Erstellung des Provisoriums verwendet werden. Eine Präparation nach diesem minimalinvasiven Prinzip der Zahnerhaltung gewährleistet, dass die Substanzreduktion nur an den Flächen erfolgt, wo sie wirklich erforderlich ist (Abb. 10).

Diskussion

Die indirekte Methode der kontrollierten Eindringtiefe ist unabhängig vom behandelnden Zahnarzt. Sie gewährleistet eine kontrollierte Eindringtiefe und eine hohe Reproduzierbarkeit bei der Präparation, hat jedoch auch ihre Grenzen. In bestimmten Fällen weisen ein oder mehrere Zähne eine erhebliche Fehlstellung auf, was somit zu gravierenden Abweichungen vom natürlichen Zahnbogen führt. Hier ist es oftmals unumgänglich, diese Zähne zuerst zu präparieren und zu reduzieren, bevor das Mock-up hergestellt werden kann. Dadurch wird verhindert, dass bei der Erstellung des Silikonschlüssels oder der Miniplastschiene Zähne erheblich aus dem Mock-up herausragen oder zu einer Deformation des Mock-ups führen. Um eine perfekte Platzierung des Schlüssels und somit des späteren Mock-ups auf den Zähnen zu

gewährleisten, sollte zu Beginn der Präparation mit dem Silikonschlüssel überprüft werden, ob die anfängliche Reduktion auch tatsächlich ausreichend ist. Für die Labialflächen ist diese Methode vollständig geeignet. Palatinal und lingual ist die Beurteilung jedoch schwieriger, weshalb diese Methode für die Anfertigung von Teilkronen an ihre Grenzen stößt. Mithilfe des Mock-ups ist es möglich, die statische und dynamische Okklusion visuell zu überprüfen und somit für eine geeignete Stärke des Materials für die definitive Restauration zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Im Vordergrund sollte immer der Erhalt der Zahnhartsubstanz stehen, da dies naturgemäß eine bessere Langlebigkeit gewährleistet und zudem zukünftige Eingriffe vereinfacht. Jede Entscheidung und jeder klinische Eingriff sollte unter Berücksichtigung des therapeutischen Verlaufs getroffen werden. Hinsichtlich der Zahnerhaltung sollte im Rahmen einer adhäsiven Befestigung beachtet werden, dass die Haftung am Zahnschmelz der Haftung am Dentin überlegen ist. Somit ist es empfehlenswert, die Techniken zu bevorzugen, die den Erhalt des Schmelzes bestmöglich unterstützen, sofern die Rekonstruktionsstärke dies erlaubt. Um ein ästhetisch vorzeigbares Ergebnis zu erlangen, sollte das Mock-up die Basis der Behandlung darstellen. Für die Präparation eignen sich spezielle Diamantschleifer mit entsprechender Form, die eine kontrollierte Eindringtiefe ermöglichen.