Cosmetic Dentistry 21.02.2011

Was können moderne Komposite leisten?

Karies stellt die Haupterkrankung der Zahnhartsubstanz dar. Deshalb ist die Therapie primärer und sekundärer kariöser Läsionen immer noch die Hauptaufgabe des Zahnarztes, auch wenn die Erfolge von Präventionsprogrammen zu einer Verminderung der Kariesprävalenz in Deutschland geführt haben. Zusätzlich tragen auch die stetig weiterentwickelten Therapiemethoden und Materialien zu einem Rückgang der Karies bei.

Bis heute ist Amalgam das am häufigsten verwendete zahnärztliche Füllungsmaterial im Seitenzahnbereich, das sich jahrzehntelang klinisch bewährt hat. Aufgrund von gesundheitspolitischen Aspekten, der Diskussion um toxikologische, allergologische und ökologische Nebenwirkungen sowie durch ein gestiegenes Zahnbewusstsein, mit dem Wunsch nach mehr Ästhetik auch im Seitenzahngebiet, wird Amalgam von einer ständig wachsenden Zahl der Patienten und Zahnärzte zunehmend abgelehnt. Die Suche nach einem Amalgamersatz bzw. -alternativen u.a. mit dem Ziel einer besseren Ästhetik, hat seit Anfang der Neunzigerjahre dazu geführt, dass neue Werkstoffe für die Füllungstherapie im Seitenzahngebiet entwickelt und vorhandene optimiert wurden. Mit der Einführung der Säure-Ätz-Technik durch Buonocore und der Entwicklung der Komposite durch Bowen 1955 wurden diese Füllungswerkstoffe das Mittel der Wahl für die Versorgung kariöser Läsionen der Frontzähne, während im Seitenzahngebiet noch längere Zeit verschiedene metallische Werkstoffe, vor allem aber Amalgam, zum Einsatz kamen. Erst mit der Entwicklung der Hybrid- und Feinpartikelhybridkomposite und besseren Schmelz- bzw. Dentin-Adhäsiven kam es zu einer Erweiterung der Indikation von Kompositfüllungen auch für das Seitenzahngebiet. Jetzt war es möglich, die Zahnhartsubstanz schonender zu präparieren, da durch die Adhäsivtechnik auf die invasiven Retentionsformen für die Kavitätengestaltung verzichtet werden konnte. Die adhäsive Verarbeitung von Kompositen unter Verwendung der Schmelz-Ätz-Technik stellt inzwischen eine durch zahlreiche In-vitro- und In-vivo-Studien wissenschaftlich abgesicherte und klinisch etablierte Restaurationsmethode dar. Voraussetzung dafür ist, dass alle Arbeitsschritte wie die absolute Trockenlegung, das Anätzen, das Absprayen des Ätzgels, das Trocknen der Kavität, die Applikation des Adhäsivsystems und die Lichtpolymerisation mit größter Sorgfalt ausgeführt werden müssen.

Zu den wichtigsten Zielen der Füllungstherapie zählen die optimale Wiederherstellung funktioneller, ästhetischer und hygienischer Verhältnisse in der Mundhöhle, unter Berücksichtigung eines bakteriendichten Kavitätenverschlusses zur Vermeidung von Pulpairritationen und Sekundärkaries. Nach wie vor werden aber speziell die Randqualität der Klasse I- und II-Kompositrestaurationen kontrovers diskutiert, da bekannt ist, dass Kompositfüllungen im Seitenzahnbereich zur Randspaltbildung neigen. Bei den meisten modernen Feinhybridkompositen beträgt die Polymerisationsschrumpfung immerhin noch ca. 3 Vol.-%. Die dabei entstehenden Kontraktionsspannungen wirken sich negativ auf den Haftverbund zwischen Komposit und Schmelz bzw. Dentin aus, wobei es trotz Einsatz moderner Bonding-Systeme zur Ablösung des Füllungswerkstoffes von den Kavitätenwänden kommen kann. Wird die Kompositfüllung durch Kaudruck elastisch verformt, ist es unter ungünstigen Bedingungen möglich, dass der adhäsive Verbund so belastet wird, dass ein Randspalt entsteht.

Zusammensetzung und Materialvarianten moderner Komposite

Kompositmaterialien bestehen aus drei Grundbestandteilen, der organischen Matrix, den anorganischen Füllstoffen und einer Verbundschicht. Die organische Matrix baut sich aus Monomeren auf, wobei das gebräuchlichste das von Bowen entwickelte BisGMA (Bisphenol-A-Glycidyl-Methacrylat) ist. Andere verwendete Monomere sind UDMA (Urethandimethacrylat) und BIS-EMA (ethoxyliertes Bisphenol-A). Die Polymerisation erfolgt durch ein chemisch- oder lichtaktivierbares Initiatorsystem. Die Aktivierung lichthärtender Komposite geschieht bei einer Wellenlänge von ca. 470nm. Der Fotoinitiator, meist Champerchinon, seltener Phenylpropandion (PPD) oder Lucerin TPO, ist eng an die entsprechende Wellenlänge angepasst. Als Coinitiatoren dienen ein tertiäres Amin oder Phosphin. Selbsthärtende Komposite polymerisieren über ein Redoxsystem, bei dem die Katalysatorpaste die Initiatoren, in der Regel Dibenzoylperoxid, und die Basispaste den Coinitiator, ein aromatisches tertiäres Amin, enthält. Für die physikalisch-chemischen Eigenschaften sind in erster Linie die anorganischen Füllstoffe verantwortlich.

Die Komposite enthalten einen Füllkörperanteil von 35–86 Gew.-%, wodurch die Polymerisationsschrumpfung, die thermische Expansion und Kontraktion sowie die Wasseraufnahme verringert und die Druck-, Zug-, Biege- und Abrasionsfestigkeit und das Elastizitätsmodul erhöht wird. Entscheidend dabei sind die Art und der Anteil der Füllkörper sowie die Form, Größe und Verteilung der Partikel. Nach der chemischen Natur und der Partikelgröße lassen sich die Komposite in drei Gruppen unterteilen.

Makrofüllerkomposite

Konventionelle Komposite (Makrofüller) enthalten heute splitterförmige Partikel aus Quarz, Glas oder Keramik mit einer Größe von 5–10 µm. Trotz guter physikalischer Werte haben sie den Nachteil, dass die Füllkörper unter Funktion im Ganzen aus der Füllung herausbrechen und so Löcher im Gefüge hinterlassen. Zusätzlich sind diese Füllungen nur ungenügend polierbar, was die Qualität der Füllung zusätzlich verschlechtert. Deshalb werden Makrofüllerkomposite in der Füllungstherapie heute nicht mehr eingesetzt.

Mikrofüllerkomposite

Man unterscheidet außerdem homogene und inhomogene Mikrofüllerkomposite. Die Mikrofüller werden flammenpyrolytisch aus pyrogener Kieselsäure hergestellt und besitzen einen Durchmesser von 0,01–0,04 µm. Die homogenen Mikrofüllerkomposite sind aufgrund ihrer hohen Thixotropie schwerer zu verarbeiten. Um dennoch einen akzeptablen Füllergehalt zu erreichen, wurden inhomogene Mikrofüllerkomposite entwickelt. Dabei wird Siliziumoxid mit der organischen Matrix vermischt, polymerisiert und zermahlen und somit ein Vorpolymerisat hergestellt, was danach mit weiteren Füllkörpern der Kompositmatrix zugegeben wird. Dadurch kann der Fülleranteil erhöht werden, ohne dass die Konsistenz herabgesetzt wird.

Hybridkomposite

Hybridkomposite enthalten Füllkörper, die sich aus mehreren Einzelkomponenten zusammensetzen. Eine Vermengung der pyrogenen Kieselsäure (Mikrofüller) und der Gläser aus den Makrofüllern sollen optimale physikalische Eigenschaften bewirken, ohne die jeweiligen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Die Hybridkomposite lassen sich nach der Größe der Makrofüller in folgende Untergruppe einteilen: normales Hybridkomposit mit mittleren Füllkörpergrößen bis 10µm, Feinpartikelhybridkomposite mit Füllkörpergrößen bis 5µm, Feinstpartikelhybridkomposite mit Füllkörpergrößen bis 3µm und Submikrometerhybridkomposite mit Füllkörpergrößen unter einem µm. Aufgrund ihrer physikalischen und mechanischen Eigenschaften und der Möglichkeit, auch große Schneidekantenaufbauten und Kaulast tragende Füllungen im Seitenzahnbereich dauerhaft zu restaurieren, kann man die Feinstpartikelhybrid- und die Nanofüllerkomposite als Universalkomposite bezeichnen.

Flowkomposite

Flowkomposite sind besonders fließfähige Abkömmlinge der Hybridkomposite. Erreicht wird diese Eigenschaft durch Verwendung von Materialien mit einem geringeren Füllstoffanteil (~ 10% weniger) oder durch Viskositätsverdünner wie TEGDMA, die zur Matrix addiert werden. Haupteinsatzgebiete sind die erweiterte Fissurenversiegelung, sehr kleine Zahndefekte im Rahmen der minimalinvasiven Präparation und die Verwendung als so genannte „Stress breaker“ zwischen der Zahnhartsubstanz und dem eigentlichen Füllungskomposit.

Nanofüllerkomposite

Zu den neuesten Entwicklungen auf dem Kompositmarkt gehören die Nanofüllerkomposite. Aufgrund ihrer Füllkörper und damit der werkstoffkundlichen Grundeinteilungsparameter gehören sie eigentlich in die Gruppe der Mikrofüllerkomposite, in Bezug auf ihre mechanischen Eigenschaften allerdings eher in die Gruppe der universell einsetzbaren Hybridkomposite. Durch den Einsatz von Nanofüllkörpern wurde auch eine Reduzierung der Polymerisationsschrumpfung erreicht, da gegenüber konventionellen Hybridkompositen der Matrixanteil deutlich reduziert ist. Die Einarbeitung von oberflächenfunktionalisierten Nanopartikeln in eine konventionelle Komposit-Harzmatrix ermöglicht eine Erhöhung des Füllkörperanteils, ohne dass sich die Viskosität des Komposites stark erhöht. Somit hat die Zugabe von Nanofüllkörpern bis zu einem Anteil von 40 Gew.-% keinen signifikanten Einfluss auf die Viskosität. Durch eine effektive Funktionalisierung der Oberfläche der Nanopartikel mit polymerisierbaren Gruppen sowie deren gleichmäßige Verteilung in der Harzmatrix wirken diese bei der Aushärtung stark vernetzend, wodurch die Harzmatrix eine zusätzliche Stabilisierung erhält, was die physikalische Beständigkeit deutlich verbessert. So können sich z.B. Brüche nicht mehr so leicht im Füllungsmaterial fortpflanzen und die Oberflächenhärte wird erhöht, das verbesserte die Abrasionsfestigkeit gegenüber Standard-Füllungskompositen deutlich.

Das Ziel die Polymerisationsschrumpfung weiter zu reduzieren, führte zu einer weiteren Neuentwicklung, den Siloranen (z.B. Filtek Siloran, 3M ESPE, Seefeld). Sie besitzen ein neuartiges Monomersystem, welches über Ringöffnungen die Volumenkontraktion ausgleicht, wodurch die Schrumpfung unter 1% liegt. Leider ist das Material mit den etablierten Adhäsivsystemen nicht kompatibel. Klinisch relevant ist die ausgeprägte Hydrophobie des Materials. Klinische Studien werden zeigen, ob sich das neue Füllungsmaterial mit dem dazugehörigen Adhäsivsystem dauerhaft bewährt.

Seitenanfang

Klinische Ergebnisse der Kompositrestaurationen in Klasse I- und II-Kavitäten

Zahnärztliche Füllungsmaterialien, speziell die gefüllten Komposite, haben in den letzten 40 Jahren eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfahren. Eine zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung ohne Komposite erscheint inzwischen kaum mehr vorstellbar. Durch die werkstoffkundlichen und verarbeitungstechnischen Verbesserungen können sie heute auch zur Therapie komplexer kariöser Läsionen der Klasse I und II im okklusionstragenden Seitenzahngebiet routinemäßig eingesetzt werden.

Nach wie vor bleibt die Frage bestehen, welche „Überlebensrate“ die modernen Komposite als Füllungsmaterial im Seitenzahngebiet aufweisen? Inzwischen haben sie sich von der minimalinvasiven und ästhetischen Indikation immer mehr zu einem Standard-Versorgungsmaterial entwickelt, das auch in größeren Kavitäten eingesetzt wird und sich auch klinisch langzeitig bewährt hat. Nicht ohne Grund erweiterte die Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung 2005 das Indikationsspektrum für Komposite auf das Seitenzahngebiet einschließlich dem Ersatz einzelner okklusionstragender Höcker.

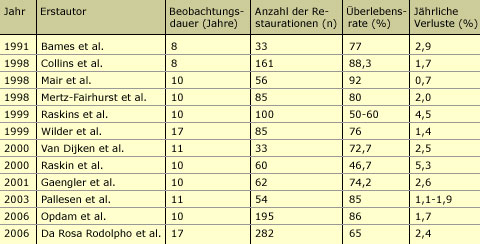

Tab. 1

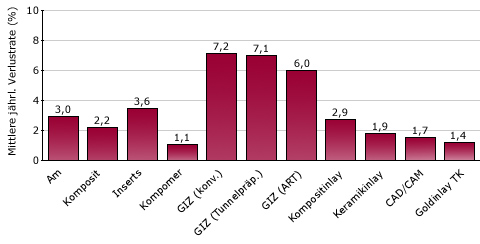

Der Erfolg solcher Restaurationen ist inzwischen durch zahlreiche Langzeitstudien belegt. In einer Meta-Analyse von Loomans, über die Langlebigkeit von Kompositfüllungen im Seitenzahngebiet mit einer Mindestliegedauer von acht Jahren, lagen die jährlichen Verlustraten bei 0,7–5,3% (Tab. 1). Betrachtet man die Meta-Analyse von Manhart et al. zeigt sie ähnliche Werte (Abb.1). Die durchschnittliche jährliche Verlustquote in dieser Arbeit liegt für Kompositfüllungen mit 2,2% zwischen der für Keramik (1,9%) und Amalgamfüllungen (3,0%). Opdam et al. veröffentlichten 2007 ebenfalls eine retrospektive klinische Studie über die Langlebigkeit von Komposit- und Amalgamrestaurationen. Die Überlebensrate für die Kompositfüllungen betrug nach fünf Jahren 91,7% und nach zehn Jahren 82,2%. Im Vergleich dazu waren nach fünf Jahren noch 89,6% und zehn Jahren 79,2% der Amalgamfüllungen intakt. Pallesen und Quist kamen in der Auswertung ihrer Arbeit nach elf Jahren zu ähnlichen Ergebnissen. In einer klinischen Langzeitstudie von Glockmann et al. über Amalgam-, Komposit- und Keramikfüllungen im Seitenzahngebiet konnte nachgewiesen werden, dass Füllungen aus dem Feinpartikelhybridkomposit Charisma® bei Einhaltung der Indikation und der optimalen Verarbeitung dem CEREC-I-Inlays gleichwertig und den Amalgamfüllungen hinsichtlich Randverhalten, Sekundärkaries und Erneuerungsrate sogar überlegen sind.

Abb. 1 Mittlere jährliche Verlustrate von Restaurationsmaterialien nach der Metaanalyse von Manhart J, Chen H, Hamm G, Hickel R zitiert aus: Ernst C.P. Direkte adhäsive Restaurationen im Seitenzahnbereich. ZM 2007, 17: 28-37.

Die angeführten Studien belegen die langzeitige klinische Sicherheit von Kompositfüllungen im Seitenzahngebiet. Aber, wodurch kann nun die Qualität und damit der Erfolg von direkten Kompositrestaurationen im Seitenzahngebiet limitiert werden? Einer der wichtigsten Aspekte scheint die richtige Indikationsstellung zu sein, wobei es allerdings schwierig ist eine genaue Grenze zu ziehen, bis zu welchem Schädigungsgrad ein Zahn durch die direkte Füllungstechnik zu versorgen ist und ab wann man eine indirekte Versorgung bevorzugen sollte. Es steht fest, je größer die Restauration ist, desto eher kann eine falsche Indikationsstellung zum Misserfolg führen. Mit steigender Größe der zu versorgenden Kavität ergeben sich auch noch weitere Schwierigkeiten. So muss die Kontaminationskontrolle noch sorgfältiger durchgeführt und umgesetzt werden und auch die approximal-zervikale Abdichtung gestaltet sich schwieriger. Die Wirksamkeit früherer Adhäsivsysteme limitierte die Randqualität der Kompositfüllung, besonders wenn sich die Füllungsgrenze im Dentin befand. Trotz aller Verbesserungen der Adhäsive, speziell der neuen Generation mit den daraus resultierenden höheren Haftwerten, ist eine perfekte Abdichtung des Füllungsrandes immer noch schwer zu erreichen. Um so wichtiger ist bei zunehmender Füllungsgröße die Herstellerangaben zur Anwendung des Adhäsivsystems und der Applikation des Komposites strengstens zu befolgen, da sonst eher mit postoperativen Beschwerden, Randablösungen und insuffizient gehärtetem Kompositmaterial zu rechnen ist. Mit wachsender Füllungsgröße kommen auch die physikalischen Eigenschaften wie Polymerisationsschrumpfung, Bruchfestigkeit, Ermüdung und Abrasion mehr zum Tragen. Insgesamt muss man festzuhalten, je größer eine Restauration ist, desto sorgfältiger und genauer muss der Behandler arbeiten. Aber auch die Compliance des Patienten hinsichtlich intensiver Mundhygiene ist von entscheidender Bedeutung, so ist die Verwendung von Zahnseide bzw. Interdentalbürstchen bei jeder nicht schmelzbegrenzten Approximalläsion eine Conditio sine qua non. Besonders auch weil gesichert ist, dass das relativ häufige Auftreten von Sekundärkaries an Kompositfüllungen u.a. auf eine signifikant höhere Anzahl von Bakterien der Spezies Streptococcus mutans an den Füllungsrändern im Vergleich zu Amalgam- oder Glasionomerzementfüllungen zurückzuführen ist.

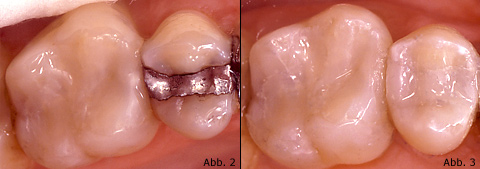

Abb. 2 Zahn 26 nach Versorgung mit dem Nanofüllerkomposite Grandio® Abb. 3 Zahn 26 - zwölf Monate nach Füllungslegung.

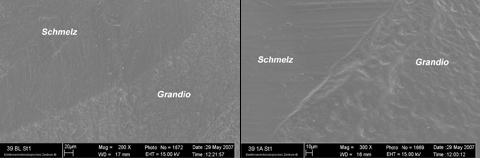

Eine weitere Verbesserung der klinischen Sicherheit speziell für den Einsatz im Seitenzahngebiet verspricht man sich von den schrumpfreduzierten Nanofüllerkompositen. Die ersten Ergebnisse klinischer Langzeitstudien sind sehr vielversprechend. Die Indikation für diese Komposite ist danach sowohl im Seitenzahnbereich, aber auch aufgrund der sehr guten ästhetischen Eigenschaften im Frontzahngebiet gegeben. Eigene Ergebnisse zu den Nanofüllerkompositen Grandio® (VOCO, Cuxhaven, Deutschland) und Filtek™ Supremé (3M ESPE, Seefeld, Deutschland) in Kavitäten der Klasse I und Klasse II weisen gute Daten hinsichtlich der klinischen und mikromorphologischen Untersuchungen auf. So erhielten 80% der Füllungen nach zwölf Monaten die beste Bewertung (Code 0 nach den CPM-Kriterien) bezüglich aller klinischen Parameter. Nur 15% der Füllungen wiesen bei der 1-Jahres-Kontrolle in mindestens einem Kriterium geringe Veränderungen auf (Abb. 2 und 3). Die rasterelektronischen Untersuchungen zeigen ebenfalls positive Ergebnisse.Bei 72% der Füllungen wurde in der Zwölf-Monats-Kontrolle ein optimales Ergebnis (Code 0 nach den CPM-Kriterien, Abb. 4 und 5) hinsichtlich aller mikromorphologischen Kriterien ermittelt. 24% der Füllungen wiesen mindestens einmal den Code 1 auf. Die weitere Auswertung zum Zeitpunkt 36 Monate nach Füllungslegung scheint die bisher guten Ergebnisse zu bestätigen. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass auch die Nanofüllerkomposite eine sichere Versorgung im Seitenzahngebiet darstellen.

Abb. 4 REM (Vergrößerung 200x, 26 odp, Stelle 1) Baseline Grandio - halogenbasierte Polymerisation. Abb. 5 REM (Vergrößerung 300x, 26 odp, Stelle 1) nach zwölf Monaten Grandio - halogenbasierte Polymerisation.

Fazit

Auf Basis der aktuellen Studien (Manhart et al., Opdam et al., Pallesen et al., Beun) kann man davon ausgehen, dass direkte Kompositrestaurationen im Seitenzahngebiet heute eine sichere und qualitativ hochwertige Therapiemethode auch für komplexe Klasse II-Kavitäten darstellen. Durch die ständige Weiterentwicklung der Komposite und Optimierung der physikalischen Eigenschaften sowie durch bessere Adhäsivsysteme ist es inzwischen möglich, die Anwendungsgebiete stetig zu erweitern. So werden neben ausgedehnten Restaurationen auch mit dem Ersatz okklusionstragender Höcker inzwischen direkte Kompositkronen, Reparaturrestaurationen und Re-Insertion von indirekten Versorgungen, wie Inlays, Kronen und Brücken, direkte Form- und Farbkorrekturen, Zahnverbreiterungen zum Lückenschluss, direkte Schienungen und Brücken als weitere Indikationsgebiete diskutiert. Das entscheidende Kriterium für den langfristigen Erfolg bleibt aber die optimale Füllungslegung, da auch die modernen Komposite und speziell die Adhäsive sehr sensitiv auf eine korrekte Verarbeitung und Anwendung sind. Diese Sensitivität erhöht sich mit steigender Füllungsgröße. Wird das aber beachtet, können die Hauptursachen für einen frühzeitigen Füllungsverlust, wie starker Verschleiß, Frakturen, Randunregelmäßigkeiten, Randverfärbungen und Sekundärkaries vermieden werden. Das Risiko des Misserfolges der Versorgung nimmt proportional mit ihrer Größe zu, dennoch werden die Komposite in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle im Rahmen der Zahnerhaltung spielen, speziell auch als kostengünstige Alternative zu klassischen indirekten Restaurationen.

Autoren: T. Pflaum, E. Glockmann, B. W. Sigusch/Jena