Cosmetic Dentistry 26.08.2024

Zum Einsatz indirekter glasfaserverstärkter Kompositrestaurationen

share

Die Würzburger Oberärztin Dr. Britta Hahn hat sich in ihrem Forschungsprojekt dem Thema „Überlebensrate und klinische Qualität indirekter glasfaserverstärkter Kompositrestaurationen nach bis zu zehn Jahren Liegedauer“ gewidmet. Im folgenden Beitrag erläutert sie die Kernerkenntnisse ihrer Arbeit.

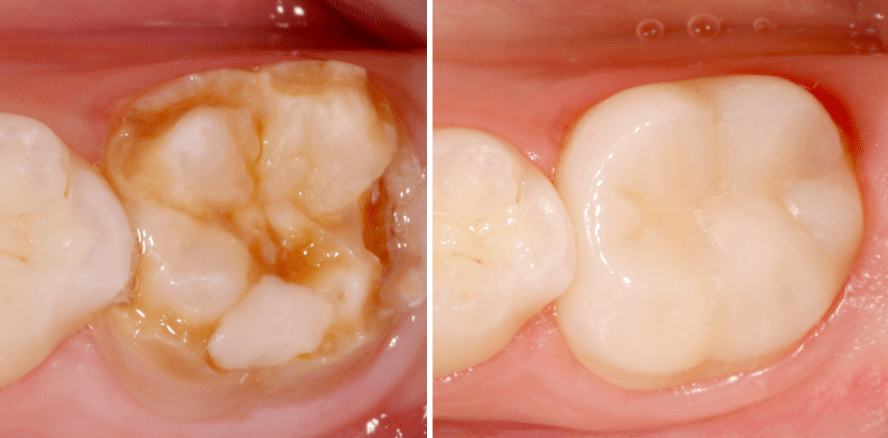

Indirekte Restaurationen aus Komposit können grundsätzlich mit plastischen Materialien hergestellt oder auch aus industriell gefertigten Rohlingblöcken im CAD/CAM-Verfahren gefräst werden. Die in unserer Studie nachuntersuchten indirekten Restaurationen wurden alle mit einem Mikrofüllerkomposit (SR Nexco, Ivoclar Vivadent) individuell im zahntechnischen Labor geschichtet und zusätzlich mit Glasfaser (StickNET, GC) verstärkt, wenn dies technisch möglich war. Dabei werden die Restaurationen vom Zahntechniker mit unterschiedlichen Dentin-, Effekt- und Schmelzmassen sowie Malfarben individuell geschichtet und lichtpolymerisiert. Die Verwendung von unterschiedlichen Massen ermöglicht eine patientenindividuelle Farbgestaltung und hochästhetische Versorgungen.1

Durch das zusätzliche Einpolymerisieren eines Glasfaserstranges kann weiterhin die Bruchfestigkeit solcher individuell geschichteten Kompositrestaurationen, aber auch diejenige von CAD/CAM-Kompositen gesteigert werden.2

Hohe Bruchtoleranz und Belastbarkeit

Im Vergleich zu Keramiken zeigen indirekte Kompositrestaurationen im Laborversuch bei sehr geringen Schichtstärken eine höhere Bruchtoleranz und Belastbarkeit.3 Die Restaurationsränder können bei einer individuellen Schichtung sehr dünn gestaltet werden, ohne dass es zu Randchippings bei der Herstellung kommt. In unserer Poliklinik/Studie wurden Schichtstärken von bis zu 0,2 mm angewendet, wenn auch hierbei die herstellerseitige Mindestschichtstärke von 1,5 mm unterschritten wurde. Dadurch konnte bei ungünstigen Platzverhältnissen sehr substanzschonend gearbeitet werden.4 So sehen wir den Einsatz dieser Restaurationen vor allem bei großflächigen, aber flachen Defekten bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit angeborenen und erworbenen Strukturanomalien. Die therapeutische Alternative im jugendlichen Gebiss stellt die konfektionierte Stahlkrone dar. Die Überlebensraten von Stahlkronen sind hoch (95 Prozent nach drei Jahren) und aufgrund des guten Kosten-Zweckmäßigkeit-Verhältnisses etabliert.5 Nachteilig ist allerdings, dass eine Präparation erforderlich ist, die in der späteren definitiven Versorgung meist nur durch eine Vollkrone ersetzt werden kann.6 Eine Untersuchung von Cheung et al. (2005) zeigte, dass 20 Prozent aller überkronten Zähne nach 15 Jahren eine Pulpanekrose erleiden, was die Bedeutung des minimalinvasiven Ansatzes unterstreicht. Bei non- oder minimalinvasiven indirekten Kompositrestaurationen können die Zähne hingegen zu einem späteren Zeitpunkt noch mit einem keramischen Inlay, Onlay oder einer Teilkrone versorgt und so die invasivere Kronentherapie noch hinausgezögert werden. Darüber hinaus kann, im Bedarfsfall, die Kompositrestauration problemlos als präprothetischer Aufbau unter der künftigen Restauration verbleiben.

Indikationszeitpunkt für Komposit deutlich vor Keramik

Komposite weisen eine deutlichere Abrasionstendenz als Keramiken auf7 und stehen so einer korrekten Einstellung sich noch im Durchbruch befindender Zähne nicht im Weg. Zudem können Komposite auch ohne Schwierigkeiten in eine kieferorthopädische Therapie integriert und kieferorthopädische Elemente leichter auf Kompositoberflächen als auf Keramik befestigt werden.8 Der Indikationszeitpunkt für Komposit liegt also deutlich vor dem von Keramik. Diese Annahme stützen wir auf die Ergebnisse von Klink et al. (2018). In deren klinischer Studie zu vollkeramischen Restaurationen befand sich eine Patientin, der im Alter von zwölf Jahren aufgrund einer Amelogenesis imperfecta alle Zähne mit Vollkeramikkronen versorgt wurden. Die Autoren berichten hier, dass die Präparationen aufgrund des geringen Alters der Patientin sehr schonend vorgenommen wurden, sodass die Restaurationen an der Grenze zur Mindestschichtstärke hergestellt wurden. Durch spätere Einschleifmaßnahmen kam es wohl zur Unterschreitung der Mindestschichtstärke und so war diese Patientin auch diejenige mit den meisten frakturierten Keramikrestaurationen.

Aber auch im Erwachsenengebiss gibt es Situationen, in denen eine definitive Restauration durch vollkeramische Restaurationen nicht möglich oder mit gewissen Risiken verbunden ist. Ein Beispiel hierfür wäre eine durchzuführende Bisshebung, bei der zunächst mit Komposit die therapeutisch eingestellte Bisshöhe über einen längeren Zeitraum auf Verträglichkeit ausprobiert werden muss (zum Beispiel im Rahmen einer diagnostischen Bisshebung). In diesen Fällen kann die indirekte Kompositrestauration als non- oder minimalinvasive langzeitprovisorische Lösung in Betracht gezogen werden.

Überlebensrate und klinische Qualität nach bis zu zehn Jahren Liegedauer

Von insgesamt 44 Patienten gelang es uns, 34 Patienten mit insgesamt 155 indirekten Kompositrestaurationen klinisch nachzuuntersuchen (Recallrate 77 Prozent). Der mittlere Beobachtungszeitraum betrug 5,7 Jahre, wobei die jüngste Restauration 1,4 Jahre, die älteste Restauration 11,8 Jahre alt war. Wir erzielten 132 Erfolge, einen Misserfolg und in 21 Fällen ein „Überleben mit Reparatur“. Das häufigste unerwünschte Ereignis war das Kompositchipping.

Die Erfolgsraten nach einem, fünf und zehn Jahren betrugen 95,4 Prozent, 87,4 Prozent und 78,8 Prozent. Da die aufgetretenen Defekte allerdings in der Regel reparabel waren, blieben die Überlebensraten weiterhin hoch: Diese betrugen 100 Prozent, 98,9 Prozent und 98,9 Prozent nach einem, fünf und zehn Jahren. Erfolgte einmal eine Reparatur, wurden keine Folgedefekte festgestellt.

Die klinische Qualität der Restaurationen war überwiegend exzellent und gut. Allerdings zeichneten sich eine leichte Tendenz zu Glanzverlust, Oberflächenverfärbung, Verschleiß und eine erhöhte Plaqueanlagerung an den restaurierten Zähnen ab.

Bei Indikation MIH

Die häufigste Versorgungsindikation war die MIH (41 Prozent). Für eine gute Haltbarkeit ist hier sicherlich zu nennen, dass die Restaurationsränder in gesunde, nicht hypomineralisierte Schmelzränder zu extendieren sind. Da Komposite im Vergleich zu Keramiken eine höhere Plaqueanlagerung zeigen, ist eine gute Mundhygiene eine weitere Voraussetzung für eine lange Haltbarkeit. Auch die Verfärbungstendenz von Kompositen ist höher als bei Keramiken, sodass Rauchen, starker Kaffee- und Teekonsum die Haltbarkeit ungünstig beeinflussen können.

Lernen Sie unsere Autorin kennen:

Frau Dr. Hahn, was hat Ihr Interesse an Ihrem Projekt geweckt? Wie kamen Sie auf das Thema?

Das Thema kam über meinen ersten MIH-Patienten zu mir. Der damals elfjährige Patient hatte die für die MIH typischen flachen, aber großflächigen Substanzdefekte. Eine Stahlkrone wäre recht invasiv und mit direkten Kompositrestaurationen wäre eine funktionelle Gestaltung der Okklusion nur schwer umsetzbar gewesen. An unserer Poliklinik haben wir einen sehr talentierten und auf indirekte Kompositrestaurationen spezialisierten Zahntechniker, mit dem ich den Fall dann letztlich geplant und umgesetzt habe. Die Restaurationen sind nun über zehn Jahre klinisch ohne Probleme in Funktion und der Patient hat mittlerweile das Erwachsenenalter erreicht. An diesen speziellen individuell geschichteten, glasfaserverstärkten Restaurationen gefällt mir, dass man minimalinvasiv (in manchen Fällen sogar noninvasiv) arbeiten und gleichzeitig eine sehr gute Ästhetik erzielen kann.

Gibt es für Sie besonders spannende Entwicklungen in der aktuellen Restaurativen Zahnheilkunde und welche wären das?

Das Angebot von Kompositwerkstoffen im CAD/CAM-Bereich hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und somit ergeben sich für die Zahnerhaltung neue minimalinvasive Therapieoptionen, die es vor zehn Jahren in diesem Umfang noch nicht gegeben hat. Ein neuer, vielversprechender Ansatz für die Zukunft könnten druckbare Keramiken und Komposite sein, die im Gegensatz zu subtraktiven Verfahren durch die Verwendung unterschiedlicher Massen eine mit der individuellen Schichtung vergleichbare Ästhetik bieten könnten. Ein anderes spannendes Gebiet ist für mich die Forschung nach den Ursachen für die MIH.

Eines Ihrer Spezialgebiete ist die Restaurative Zahnerhaltung bei Strukturanomalien – was macht Strukturanomalien so herausfordernd?

An diesen Patienten reizt mich, dass es sich in der Regel nicht um Standardsituationen handelt. Jeder Fall muss individuell geplant werden, da die Zahnhartsubstanz in ihrer Beschaffenheit/Histologie ja ganz unterschiedlich sein kann. Zudem betreffen Strukturanomalien ja häufig nicht nur einzelne Zähne, sondern mehrere Zahngruppen oder auch das gesamte Gebiss. Da dentale Werkstoffe und Dentinhaftvermittler allerdings für reguläre Zahnhartsubstanz entwickelt wurden, muss man oftmals auch ganz unkonventionelle Wege gehen, um einen Fall erfolgreich lösen zu können. Allen Herausforderungen zum Trotz sind Patienten mit Strukturanomalien oft die dankbarsten Patienten, da deren Leidensdruck häufig sehr hoch ist und sie über mehrere Jahre interdisziplinär betreut werden müssen. Gerade den Austausch mit meinen Kollegen anderer Fachdisziplinen empfinde ich dabei als sehr inspirierend.

Dieser Artikel ist in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis erschienen.