Endodontologie 02.03.2022

Der Kompositaufbau beim Frontzahn mit Pins und Wurzelschraube

share

Die langfristig erfolgreiche Rekonstruktion einer ganzen Frontzahnkrone mit Komposit erfordert einige mechanische Überlegungen zur Anwendung von Parapulpärschräubchen (Pins) und Wurzelschrauben. Am richtigen Ort platziert, verhindern die Pins das Microleakage und senken die Gefahr der Wurzellängsfraktur durch die Wurzelschraube. Zudem kann der Kompositaufbau so modelliert werden, dass die schädlichen Querkräfte am Zahn erheblich kleiner werden.

Weshalb sollen zerstörte Frontzähne nicht extrahiert werden?

Das Parodont eines Frontzahns ist unersetzbar. Gleich wie beim Seitenzahn wehrt es zu 95 Prozent die Bakterien lebenslang ab. Mit seinem genialen Zuglager und durch elastische Mikrobewegungen schützt es die Alveole vor Druckspitzen und den Zahn vor Überlastungen. Aber im Gegensatz zum Seitenzahn besitzt der Frontzahn einen sehr bewussten, empfindlichen und zugleich den genausten Tastsinn des Körpers. Nicht zuletzt vermitteln die Frontzähne dem Patienten ein wichtiges schambehaftetes Selbstwertgefühl und zugleich sind sie bis ans Lebensende ein primäres soziales Signal der Gesundheit, Unversehrtheit und Ästhetik. Vielen Menschen bedeuten die eigenen oberen Frontzähne bis zum Lebensende mehr als alle anderen Zähne.

Mechanische Belastung durch Zug und Schub

Prinzipiell bewirkt die Kaukraft beim Essen und Bruxen einen axialen Druck auf allen Kauflächen der Seitenzähne. Er ist weitgehend unschädlich wegen der hohen Druckfestigkeit der Zähne (300–450 MPa). Bei den oberen Frontzähnen jedoch wirkt die Kaukraft quer zur Zahnachse und verursacht zwei Probleme: Erstens entsteht chronisch ein Zug palatinal am Zahn. Er kann gemäß dem Wöhler’schen Gesetz bei genügend hoher Anzahl (Bruxismus) wegen der schwachen Zugfestigkeit des Dentins (10–90 MPa) schon unter 10 MPa das Dentin ermüden. Daraus folgt ein Microleakage zwischen Wurzel und Komposit (Abb. 1a). Und zweitens kann ausnahmsweise auch ein starker Schub gegen den Zahn entstehen. Er kann die Wurzel längsfrakturieren, wenn ein festsitzender Wurzelanker den Schub an die labiale Wurzelwand weitergibt. Die Fraktur entsteht, wenn das Desmodont die palatinale Wurzelhälfte zurückhält. Dann entsteht in den dünnen Seitenwänden der Wurzel ein maximaler Zug. Kennzeichen der Gewaltfraktur sind trockene, saubere Bruchflächen (Abb. 1b). Es gilt also, beim Kompositaufbau den Zahn vor Zug und Schub resp. Microleakage und Wurzellängsfraktur zu schützen.

Verhinderung des Microleakage

Gemäß der Balkentheorie verursacht eine Querkraft stets am Rande des Balkenlagers einen Zug in der Balkenoberfläche. Dieser Schwachpunkt befindet sich beim Frontzahn genau palatinal am Gingivarand. Hier muss ein Pin gesetzt werden, um die Adhäsion zu verstärken. Die Pins dürfen wegen der Gefahr von Lufteinschlüssen nicht mit Bulk-Fill-Technik einpolymerisiert werden. Pins und Wurzelanker müssen mit kleinen Portionen blasenfrei mit dem Dentin verbunden werden, sonst sind sie nicht kraftschlüssig und leiten die Kräfte zu wenig um. Die Abbildungen 2a und b analysieren die beiden Negativbeispiele von Abbildung 1a und b. Dabei zeigt Abbildung 2a den einfachen Kompositaufbau von Abbildung 1a. Der glattwandige Wurzelstift (Abzugskraft 200 N) kann dem Zug nur wenig widerstehen, und der labial gesetzte Pin (Abzugskraft 100 N) verstärkt die Adhäsion palatinal kein bisschen. Abbildung 2b stellt die Wurzelschraube von Abbildung 1b dar. Sie hat eine enorme Abzugskraft von 1.000 N, und ihr Gewinde leitet den Zug im Bohrloch ideal in Druck um, sodass auch nach acht Jahren kein Microleakage zu sehen ist. Die Wurzelschraube leitet jedoch den Schub wie ein Hebel gegen die labiale Wurzelwand. Der glattwandige Wurzelstift würde wegen seiner niederen Abzugskraft eher luxieren als die Wurzel frakturieren.

Die Abbildungen 2c und d zeigen zwei Aufbauten mit einer mechanisch besseren Kräfteverteilung. In Abbildung 2c ist die Wurzelschraube mit einem palatinal gesetzten Pin zu sehen. Dieser befindet sich im Zentrum des zugbelasteten Areals und sichert dort die Adhäsion. Zudem leitet er auch Schubkräfte um und entlastet so die Wurzelschraube. Empfehlenswert sind zwei palatinale Pins. Abbildung 2d zeigt einen Kompositaufbau bei einer vitalen Wurzel. Der Aufbau wurde als Kopfbiss modelliert. Nun entsteht beim Kauen und Knirschen vor allem ein axialer Druck mit wenig Querkraft. Empfehlenswert sind zwei palatinale Pins, weil sie gemeinsam wegen ihrer Disparallelität eine höhere Abzugskraft besitzen als ein einzelner Pin. Transversale Retentionsrillen schützen die Adhäsionsfläche vor Scherkräften, indem sie den horizontalen Schub in Druck umleiten (weiße Pfeile). Die Skizzen zeigen nur die mechanischen Haupteffekte und sind unvollständig. Es fehlen u. a. die Lagerkräfte, welche die Summe der Kraftvektoren gleich null setzen.

Verminderung der Bruchgefahr

Die Querkraft beim Abbeißen und Kauen lässt sich nicht vermindern, aber jene beim Knirschen schon. Dies ist auch bei Kronen auf schlanken Frontzähnen und bei Fliegern sinnvoll. Dazu kann erstens der Aufbau außer Kontakt geschliffen werden (Abb. 3a). Vollbezahnte Patienten werden den fehlenden Kontaktpunkt nicht vermissen. Zweitens kann der Aufbau bei Patienten mit einem stark reduzierten Gebiss so modelliert werden, dass der Kontaktpunkt weit palatinal auf einer horizontalen Fläche liegt und keine Vorgleitbahn hat (Abb. 3b). Und drittens kann ein Kopfbiss modelliert werden (Abb. 3c). Dazu muss evtl. auch der Antagonist umgeformt werden.

Schlanke obere Frontzähne

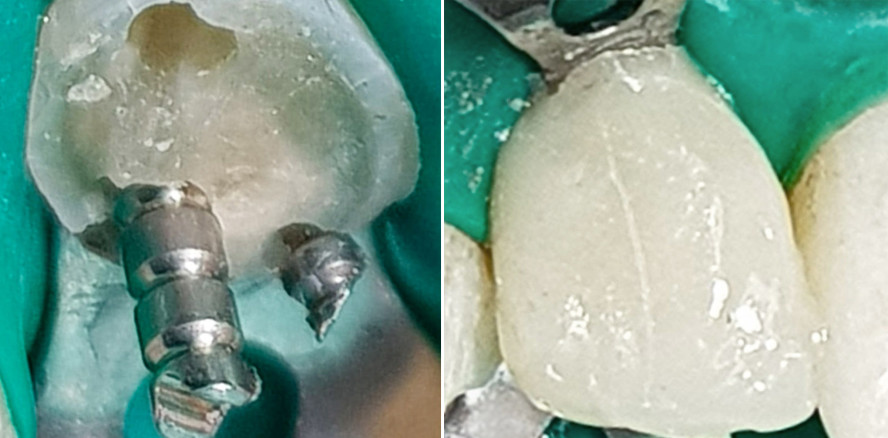

Am meisten bruchgefährdet sind schlanke obere Frontzähne. Bei einer Kronenpräparation wird die Krone zirkulär 1 mm reduziert. Das erhöht ihre Bruchgefahr immens. Bei einer Reduktion von 7 auf 5 mm sinkt sie auf 26 Prozent des ursprünglichen Werts. Beim Zapfenzahn in Abbildung 4 änderte sich der Durchmesser von 5 auf 3 mm und die Bruchfestigkeit fiel auf nur noch 13 Prozent des ursprünglichen Werts (Abb. 4a). Trotz der Fraktur blieb die Wurzel vital. Wegen ihrer kleinen Dimension und geringen Nähe zu den Nachbarzähnen war das Setzen der Pins recht schwierig. Zunächst fiel die Wahl auf ganz dünne Pins (0,5 mm Parafix). Der erste gelang, der zweite brach jedoch ab und musste ausgebohrt und durch einen dickeren ersetzt werden (0,7 mm Parafix). Beim dritten brach sogar der Bohrer ab. Nach dem Ausbohren verblieb ein zu großes Loch (Abb. 4b). Darin wurde schließlich ein dritter Pin mit Komposit einpolymerisiert. Der Aufbau sollte eine protrudierte Stellung und keine Vorgleitbahn haben. Deswegen wurden beide lingualen Pins gekürzt. Die protrudierte Stellung des Aufbaus ist recht unauffällig (Abb. 4c).

Fazit

Wurzelschrauben und palatinale Pins verhindern das Microleakage. Letztere vermindern auch den Schub auf den Wurzelanker und damit die Gefahr der Wurzellängsfraktur. Bei engen Verhältnissen erfordern Pins ein großes manuelles Geschick.

Autoren: Dr. Walter Weilenmann, Marvin Rueppel MSc, ETH, Gabriel Weilenmann MSc, ETH