Implantologie 18.07.2022

Implantation und Augmentation eines bukkalen Knochendefekts

share

In der Implantologie werden zur langfristigen und prognostisch sicheren Stabilität ausreichend und suffiziente Knochen- und Weichgewebsverhältnisse benötigt. Für den langfristigen Erfolg ist dies eine grundlegende Voraussetzung, um eine sichere Stabilität des Implantats und der umliegenden periimplantären Weichgewebe zu erreichen. Bukkale Defizite finden sich oft in unserer Praxis und sind häufig durch physiologische Umbauprozesse nach der Zahnextraktion bedingt. Diese Umbauvorgänge nach Zahnverlust sind wissenschaftlich sehr gut untersucht und belegt. Vor allem durch den Verlust und Abbau des „bundle-bone“ resultieren verschiedenste Defektmorphologien.1–3

Neben einer ausreichend suffizienten Knochensituation ist auch eine ausreichend befestigte und keratinisierte Mukosa wichtig für den Langzeiterfolg, um eine spätere Periimplantitis zu vermeiden oder ästhetische Einbußen bzw. Limitationen in der prothetischen Versorgung zu verhindern.4–6

Bei quantitativ unzureichendem Knochenangebot sind häufig Knochenaugmentationen bzw. regenerative Maßnahmen erforderlich. Hierfür werden sowohl für horizontale als auch für vertikale Defekte verschiedenste Methoden, Maßnahmen und Techniken eingesetzt.7 Dazu gehören Augmentationen von bukkalen respektive horizontalen Defekten mit Granulaten verschiedenster Art. In Kombination mit einer Membran kann bei entsprechender Indikation ein Volumenzuwachs bis ca. 3 mm erreicht werden.8

In unserer Praxis werden hierfür verschiedene Materialien eingesetzt. Beim Einsatz dieser ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, ob man einen volumenstabilen Aufbau mit sehr geringer und teilweise keiner Resorption durchführen möchte oder ob es nicht Sinn hat, aus der Gruppe der biomimetischen Materialien aus betrachtet einenvollständigen Umbau und eine Umformung in vitalen Knochen zu erzielen. In Kombination mit der unvermeidlichen Begleiterscheinung eines kontrollierten, aber dennoch vorhandenen Volumenverlusts scheint der Einsatz von biologisierten Materialien nach dem Low Speed Centrifugation Concept (LSCC) von Prof. Ghanaati ein vielversprechender Ansatz zu sein, der immer mehr Anwendung und Beachtung findet.9, 10

In dem hier präsentierten Fall wurde ein bukkaler Defekt nach Implantation anhand eines mit PRF biologisierten Knochenregenerationsmaterials aus einer 3D-β-Tricalciumphosphat-Kollagenmatrix (CERASORB Foam, curasan) sowie weiterer Abdeckung mit Fibrinmatrizes augmentiert. Die Intention dieser Methode ist es, einen vollständigen Umbau des eingesetzten Materials in einen vitalen Knochen zu erreichen und unter kontrolliertem Volumenverlust die Regeneration eines bukkalen Defizits zu unterstützen.

Fallpräsentation

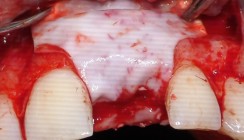

Eine 49-jährige Patientin stellte sich in unserer Praxis mit den fehlenden Zähnen 24 und 36 sowie mit der Bitte um implantologische Einzelzahnversorgungen vor. In Regio 24 lag klinisch und radiologisch eine ausreichende Knochen- und Weichgewebssituation vor. Da es hier um die Versorgung des Implantats Regio 36 geht, wird auf Regio 24 nicht weiter eingegangen. In Regio 36 zeigte sich klinisch ein erhebliches Knochen- und Weichgewebsdefizit bukkal (Abb. 1). Zur Bewertung der Situation wurde die präimplantologische Planung mittels digitaler Volumentomografie (Orthophos 3D XG, Dentsply Sirona) durchgeführt (Abb. 2–4).

Nach Auswertung und Planung des digitalen Volumentomogramms fiel die Wahl auf ein Implantat mit dem Durchmesser 3,8 mm und einer Länge von 11 mm. Einige Wochen später erfolgte in Lokalanästhesie die Implantation mit simultaner lateraler Augmentation. Um das Augmentat bzw. das Operationsgebiet später ausreichend plastisch zu decken, wurde hier eine Vestibulumplastik modifiziert nach Edlan-Mejchar durchgeführt. Hierbei erfolgte bukkal eine bogenförmige Schnittführung. Nach krestal wurde ein Splitflap gebildet und anschließend erfolgte die scharfe Abpräparation des Lappens bzw. eine horizontale Periostinzision. Der so gebildete Splitflap (kombinierter Mukosa-/Mukoperiostlappen) wurde nach lingual mobilisiert und das Operationsgebiet dargestellt. Hierbei zeigte sich ein homogen strukturierter Knochen mit der Knochenqualität D1 (Abb. 5 und 6). Nach Markierung und Definition der Implantatposition wurde das Implantatlager nach definiertem Bohrprotokoll aufbereitet und das Implantat mit einem Drehmoment von 25 Ncm² gesetzt (Abb. 7).

Nach Implantatinsertion wurde der bukkale Knochendefekt bzw. das bukkale Konturdefizit mit der Kollagenmatrix augmentiert. In diesem hydrierten und biologisierten Zustand lässt sich die Matrix bei leichter bis maximal mittlerer Kompression hervorragend formen und an die Defektsituation adaptieren bzw. anpassen (Abb. 8). Die 3D-Matrix wurde in zwei Teilen, einmal in vertikaler Richtung und einmal als weitere Schicht in horizontaler Richtung, an die Defektsituation angepasst und angelagert. Der Grund für das zweischichtige Vorgehen war die anfangs beschriebene kalkulierte und bewusst kontrollierte Resorption des Materials, um ausreichend Material für den Umbauprozess des Knochens und auch des Weichgewebes zu gewährleisten. Folgend wurden zwei Fibrinmembranen bzw. -matrices auf das Augmentationsareal aufgelegt und das Operationsgebiet plastisch dicht vernäht (Abb. 9 und 10). Zum Abschluss der Operation erfolgte die radiologische postoperative Kontrolle mit einem OPG (Abb. 11).

In der postoperativen Phase und in der Einheilungszeit zeigte die Verlaufsbeobachtung eine völlig reizlose, stabile und schmerzfreie Heilung (Abb. 12). Nach etwa vier Monaten erfolgte die Freilegung des Implantats in Lokalanästhesie. Es zeigte sich klinisch zirkulär eine ausreichend dimensionierte, feste und stabile Knochensituation und in der bukkalen Region ein Volumengewinn von geschätzt 2 mm sowie im Weichgewebe ein deutlicher Volumengewinn (Abb. 13). Nach weiteren vier Wochen erfolgte die finale prothetische Versorgung mit einer Keramikkrone auf einem individualisierten Zirkonabutment, die Überprüfung der Passung, Ästhetik und Okklusion und das abschließende Röntgenbild (Abb. 14–16).

Nach sechs Monaten erfolgte eine abschließende klinische Kontrolle und Bewertung der klinischen Situation. Es zeigten sich nach wie vor stabile, reizlose Weichgewebsverhältnisse und vor allem bukkal eine ausreichend dimensionierte, stabile, fixierte und keratinisierte Mukosa.

Schlussfolgerung

Mit dem vorgestellten Behandlungsprotokoll lassen sich simultane Augmentationen in der Implantologie vorhersagbar durchführen. Anhand individueller und auf die Situation gezielt abgestimmter Konzepte können mittels biologisierter Knochenersatzmaterialien bukkale Kieferkammdefekte erfolgreich und regenerativ behandelt werden. Die spezielle 3D-Matrixstruktur (CERASORB® Foam) ermöglicht hierbei ein einfaches und sicheres Handling sowie eine gute Adaptation an den knöchernen Defekt. Auch wenn wir im klinischen Fallbericht den histologischen Nachweis einer Knochenregeneration und -vermehrung schuldig geblieben sind, so zeigte sich klinisch in der Weichgewebssituation eine deutliche Konturverbesserung. Die Kombination des Knochenersatzmaterials mit seiner speziellen Kollagenmatrix und seinen biomimetischen Eigenschaften, biologisiert nach dem LSCC-Protokoll, sowie eingesetzte operative weichgewebschirurgische Techniken haben ihren positiven Beitrag zu dieser klinisch stabilen und ausreichend dimensionierten Situation geleistet. In Kombination mit der unvermeidlichen Begleiterscheinung eines kontrollierten Volumenverlusts scheint der Einsatz von biologisierten Materialien hierbei ein vielversprechender Ansatz zu sein, der auch immer mehr Anwendung und Beachtung in der Praxis findet.

Dieser Beitrag ist im Implantologie Journal erschienen.

Eine vollständige Literaturliste finden Sie hier.