Implantologie 28.05.2025

Minimum Implantation – Maximum Satisfaction

Ungünstige anatomische Gegebenheiten, wie zu wenig Knochen, Nähe zum Sinus maxillaris oder Nervus alveolaris inferior führen oft zu einer reduzierten Anzahl an Implantaten und der Wahl einer Hybridversorgung (Zahn-Implantat-Suprakonstruktion, ZISK). In solchen Fällen werden zusätzliche Eingriffe zur Knochenaufbaumaßnahme vermieden, um die mit ihnen verbundene längere Heilungszeit und das höhere Risiko zu umgehen. Das ist besonders vorteilhaft für Angstpatienten, insbesondere wenn es ihre ersten Implantate sind. Für die Patienten bedeutet dies einen leichteren Einstieg in die Implantatbehandlung.

Wenn man eine Literaturrecherche über dieses Thema macht, stößt man auf kontroverse Aussagen. Insbesondere frühere Studien zeigen, dass eine Zahn-Implantat-gestützte festsitzende Brücke (Hybridbrücken) eine schlechtere Prognose im Vergleich zu rein zahngestützten oder rein implantatgestützten Brücken hat.3, 4 Die gleichen Studiengruppen in späterenen Jahren haben aber auch gezeigt, dass sich die Überlebensrate der Hybridversorgungen mit der Zeit drastisch verändert hat.5 Das bedeutet, dass bei Beachtung bestimmter chirurgischer und prothetischer Prinzipien die Zehnjahresüberlebensrate von Hybridbrücken durchaus mit der von rein implantatgestützten Brücken vergleichbar ist.

Der Vorteil einer Kombination aus Zahn und Implantat liegt darin, dass die Propriozeption des natürlichen Zahns mit der Stabilität des Implantats verbunden wird. Bei einem Implantat fehlt das propriozeptorische Feedback, das die

natürlichen Zähne haben, was bedeutet, dass die auf das Implantat ausgeübte Kraft bis zu zehnmal höher sein kann als bei den natürlichen Zähnen.6

Besonders bei Patienten mit Bruxismus könnte dies von Vorteil sein. Bei rein implantatgetragenen Prothesen kommt es häufiger zu Schraubenbrüchen oder -lockerungen, wenn zu hohe Krafteinwirkungen auftreten, was die höhere Ausfallrate erklärt. Zudem ist der Knochenverlust rund um die Implantate bei rein implantatgetragenen Versorgungen statistisch gesehen größer als bei einer Hybridversorgung.7

Es gibt verschiedene Gründe, warum Zahn-Implantat-Verbindungen als nachteilig angesehen werden. Dazu gehören Unterschiede in der Mobilität von Zahn und Implantat, ein höheres Risiko für Karies unter den Kronen, Zahnintrusion sowie mechanische Probleme wie Schraubenlockerungen und -brüche, die häufigsten klinischen Komplikationen laut Ting et al.8

Ein bewiesenes Phänomen, das nach etwa fünf Jahren Tragedauer einer Hybridversorgung auftritt, ist der Knochenabbau von 0,2 bis 0,4 mm, der nicht nur um die Implantate, sondern auch um die natürlichen Zähne zu beo-bachten ist.9 Allerdings haben Bujak et al. festgestellt, dass signifikante Knochenresorption nur bei rein implantatgestützten Konstruktionen auftritt.10 Dieser Autor untersuchte auch den Einfluss verschiedener Faktoren wie Anzahl der natürlichen Pfeiler, wurzelkanalbehandelte Zähne, Implantatzahl, Implantattyp, Kieferposition, Geschlecht, Alter und ursprüngliches Knochenniveau auf spätere Veränderungen. Obwohl statistisch nicht signifikant, zeigte sich, dass Frauen im Alter von 50 bis 60 Jahren häufiger Knochenabbau erlitten. Zudem war der Knochenabbau um endodontisch behandelte Zähne größer als um vitale Zähne.

Der Knochenabbau um eine Hybridversorgung ist auch höher, wenn sich im Gegenkiefer eine metallkeramische Versorgung befindet.11 Die Autoren haben sogar festgestellt, dass die Knochenresorption mit der Knochenregeneration in einer Zeitperiode von vier bis sieben Jahren wechselt. Hosny, Gunne und Lindh beschrieben, dass im ersten Jahr der Knochenabbau etwa 1 mm beträgt, sich dann jedoch auf etwa 0,015 mm stabilisiert – unabhängig davon, ob es sich um eine rein implantatgestützte Versorgung oder eine Hybridbrücke handelt.12–14

Zahn-Implantat-Suprakonstruktion

Bei der Hybridversorgung darf die prothetische Komponente nicht außer Acht gelassen werden. Es stellt sich die Frage, wie das Brückendesign aussehen soll: Soll es eine Geschiebebrücke oder eher eine Teleskopbrücke auf natürlichen Zähnen mit Sekundärkonstruktion sein? Sollte die Brücke vollverblendet oder lieber monolithisch gestaltet werden? Und ist ein metallisches Gerüst stabiler als ein ZiO-Gerüst? In der Literatur gibt es nur wenige Informationen zum prothetischen Design, zur Wahl des Abutments und zu den Materialien für Hybridbrücken (Zahn-Implantat-Suprakonstruktionen, ZISK).

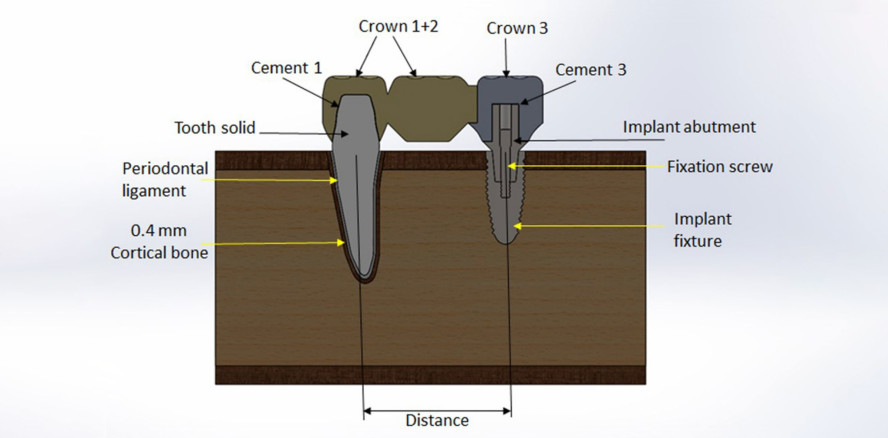

Huang et al. hat die Biomechanik der Zahn-Implantat-Suprakonstruktion (ZISK) in Abhängigkeit von Distanz zwischen den Pfeilern, Implantatabutment und Konnektoren-Art (Abb. 1) in vitro untersucht.15 Um die Gesamtspannung gleichmäßiger zu verteilen, wurde von Autoren empfohlen, bei einer kurzen Brückenspanne von 12 mm zwischen Implantat und natürlichem Zahn die starre Verbindung des dreiteiligen Implantataufbausystems von ZISK zu verwenden. Diese könne nicht nur die apikale Spannung des natürlichen Zahns verringern, sondern auch eine größere Kontaktfläche zwischen Implantat und Abutment schaffen. Dadurch könnte sich die Spannung weiter in das Innere des Implantats ausbreiten und sich weiter vom marginalen Knochen entfernen. Wenn die Brückenspanne länger als 18 mm ist, könnte die nicht starre Verbindung (Geschiebebrücke, Beyeler’s non-adjustable friction grip dovetail slider attachment) des dreiteiligen Abutmentsystems die physiologische Bewegung des natürlichen Zahns aufrechterhalten und übermäßigen Stress am Knochenkamm rund um das Implantat vermeiden.

In dieser Fallserie war nur ein Patient, der eine Geschiebebrücke bekommen hat. Die Entscheidung lag mehr daran, dass der Pfeilerzahn sehr geneigt war und eine zu steile Präparation die Devitalisierung des Zahns bedeuten würde. Das Geschiebe wurde allerdings mesial an dem Zahn und nicht an dem Implantat gestaltet.

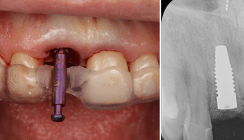

Im Versuch von Huang et al. wurden die ZISKs aus NiCr-Legierung angefertigt, was in klinischen Leben eher nicht das Material der Wahl ist.15 Als simple, ästhetische und zahnfarbene Versorgung wird heute grundsätzlich monolithisches ZiO (poliert oder glasiert) verwendet. Die glatte, polierte Oberfläche von Zirkonoxidkronen erschwert die Anlagerung von Plaque und Bakterien, was die Mundhygiene erleichtert und das Risiko von Zahnfleischproblemen reduziert. Auch in den hier dargestellten klinischen Fällen (Abb. 2+3) ist sichtbar, dass monolitisches ZiO wegen seines positiven Einflusses auf das Zahnfleisch für ZISK das Material der Wahl ist.

In der retrospektiven Studie von Zafiropoulos et al. wurde der klinische Erfolg der ZISK über einen Zeitraum von acht bis elf Jahren untersucht. Bei 91 Patienten gab es in dieser Zeit keinen Verlust von Zähnen oder Implantaten (Camlog oder Straumann).9 Die prothetische Versorgung auf dem natürlichen Pfeiler bestand aus einem fest zementierten Galvano-Käppchen, auf dem eine vollverblendete metallkeramische Brücke mit provisorischem Zement eingesetzt wurde. Im Seitenzahnbereich wurden die Standardabutments aus Titan und im Frontzahnbereich individuelle ZiO-Abutments benutzt. Die Patienten mit Bruxismus waren das Ausschlusskriterium für die oben genannte Studie. Dennoch kam es in zehn Prozent der Fälle zu abgeplatzter Verblendung, sodass eine Erneuerung der Suprakonstruktion notwendig wurde. Alle zwei Jahre, zum Recall-Termin, wurden die Brücken entfernt, gereinigt, verschiedene Parameter erfasst und die Brücken anschließend wieder einzementiert. In 30 Prozent der Fälle lösten sich die Brücken jedoch schon zwischen den Recall-Terminen von selbst. Trotz dieser Dezementierungen war die Retention der Konstruktion ausreichend, sodass eine Erneuerung der gesamten Konstruktion nicht erforderlich war.

Die Dezementierung von ZISK wird in der Literatur beschrieben, wobei die Häufigkeit zwischen neun und 37 Prozent variiert. Meiner Meinung nach ist die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung von Dezementierung in der Klinik eine ausreichende Retention der Konstruktion sowohl auf dem natürlichen Pfeiler als auch auf dem Implantat-Abutment. Lei-der wurde in keiner Studie die Höhe der Stümpfe und Abutments im Hinblick auf Dezementierungsprobleme oder prothetische Komplikationen untersucht. Als Universal-Zahnärztin, die viele patientenindividuelle Fälle in den Bereichen Implantologie, Chirurgie und Prothetik betreut, ist es mir wichtig, dass die Patienten ihre erste Erfahrung mit Implantaten als einen positiven und komplikationsarmen Prozess in Erinnerung behalten. So können sie Vertrauen und Sicherheit für zukünftige Behandlungen gewinnen.

Darstellung der Fälle

Diese retrospektive Fallstudie befasst sich mit den Hybridversorgungen, die ich in den letzten sechs Jahren in meiner Praxis eingesetzt habe. Dabei vergleiche ich den klinischen Erfolg von endständig platzierten Implantaten und mittig platzierten Implantaten bei der ZISK sowie die Zufriedenheit der Patienten mindestens ein Jahr nach der Versorgung. Die Fallserie umfasst insgesamt zwölf Patienten (drei Männer, neun Frauen) im Zeitraum von 2018 bis 2024.

Sechs Patienten mit einem Durchschnittsalter von 66 Jahren (Spanne: 37 bis 81 Jahre) erhielten endständige Implantate (sieben Implantate im Unterkiefer, zwei im Oberkiefer). Nur ein Patient hatte zuvor bereits herausnehmbaren Zahnersatz.

Die anderen sechs Patienten mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren (Spanne: 32 bis 85 Jahre) erhielten Implantate in mittiger Position (drei im Unter- und Oberkiefer). Auch hier hatte nur ein Patient vorher herausnehmbaren Zahnersatz.

Vor 2020 wurden hauptsächlich Camlog® Promote® Plus-Implantate (5) verwendet, nach 2020 kamen Camlog® PROGRESSIVE-Line (2) und Camlog iSy® (8) Implantate zum Einsatz. Bei den iSy® Implantaten erfolgte eine offene Einheilung. Die verwendeten Durchmesser lagen zwischen D3, 8 mm und D4, 4 mm, mit Längen von 9 bis 13 mm. In fünf von zwölf Fällen wurde eine DVT-gestützte Implantatplanung durchgeführt. Die Implantationen selbst erfolgten freihändig. Alle 15 Implantate osseointegrierten komplikationslos.

Die ZISK wurden nach digitaler Abformung aus monolithischen, vollanatomischen ZiO-Materialien gefertigt und im Durchschnitt sechs Monate nach der Implantation eingesetzt. Ein Patient erhielt eine Hybridgeschiebebrücke (Abb. 4). In dieser Fallserie wurden alle Abutments individuell aus Titan mit CAD/CAM-Technologie hergestellt.

Die einzige prothetische Komplikation trat bei einer ZISK mit mittig platzierten Implantaten auf: Nach drei Jahren frakturierte die Brücke am distalen Verbinder (mit einem Pontic dazwischen; Abb. 5 vor dem Bruch). Die Ursache war die kurze klinische Krone und die kleine Konnektorfläche sowie die natürliche Mobilität des Zahns 38.

Schlussfolgerungen

Psychologische Aspekte

Für Patienten ohne Implantaterfahrung stellt die „minimale Implantation“ einen guten Einstieg, mit einer vielversprechenden Prognose und geringer postoperativer Morbidität, dar.

Implantologische Aspekte

Die Implantation sollte so einfach wie möglich durchgeführt werden, um Komplikationen wie Sinuslift, Knochenaugmentation oder Nervenverletzungen zu vermeiden.

Prothetische Aspekte

Die Prothetik soll stabil und rigide sein, mit ausreichender Retention. Hybridbrücken bei geringen Stumpfhöhe wegen unzureichender Konnektorenflächen sind bruchgefährdet. Hybridgeschiebebrücken eignen sich bei stark geneigten natürlichen Pfeilern, um Devita-

lisierung der Zähne zu vermeiden. Die individuellen Abutments sichern die paragingivale Stufe und ermöglichen deshalb eine bessere Zementrestentfernung und Hygienefähigkeit der Suprakonstruktion.

Hygienische Aspekte

Patienten berichten selten von Problemen bei der Reinigung unter der Hybridbrücke. Klinisch zeigt sich oft eine bessere Plaquekontrolle im Vergleich zu natürlichen Zähnen.

Eine Literaturliste steht hier zum Download bereit.

Der Artikel ist im IJ Implantologie Journal erschienen.

Kontakt:

Dr. Aleksandra Bittner, MSc.

Am Schießhaus 3

01067 Dresden

www.bittner.dental