Implantologie 11.03.2025

Das dentale MRT – ein neues bildgebendes Verfahren in der Implantologie?

share

Die Präsentation des dentalen MRT glich einem Paukenschlag. Im Rahmen des Jahreskongresses der Europäischen Akademie für dentomaxillofaziale Radiologie (EADMFR) 2024 in Freiburg im Breisgau stellten Dentsply Sirona und Siemens Healthineers das erste speziell für die Anwendung in der Zahnmedizin angepasste MRT-System vor. Zwei Vorteile des dentalen MRT wurden betont – der gänzliche Verzicht auf ionisierende Strahlung und die Eröffnung komplett neuer Möglichkeiten in der Zahnmedizin. Hier wird vor allem die Weichgewebsdiagnostik hervorgehoben. Der vorliegende Beitrag möchte seinen Fokus auf die Darstellung der Optionen des Dental-MRT in der präimplantologischen Diagnostik legen.

Auch wenn – wie bereits erwähnt – die Präsentation des ersten dentalen MRTs einem Paukenschlag glich, so ging eine knapp zwei Jahrzehnte dauernde Forschungsarbeit voraus, bevor das MAGNETOM Free.Max in Freiburg im Breisgau erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte. Anfang 2023 gab es erste Hinweise darauf, dass die Forschungsarbeiten derart weit gediehen waren, dass erste Ergebnisse präsentiert werden können, was dann in einem im Frühjahr 2023 abgehaltenen Symposium mit etwa vier Dutzend vornehmlich universitären Experten mündete.

Die hier präsentierten ersten Ergebnisse waren derart überzeugend, dass die beteiligten Firmen und die Expertenrunde übereinkamen, künftig gemeinsam die wissenschaftliche Einführung der MRT in der Zahnmedizin erforschen zu wollen.

Flankierend hierzu steuerte Siemens Healthineers ein modifiziertes Gerät seiner aktuellen Niederfeld-MRT-Gerätegeneration (MAGNETOM Free.Max) bei, welches an der dänischen Universität Aarhus installiert wurde.

Unter der Leitung von Prof. Rubens Spin-Neto (DDS, PhD, dr. odont.) aus der Abteilung für orale Radiologie im Fachbereich Zahnmedizin und Mundgesundheit, starteten umfangreiche Forschungsarbeiten, die nicht nur die Verbesserung von Hardwarekomponenten, wie z. B. der Empfangsspule, zum Ziel hatten, sondern auch speziell auf zahnmedizinische Fragestellungen angepasste Workflows. Das Ziel ist klar definiert: Anwendungen der Magnetresonanztomografie in der Zahnmedizin definieren.

Aktueller Stand

Die gemeinsamen Forschungsarbeiten waren derart erfolgreich, dass bereits nach einem Jahr ein neues, speziell auf zahnmedizinische Bedürfnisse angepasstes Gerät, der MAGNETOM Free.Max dental edition (ddMRI, dental dedicated MRI) präsentiert werden konnte.

Das ddMRI-Grät unterscheidet sich wesentlich von den konventionellen MRI-Geräten, die für humanmedizinische Anwendungen genutzt werden: Statt der üblichen Feldstärken von 1,5 und 3,0 Tesla arbeitet das ddMRI lediglich mit einer Feldstärke von 0,55 Tesla. Die Reduktion der Feldstärke resultiert im Wesentlichen aus softwarebasierten Innovationen in der Signalaufbereitung, hier werden nun auch zur Verbesserung der Bildqualität sowie zur schnelleren Datenakquisition KI-Algorithmen eingesetzt. Von der deutlichen Reduktion der Feldstärke profitiert auch der bauliche Aufwand. Dieser hängt direkt mit der verwendeten Feldstärke zusammen, und durch deren Reduktion verringert sich auch der Verbrauch an Ressourcen (Helium und Energie), was letztendlich auch eine kompaktere Bauweise ermöglicht.

Der somit verringerte bauliche Aufwand, das wesentlich geringere Gewicht und die geringere Kühltechnik des ddMRI bedingen deutlich geringere bauliche Anforderungen an den Aufstellort. Es kommt die sogenannte Dry-Cool-Energie zum Einsatz, bei der über die gesamte prospektive Lebensdauer des ddMRI-Gerätes lediglich 0,7 l flüssiges Helium zur Magnetkühlung benötigt werden. Vergleicht man dies mit Werten von Niederfeld-MRTs, wie diese in der humanmedizinischen Bildgebung eingesetzt werden, so sind dies sehr geringe Werte, die zudem niedrigere Anschaffungs-/Unterhaltskosten erzeugen. Zum Vergleich: Die Füllung aktueller MRTGeräte aus der Humanmedizin beträgt 200 l Helium, welches in regelmäßigen Abständen nachgefüllt werden muss.

Vom anvisierten Ziel „praxistaugliche Gerätemaße“ ist der aktuelle Stand noch weit entfernt. Das resultiert vor allem daraus, dass das ddMRI immer noch als Ganzkörpergerät entwickelt worden ist – und damit viel Platz braucht. Aktuell sind es immer noch 24 Quadratmeter, die somit problemlos auch ein großzügig dimensioniertes Wartezimmer ausfüllen. Und – aller Gewichtsreduktion zum Trotz – das aktuelle Dental-MRT wiegt immer noch 32 Tonnen.

Die aktuellen Gegebenheiten in Bezug auf Hardware, Software und Anwendungen führen zwangsläufig zu einer Zielgruppe für das Dental-MRT, die hauptsächlich aus Universitäten und Zahnkliniken besteht. Laut den beteiligten Unternehmen besteht dort ein großes Interesse. Nach Erhalt der erforderlichen Zulassungen wird der reguläre Vertrieb beginnen, und es wird erwartet, dass sich das System im universitären Bereich weiterverbreitet.1

Enormer Vorteil – die „Strahlenfreiheit“

Der wesentliche Vorteil des dentalen MRTs ist die Tatsache, dass die Bildgebung komplett ohne ionisierende Strahlung generiert wird. Ein enormer Vorteil des ddMRI ist somit die Verbesserung der Patientensicherheit durch Einsparen bzw. Vermeiden von ionisierender Strahlung: Die MRT-Sequenzen werden durch ein starkes Magnetfeld erzeugt, das Protonen im Körper ausrichtet. Diese Form der Bildgebung kommt wie erwähnt ohne ionisierende Strahlung aus und ist daher nicht schädlich für die DNA des Körpers wie beispielsweise Röntgenstrahlung, die bei DVT- und CT-Scans eingesetzt werden. Somit werden die „ALARA“- und „ALADA“-Prinzipien hinfällig.Mit dem Wegfall der Stellung einer rechtfertigenden Indikation wird somit eine „Bildgebung unlimited“ möglich.2

Daran dürften die zahnärztlichen Disziplinen, die bisher zahlreiche und oftmalige Röntgenbilder anfertigten, besonders interessiert sein – vor allem dann, wenn es sich um junge Patientinnen und Patienten handelt, bei denen eine bildgebende Diagnostik erforderlich ist: Die Kinderzahnheilkunde, die Kieferorthopädie, und die Zahnerhaltung dürften hauptsächliche Nutznießer dieser neuen Technik sein. Aber auch für Patientengruppen, die über einen längeren Zeitraum hinweg mehrere Untersuchungen benötigen, etwa in einer Tumornachsorge, oder in sensiblen Lebensabschnitten, in denen Röntgenstrahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit Langzeitschäden verursachen, wie bei Schwangeren oder Kindern, ist die MRT ein hervorragendes Instrument, um häufige Untersuchungen sicher durchzuführen.3 Aber auch in der oralen Implantologie ergeben sich zahlreiche Anwendungsgebiete.

Orale Chirurgie und dentale Implantologie

a) Orale Chirurgie

Die Vorteile des Dental-MRT im Vergleich zu anderen in der zahnärztlichen Praxis verwendeten Bildgebungsmodalitäten (z. B. Cone-Beam-Computertomografie, DVT oder Panoramaschichtaufnahme) reichen wie erwähnt von langfristiger Patientensicherheit bis hin zur besseren Visualisierung von Weichteilkomponenten.4–6

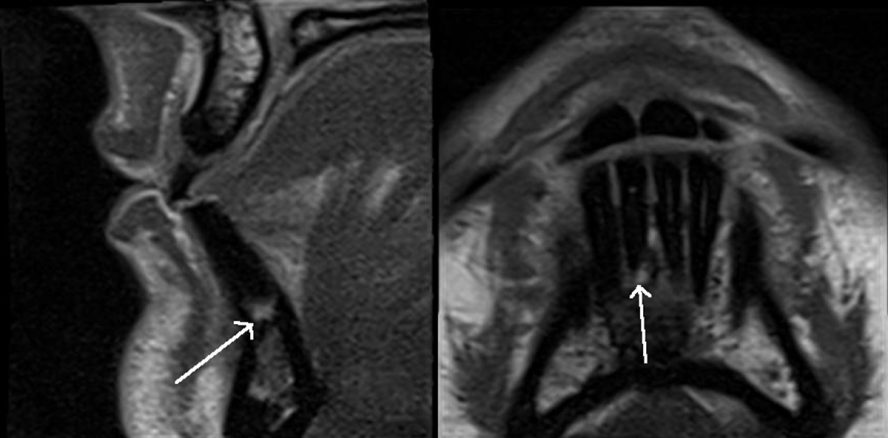

Insbesondere die Lokalisation des Nervus alveolaris inferior im Canalis mandibulae bei Weisheitszahn-OPs kann mittels Dental-MRI im Vergleich zu herkömmlichen bildgebenden Verfahren bereits nativ sehr gut dargestellt werden.7

MRT-Scans sind anderen Bildgebungen bei der Früherkennung von Krankheiten mit hohem Weichteilanteil überlegen.8 Sie ermöglichen eine klare Visualisierung von Weichteilkomponenten wie Muskeln, Nerven und Bändern. Dies ist besonders vorteilhaft für die (frühzeitige) Erkennung von pathologischen Weichteilprozessen wie Tumoren.9

b) Dentale Implantologie

In elektiven Eingriffen, vor allem bei der Planung von Zahnimplantaten, besitzt das Dental-MRT die Fähigkeit, Nerven und andere Weichgewebsstrukturen wie die Gingiva genau zu lokalisieren bzw. deren anatomische Bezüge zur geplanten Implantatlokalisation genau zu bestimmen und kann somit entscheidend für die korrekte Durchführung einer Implantation sein.10, 11

Studien zur Implantatplanung mittels Dental-MRI wurden bereits durchgeführt und zeigen erste vielversprechende Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf einen bisher noch großen Nachteil der Dental-MRI im Vergleich zum CT: die Darstellung von Knochen.

Mehrere Studien an Präparaten (in vitro) wie auch am Patienten (in vivo) konnten die erfolgreiche Durchführung von Implantatplanung bis hin zur erfolgreichen Guided-Implantation mittels CAD/CAM-Verfahren zeigen.12, 13 Auch sollte eine Kombination aus ddMRI und CT zur optimalen Implantatplanung bei komplexen intraoralen Anatomien diskutiert werden, um die Vorteile beider Verfahren, die Weichteildarstellung des ddMRI und die Knochendarstellung des CT, optimal zu nutzen.

Visualisierung in 3D

Lange Zeit lag der wesentliche Vorteil von CT-Scans und digitaler Volumentomografie (DVT) in der Verfügbarkeit dreidimensionaler Datensätze. Bei der CT-Bildgebung wird ein Datensatz akquiriert, der in allen drei Dimensionen (sagittal, koronal und transversal) rekonstruiert werden kann. Jüngste Fortschritte in der Dental-MRT-Bildgebung ermöglichen nun auch die Visualisierung in 3D.14

Bewegungsassoziierte Pathologien des Weichgewebes können schon seit geraumer Zeit mit einem funktionellen MRT-Scan beurteilt werden. So können insbesondere Pathologien des Kiefergelenks erkannt werden.15

Nachteile und Limitationen des Dental-MRT

Ein Nachteil von MRT-Scans im Vergleich zu anderen bildgebenden Verfahren im zahnmedizinischen Bereich ist die Dauer des Scanvorgangs. CT-Scans werden in der Regel innerhalb von Sekunden aufgenommen, während bei der MRT jede Sequenz in der Regel bis zu mehreren Minuten dauert. Der Patient darf sich hierbei für die Dauer des Scans in der Regel nicht bewegen, da die Bildqualität sonst durch Bewegungsartefakte stark herabgesetzt wird. In jüngster Zeit hat es in Bezug auf die Entwicklung schnellerer Scan-protokolle Fortschritte gegeben.

Die Entwicklung von MRT-kompatiblen Zahnimplantaten hat dazu beigetragen, einen der früheren Nachteile aller bildgebenden Verfahren zu überwinden, bei der dentale Implantate erhebliche Artefakte in den Bildern erzeugen konnten.16 Neuere Materialien und Techniken reduzieren diese Artefakte und verbessern die Qualität von MRT-Scans bei Patienten mit Zahnimplantaten. Folgerichtig konzentrieren sich neue Scanprotokolle auch auf die Unterdrückung von Zahnimplantat-Artefakten.17, 18 Generell ist die Darstellbarkeit von Zähnen in der MRT-Bildgebung immer noch mit Limitationen verbunden. Es gibt jedoch erste Ansätze, die Darstellbarkeit von Zähnen KI-unterstützt zu verbessern.19

Ein weiterer Nachteil der MRT sind ihre Kosten und Verfügbarkeit. Viele Zahnarztpraxen außerhalb eines Krankenhauses haben nicht die Möglichkeit, ihre Patienten innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens zu einer MRT-Untersuchung zu schicken. Die laufenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Dental-MRT dürften jedoch zu einer Verbesserung der Kosten- und Verfügbarkeitsproblematik führen. Darüber hinaus gibt es für ein zahnärztliches MRT im Vergleich zu einem MRT-Scanner in der allgemeinen Radiologie spezifische technische Änderungen, die erfüllt werden müssen.20 Hier zeigen sich jedoch, wie eingangs erwähnt, mit dem ddMRI von Siemens vielversprechende Lösungswege auf.

Ein erstes Fazit

„Diese Technik hat ein enormes Potenzial“ – trefflicher als das Zitat der Neuroradiologin Monika Probst kann man ein erstes Fazit zum ddMRI nicht zusammenfassen.

Welch hohe Bedeutung diesem Verfahren zukünftig zugemessen wird, kann man allein schon an der Tatsache festmachen, dass sich die bekannte „Arbeitsgemeinschaft Röntgenologie“ in der DGZMK nunmehr in „Arbeitsgemeinschaft für Bildgebung in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ umbenannt hat.21 Grund hierfür sind die sich abzeichnenden Veränderungen in der zahnärztlichen Bildgebung: Mit der Magnetresonanztomografie und auch der Sonografie kommen zwei nicht röntgenologische Technologien in die Zahnmedizin, sodass der Name „Röntgenologie“ dem aktuellen Portfolio bildgebender Verfahren in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde nicht mehr gerecht wurde und weichen musste. Das weitaus größte Potenzial für weitere Entwicklungen und neue Anwendungen in der Zahnmedizin wird allgemein der Dental-MRT zugemessen.

Danksagung

Unser Dank gilt Prof. Dr. Rubens Spin-Neto (Aarhus, Dänemark) und Prof. Dr. Ralf Schulze (Bern, Schweiz) für die Überlassung von ddMRI-Aufnahmen (Abb. 2–4).

Weiterer Autor: Markus Bach

Dieser Artikel ist im IJ Implantologie Journal erschienen.