Implantologie 28.07.2015

Allogene Knochenblockaugmentation bei Parodontitispatienten

share

Allogene Knochenblöcke können ein alternatives Augmentationsverfahren zur Rekonstruktion defizitärer Kieferkämme auch bei parodontal erkrankten Patienten darstellen. Dies wurde in einer prospektiven, kontrollierten Drei-Jahres-Studie festgestellt.

14 Patienten erhielten hierfür 40 allogene Knochenblöcke und 60 Implantate im Ober- und Unterkiefer. Die durch radiologische Kontrollen gewonnenen Daten wurden mit einer internen Kontrollgruppe verglichen, die Implantate ohne Augmentation erhalten hatte. Nach 36 Monaten Funktionszeit erschien der periimplantäre Knochenabbau an Implantaten nach allogener Blockaugmentation leicht erhöht gegenüber Implantaten ohne Augmentation. Jedoch waren die ermittelten Medianwerte zu allen Untersuchungszeitpunkten innerhalb der physiologischen Bandbreite. In Teil 2 des zweiteiligen Artikels werden die Ergebnisse der Studie dargestellt und diskutiert.

Bei Patienten mit parodontaler Vorerkrankung steht für eine geplante enossale Implantation oftmals kein ausreichendes Knochenangebot zur Verfügung. In solchen Fällen wird eine Augmentation des Knochens beziehungsweise eine Rekonstruktion des Alveolarfortsatzes notwendig.1 Als Goldstandard für die Versorgung größerer Knochendefekte gelten autogene Knochentransplantate. Jedoch stellen allogene Transplantate zunehmend eine Alternative dar. Sie sind im Gegensatz zu autogenem Material nahezu unbegrenzt verfügbar, eine Knochenentnahme aus dem Empfängerorganismus entfällt, die Operationszeiten und Anästhesiemengen sind reduziert, es gibt weniger Blutverlust und geringere Komplikationen.2 Ausgehend von der Annahme, die Positionierung der Implantatschulter erfolge am lagerfernsten Punkt des Augmentates, d. h. an der krestalen Knochenkante, stellten die Autoren dieser Studie folgende Hypothese auf: Nach allogener Blockaugmentation unterliegen Implantate einer stärkeren marginalen Knochenresorption als Implantate, die im nativen, nicht augmentierten Knochen inseriert wurden. Dabei verstärken parodontale Entzündungsprozesse die Resorptionstendenz des Knochens und des Augmentates.3 Zur Untersuchung dieser Hypothese erhielten 14 Patienten in der Testgruppe 40 allogene Knochenblöcke und 60 Implantate im Ober- und Unterkiefer. Radiologische Kontrollen erfolgten nach Implantation, nach prothetischer Versorgung sowie ein und drei Jahre nach Prothetik. Röntgenbilder wurden digitalisiert und am Computer vermessen. Die gewonnenen Daten wurden mit einer internen Kontrollgruppe verglichen, welche im gleichen Zeitraum Implantate ohne Augmentation erhalten hatte.

Ergebnisse

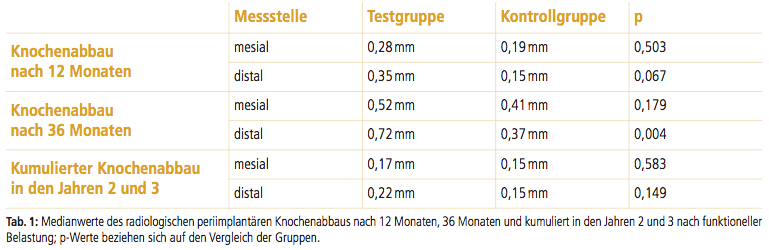

Für die Ermittlung der Veränderungen des marginalen periimplantären Knochenniveaus zwischen den Untersuchungszeitpunkten (t1, t2, t3) und deren Vergleich zwischen der Testgruppe und Vergleichsgruppe wurden zwei primäre Endpunkte definiert: Zum einen die Veränderung des Knochenniveaus nach 36 Monaten funktioneller Belastung (t3) in Relation zum Zeitpunkt der prothetischen Versorgung (t1): Differenz der Messwerte t3 und t1; zum anderen die Veränderung des Knochenniveaus im zweiten und dritten Jahr nach prothetischer Versorgung (t3–t2). Weitere, sekundäre Endpunkte der Untersuchung sind die Veränderung des Knochenniveaus im ersten Jahr nach prothetischer Versorgung: Messwerte t2–t1 (Vergleich zwischen der Test- und Vergleichsgruppe), der Vergleich von Ober- und Unterkieferimplantaten bezüglich der Veränderungen des Knochenniveaus innerhalb der Testgruppe sowie der Vergleich zwischen Front- und Seitenzahngebiet bezüglich der Veränderung des periimplantären Knochenniveaus innerhalb der Testgruppe.

Erster primärer Endpunkt

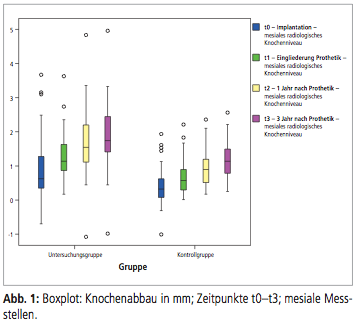

Nach 36 Monaten funktioneller Belastung lag in der Testgruppe (n = 60) ein periimplantärer Knochenrückgang von 0,52 mm mesial (–0,05 mm bis 4,27 mm) bzw. 0,72 mm distal (–0,5 mm bis 2,68 mm) vor. Im gleichen Beobachtungszeitraum wurde für die Vergleichsgruppe (n = 53) ein periimplantärer Knochenverlust von 0,41 mm mesial (–0,5 mm bis 1,41 mm) bzw. 0,37 mm distal (–0,53 mm bis 1,54 mm) ermittelt (Tab. 1; Abb. 1).

Zweiter primärer Endpunkt

Betrachtet man nur die Jahre zwei und drei nach prothetischer Versorgung, so zeigt sich für die Testgruppe ein kumulierter periimplantärer Knochenverlust von 0,17 mm (–0,43 mm bis 1,13 mm) mesial und 0,22 mm (–0,35 mm bis 1,16 mm) distal. Hier bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen der Test- und Vergleichsgruppe (p = 0,583 mesial und p = 0,149 distal).

Sekundäre Endpunkte

Im ersten Jahr nach prothetischer Versorgung wurden für die Testgruppe Knochenrückgänge von mesial 0,28 mm (–0,51 mm bis 4,25 mm) bzw. distal 0,35 mm (–0,7 mm bis 2,94 mm) und für die Vergleichsgruppe mesial 0,19 mm (–0,13 mm bis 1,16 mm) bzw. distal 0,15 mm (–0,45 mm bis 1,59 mm) ermittelt. Die Unterschiede zwischen der Test- und Vergleichsgruppe sind an beiden Messstellen nicht signifikant (p = 0,503 mesial, p = 0,067 distal). In der Kontrollgruppe zeigen im gleichen Zeitraum ein Implantat an der mesialen und drei Implantate an distalen Messstellen einen Knochenrückgang größer 1 mm. Die ermittelten Knochenabbauraten der Gruppen sind in Tabelle 1 und in Abbildung 1 dargestellt.

Vergleich OK und UK

Innerhalb der Testgruppe (n = 60) wurden 37 Implantate im Oberkiefer und 23 im Unterkiefer inseriert. Die deskriptive Statistik zum radiologischen Knochenabbau im Vergleich Ober- zu Unterkiefer findet sich in Tabelle 2. Zu keinem Betrachtungszeitpunkt sind die Unterschiede der Messwertdifferenzen zwischen Oberund Unterkiefer statistisch signifikant (Test: Wilcoxon; p-Werte > 0,025).

Klinische Parameter

Der Median der Sondierungstiefen in der Testgruppe beträgt 2 mm zu den Zeitpunkten t2 und t3 (ein Jahr und drei Jahre nach Prothetik). In der Kontrollgruppe betragen die Werte 2 mm (t2) und 3 mm (t3). Eine positive Blutung auf Sondierung zum Zeitpunkt t2 lag für 23,6 Prozent (Testgruppe) gegenüber 26,4 Prozent (Kontrollgruppe) der Implantate vor. Zum Zeitpunkt t3 galt dies für 26,7 Prozent (Testgruppe) gegenüber 30,2 Prozent der Implantate. Plaque fand sich zum Zeitpunkt t2 an 36,4 Prozent gegenüber 32,1 Prozent und zum Zeitpunkt t3 an 56,7 Prozent gegenüber 37,7 Prozent der Implantate. Sondierungstiefe, Blutungsindex und Plaqueakkumulation zeigen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen (Tab. 3). Die Breite der keratinisierten Gingiva ist in der Testgruppe nach Augmentation signifikant geringer als in der Kontrollgruppe (Median 1 mm versus 2 mm bzw. 0 mm versus 2 mm; vgl. Tab. 3).

Diskussion

Die Arbeitsgruppe um Chaushu und Nissan (Universität Tel Aviv) publizierte zahlreiche Daten über allogene Knochenblockaugmentationen und anschließende Implantatversorgungen und berichtet über hohe Erfolgsquoten allogener Knochenblöcke von 92 Prozent und Implantatverlustraten von 4,4 Prozent4 sowie über Block- und Implantatüberlebensraten von über 90 Prozent in der anterioren Maxilla5,6 bzw. Blocküberlebensraten von 79 Prozent in der atrophischen lateralen Mandibula7. Der marginale Knochenverlust an Implantaten nach allogener Blockaugmentation im seitlichen Unterkiefer wird von Nissan et al. (2011) nach durchschnittlich 37 Monaten Funktionszeit mit 0,5 mm ± 0,2 mm angegeben.7 Diese Werte stimmen mit unseren Ergebnissen, vor allem unter Berücksichtigung eines möglichen Auswertungsfehlers von bis zu 0,2 mm8, überein. Nissan et al. verwendeten das gleiche Implantatsystem wie in der hier vorliegenden Studie (MIS Seven), die allogenen Knochenblöcke unterscheiden sich allerdings. Es wurden gefriergetrocknete und zudem rein spongiöse allogene Knochenblocktransplantate (ReadiGRAFT, Canblock 1.5; LifeNet, Virginia Beach, VA, USA) verwendet. Dabei fällt auf, dass die Schwankungsbreiten des Knochenabbaus deutlich kleiner sind als in unseren Untersuchungsgruppen. Möglicherweise hat die Verwendung von Membranen Einfluss auf das Resorptionsverhalten der Knochenblöcke. Nissan et al. verwendeten drei unterschiedliche Membrantypen, wobei es sich in allen Fällen um biodegradierbare Kollagenmembranen handelte. Khoury (2009) stellt jedoch fest, dass die Platzierung von Membranen auf Blocktransplantaten eine Verhinderung der Vaskularisation vom bedeckenden Periost aus hervorruft, wodurch die Gefäßversorgung ausschließlich vom Lagerknochen ausgehend erfolgt.9 Dies führt nach den Darstellungen von Khoury (2012) im Gegenteil zu einer erhöhten Resorption der Blockaugmentate.10 Außerdem beschreiben Nissan und Mitarbeiter das Verhältnis von Kronen- zu Implantatlänge als Einflussfaktor für den marginalen Knochenverlust unter Berufung auf eine Studie von Blanes et al. (2007).11 Ein Zusammenhang zwischen dem Längenverhältnis und dem marginalen Knochenniveau kann allerdings nur für Einzelzahnversorgungen vermutet werden. Sobald eine primäre oder sekundäre Verblockung von Implantaten stattfindet, erscheinen solche Rückschlüsse nicht mehr zulässig. Chaushu et al. (2010) berichten über Komplikationen, die in Zusammenhang mit Kieferkammaugmentationen mit allogenen, spongiösen Knochenblöcken aufgetreten sind.4 Es wurden 101 Patienten mit 137 allogenen Spongiosablöcken versorgt und 271 Implantate inseriert. Ein teilweiser Verlust des Augmentates trat in 7 Prozent der Fälle, ein Totalverlust in weiteren 8 Prozent der Fälle auf. 4,4 Prozent der Implantate gingen verloren. Eine Membranfreilegung während der Einheilzeit des Blockaugmentates trat in 31 Prozent der Fälle auf, Nahtdehiszenzen in 30 Prozent und eine Schleimhautperforation über dem Blockaugmentat in 14 Prozent der Fälle. Ähnliche Ergebnisse gaben auch Keith et al. (2006) in ihrer prospektiven Multicenterstudie zum Einsatz des allogenen Puros®-Blockes an.12 Dieses Knochenmaterial ist mit dem von uns eingesetzten, ebenfalls Tutoplast®-prozessierten Knochenmaterial vergleichbar, wobei der Puros®-Block Leichenknochen darstellt, der Tutodent-Spongiosablock-P hingegen ist Lebendspendermaterial. Auch sie stellten eine größere Verlustrate allogener Knochenblöcke im Unterkiefer, insbesondere in der lateralen Mandibula fest. Auch Plöger und Schau (2010) ermittelten im Unterkiefer geringere Erfolgsraten als im Oberkiefer (85,4 versus 93,4 Prozent).13 Als mögliche Ursachen für diese Diskrepanz fanden sie die schlechtere Nutrition im kompakten Unterkieferknochen, die dünneren Schleimhautverhältnisse im Unterkiefer mit stärkerem Bän- derzug sowie die Beweglichkeit der Mandibula. Bezüglich des periimplantären Knochenabbaus konnte in unserer Untersuchung jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen Ober- und Unterkiefer oder zwischen Front- und Seitenzahngebieten festgestellt werden. Amorfini und Mitarbeiter (2013) kommen zu dem Schluss, dass allogene Spongiosablöcke bei der Augmentation von Kieferkämmen zu einer vergleichbaren knöchernen Regeneration führen, wie die standardmäßige GBR mit autogenem Knochen.14 Die zusätzliche Beimischung von rhPDGF-BB hatte einen positiven Effekt auf die Weichgewebsheilung. Keine der genannten Publikationen ermittelte jedoch den Langzeiterfolg von Implantaten nach allogener Knochenblocktransplantation, insbesondere nicht über das erste Jahr hinaus. Die hier vorliegende Untersuchung stellt erstmals systematisch erhobene Werte für den marginalen Knochenabbau funktionell belasteter Implantate nach allogener Knochenblockaugmentation für das erste postprothetische Jahr und die ersten zwei Folgejahre dar. In unserer Untersuchung konnte der Verdacht, erhöhte subgingivale Plaqueakkumulation führe zu erhöhter Blutungsneigung und zu erhöhten Sondierungstiefen an der marginalen Gingiva der betroffenen Implantate, nicht bestätigt werden. Jedoch entwickelt sich die Häufigkeit der Plaque in unserer Studie parallel mit den radiologischen Knochenabbauraten. Plaque findet sich häufiger in der Untersuchungsgruppe, welche gegenüber der Vergleichsgruppe auch leicht erhöhten Knochenabbau zeigt. Und die Häufigkeit der Plaque steigt in der Untersuchungsgruppe zwischen den Zeitpunkten t2 und t3 stärker an als in der Vergleichsgruppe. Ebenso verhält sich die Zunahme des marginalen Knochenabbaus (0,22 mm Knochenabbau gegenüber 0,15 mm zwischen t2 und t3; distale Messstellen). Ob ein erhöhtes Risiko für periimplantäre Entzündungen einzelner Implantate in mit allogenen Blöcken augmentierten Arealen vorliegt, muss in weiteren Untersuchungen überprüft werden. In unserer Untersuchung zeigte die Gruppe mit Augmentation signifikant geringere Breiten keratinisierter Gingiva und eine erhöhte Plaqueakkumulation als die Gruppe ohne Augmentation. Die Bedeutung der keratinisierten Gingiva ist in der Literatur umstritten.15 Jedoch fanden Gobbato et al. (2013) in einem systematischen Review heraus, dass die Entzündungsparameter „Plaque-Index“, „modifizierter Plaque-Index“ und „gingivaler Index“ bei Vorliegen einer keratinisierten Gingiva von weniger als 2 mm Breite signifikant erhöht sind.16 Die Sondierungstiefen hingegen korre lieren nicht mit der Breite der keratinisierten Gingiva. Möglicherweise sind nach größeren Augmentationen zusätzliche weichgewebschirurgische Maßnahmen im Sinne freier Schleimhauttransplantate indiziert, um eine optimale Hygienefähigkeit der prothetischen Versorgung zu gewährleisten und langfristig stabile ästhetische Ergebnisse zu erzielen.

Fazit

Der radiologische periimplantäre Knochenabbau ist an Implantaten nach allogener Knochenblockaugmentation und 36 Monaten Funktionszeit vergleichbar mit Werten für Implantate im nativen nicht augmentierten Knochen. Im ersten Jahr nach prothetischer Versorgung tritt im Durchschnitt ein initial erhöhter Knochenabbau von bis zu 0,6 mm ein, der sich in den Folgejahren auf maximal 0,2 mm pro Jahr reduziert. Damit erfüllen Implantate in Regionen, welche zuvor mit allogenen Knochenblöcken augmentiert worden sind, aktuell geltende Erfolgskriterien der DGZMK.16

Die Literaturliste finden Sie hier.

Autoren: Ingmar SchauI, Dr. Mathias PlögerI, Katharina Schaper B.Sc.II, Prof. Dr. Sergey V. SirakIII, Dr. Marco Alexander VukovicIV, Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter GrimmII,III,IV (I Deutsches Implantologiezentrum Detmold, II Universität Witten/Herdecke, III Stavropol State Medical University, Russian Federation, IV Praxisteam Hasslinghausen)