Implantologie 22.09.2015

Kammverbreiterung mittels Ribose-kreuzvernetzter Kollagenmembran

share

Spätimplantationen stellen den implantierenden Zahnarzt häufig vor das Problem der Alveolarkammatrophie. Nach Zahnverlust stellt sich in der anterioren Maxilla zumeist ein signifikanter Breitenverlust des Alveolarfortsatzes ein, der selbst die Insertion von durchmesserreduzierten Implantaten erschwert.

Eine adäquate Versorgung des Patienten mit Implantaten ist oft nur in Kombination mit oder nach dem Einsatz von augmentativen Maßnahmen möglich. Gerade nach dem Verlust mehrerer Zähne in der Oberkieferfront werden häufig sehr dünne Restknochensituationen vorgefunden, sodass zumeist, entsprechend einem zweizeitigen Protokoll, vor Implantation ein Knochenaufbau durchgeführt werden sollte. Wie der folgende Artikel verdeutlicht, bietet die lang anhaltende Barrierefunktion einer Ribose-kreuzvernetzten Membran Vorteile gerade bei solch kompromittiertem Knochenangebot.

Während bei simultanen Implantationenen/Augmentationen das fehlende Knochenvolumen mithilfe von GBR-Techniken (Verwendung von partikuliertem Material und einer Barrieremembran) aufgebaut wird, werden beim zweizeitigen Vorgehen üblicherweise Knochenblocktransplantate eingesetzt, da diese über den längeren Regenerationszeitraum eine bessere Stabilität bieten.1 Dennoch ist der Einsatz von Knochenblöcken nicht unumstritten, vor allem durch die erhöhte Patientenmorbidität bedingt durch die Entnahme sowie die oft schwer vorhersagbare Graft-Resorption während des Heilungsvorgangs.2 Aus diesen Gründen wird immer häufiger versucht, Knochenblocktransplantat-Eingriffe durch GBR-Techniken mit partikuliertem Material und einer Barrieremembran zu ersetzen.3,4 Allerdings stellt bei einem zweizeitigen Vorgehen vor allem die häufige Komplikation der Membranexposition immer noch ein großes Problem dar, da das Ergebnis der Regeneration in diesen Fällen stark kompromittiert wird. Der Knochengewinn bei Patienten ohne Exposition ist deutlich höher als bei Patienten mit Exposition.1 Diese Beobachtung ist eine Folge des zumeist limitierten Barriereprofils der verwendeten Membranen. Am weitesten verbreitet sind heutzutage native Kollagenmembranen, welche durch Aufreinigung von tierischem Gewebe wie z. B. Peritoneum oder Perikard gewonnen werden. Diese weisen herkunftsbedingt einen begrenzten Vernetzungsgrad auf. Dies hat eine rasche Biodegradation und somit eine limitierte Barrierefunktion zur Folge.5 Dadurch kann das Potenzial der knöchernen Regeneration des Augmentats kompromittiert werden, im Speziellen bei komplexen GBR-Indikationen.6,7 Der Kreuzvernetzungsgrad und somit auch das Barriereprofil von Kollagenmembranen kann durch entsprechende Techniken erhöht werden.8 Dies führt zu einem deutlich verbesserten knöchernen Regenerationspotenzial.9

Mittlerweile hat sich eine Möglichkeit der Kreuzvernetzung etabliert, die auf der Verwendung des natürlichen Zuckers Ribose beruht (Glykierung). Dieser Prozess hat die körpereigene Kreuzvernetzung von Kollagenfasern zum Vorbild, die ebenfalls auf einer Glykierung von Kollagenfasern basiert. Durch diese Technologie ist es möglich, ohne Kompromittierung der Biokompatibilität das Barriereprofil deutlich zu erhöhen.8,10 In mehreren klinischen Studien konnten so mit der ersten Generation dieser Membran gezeigt werden, dass das Resultat der knöchernen Regeneration im Vergleich zu nativen Kollagenmembranen deutlich verbessert werden kann.11,12 Gerade beim Auftreten von postoperativen Dehiszenzen scheint diese Membrantechnologie signifikante Vorteile gegenüber nativen Kollagenmembranen zu bieten. Auch die hier beschriebene Membran (OSSIX® PLUS, Regedent) als heute aktueller Vertreter der Ribose-kreuzvernetzten Kollagenmembran weist diese Vorteile auf. In mehreren klinischen Untersuchungen zu verschiedenen Indikationsstellungen konnte sowohl die gute Biokompatibilität als auch die Effizienz der Ribose-kreuzvernetzten Membranen als Resultat der ausgeprägten Barrierefunktion gezeigt werden.13 Selbst in augmentativ sehr vielschichtiger Indikationsstellung scheint diese Technologie ein vielversprechendes regeneratives Potenzial aufzuweisen.14 Auch bei postoperativen Dehiszenzen weist die Ribose-kreuzvernetzte Membran weiterhin eine deutlich verlängerte Stabilität zu nativen bzw. chemisch kreuzvernetzten Membranen auf.15

Case Report

Die Patientin (Jahrgang 1951), Nichtraucherin und bei guter Allgemeingesundheit, wurde nach langjähriger Zahnlosigkeit mit einer ausgeprägten Atrophie der anterioren Maxilla an unsere Praxis überwiesen. Die Zähne 13 bis 21 wurden bereits durch den Überweiser extrahiert. Abbildung 1 zeigt den lateral stark ausgeprägten Knochendefekt im Bereich 13–21.

Chirurgisches Verfahren

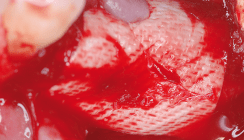

Der Behandlungsplan sah eine implantatgetragene Versorgung in den Bereichen 13–21 vor. Hierzu sollten zwei Implantate in Regio 21 und 13 inseriert werden. Aufgrund des schmalen Restknochens war zuvor eine laterale Augmentation mithilfe einer GBR-Technik vorgesehen. Hier war das Ziel, vor allem in den Regionen, in denen eine spätere Implantatinsertion vorgesehen war, eine deutliche Verbreiterung des Alveolarkammes zu erzielen. Die Operation wurde unter Lokalanästhesie durchgeführt. Ein ausreichend breiter Mukoperiostlappen wurde nach Anlegen einer leicht palatinal versetzten horizontalen Inzision durchgeführt und bilateral auf die Regionen 22 und 14 ausgeweitet. Für einen spannungsfreien Wundverschluss wurden Periostschlitzungen durchgeführt. Die Empfängerstelle wurde von Granulationsgewebe gesäubert (Abb. 1). Zur besseren Fixation der Membran wurde das Periost palatinal leicht eleviert und zunächst eine trockene 25 x 30 mm Membran in Regio 11–21 unter das Periost geschoben (Abb. 2). Der Knochendefekt wurde in Regio 11–21 mit allogenem Spongiosagranulat augmentiert, hierbei wurde darauf geachtet, dass v.a. an der späteren Implantationsstelle in Regio 21 ein ausreichendes Volumen aufgebracht wurde (Abb. 3 und 4). Das Knochenersatzmaterial wurde mit der Membran 25 x 30 mm abgedeckt (Abb. 5). Anschließend wurde die Prozedur zur Augmentation von Regio 12–13 mit Fokus auf ausreichendem Augmentatvolumen in Regio 13 wiederholt (Abb. 5 und 6). Aufgrund der guten Anliegeeigenschaften der Membran wurde auf eine zusätzliche Fixierung verzichtet. Der spannungsfreie Wundverschluss wurde durch Einzelknopfnähte erreicht.

Postoperative Behandlung

Gegen postoperative Schmerzen wurde ein Analgetikum nach Bedarf verordnet (z. B. Ibuprofen 600 mg). Ein Antibiotikum wurde verabreicht (Clindamycin 1.800 mg pro Tag für sieben Tage). Die Patientin wurde angewiesen, die ersten drei Tage post OP auf manuelle Reinigung und auf Spüllösungen zu verzichten. Nach drei Tagen stellte sie sich zur Nachsorge erneut vor. Hier zeigte sich ein reizfreier Wundverschluss. Die Patientin wurde nun angewiesen, die folgenden Tage regelmäßig (3x täglich) mit 0,2 Prozent CHX zu spülen. Die Nähte wurden sieben Tage nach der Operation entfernt. Die Einheilphase verlief insgesamt unauffällig. Der Re-entry zur Implantatinsertion erfolgte drei Monate nach der Augmentation.

Re-entry

Die Situation bei der Wiedereröffnung zeigte einen gut konsilidierten Kieferkamm mit gesunden gingivalen Verhältnissen (Abb. 7). In Regio 21 waren noch deutliche Zeichen von Membranresten erkennbar, die in den Knochen integriert waren (Abb. 8). Nach vollständiger Eröffnung des Augmentationsgebiets konnte vor allem in den Regionen 13 und 22 ein vollständig konsolidierter Kieferkamm vorgefunden werden (Abb. 9). Die Potenz der Knochenregeneration, die aufgrund der langen Barrierefunktion der hier verwendeten Membran erzielt werden kann, lässt sich durch die kortikale Oberflächentextur des neu gebildeten Kieferkammknochens erkennen. Es gibt keine Zeichen von Restpartikeln oder Granulationsgewebe, wie es in solchen Situationen häufig bei der Verwendung von nativen Kollagenmembranen beobachtet wird (Abb. 9). Abbildungen 10 und 11 zeigen die Situation nach Implantatinsertion in Regio 21 und 13. Es ist ausreichend vitaler Knochen vorhanden, v.a. im bukkalen Aspekt. Dies bedeutet optimale Bedingungen für eine auf lange Sicht stabile Situation. Nach Wundverschluss (Abb. 12) erfolgte die weitere Versorgung der Patientin mit einer konventionellen implantatgetragenen Brücke.

Zusammenfassung

Die in dem vorgestellten Fallbericht eingesetzte Membran bietet sich gerade für die zweizeitige Kammverbreiterung mithilfe von partikuliertem Material an, da sie durch eine längere Barrierefunktion von vier bis sechs Monaten einen ausreichenden Schutz des Augmentats mit sich bringt.16 Anders als dargestellt, empfehlen wir heute die Membran vor dem Einbringen zu rehydrieren. Hierdurch wird die Membran flexibler und optimal adaptierbar, was eine angenehme Platzierung ohne Zuhilfenahme von Pins o.ä. ermöglicht. Insgesamt bleibt sie rigider als herkömmliche native Kollagenmembranen, was ein sicheres und definiertes Positionieren erlaubt.