Implantologie 16.12.2014

Sinuslift mit Ribose-kreuzvernetzter Kollagenmembran

share

Im folgenden Fallbericht wird ein Patient mit einer ausgeprägten bilateralen Atrophie der posterioren Maxilla unter Einsatz einer neuartigen Membran implantologisch behandelt. Die Ribose-kreuzvernetzte Membran verbindet die Vorteile einer resorbierbaren Membran mit der Standfestigkeit einer nicht resorbierbaren und integriert rasch ins umliegende Gewebe.

Die gesteuerte Knochenregeneration (GBR) gehört heute zu den Standardverfahren in der dentalen Chirurgie. Das Prinzip beruht auf der Isolation der für die Knochenregeneration notwendigen regenerativen Zelltypen von schnell proliferierenden Epithel- und Bindegewebszellen mithilfe einer mechanischen Barrieremembran.1,2 Resorbierbare Membranen aus tierischem Kollagen gehören zum Behandlungsstandard für GBR.3 Diese Materialien dienen durch das Vorhandensein eines dichten Fasernetzwerks als zellokklusive Barriere und gewährleisten gleichzeitig den Austausch von Flüssigkeiten und Nährstoffen.4 Die Geschwindigkeit der Biodegradation und die damit verbundene Dauer der Barrierefunktion von Kollagenmembranen hängen vom Vernetzungsgrad der Kollagenfasern ab.5 Am weitesten verbreitet sind native Kollagenmembranen, welche durch Aufreinigung von tierischem Gewebe gewonnen werden. Diese weisen herkunftsbedingt einen begrenzten Vernetzungsgrad auf, was eine rasche Biodegradation und somit eine limitierte Barrierefunktion zur Folge hat.6 Dadurch kann das Potenzial der knöchernen Regeneration des Augmentats kompromittiert werden, im Speziellen bei anspruchsvollen GBR Indikationen.7,8 Die rasche Biodegradation von nicht kreuzvernetzten Kollagenmembranen wird beim Auftreten von postoperativen Dehiszenzen durch bakterielle Kollagenasen noch einmal signifikant beschleunigt, was zu einem nachteiligen Ergebnis der knöchernen Augmentation führen kann.9,10 Durch physikalische bzw. chemische Techniken kann der Kreuzvernetzungsgrad von nativem Kollagen erhöht werden, wodurch eine Verlängerung der Resorptionszeit erzielt werden kann.5 Dies führt zu einem deutlich verbesserten knöchernen Regenerationspotenzial.11

Membranen in der GBR/GTR

Ribose-kreuzvernetzte Membranen

Mittlerweile hat sich eine Möglichkeit der Kreuzvernetzung etabliert, die auf der Verwendung des natürlichen Zuckers Ribose beruht (Glykierung). Dieser Prozess hat die körpereigene Kreuzvernetzung von Kollagenfasern zum Vorbild, die ebenfalls auf einer Glykierung von Kollagenfasern basiert. Die erste Generation der Ribose-vernetzten Membranen wurde aus bovinem Typ I-Kollagen hergestellt und wies eine sehr hohe Kreuzvernetzung auf. Daraus resultierte eine gegen über nativen Kollagenmembranen deutlich verlängerte Barrierefunktion von bis zu zwölf Monaten.5,12 Hierdurch konnte auch im Vergleich zu nativen Kollagenmembranen das Resultat der knöchernen Regeneration deutlich verbessert werden.10,13 Die Membran war durch den hohen Vernetzungsgrad allerdings recht steif und musste sehr sorgfältig befestigt werden, da sie sich nur schwer an die Knochenoberfläche adaptieren ließ. Zudem wurde von einem erhöhten Auftreten postoperativer Dehiszenzen im Vergleich zu nativen Kollagenmembranen berichtet, was besonders bei dünnen Schleimhautverhältnissen ausgeprägt war.10 Dennoch wurde beim Auftreten einer postoperativen Wunddehiszenz im Allgemeinen eine sekundäre Granulation der intakt bleibenden exponierten Membran ohne Beeinträchtigung des Behandlungsergebnisses beobachtet.

Die Membran

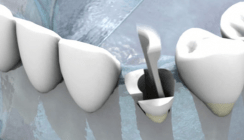

Die in dem vorgestellten Fallbericht eingesetzte OSSIX® Plus Membran (Fa. REGEDENT) stellt die zweite Generation dieser Technologie dar und weist folgende elementare Unterschiede zur ersten Generation auf:

1. Die Membran wird aus porcinem Typ I-Kollagen hergestellt, was die Bioverträglichkeit erhöht.

2. Der Vernetzungsgrad wurde im Vergleich zur Vorgängerversion herabgesetzt, was bedeutet:

– dass die Membran ein verbessertes Handling zeigt, flexibler und damit leichter zu adaptieren ist und somit eine Fixation in den meisten Fällen unnötig werden lässt.

– dass die Barrierefunktion auf ca. vier bis sechs Monate eingestellt ist, was eine schnellere Gewebeintegration der Membran zur Folge hat.14

Eine Folge der Kombination einer ausgeprägten Biokompatibilität sowie des verlängerten Degradationsprofils ist die Fähigkeit der Integration des Membrankörpers in den ortsständigen Knochen. Dies konnte u.a. sowohl in einem Hundemodell als auch in einer klinischen Fallserie histologisch nachgewiesen werden.14,15 In mehreren klinischen Untersuchungen zu verschiedenen Indikationstellungen konnte sowohl die gute Biokompatibilität als auch die Effizienz der Membran als Resultat der ausgeprägten Barrierefunktion gezeigt werden.16 Selbst in augmentativ anspruchsvoller Indikationsstellung scheint das Produkt ein vielversprechendes regeneratives Potenzial aufzuweisen.17 Auch bei postoperativen Dehiszenzen weist die Ribosekreuzvernetzte Membran weiterhin eine verlängerte Stabilität zu nativen bzw. chemisch kreuzvernetzten Membranen auf.9

Fallbericht

Der Patient (männlich, Alter 44), Nichtraucher und bei guter Allgemeingesundheit, wurde mit einer ausgeprägten bilateralen Atrophie der posterioren Maxilla an unsere Praxis überwiesen. Die Zähne 14 bis 17 sowie 24 bis 26 wurden bereits durch den Überweiser extrahiert. Der bilateral ausgeprägte apikale Knochendefekt in den Bereichen 15–17 sowie 25–27 war in den präoperativen Röntgenbildern deutlich sichtbar (Abb. 1).

Chirurgisches Verfahren

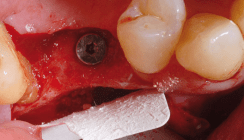

Der Behandlungsplan sah eine Extraktion des nicht zu erhaltenden Zahnes 27 gefolgt von einer beidseitigen Sinusbodenaugmentation entsprechend Tatum18 mit simultaner lateraler Augmentation sowie der Insertion von je vier Implantaten in den Bereichen 14–17 sowie 24–27 vor. Die Operation wurde unter Lokalanästhesie durchgeführt. Ein Mukoperiostlappen wurde nach Anlegen horizontaler, krestaler und sulkulärer Inzisionen abpräpariert. Der Lappen wurde mesial und distal durch vertikale Inzisionen entlastet. Für einen spannungsfreien Wundverschluss wurden Periostschlitzungen durchgeführt. Die Empfängerstelle wurde von Granulationsgewebe gesäubert. Es erfolgte auf beiden Seiten die Präparation eines rechteckigen Fensters in der lateralen Wand in Regio 15–16 bzw. 25–26, und die Schneider’sche Membran wurde vorsichtig angehoben (Abb. 2). Es wurden je vier Bone Level-Implantate (BIOMET 3i, L 11,5 bis 13 mm, Ø 4 und 5 mm) in Regio 14–17 und 24–27 inseriert. Die Augmentation der Sinuskavität in Regio 15–17 sowie 25–27 erfolgte mit zuvor in Defektblut rehydratisiertem deproteiniertem bovinem Knochen (Abb. 3). Die Bereiche 15–16 und 25–26 wurden leicht lateral überkonturiert (ca. 1–2 mm), um eine breitere bukkale Knochenstruktur für die inserierten Implantate zu schaffen. Das Knochenersatzmaterial wurde beidseits je mit einer OSSIX® Plus Membran 25 x 30 mm abgedeckt (Abb. 4). Aufgrund der guten Anliegeeigenschaften der Membran wurde auf eine zusätzliche Fixierung verzichtet. Der spannungsfreie Wundverschluss wurde durch Einzelknopfnähte erreicht.

Postoperative Behandlung

Der Patient wurde angewiesen, eine Woche lang drei Mal täglich mit einer desinfizierenden Lösung (CHX 0,2 %) zu spülen. Gegen postoperative Schmerzen wurde ein Analgetikum nach Bedarf verordnet. Ein Antibiotikum wurde für die folgenden sieben Tage gegeben (Clindamycin 1.800 mg pro Tag für sieben Tage). Die Nähte wurden sieben Tage nach der Implantatoperation entfernt. Die Einheilphase verlief insgesamt unauffällig und ohne Irritationen. Der Re-entry zur Installation von Gingivaformern erfolgte acht Monate nach der Sinusaugmentation.

Re-entry

Die Situation bei Wiedereröffnung zeigte einen vollständig konsolidierten Kieferkamm (Abb. 5). In Regio 14–15 waren noch deutlich Membranreste erkennbar (Abb. 6), die bereits deutliche Zeichen einer Integration in den Kieferknochen aufwiesen. Abbildung 7 zeigt einen typischen histologischen Befund sechs bis acht Monate nach einer Augmentation mit deproteinisiertem bovinem Knochenersatzmaterial und Membran (H&E-Färbung, mit freundlicher Genehmigung von Dr. Y. Zubery, Ramat HaSharon, Israel). Die Knochenpartikel sind eingebettet in ein Gemisch aus Bindegewebe und neu gebildeten Knochen. Direkt unter der Membran ist eine neu gebildete vitale Knochenschicht erkennbar. Der Membrankörper ist noch deutlich zu erkennen und zeigt Zeichen einer knöchernen Integration. Diese für eine Kollagenbarriere einmalige Beobachtung der Membranossifikation wurde bereits mehrfach in der Literatur beschrieben (Zubery 2007, 2008). Die Potenz der Knochenregeneration, die aufgrund der langen Barrierefunktion der Membran erzielt werden kann, lässt sich durch die Oberflächen textur des neu gebildeten Kieferkammknochens in Regio 15–17 erahnen, die derjenigen der Membran entspricht (Abb. 8). Abbildung 9 zeigt die radiologische Situation nach Installation der Gingivaformer mit einem ausreichend konsolidierten Kieferkamm, beide Sinusregionen zeigen ein ausreichend vorhandenes Knochenvolumen. Die finale Versorgung in Form von bedingt abnehmbaren verblockten VMK-Kronen erfolgte abschließend beim überweisenden Zahnarzt.

Zusammenfassung

Der Einsatz der hier vorgestellten Membran in der GBR bietet eine ausreichende Sicherheit für den Behandler. Die guten Adaptationseigenschaften der Membran ermöglichen eine Applikation ohne zusätzliche Fixation. Durch die Barrierefunktion von sechs Monaten wird ein gezielter Knochenaufbau ermöglicht. Durch die Stabilität der Membran bei Exposition in der Mundhöhle wird ausreichender Schutz für das Augmentat über einen Zeitraum bis zu mehreren Wochen geboten. Trotz Exposition findet auch bei einer freiliegenden Membran ein sekundärer Wundverschluss durch Epithelisierung statt.

Hier geht's zur Literaturliste.