Implantologie 18.10.2023

Sanierung des zahnlosen posterioren Unterkiefers

share

Augmentation und Implantation in einem zweistufigen Vorgehen

Der Patientenwunsch nach festsitzendem Zahnersatz wächst weltweit. Um teilbezahnte oder gänzlich zahnlose Patienten festsitzend versorgen zu können, müssen allerdings oft zunächst knöcherne Defekte infolge atrophischer Veränderungen saniert werden. Nachfolgend wird ein klinischer Fall dargestellt, in dem der Autor den zahnlosen Seitenzahnbereich einer Patientin zunächst augmentierte und nach erfolgreicher Heilung mit zweiteiligen Zirkonoxidimplantaten versorgte.

Die 57-jährige Patientin wurde im Herbst 2021 vorstellig. Sie klagte über eine insuffiziente herausnehmbare Teleskopversorgung im linken und rechten posterioren Unterkiefer, die mobil geworden war und die sie folglich in ihrer Kaufunktion beeinträchtigte. Die Patientin äußerte den Wunsch nach festsitzendem Zahnersatz. Die klinische Diagnostik zeigte im linken wie im rechten Seitenzahnbereich einen atrophierten Kieferkamm mit einem relativ hoch ansetzenden Mundboden (Abb. 1). Die röntgenologische Diagnostik bestätigte, dass der Kieferkamm aufgrund der atrophischen Veränderungen auf beiden Seiten zu schmal war, um Implantate setzen zu können (Abb. 2).

Präoperative Planung

Es war geplant, zunächst den zahnlosen Kieferkamm beidseitig mittels partikulärem Knochenersatzmaterial zu augmentieren, um ein ausreichendes Knochenvolumen (insbesondere in der Breite) für die Aufnahme von Implantaten herzustellen. Weiter war geplant, nach erfolgreicher Ausheilung zweiteilige Implantate (Patent™, Zircon Medical Management) in Regiones 36, 37, 45, 46 und 47 zu inserieren und diese zur transmukosalen Einheilung zu belassen. Nach deren erfolgreicher Osseointegration sollten die als Aufbau dienenden Glasfaserstifte intraoral zementiert und mit Einzelkronen versorgt werden. Die chirurgische Behandlung wurde im Februar 2022 begonnen und der Fall durch Eingliederung der finalen Einzelkronen im Januar 2023 abgeschlossen.

Chirurgisches Vorgehen

Schritt eins: Kieferkammaugmentation

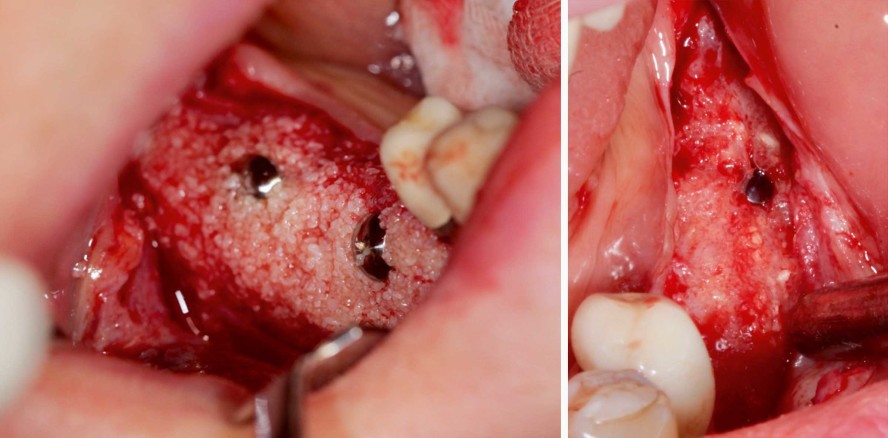

Die Patientin wurde perioperativ mit Azythromycin (500 mg/Tag) für drei Tage antibiotisch abgedeckt. Zunächst wurde der Patientin chairside venöses Blut abgenommen, das anschließend zu autologem Blutkonzentrat aufbereitet wurde (PRF-System nach Choukroun; Platelet Rich Fibrin). Nach erfolgter Lokalanästhesie wurde dann im linken Seitenzahnbereich ein Mukoperiostlappen präpariert. Zur räumlichen Stabilisierung des partikulären Knochenaugmentats wurden zwei Schirmschrauben im Sinne der Umbrella-Technik nach Dr. Dr. Markus Schlee inseriert (Abb. 3) und Sticky Bone, angemischt aus PRF und porcinem Knochenersatzmaterial (Apatos, OsteoBiol), in den Defekt eingebracht, um den Kieferkamm vertikal und horizontal zu rekonstruieren. Darüber wurde eine xenogene Bone Lamina porcinen Ursprungs (Cortical Lamina hart, OsteoBiol) gelegt, die wiederum mit einer PRF-Membran aus dem Blutplasma der Patientin abgedeckt wurde. Hiernach wurden Titanpins inseriert, um die Membranen zu stabilisieren. Anschließend erfolgte das Vernähen der Operationsstelle mittels modifizierter Matratzennaht und Einzelknopfnähten.

Das beschriebene Vorgehen wurde für den rechten posterioren Unterkiefer wiederholt (Abb. 4). Zusätzlich wurde in diesem Bereich zur Verdickung der Attached Gingiva ein Tunnel präpariert, in den eine mit Hyaluronsäure (hyaDent BG, Regedent) biologisierte resorbierbare Kollagenmatrix (Fibro-Gide, Geistlich Biomaterials) eingeschoben wurde. Folglich lässt sich in diesem Bereich nach Ausheilung ein Mehr an keratinisierter Gingiva beobachten (Abb. 14).

Schritt zwei: Implantation

Nach der beidseitig erfolgreichen Rekonstruktion des Kieferkamms und einer komplikationsfreien Heilungszeit von fünf Monaten erfolgte der zweite chirurgische Eingriff. Zu diesem Zeitpunkt war ein ausreichendes Knochenvolumen für das Setzen der geplanten Implantate vorhanden (Abb. 5–7). Nach dem Verabreichen der Lokalanästhesie wurden Bohrstollen in Regiones 36, 37, 45, 46 und 47 gemäß dem chirurgischen Protokoll des Implantatherstellers präpariert und fünf zweiteilige Implantate (Patent™, Zircon Medical Management; 4,1 x 11,0 mm [36], 5,0 x 11,0 mm [37], 4,5 x 11,0 mm [45, 46, 47]) unter Verwendung des Eindrehwerkzeugs des Herstellers eingebracht und epigingival positioniert (Abb. 8). Dabei überschritten sie ein Eindrehmoment von 25 Ncm nicht. Anschließend wurden die 3C-Verbindungen der inserierten Implantate mit einem A-Silikon aufgefüllt, die Stellen wurden vernäht und die Implantate wurden zur trans-mukosalen Einheilung belassen.

Prothetische Versorgung

Nach einer erfolgreichen Einheilzeit von vier Monaten wurde ein Intra-oralscan des gesamten Zahnbogens mit den 3C-Verbindungen der integrierten Implantate angefertigt (3Shape; Abb. 9–11). Der Implantatkopf fungiert bei diesem Prozess als Scanbody. Zu diesem Zeitpunkt wurden gesunde und stabile Schleimhautverhältnisse um die Implantate beobachtet. Auf Grundlage der Scandaten erfolgte im Dentallabor die Herstellung eines Modells, auf welchem die Glasfaserstifte unter Verwendung von Modellanalogen (PMA, Elos Medtech) präpariert und die Einzelzahnkronen aus Lithiumdisilikat-Glaskeramik (IPS e.max, Ivoclar Vivadent; Abb. 12) finalisiert wurden. Während der nächsten Behandlungssitzung wurden die 3C- Verbindungen der integrierten Implantate gereinigt und ein dualpolymerisierender Zement (RelyX Unicem, 3M ESPE) wurde auf die Spitzen der präparierten Glasfaserstifte appliziert, bevor diese in die Verbindungen eingesetzt wurden (es wurde lediglich eine kleine Menge Zement verwendet, um sicherzustellen, dass die Stifte die Böden der Verbindungen erreichen; Abb. 13 und 14). Der Zement wurde anschließend unter axialem Druck lichtgehärtet. Hiernach erfolgte die Eingliederung der finalen Einzelkronen (Abb. 15–17).

Diskussion

Im vorliegenden Fall wurde ein Eindrehmoment von 25 Ncm nicht überschritten, um den Knochen im Bereich des Implantatlagers nicht zu stressen. Werden Implantate nicht sofortbelastet, sondern allenfalls maximal sofortversorgt (außerhalb der Funktion), besteht in höheren Drehmomenten keine Notwendigkeit. Um sicherzustellen, dass Implantate erfolgreich integrieren, müssen Patienten instruiert werden, diese nicht mit ihrer Zunge durch Mikrobewegungen zu irritieren und sechs Wochen lang vorzugsweise weiche Kost zu sich zu nehmen. Handelt es sich um augmentierten Knochen, misst der Autor die Festigkeit der integrierten Implantate nach vier bis fünf Monaten mit dem Periotest (Medizintechnik Gulden) nach. Werden zu diesen Zeitpunkten Werte von ‒3 und niedriger gemessen, können die Implantate problemlos versorgt und belastet werden.

Weiter ist streng auf das epigingivale Insertionsniveau des angewendeten Implantatsystems zu achten, um eine starke Kompression auf den kortikalen Knochen zu vermeiden und folglich Knochenschwund und Remodellierungsprozesse zu minimieren, die aus einer zu tiefen Implantatplatzierung resultieren würden.4 Dank der sehr rauen enossalen Oberfläche des verwendeten Zirkonoxidimplantats ist zudem eine zuverlässige Osseointegration zu erwarten.5

In diesem Fall wurden anstelle von verblockten Kronen Einzelkronen eingegliedert, da Patienten diese insbesondere durch den Einsatz von Zahnseide effektiver reinigen können. In einigen Fällen empfiehlt sich jedoch die Versorgung mittels Langzeitprovisorien aus Kunststoff, welche verblockt sind und dann progressiv in die Belastung geführt werden. Dies kann insbesondere im Oberkiefer ein strategisch sicheres Verfahren darstellen. Bei der prothe-tischen Versorgung von Zirkonoxidimplantaten ist streng darauf zu achten, dass die okklusalen Kontakte im Vergleich zu den natürlichen Zähnen reduziert sind (idealerweise eine gesicherte Front-Eckzahn-Führung) und es sollte eine Implantat-Kronen-Ratio von zwei zu ein Drittel angestrebt werden.

Weiterhin sollte insbesondere bei Bruxern und schwierigen okklusalen Verhältnissen ein restauratives Material für die Suprastruktur gewählt werden, das den physikalischen Eigenschaften des natürlichen Zahns weitgehend entspricht, um die Einsatz eines Chippings zu minimieren. Hier empfiehlt sich der Einsatz von Lithiumdisilikat-Kronen, da diese im Vergleich zu monolithischen Vollzirkonoxid-Kronen vorteilhafte Materialeigenschaften aufweisen und in ihrer Biegefestigkeit nahezu vergleichbar mit dem natürlichen Zahnschmelz sind.6–12

Fazit

Studien haben gezeigt, dass sich Knochen mit porcinem Material prädiktabel und patientenfreundlich rekonstruieren lässt.13–19 Dies deckt sich mit den Ergebnissen des vorliegenden Falls: Der augmentierte Knochen war nach erfolgreicher Heilung gut durchbaut und vaskularisiert und für die Aufnahme von Implantaten optimal geeignet. Weiter stellt das angewendete zweiteilige Implantatsystem eine wissenschaftlich fundierte, valide Behandlungsoption für festsitzenden Zahnersatz dar.1–5 In einer unabhängigen Langzeitstudie konnte es im posterioren Kiefer die Stabilität und Gesundheit der Hart- und Weichgewebe erhalten und folglich, auch dank seiner vorteilhaften Weichgewebsreaktion, eine gute Ästhetik gewährleisten.3

Eine Literaturliste steht hier zum Download für Sie bereit.

Dieser Artikel ist im IJ Implantologie Journal 09/2023 erschienen.