Implantologie 28.02.2011

Minimalinvasive Insertion von Zirkonoxidimplantaten

share

Klinische Studie mit Fallbeispielen

Die minimalinvasive (flapless) Insertion von enossalen Implantaten findet zunehmende Verbreitung. Ihre Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen: Durch die fehlende Denudierung des Knochens auf dem Alveolarkamm ist eine trophische Störung, wie sie beim Ablösen des Periostes im Zuge des konventionellen Vorgehens nicht zu vermeiden ist, ausgeschlossen.

Der Benefit für den Patienten ist groß: Die Abheilung der Weichteilwunde geht bei vollständigem Erhalt der physiologisch-anatomischen Struktur schneller vonstatten, die Operationsdauer ist kürzer, eine Schwellung nie vorhanden und der Wundschmerz entscheidend reduziert. Für Risikopatienten, insbesondere solche mit hämorrhagischer Diathese, stellt die minimalinvasive transgingivale Insertion oft die einzige Möglichkeit einer implantologischen Versorgung dar. Auf der anderen Seite ist der Eingriff für den Chirurgen schwieriger, da er gewissermaßen durchs Schlüsselloch operieren muss, der Planungsaufwand u.U. höher.

Durch die reduzierte Darstellung des OP-Situs ist eine sichere Führung der Bohrer unter Sicht nicht möglich. Perforationen von Knochen und Weichteilen sind in der Hand von Unerfahrenen unerwünschte Komplikationen, die ein forensisches Nachspiel haben können.

In den Fällen, in denen ein minimalinvasives Vorgehen geplant ist, erleichtert deshalb die digitale Volumentomografie (DVT) oder Computertomografie (Denta-CT) die Entscheidungsfindung. Hier kann im Rahmen der Planung des Eingriffes das Ausmaß eines eventuell klinisch nicht ausreichend erkennbaren Knochendefizites objektiv quantifiziert und die adäquate Implantatdimension und Insertionsachse mit der erforderlichen Sicherheit bestimmt werden. Durch geeignete Übertragung auf das zuvor angefertigte Planungsmodell kann eine Schablone mit Bohrhülsen angefertigt werden. Zur Planung der Implantatachse ist die alleinige Anfertigung eines Sägeschnittmodelles ohne zusätzliches bildgebendes Verfahren bei zu erwartendem Knochendefizit nicht ausreichend.

Trotz aller Vorbehalte ist die minimalinvasive Insertion von Schraubenimplantaten auch bei schwieriger Ausgangssituation möglich und nicht nur unter marketingtechnischen Gesichtspunkten von Vorteil. Die Langzeitresultate bei Titanimplantaten sind mit denen bei konventionellem Vorgehen vergleichbar. Ob dies auch für Keramikimplantate zutrifft, ist noch unklar.

Material und Methode

Im Rahmen einer prospektiv angelegten Longitudinalstudie (bisheriger Beobachtungszeitraum 6/2006 bis 5/2008), über deren – vorläufige – Resultate wir nachstehend berichten, wurden bisher 22 Z-Look 3 Zirkonoxid-Implantate (Fa. Z-Systems, Konstanz) unter Beschränkung auf folgende Indikationsgruppen minimalinvasiv inseriert:

- Ersatz von ein bis zwei Zähnen bei kleiner Schaltlücke, Sofortinsertion nach Extraktion oder zweizeitige Insertion frühestens nach vier bis sechs Monaten.

- Ersatz von ein bis zwei Zähnen bei verkürzter Zahnreihe (Freiendsituation), nur zweizeitige Insertion.

Es handelt sich um fünf männliche (Altersspanne 17–36 Jahre, Durchschnittsalter 22,8 Jahre) und 10 weibliche (Altersspanne 17–65 Jahre, Durchschnittsalter 42 Jahre) Patienten. Die überwiesenen Patienten äußerten entweder selbst den Wunsch nach einem Keramikimplantat oder wurden dezidiert zur Vornahme dieser Leistung vorgestellt. Nicht überwiesene Patienten, bei denen sich Keramikimplantate besonders in der Front aus ästhetischen Gründen anboten, wurden entsprechend beraten. In vier Fällen lag jeweils die Nichtanlage der Zähne 12 und 22, in einem weiteren zusätzlich die des Zahnes 15 vor. Die entsprechenden Schaltlücken waren kieferorthopädisch geöffnet und provisorisch versorgt. Vier Patienten wiesen jeweils distal des zweiten Prämolaren eine Freiendsituation im ersten, zweiten, dritten und vierten Quadranten auf. Bei sechs Patienten war einer der Schneidezähne nicht erhaltungswürdig und musste extrahiert werden, wobei in zwei Fällen sofort und in den vier anderen Fällen verzögert nach vier bis sechs Monaten implantiert wurde. Alle Patienten waren zufällig Nichtraucher, in keinem Fall lag ein Diabetes mellitus oder ein immunologisches Defizit vor (Tab. 1). Eine Risikoselektion wurde nicht vorgenommen.

Die Beobachtungsdauer nach definitiver Versorgung der Implantate betrug mindestens drei Monate. Größere implantologische Restaurationen, insbesondere auch Insertionen nach Sinusbodenaugmentation oder Onlay-Osteoplastiken mit autologem Knochen wurden in diese Studie nicht aufgenommen, da der Beobachtungszeitraum dafür zu kurz erscheint. (Es sei allerdings angemerkt, dass die bisherigen diesbezüglichen Resultate ermutigen.)

Da sich die Oberflächenbeschaffenheit der derzeit auf dem Markt befindlichen Zirkonoxid-Keramikimplantate grundlegend von der verbreitet angewendeter Titanimplantate unterscheidet und zudem nur einteilige Implantatkörper eine Zulassung besitzen, haben wir den Empfehlungen des Herstellers nach Protektion der Implantate während der Einheilungsphase penibel Folge geleistet.

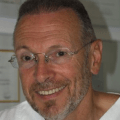

Alle Implantate wurden während sechs Monaten im Oberkiefer und während drei Monaten im Unterkiefer vor kaufunktionellen Belastungen von Okklusion und Artikulation mit insbesondere transversaler Auslenkung von Nachbarzähnen oder dem Druck der Weichteile geschützt. Verwendet wurden dazu entsprechend vorbereitete Tiefziehschienen oder hohlgelegte und aus der Okklusion genommene Langzeitprovisorien. In den Fällen mit sofortiger Implantatinsertion nach Extraktion des nicht erhaltungswürdigen Zahnes war in der Regel die Richtung der Bohrung vorgegeben. Hier war es besonders wichtig, Implantatlänge und -durchmesser so auszuwählen, dass eine zuverlässige Primärstabilität erhalten werden konnte. Auf Gewindevorschnitt wurde regelmäßig verzichtet. Bedingt durch die Inkongruenz von Extraktionsalveole und Implantat liegt nahezu regelmäßig im koronaren Drittel ein Spalt zwischen Knochen und Implantat vor. Dieser wurde durch Einbringen von aus dem Bohrstollen gewonnenen spongiösen Knochen aufgefüllt (Abb.1). Um den transplantierten Knochen zu schützen, wurde am Gingivasaum jeweils eine Tabaksbeutelnaht gesetzt.

Abb.1: Schematische Darstellung der Inkongruenz von Extraktionsalveole und Implantat. Der krestal vorhandene Spalt wird mit Knochen aus dem Bohrstollen aufgefüllt.

Bei zweizeitiger Insertion erfolgte der Eingriff ebenfalls nach entsprechender präoperativer Diagnostik und Planung jeweils in Lokalanästhesie mit Ultracain DS forte (Fa. Aventis). Nach Eintritt der Schmerzfreiheit wurde gemäß der präoperativen Analyse pro Implantatinsertion ein 4mm im Durchmesser großes Mukoperiost-Areal ausgestanzt. Nach Bestimmung der Schleimhautdicke und nach Ankörnung des Alveolarknochens wurde das Implantatbett minimalinvasiv mit Zirkonoxidkeramik-Bohrern entsprechend der Implantatstärke vorbereitet. Alle Implantatinsertionen wurden unter perioperativer Kurzzeitprophylaxe („one shot“ 45 Min. vor OP-Beginn) mit Penicillin V oral vorgenommen. Eine weitere Medikation, bis auf die übliche (oft noch nicht einmal notwendige) postoperative Gabe von Analgetica (Paracetamol), erfolgte nicht.

Unmittelbar nach Beendigung des operativen Eingriffes erfolgte die erste Röntgenkontrolle. Danach wurde bei 20 Implantaten (Schaltlücken und Freiendsituation) das vorbereitete hohle Langzeitprovisorium (Eierschalenprovisorium) mit Trim (Fa. Bosworth Company, Illinois) aufgefüllt, dem Stumpf angepasst, nach erfolgter Polymerisation wieder abgenommen und nach Abtragen der Überschüsse mit Temp Bond (Fa. Kerr) eingesetzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass das Langzeitprovisorium sowohl okklusal als auch approximal leicht unterdimensioniert war, um eine Berührung mit den Nachbarzähnen zu vermeiden. Schließlich wurde eine vorbereitete Kunststoff-Tiefziehschiene eingegliedert, die im Bereich des Langzeitprovisoriums hohl gelegt war. Bei zwei Implantaten (Freiendsituation 1 x UK, 1 x OK jeweils distal des zweiten Prämolaren) wurde das Langzeitprovisorium lediglich auf den Prämolaren provisorisch befestigt, während das Extensionsglied hohl gelegt blieb.

Auf das Eingliedern einer Tiefziehschiene wurde hier verzichtet. Klinische Nachuntersuchungen wurden im ersten Monat nach der Implantatinsertion wöchentlich, danach bis zur definitiven Versorgung in drei- bis vierwöchigen Intervallen vorgenommen. Nach vorheriger Röntgenkontrolle und Präparation der Implantatschulter entsprechend der Gebrauchsinformation des Herstellers (Schnelllaufwinkelstück mit reichlich Wasserkühlung, wenig Druck und neuer (!) Rotring-Diamantschleifkörper) wurden im Unterkiefer nach drei Monaten, im Oberkiefer nach sechs Monaten die definitiven Zirkonoxidkeramikkronen eingegliedert.

Ergebnisse

Unter diesen Kautelen wurde kein Implantat während der Beobachtungszeit verloren, wobei wir uns selbstverständlich der Tatsache bewusst sind, dass deren Kürze noch keine ausreichenden Aussagen über einen Langzeiterfolg zulässt. Durch das minimalinvasive Vorgehen kam es in keinem Fall zu einer Schwellung oder Nachblutung, postoperative Schmerzen traten, wenn überhaupt, nur am Abend des OP-Tages auf, die Arbeitsfähigkeit war bei allen Patienten nicht beeinträchtigt.

In zwei Fällen musste die zur belastungsfreien Einheilung der Implantate eingegliederte Tiefziehschiene erneuert, in einem Fall das hohlgelegte Extensionsglied eines Langzeitpovisoriums neu anpolymerisiert werden. In ebenfalls zwei Fällen (1 x Insertion bei Nichtanlage des Zahnes 12, 1 x Sofortinsertion nach Extraktion des stark nach labial angulierten Zahnes 12) trat nach ca. vier Wochen eine vorübergehende Lockerung (leichtes Federn) auf. Die Gingiva war in beiden Fällen völlig reizlos, insbesondere lag keine eitrige Sekretion vor. Auch die Röntgenkontrolle zeigte keine Osteolyse, sodass von einer Entfernung der Implantate Abstand genommen wurde. Eine zunehmende Festigung war bei beiden Implantaten innerhalb der folgenden Wochen zu beobachten. Beide Implantate wurden mit Zirkonoxidkronen definitiv versorgt und erwiesen sich während der Nachbeobachtungsphase als stabil. Im Folgenden werden einige exemplarische Fälle demonstriert:

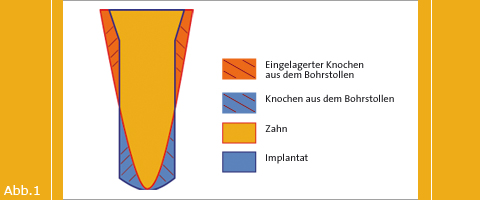

Fallbeispiel 1 Die 51-jährige Patientin verlor die Stiftkrone 21. Wegen tiefer Wurzelkanalkaries war eine Rezementierung nicht möglich. Da keine periapikale Veränderung im Röntgenbild vorhanden war, wurde der Zahn extrahiert und unmittelbar danach ein Zirkonoxidimplantat inseriert (Abb.2 a–c).

Fallbeispiel 2 Im Alter von neun Jahren erlitt der jetzt 18-jährige Patient eine Luxation bei 21. Der Zahn wurde replantiert und wurzelbehandelt. Es lag jetzt eine vollständige Resorption der Wurzel und ein krestaler Knochenverlust vor. Der Zahn wies einen Lockerungsgrad II auf. Da ohnehin eine Entfernung des Wurzelfüllmaterials vorgenommen werden musste, fiel die Entscheidung zur Sofortinsertion, und zwar minimalinvasiv, um die ohnehin kompromittierte krestale Situation nicht noch weiter zu verschlechtern (Abb.2 c–g).

Abb.2: a: Pat. 51 J., w.: Nicht erhaltungswürdiger Zahn 21 mit Sekundärkaries im Stiftkanal. b: Zustand unmittelbar nach Extraktion des Zahnes 21 und Sofortinsertion eines Z-Look-Implantates. c: Langzeitprovisorium 21 nach vierwöchiger Tragedauer. d: Pat. 18 J., m.: Nicht erhaltungswürdiger Zahn 21 nach Frontzahntrauma, Replantation und Wurzelfüllung im Alter von neun Jahren, Wurzelresorption und Ankylosierung, labialer Knochenverlust, offener Biss. e: Zustand unmittelbar nach Extraktion des Zahnes 21 und Sofortinsertion eines Z-Look-Implantates. f: Langzeitprovisorium mit labial freiliegender Implantatschulter nach 21 Tagen Tragedauer. Bei einem Titanimplantat käme dieser Befund einer Katastrophe gleich. g: Definitive Zirkonoxidkrone. Die durch die fehlende bukkale Knochenlamelle hervorgerufene Gingivarezession hat sich ohne weitere Maßnahme gebessert.

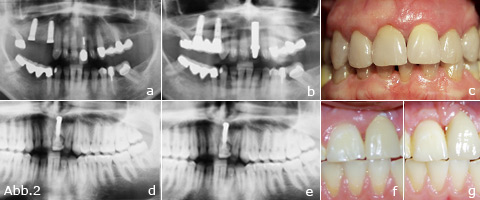

Fallbeispiel 3 Bei der 65-jährigen Patientin wurde der Zahn 21 wegen einer ausgedehnten radikulären Zyste entfernt. Vier Monate später konnte bei ausreichender knöcherner Durchbauung der Extraktionsalveole ein Z-Look 3 Implantat inseriert werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich schon eine Abflachung der Papillen eingestellt. Eine klassische Indikation für die minimalinvasive Insertion (Abb.3 a–e).

Abb.3: a: Pat. 65 J., w.: Schaltlücke Zahn 21 vier Monate nach Extraktion, bereits vorhandene Papillenabflachung, Ausstanzen der Gingiva. b: Entfernung des Gingivapunchs mit einem scharfen Löffel. c: Einbringen des Z-Look-Implantates nach erfolgter Präparation des Bohrkanales. d: Schonende Freilegung der Implantatschulter und Präparation des Stumpfes vor Eingliederung des Langzeitprovisoriums. e: Definitive Zirkonoxid-Krone 21 in situ.

Seitenanfang

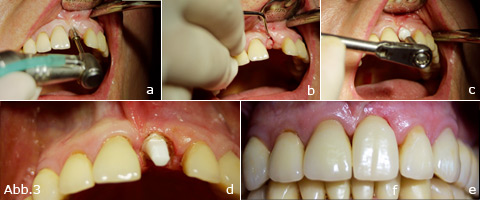

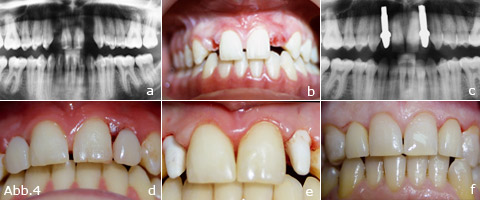

Fallbeispiel 4 Eine Nichtanlage der Zähne 12 und 22 liegt bei der 17-jährigen Patientin vor, die die zum Lückenschluss eingesetzten Klebebrücken wiederholt befestigen lassen musste. Die Schaltlücken wiesen lediglich eine Breite von 6mm auf, weshalb durchmesser-reduzierte (3,25mm) Implantate ausgewählt wurden. Die Nachbarzähne sind etwas dysplastisch. Deshalb wurde kieferorthopädischerseits auf den Schluss des Diasthema mediale verzichtet und aus ästhetischen Gründen der Verbreiterung der Zähne 11 und 21 der Vorzug gegeben (Abb.4a–f).

Abb.4: a: Pat. 17 J., w.: Nichtanlage der Zähne 12 und 22, sehr enge Schaltlücken. b: Klinischer Zustand nach Entfernung der Klebeprovisorien von Implantatinsertion. c: Röntgenkontrolle unmittelbar nach Implantatinsertion bei 12 und 22. d: Einsetzen der Langzeitprovisorien unmittelbar nach Implantatinsertion. e: Präparation der Implantatstümpfe vor Eingliederung der definitiven Kronen. f: Definitive Versorgung mit Zirkonoxid-Keramikkronen, adhäsiver Verschluss des Diasthema mediale.

Fallbeispiel 5 Bei der 42-jährigen Patientin liegt bei einer Freiendsituation distal 15 ein ausreichendes Knochenangebot vor. Die beiden Prämolaren 14 und 15 waren überkronungsbedürftig und wurden mit einem verblockten Langzeitprovisorium mit distaler Extension bei 16 versorgt. Das Extensionsglied wurde hohlgelegt und aus der Okklusion genommen. Nach minimalinvasiver Insertion eines Z-Look 3 Molarenimplantates wurde das Langzeitprovisorium auf 14 und 15 mit temporärem Zement erneut befestigt. Auf die Eingliederung einer Tiefziehschiene zur belastungsfreien Einheilung des Implantates konnte hier verzichtet werden (Abb.5).

Abb.5: Pat. 42 J., w.: Freiendsituation distal des Zahnes 15, ausreichendes Knochenangebot, Z-Look-Implantat bei ehem. 16. Langzeitprovisorium auf Zahn 14 und 15 abgestützt mit hohlgelegtem und aus der Okklusion genommenen Extensionsglied 26 in situ. Auf die Eingliederung einer Tiefziehschiene kann hier verzichtet werden.

Diskussion

Die Ergebnisse unserer Studie haben gezeigt, dass die minimalinvasive Insertion auch bei Verwendung von Zirkonoxidimplantaten für den Patienten ein großes Plus an Komfort und keinen Nachteil bei der Einheilung mit sich bringt. Sie stellt ein geeignetes Verfahren dar, wenn ein ausreichendes vertikales und transversales Knochenangebot und eine möglichst breite Zone keratinisierter Gingiva vorhanden ist. Die verkürzte Operationsdauer, die Reduktion postoperativer Schmerzen, das Ausbleiben einer Schwellung und die sofortige Wiederaufnahme eines normalen Lebens sind Parameter, die jeder Patient beurteilen kann und als angenehm empfindet. Die bei vielen Patienten vorhandene Angst vor Implantaten, die durch negative Berichte aus dem Umfeld oftmals noch geschürt wird, kann dadurch verringert werden. Wir sind auch der Auffassung, dass durch die Erhaltung physiologischer parodontaler Strukturen, insbesondere bei der Sofortinsertion, die Ästhetik des Endresultats positiv beeinflusst werden kann.

Ein Zurückweichen der die Implantatschulter bedeckenden marginalen Gingiva bleibt weitgehend aus. Sollte dies dennoch einmal der Fall sein, kann die Implantatschulter vor Einsetzen der definitiven Keramikkrone nachpräpariert werden – ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber Titanimplantaten. Ursprünglich sind wir von der Annahme ausgegangen, dass die Nachfrage nach Keramikimplantaten vor allem aus ästhetischen Erwägungen heraus im Vordergrund steht. Dies scheint jedoch so nicht der Fall zu sein. Etwa bei der Hälfte der Überweisungen – vor allem von ganzheitlich orientierten Zahnärzten – handelt es sich um empfindliche Patienten, Polyallergiker, sogenannte Amalgamentgiftete oder „Umweltpatienten“, die Vorbehalte aus nicht immer rational nachzuvollziehenden Gründen gegen Titanimplantate hegen und eine metallfreie Versorgung wünschen. Häufig sind solche Patienten entsprechend beraten worden und auf die Meinung ihres Haus(zahn)arztes fixiert.

Der psychologisch geschickte Arzt wird auf diese Vorbehalte eingehen. Er wird gleichzeitig jedoch auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Implantatmaterialien hinweisen, insbesondere auf die jahrzehntelange Erfahrung mit einer riesigen Anzahl von Titanimplantaten in Bezug auf ihre Verträglichkeit. Dagegen liegen entsprechende Langzeitresultate mit Zirkonoxidimplantaten bisher nicht vor. Die Erfahrungen mit den schon in den 80er-Jahren eingesetzten Aluminiumoxid-Implantaten waren zwar hinsichtlich deren Osseointegration positiv, nicht jedoch was ihre Bruchfestigkeit anbetrifft. Sie konnten sich deshalb nicht durchsetzen.

Erst aufgrund einer objektiven Beratung kann sich der Patient für das eine oder andere Material entscheiden. Sollte der Patient Keramikimplantate wünschen und ist der Fall dafür geeignet, ist die Methode gut vertretbar.

Unbestritten sind die ästhetischen Vorteile von Zirkonoxidkeramik. Neben den ästhetischen und psychologischen Kriterien gibt es aber auch handfeste technische: Hervorragende Biokompatibilität und Festigkeit, Implantat und definitive Suprastruktur sind aus einem einzigen Material, die Implantate sind wie ein natürlicher Zahnstumpf präparierbar, eine sofortige Versorgung mit einem Langzeitprovisorium ist möglich, auf eine abnehmbare Interimsversorgung ggf. mit unschönen Klammern kann verzichtet werden.

Last, but not least kommt das bei Titanimplantaten, insbesondere bei dünner Schleimhaut nicht immer vermeidbare, bläuliche Durchschimmern nicht vor. Die Ästhetik wäre dadurch auch bei einer exzellent angefertigten Krone immer kompromittiert. Zirkonoxidimplantate scheinen besonders gingivafreundlich zu sein. Veränderungen i. S. einer Periimplantitis konnten wir zumindest während des Beobachtungszeitraumes nicht feststellen. Nachteilig, und dies ist in vielen Fällen ein gewichtiges Argument, ist die längere Einheilzeit der Implantate aufgrund der noch nicht optimalen Oberflächenstruktur sowie der Schwierigkeit der perfekten Implantatprotektion während der Osseointegrationsphase. Derzeit sind nur wenige wissenschaftliche Daten dazu vorhanden, jedoch scheinen die Ausdrehmomente von Zirkonoxid- gegenüber Titanimplantaten nach knöcherner Einheilung nicht wesentlich reduziert zu sein.

Um auf die Tiefziehschiene zu verzichten, können die Implantate während der Osseointegration auch, wo dies möglich ist, durch hohl gelegte und an den Nachbarzähnen befestigte Langzeitprovisorien geschützt werden. Die Reinigungsmöglichkeit kann dadurch jedoch reduziert sein und der Ausbildung einer periimplantären Infektion durch „Anzüchtung“ von Bakterien im Hohlraum ggf. Vorschub geleistet werden. Es besteht aber die Möglichkeit den Hohlraum mit elastisch bleibendem Material zu unterfüttern. Zudem scheint die Anlagerung von Plaque an ZrO2 deutlich reduziert zu sein. In den Fällen, wo wir in dieser Weise vorgegangen sind, haben wir eine Infektion nicht beobachtet.

| Patienten | Implantate |

Beobachtung | ||||

| n=15 | Alter | Lokalisation | n=22 | D (mm) | L (mm) | |

| 1 | 17 | 12/22 | 2 | 3,25 | 11,5-13 | 20 Monate |

| 2 | 18 | 12/22 | 2 | 3,25 | 11,5-13 | 20 Monate |

| 3 | 17 | 12/15/22 | 3 | 3,25 | 11,5-13 | 18 Monate |

| 4 | 18 | 12/22 | 2 | 3,25 | 11,5-13 | 17 Monate |

| 5 | 25 | 12/22 | 2 | 3,25 | 11,5-13 | 22 Monate |

| 6 | 17 | 21 | 1 | 5 | 14-15 | 23 Monate |

| 7 | 26 | 11 | 1 | 4 | 11,5-13 | 17 Monate |

| 8 | 36 | 12 | 1 | 3,25 | 11,5-13 | 19 Monate |

| 9 | 51 | 11 | 1 | 4 | 11,5-13 | 20 Monate |

| 10 | 54 | 21 | 1 | 4 | 11,5-13 | 18 Monate |

| 11 | 65 | 21 | 1 | 4 | 11,5-13 | 23 Monate |

| 12 | 36 | 36 | 1 | 5 | 14-15 | 15 Monate |

| 13 | 42 | 16 | 1 | 5 | 10-11,5 | 19 Monate |

| 14 | 55 | 26 | 1 | 5 | 10-11,5 | 20 Monate |

| 15 | 58 | 46/47 | 2 | 4 | 11,5-13 | 20 Monate |

![]()

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Autor: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Peter Stoll/Freiburg im Breisgau

Seitenanfang