Kieferorthopädie 28.02.2011

DVT - klinische und betriebswirtschaftliche Aspekte für die Geräteauswahl

share

Nachdem zunächst die forensischen Grundlagen hinsichtlich des Datenschutzes, -transfers bzw. der Sicherung von Daten im Mittelpunkt standen, widmete sich der zweite Teil unserer DVT-Trilogie den IT-Anforderungen und Speichermedien. Im vorliegenden dritten Part soll nun der Fokus auf den klinischen wie betriebswirtschaftlichen gerätebezogenen Aspekten für eine etwaige Geräteauswahl liegen. Ein Beitrag von Professor Dr. Axel Bumann, MESANTIS Berlin.

Der Markt der DVT-Technologie (engl. Cone Beam Computerized Tomography, CBCT) hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Dies wird nicht zuletzt auch durch die Publikation einer wissenschaftlichen Stellungnahme der DGKFO im Oktober 2008 zur „Radiologischen 3-D-Diagnostik in der Kieferorthopädie (DVT/CT)“ (www.dgkfo.de) unterstrichen. Die Zahl der Gerätehersteller und damit auch die der angebotenen DVT-Scanner ist in einem solchen Maße gestiegen, dass es für den potenziellen Anwender mitunter schwierig geworden ist, das für seine Zwecke geeignete Gerät zu finden. Dieser Entscheidungskonflikt kommt aber eigentlich nur in Deutschland auf, da hierzulande eine Vielzahl von Praxen der Meinung ist, selbst ein DVT-Gerät besitzen zu müssen. Im Gegensatz dazu sieht man diese Thematik im Ausland und insbesondere in den USA viel rationaler und betreibt DVT-Scanner in Analogie zu radiologischen Praxen als sogenannte Imaging Center (zahnärztliches Röntgeninstitut). In solchen Röntgeninstituten wird den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als hochwertige 3-D-Aufnahmen für die Kollegen der Region zu erstellen. Somit erübrigt sich in den USA jegliche Diskussion hinsichtlich Geräteauswahl und Betriebswirtschaftlichkeit.

Doch bleiben wir weiter in heimischen Gefilden. Die Suche nach einem geeigneten DVT-Scanner wird in Deutschland u.a. auch durch völlig unterschiedliche Interessen der am Verkaufsprozess beteiligten Gruppierungen – Industrie, Dentalhandel und Praxisinhaber – erschwert. So konzentriert sich die Industrie nach jahrelanger Entwicklungsarbeit auf ein schnelles „Return of Investment“ (ROI). Für den Dentalhandel ist die Technologie vielfach genauso neu wie für die Praxisinhaber, ungeachtet dessen müssen trotzdem quartalsweise Verkaufsvorgaben erfüllt werden. Die Praxisinhaber wiederum suchen nach einer verbesserten medizinischen Diagnostik, um einen Beitrag zum medizinischen Fortschritt zu leisten sowie fragwürdige Alleinstellungsmerkmale aufzubauen, die ihnen von Finanzberatern eingeredet werden. Dabei sind die Praxisinhaber aber häufig im Dschungel der Gerätevielzahl und -parameter, der klinischen Indikationen, Datensicherung bzw. -transfers, der Datenlangzeitarchivierung sowie der betriebswirtschaftlichen Berechnungsgrundlagen völlig überfordert.

Auch wenn man es kaum glauben mag, wird die Diskussion um die breite Einführung der digitalen Volumentomografie in die Zahnmedizin noch durch einen weiteren wichtigen Punkt erschwert. Weite Fachkreise diskutierten in den letzten Jahren immer wieder die großen Vorteile der DVT gegenüber der Computertomografie (CT). In der Stellungnahme der DGKFO werden CT und DVT sogar teilweise auf eine Ebene gestellt. Dabei wird völlig unterschlagen, dass DVT nicht gleich DVT ist. Alle derzeit auf dem Markt befindlichen DVT-Scanner unterscheiden sich signifikant im Hinblick auf die tägliche klinische Anwendung in folgenden vier Punkten:

1. Field of View

2. Bildqualität

3. Strahlenbelastung

4. Softwareeigenschaften.

Diese o.g. Parameter sind nur ein Teil der Geräteentscheidung. Zu jenen vier basalen Entscheidungsfaktoren gesellen sich noch vier weitere wichtige Parameter, die in hohem Maße die Effizienz und Kosten in der täglichen Routine mit beeinflussen:

1. Datenaufbereitung für den Überweiser

2. Datensicherung

3. Datentransfer

4. Langzeitarchivierung.

Alle acht Parameter zusammen werden sinnvollerweise darüber entscheiden, welches Gerät sich der einzelne Behandler anschafft, in welchem Geschäftskonzept dieses eingesetzt wird und ob es zumindest eine theoretische Chance auf einen betriebswirtschaftlich rentablen Betrieb gibt.

Field of View

Das Field of View (FOV) ist der anatomische Ausschnitt, der mit dem jeweiligen DVT-Scanner abgebildet werden kann. Das FOV variiert je nach Gerätetyp von 3x4cm bis hin zu 17x23cm. Die Entscheidung, welches FOV es letztlich sein soll, hängt zum einen von den klinischen Indikationen ab, die man abdecken möchte. Zum anderen sollte die Entscheidung im Wesentlichen jedoch dadurch geprägt sein, ob das Gerät im eher unwirtschaftlichen Eigenbetrieb oder im eventuell betriebswirtschaftlichen Überweiserbetrieb betrieben werden soll. Bei Berücksichtigung aller relevanten Kostenposten muss davon ausgegangen werden, dass man je nach Anschaffungspreis für den „Break-Even“ vier bis acht DVT-Aufnahmen pro Tag benötigt.

Als Grundregel für das FOV gilt: Alles, was außerhalb eines möglichst großen Field of Views liegt, wirkt der Betriebswirtschaftlichkeit entgegen. Dies steht häufig im Gegensatz zu Beratungsgesprächen, wo mit kleinerem FOV, angeblich niedrigeren Strahlenbelastungen und angeblich geringerem forensischen Risiko für die Nicht-Befundung von pathologischen Veränderungen, geworben wird. Insbesondere Letzteres mutet geradezu grotesk an. Aus ethisch-medizinischer Sicht ist es völlig unverständlich, warum gerade ein kleineres FOV gewählt werden sollte, um ja nicht in die Verlegenheit zu kommen, beim Patienten pathologische Befunde erheben „zu müssen“. Und auch aus rationaler Sicht ist diese weitverbreitete Meinung nicht nachvollziehbar. Seit ca. 70 Jahren gibt es seitliche Fernröntgenbilder in der Zahnmedizin, die weltweit bei jeder kieferorthopädischen Diagnostik am Anfang, in der Mitte und am Ende der Behandlung angefertigt werden. Auf diesen Bildern ist der gesamte Schädel und ein Großteil der Halswirbelsäule abgebildet. Jedoch hat es in diesen letzten 70 Jahren nicht ein einziges Gerichtsurteil wegen des Übersehens von pathologischen Veränderungen gegeben. Aber bei der Einführung der DVT in die Zahnmedizin wird die gesamte Zahnärzteschaft mit dem gleichen Argument verunsichert. Dies ist bei rationaler Betrachtung wenig nachvollziehbar.

Bildqualität

Die Bildqualität zwischen DVT-Scannern unterschiedlicher Hersteller variiert erheblich. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, den einen oder anderen Hersteller besonders hervorzuheben. Dem in der Kaufentscheidung begriffenen Anwender hilft hier nur die Anforderung spezifischer Datensätze mit unterschiedlichen Auflösungen direkt bei den Herstellern. Diese DICOM-Datensätze sollten dann nicht mit der jeweiligen Herstellersoftware geöffnet werden, sondern mit einer unabhängigen Dritt-Anbieter-Software (z.B. SIMPLANT, Fa. Materialise). Der direkte Vergleich führt i.d.R. dann schnell zu einem klaren Ranking hinsichtlich dieses Parameters.

Strahlenbelastung

Bei der Strahlenbelastung trennt sich dann endgültig die Spreu vom Weizen. Ohne an dieser Stelle auf Details eingehen zu wollen, gibt es sehr große Unterschiede bezüglich der applizierten effektiven Dosis. Grundsätzlich gilt – diskutiert man über die effektive Dosis bei klassischen zahnärztlichen Röntgengeräten, DVT-Geräten und Computertomografen – „Äpfel mit Äpfeln“ und nicht „Äpfel mit Birnen“ zu vergleichen. Daher können alle Dosis-Studien, die nicht konform mit den sogenannten ICRP-Richtlinien (International Commission on Radiological Protection, www.icrp.org) sind, von vornherein ignoriert werden. Diese ICRP-Richtlinien gibt es in der Version von 1990, 2005 und 2007. Letztere sind selbstverständlich für zukünftig durchzuführende Studien die aktuell relevanten.

Immer, wenn effektive Dosen für ein Protokoll angegeben werden, muss auch eine Jahresangabe sowie eine Angabe, nach welchen Richtlinien gemessen wurde, erfolgen. Selbst bei identischem Gerät mit identischem Protokoll schwanken die absoluten Werte für die effektiven Dosen in Abhängigkeit von der verwendeten ICRP-Richtlinie erheblich (z.B. Gerät XY: effektive Dosis nach ICRP 1990=89,97µSv; effektive Dosis nach ICRP 2005= 172,77µSv; effektive Dosis nach ICRP 2007=167,80µSv), weil in jeder Richtlinie die Messpunkte und jeweiligen Gewichtswerte für die strahlensensitiven Gewebe nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst wurden.

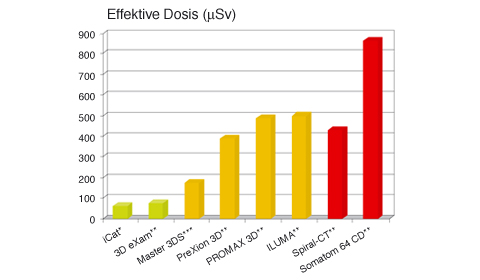

Abb.1: Darstellung der effektiven Dosis bei verschiedenen DVT-Geräten (grün und gelb) sowie bei zwei Computertomografie-Geräten (rot). Es wird deutlich, dass es durchaus sinnvolle Scanner (effektive Dosis < 100µSv) für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen gibt.

Die Abbildung 1 gibt einen exemplarischen Überblick über die großen Unterschiede zwischen DVT-Geräten verschiedener Hersteller im Vergleich zu Computertomografien (basierend auf den ICRP-Richtlinien 2007). Nach der aktuellen Literatur beträgt die effektive Dosis beim Low-Dose-Betrieb eines modernen CT-Scanners 429µSv. In der klinischen Diskussion gibt es immer wieder „Behauptungen“, dass die effektiven Dosen beim Low-Dose-Betrieb von CTs deutlich niedriger liegen, teilweise sogar bei unter 100µSv. Diese häufig in die emotionale Diskussion eingebrachte Behauptung wird durch aktuelle wissenschaftliche Studien mit ICRP-Konformität jedoch nicht bestätigt.

Softwareeigenschaften

Der letzte Punkt der gerätebezogenen Entscheidungskriterien wird durch die jeweiligen Softwareeigenschaften repräsentiert. Neben der intuitiven Bedienoberfläche für die routinemäßige Durchführung von verschiedenen Protokollen für die jeweiligen rechtfertigenden Indikationen kommt es bei diesem Aspekt vor allen Dingen auf die komfortable Ausrichtung von Datensätzen für die Implantatplanung oder kombinierte kieferorthopädisch-kieferchirurgische Behandlungsplanung an. Auch ausgedehnte Report-Funktionen sind für einen wirtschaftlich effizienten Betrieb von ausschlaggebender Bedeutung. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die verschiedenen Hersteller ebenfalls erheblich.

Zusammenfassung

Ziel des dritten Teils der DVT-Trilogie war die Darlegung spezifischer Entscheidungsparameter für die Anschaffung und den Betrieb eines DVT-Gerätes. Hierbei wurde sich vor allen Dingen auf die gerätebezogenen Parameter konzentriert.

Seitenanfang