Kieferorthopädie 07.02.2022

Digitale indirekte Herstellung festsitzender UK-Retainer

share

Die Sicherung der erreichten Zahnstellung gilt als ein wesentlicher Bestandteil kieferorthopädischer Behandlungen.1–9 Vor allem im Unterkiefer besteht eine erhöhte Rezidivgefahr. Festsitzende Retainer können inzwischen als Goldstandard angesehen werden.7–13 Sowohl die Haltbarkeit als auch die Sicherung des Behandlungserfolgs erweisen sich damit über längere Beobachtungzeiträume als gut bis sehr gut.7–18 Neben dem Einsatz unterschiedlicher Materialien bestehen für Sechs-Punkt-Kleberetainer verschiedene Fertigungsverfahren:9–31

- direkte Herstellung und individuelle Anpassung

- indirekte Anfertigung am Gipsmodell oder mithilfe einer Biegevorlage

- indirekte Herstellung mittels CAD/ CAM-Verfahren.

Eine direkte Herstellung und individuelle Anpassung eines verseilten Stahldrahtes (.015'' bis .0175'' rund) ist für den Unterkiefer mit ein wenig klinischer Übung gut durchführbar, kostet jedoch wertvolle Behandlungszeit und verlangt eine gewisse Geduld für den Patienten. Mit Etablierung verschiedener CAD/CAM-Verfahren ist eine effizientere Umsetzung durch Digitalisierung der Arbeitsprozesse möglich und wird seit 2015 mit der Herstellung gefräster Nickel-Titanol-Retainer erreicht.29–31

Mit der Einführung einer spezifisch für diesen Zweck entwickelten Draht-Biegemaschine (Bender 1 und Bender 2, Firma Yoat Corp., Lynnwood, USA) ergibt sich erstmals die Möglichkeit, die indirekte Fertigung vor Ort in der eigenen Praxis durchzuführen (Abb. 1, Tabelle 1).

Digitale Prozesskette

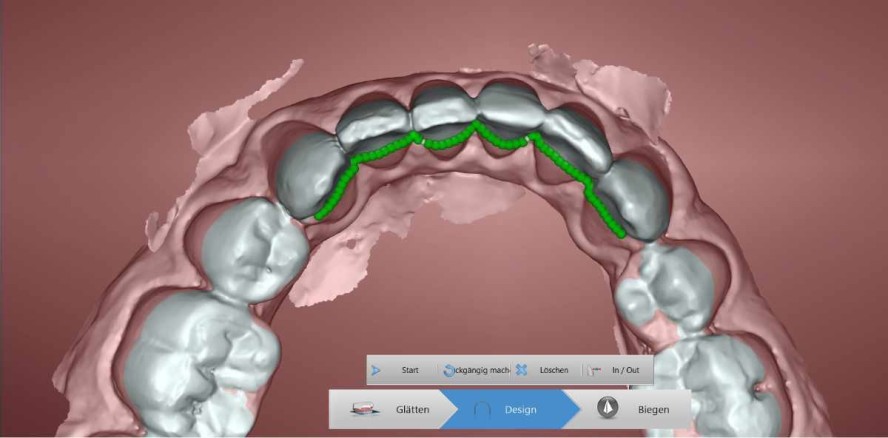

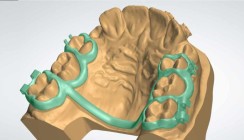

Grundlage bildet entweder ein intraoraler Scan oder die digitale Erfassung der Modelle (Abb. 2). Die somit erstellten 3D-Daten (ohne digitalen Sockel, unverarbeitet aus dem intraoralen Scanner) werden menügeführt in die zugehörige Software FixR übertragen.

Für die Planung eines UK-Retainers ist die Erfassung des unteren Zahnbogens ausreichend. Sollte die Herstellung eines oberen und unteren Retainers gleichzeitig erfolgen, dann muss mit einem etwas höheren Aufwand die exakte Zuordnung der okklusalen Beziehungen erfolgen.

Der Verlauf des unteren Retainers wird durch die vertikale Neigung der Planungsebene und mit Setzen von drei Orientierungspunkten determiniert. Zu beachten gilt: Vertikale Biegungen sind nicht möglich! Nach Fertigstellen des Prozesses werden die notwendigen Daten an die Biegemaschine übergeben und in weniger als zehn Minuten ist der gebogene Retainer fertig.

Klinisches Verfahren

Vor Einsetzen des digital erstellten und maschinell gebogenen Retainers sollte eine gewissenhafte Prüfung der Passfähigkeit am Modell oder im Mund erfolgen. Der passive Sitz des Retainers kann vorsichtig an jedem Zahnzwischenraum vor dem adhäsiven Befestigen mittels zahnärztlicher Sonde geprüft werden. Die taktile Testung sollte keinen Anhalt für bogeninduzierte Kraftapplikation ergeben.

Im Grunde entspricht das klinische Vorgehen des digital erstellten Retainers dem Standardverfahren zum Einsetzen einer festsitzenden kieferorthopädischen Apparatur (Abb. 5 und 6):

- gründliche Reinigung der Zahnflächen

- ggf. erweiterte Säuberung durch Anwendung von Aluminiumoxid-Pulverstrahl

- Konditionierung (ca. 37 % Phosphorsäure, 1 Min.)

- Abspülen (ca. 1 Min.)

- relative Trockenlegung

- Anprobe

- ggf. Platzierungshilfen nutzen (Silikonschlüssel, Zahnseide)

- Bonding

- punktweises Auftragen eines fließfähigen Komposits

- Aushärten.

Erste Erfahrungen

Sowohl die digitale Planung als auch die klinische Umsetzung der weiteren Verfahrensschritte sind einfach und ohne große Lernkurve erreichbar. Es ergab sich bisher kein Hinweis auf eine aktive Kraftabgabe durch den Drahtbogen.

Die sehr gute Adaptation an die jeweiligen Kronenformen und die gleichmäßige Ausführung der Biegungen ohne Verkantungen oder spitze Winkel lassen eine gute klinische Haltbarkeit erwarten (Abb. 6). Die Anwendung eines Standardmaterials mit einem langjährigen Erfahrungshorizont trägt zu einer erhöhten Sicherheit bei.

Die Individualisierungen der Drahtbiegungen und die sehr gute Adaptation an die lingualen Zahnflächen sollten in ausreichendem Maße verhindern, dass der gefürchtete „X-Effekt“ auftreten kann und auch langfristig eine gute Verträglichkeit für den Patienten sowie eine einfache Hygienisierbarkeit bestehen dürfte.

Zusammenfassung

Die Biegemaschine und das CAD/CAM-Verfahren zur indirekten Herstellung lingualer Retainer können sehr gut in den Praxisalltag integriert werden. Erfahrungen mit intraoralen Scannern vorausgesetzt, ist die Umsetzung schnell und erfreulich unkompliziert möglich. Zu den Vorteilen zählen die rasche Verfügbarkeit des Retainers vor Ort und die Anwendung bekannter Drahtmaterialien. Im Vergleich zur direkten Herstellung oder zum laborseitig vorgefertigten Retainer sind praktisch keine Nachkorrekturen notwendig und es ist ein wesentlich effizienterer Workflow möglich. Idealerweise ist für eine optimale klinische Anwendung einen vollständige Datenübergabe Praxisverwaltungssoftware / Scannerprogramm / Planungssoftware zu fordern, deren reale Umsetzung allerdings nur in den wenigsten EDV-Systemen gelingt. Eine Integration in die Software-Umgebung von OnyxCeph (Image Instruments, Chemnitz) steht unmittelbar vor der finalen Freigabe. Zu den Nachteilen gehören ohne Zweifel die sehr hohen Anschaffungskosten und die Limitierung auf ein Drahtmaterial.

Fazit

Erstmals steht eine praxistaugliche Biegemaschine für die Herstellung gebogener Retainer zur Verfügung. Erste Tests sind vielversprechend, müssen aber dringend durch wissenschaftliche Studien gestützt werden.

Danksagung

Hiermit danken wir der Firma Ortho Penthin, vor allem Herrn Jan Penthin, für die kompetente Hilfe und die freundliche Bereitstellung der Biegemaschine zu Testzwecken.

Dieser Beitrag ist in KN Kieferorthopädie Nachrichten erschienen.