Kieferorthopädie 18.08.2017

Mehr als eine Distalisationsapparatur

share

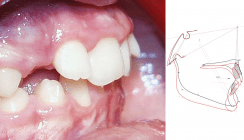

amda® bietet mehr als nur die Option, Molaren im Rahmen einer Klasse II-Behandlung skelettal verankert zu distalisieren. Welche Einsatzmöglichkeiten mit dieser Apparatur darüber hinaus realisierbar sind, erläutert deren Erfinder Prof. Dr. Moschos A. Papadopoulos.

Einleitung

Bei der Distalisation von oberen Molaren im Rahmen der Klasse II-Therapie sind drei Dinge wichtig bzw. anzustreben:

- eine kontinuierliche Kraftapplikation über 24 Stunden

- körperliche Bewegung des Zahnes bzw. der Zähne und

- eine Verankerung ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

Die erste Forderung ist eigentlich nur durch von der Compliance des Patientenunabhängige Apparaturen zu realisieren. Insbesondere die dento-alveolär verankerten Apparaturen – egal ob es sich um eine Gleitmechanik oder Pendulumapparaturen handelt – haben einige ernsthafte Probleme. Hierzu zählt in erster Linie das Nachgeben der Verankerung durch die reziproke Wirkung der Distalisationsfeder. Das kann sich unterschiedlich auswirken und zwar nicht nur während der Distalisation der Molaren, sondern auch bei der darauffolgenden Retraktion der Frontzähne.2

Zu erkennen sind diese unerwünschten Nebenwirkungen an der Mesialbewegung sowie dem Kippen der Eckzähne und der ersten und/oder zweiten Prämolaren sowie auch durch eine Anteinklination der Frontzähne und einen vergrößerten Überbiss. Es kommt noch ein weiteres Problem dazu. Während der Distalisation der Molaren kann je nach biomechanischem System ein Kippen bzw. eine Rotation in Richtung distal stattfinden, sowie gelegentlich auch eine Extrusion der Molaren.1, 2, 4 In der Phase der Retraktion der Frontzähne im Anschluss an die Distalisation dienen die frisch verschobenen Molaren als dentoalveoläre Retentionselemente. Durch die reziproke Wirkung der applizierten Kräfte ist eine Bewegung der oberen Molaren in Richtung mesial als unerwünschte Nebenwirkung bemerkbar.2 Die dritte Forderung nach einer Verankerung ohne unerwünschte Nebenwirkungen ist derzeit lediglich durch zwei Methoden zu erreichen: die Anwendung von extraoralem Headgear bzw. von intraoraler skelettaler Verankerung. Die Behandlung mit extraoralem Headgear verlangt ein Höchstmaß an Mitarbeit des Patienten und widerspricht somit der ersten Forderung an suffiziente Distalisationsapparaturen. Der Headgear findet immer weniger bis keine Akzeptanz bei den Patienten. Er hat aber auch Nebenwirkungen. Beispielsweise kann das Wachstum des Oberkiefers beeinträchtigt werden. Zum Beispiel bei skelettalen Klasse I-Anomalien mit Engständen im Oberkieferfrontzahnbereich ist dies nicht immer wünschenswert, da die Distalisation der oberen Molaren ohne Wachstumsbeeinträchtigungen des Oberkiefers stattfinden soll. In solchen Fällen ist ein Engstand der Frontzähne nicht zu vermeiden, ohne gleichzeitig einen Kreuzbiss zu verursachen. Für die Distalisation von oberen Molaren kommen als intraorale skelettale Verankerung das Gaumenimplantat oder alternativ zwei im vorderen Gaumen platzierte Miniimplantate in Frage. Die eingangs genannten Forderungen an eine Distalisationsapparatur lassen sich nur durch eine derart verankerte Apparatur mit einer permanent abgegebenen Kraft realisieren. Bekanntermaßen ist jede Kraft ein Vektor aus Größe und Richtung. Hier kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel – der Ansatzpunkt der Distalisationskraft – der wichtig ist, um eine körperliche Zahnbewegung zu erreichen. Bei oberen Molaren, die entsprechend im Knochen verankert sind, liegt das Widerstandszentrum im Bereich der Trifurkation. Setzt die Kraft der Distalisationsapparatur im Bereich der Krone an, ist ein Kippen des Zahnes nach distal eine Begleiterscheinung der Distaliation.3 Dies ist ein bedeutender Nachteil, denn es kostet Zeit und Aufwand, die Molaren wieder aufzurichten. Durch entsprechende Ausgleichsbiegungen kann man diese unerwünschte Bewegung bis zu einem gewissen Grad vermeiden. Verlagert man jedoch das kraftausübende Element (Feder) auf Höhe des Widerstandszentrums oder in dessen Nähe, ist eine reine oder fast reine körperliche Bewegung der Molaren nach distal zu erwarten. Aus diesem Grund sind Apparaturen von Vorteil, die im oberen Gaumenbereich angebracht werden und demzufolge das Kraftsystem nah am Widerstandszentrum liegt.

Von vestibulär wäre dies so nicht realisierbar. Von der Feder ist eine Verbindung zur Krone der Molaren zu schaffen. Je nachdem, wo diese Verbindung an der Krone angreift, kann es zur distalen oder mesialen Rotation des Zahnes kommen. Wenn diese Rotation erwünscht oder zu vermeiden ist, muss man in das Verbindungselement entsprechende Ausgleichsbiegungen einbringen. Dies kann schon vor oder aber auch erst während der Distalisation erfolgen. Nach Abschluss der Distalisation der Molaren erfolgt die Retraktion der Prämolaren und der Frontzähne. Die Molaren sollen dabei in ihrer Position bleiben. Bei einer rein dentoalveolär verankerten Apparatur ist aufgrund der reziproken Kräfte während der Retraktion eine Mesialbewegung der Molaren durchaus zu erwarten. Koppelt man die Molaren direkt oder indirekt mit einer skelettalen Verankerung, tritt dieses Problem nicht auf. Aus den zuvor genannten Problemen bzw. deren Lösungen lässt sich zusammenfassend die „ideale“ Distalisationsapparatur zur körperlichen Bewegung der oberen Molaren beschreiben. Sie soll unabhängig von der Kooperation des Patienten und skelettal verankert sein. Um ein unerwünschtes Kippen der Molaren zu vermeiden, muss sich die Kraft der Feder für die Distalisation im Bereich des Widerstandszentrums konzentrieren. Das Verbindungselement zwischen Feder und Zahnkrone sollte so gestaltet sein, dass es in der Vertikalen (Abstand zwischen Gaumenbogen und Molarenröhrchen) variiert und ggf. eine Rotation und/oder Aufrichtung der Molaren realisiert werden kann. Wünschenswert wäre, wenn die Apparatur bzw. Teile davon auch noch bei der nachfolgenden Retraktion der Prämolaren und Frontzähne genutzt werden können.

amda® – die Apparatur

Vom Autor wurde die patentierte advanced molar distalisation appliance – kurz amda® genannt – erfunden und zusammen mit Dentaurum optimiert (Abb. 1). Es ist eine Apparatur, die skelettal verankert wird und die in erster Linie zur Distalisation der oberen Molaren dient. Sie kann aber auch zur Mesialisation eingesetzt werden. amda® funktioniert auf der Basis der Gleitmechanik und besteht aus einer aktiven Einheit und einer Verankerungseinheit (Abb. 2).

Die aktive Einheit

Der Kern der aktiven Einheit von amda® besteht aus einem Teleskoprohr mit innenliegender Druckfeder. Durch diese wird die notwendige Kraft für die Distalisation der Molaren aufgebracht. Die aktive Einheit besteht im Einzelnen aus den folgenden Komponenten: Zwei identischen amda® telescopen, jeweils für die rechte bzw. die linke Seite. Jedes amda® telescope ist ausgestattet:

- mit einer Druckfeder. Der maximale Federweg beträgt 4 mm bei einer Federkraft zwischen ca. 2,3 N und 5,0 N.

- zwei Stoppschrauben, an jedem Ende des amda® telescope. Die Stoppschrauben dienen zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Feder.

- Zwei abnehmbare und seiten spezifische amda® connectoren. Diese übertragen die Kraft der Feder auf den Molaren. Es stehen drei Längen zur Verfügung: 7, 10 und 13 mm. Dadurch kann man den vertikalen Abstand zwischen der Kraftebene (Lage des amda® palatal arch) und der Zahnkrone (Palatinalschloss) variieren. Dies ermöglicht, die Kraft der Feder auf Höhe des Widerstandszentrums der Molaren wirken zu lassen. Das bewirkt eine reine oder fast reine körperliche Distalisation dieser Zähne (Abb. 3a). Die amda® connectoren werden dazu in das rechteckige Schloss am amda® telescope und in das Lingualschloss (Schlösser für QuadHelix u. ä.) an den Molaren eingesteckt.

Der amda® palatal arch ist ein vorgeformter, hufeisenförmiger Bogen mit einem Drahtdurchmesser von 1 mm, auf dem das rechte und das linke amda® telescope gleiten. Im vorderen Bereich des amda® palatal arch befinden sich zwei auf dem Bogen verschiebbare tomas®abutment EP. Sie stellen die Verbindung von amda® zu den tomas®pins EP und damit zur skelettalen Verankerungseinheit der Apparatur her.

Die Verankerung

Die skelettale Verankerungseinheit für die Apparatur besteht aus zwei Miniimplantaten. Optimiert ist amda® für die Verwendung mit dem tomas®pin EP (Dentaurum). Der hat einen Durchmesser von 1,6 mm und ist in den drei Längen 6, 8 und 10 mm verfügbar. Die Miniimplantate kompensieren die reziproken Kräfte, die während der Distalisation der oberen Molaren und während der nachfolgenden Retraktion der Prämolaren und Frontzähne ent stehen. Durch das Belassen der Apparatur in dieser Behandlungsphase wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch ein Verlust der Verankerung bei Retraktion der vorderen und seitlichen Zähne verhindert.

Die Verbindung zwischen amda® und dem tomas®pin EP erfolgt durch die Öse des tomas®abutment EP. Die reziproken Kräfte schieben diese Öse unter den Pilzkopf des tomas®pin EP und sichern dadurch den Halt der Apparatur. Es sind stets zwei tomas® pin EP zur skelettalen Verankerung von amda® zu verwenden. Somit schließt man mögliche Rotationen der Apparatur bei asymmetrischer Kraftübertragung, z.B. bei bilateraler Distalisation von Molaren mit unterschiedlichen Werten auf der rechten und der linken Seite oder bei unilateraler Distalisation, aus. Des Weiteren verbessert man die Stabilität der Apparatur (Abb. 1). Alternativ könnte amda® auch mit anderen Miniimplantaten gekoppelt oder aber dentoalveolär verankert werden (Abb. 4). Dazu bettet man den vorderen Teil des amda® palatal arch in einen NanceButton ein. Es sind Verbindungen zu den Prämolaren herzustellen. Wird die Apparatur auf diese Weise verwendet, entstehen alle o.g. Nachteile dieser Verankerungsart, d.h. Mesialisation und Proklination der Frontzähne. Die Apparatur könnte auch nicht oder wenn, dann nur bedingt für die Retraktion der Prämolaren und Frontzähne genutzt werden.

Die klinische Anwendung von amda®

Die Vorbereitung zur klinischen Anwendung nimmt nur wenig Zeit in Anspruch, da viele Teile schon vorgeformt bzw. vormontiert geliefert werden (Abb. 1). Kleine Anpassungen sind dennoch notwendig, um die Apparatur an den Gaumen zu adaptieren und sie mit den oberen Molaren des Patienten zu verbinden. Folgende Schritte sind notwendig:

- Insertion der beiden tomas® pin EP und Setzen der Molarenbänder

- Abformung

- Herstellung eines Arbeitsmodells

- Anpassung von amda® am Arbeitsmodell

- Insertion und Aktivieren der Apparatur

- Reaktivieren und klinische Verlaufskontrollen

- Deaktivieren der Apparatur während der Retraktion der Prämolaren und Frontzähne

- Entfernen der Apparatur

Insertion der beiden tomas®-pin EP

Vor der Insertion muss das Knochenangebot geprüft und die genaue Insertionsstelle festgelegt werden. Die kephalometrische Röntgenaufnahme (FRS) vor der Behandlung gibt Auskunft über das Knochenangebot (Abb. 5). Anhand dieser Aufnahme wird nicht nur die genaue Position und der genaue Winkel der Insertion der tomas®pin EP ermittelt. Es wird die Höhe des vorhandenen Knochens gemessen, damit die adäquate Länge der Pins ausgewählt werden kann. Das Miniimplantat sollte immer so lang wie möglich gewählt werden. In der Regel bietet die empfohlene Insertionsregion genügend Platz für einen 8 oder 10 mm langen tomas®pin EP.

Die tomas®pin EP werden paramedian im vorderen Gaumenbereich inseriert, 6 bis 9 mm hinter dem Foramen incisivum und 3 bis 6 mm paramedian, da hier das größte Angebot an Knochen zu erwarten ist (Abb. 6). Die dritte Gaumenfalte kann als Orientierungshilfe bei der Suche nach der geeigneten Insertions stelle der Pins dienen. Sollte dies nicht möglich sein, kann die Insertionsposition anhand einer Fläche festgelegt werden, die über eine imaginäre Linie definiert wird, die die Kontaktpunkte der oberen Eckzähne distal verbindet sowie eine zweite imaginäre Linie, die die Kontaktpunkte der ersten und der zweiten Prämolaren verbindet (Abb. 6b). Für den maximale Abstand zwischen den tomas®pin EP kann der vordereTeil des amda® palatal arch als Orientierung dienen. Wie bereits dargestellt, kann man die Apparatur nicht nur für die Distalisation der oberen Molaren, sondern auch für die anschließende Retraktion der Frontzähne nutzen. Darum ist zu berücksichtigen, dass die Zahnwurzeln der Frontzähne nach ihrer Retraktion nicht in Kontakt mit den Miniimplantaten kommen (Abb. 5). Es wird daher empfohlen, die tomas®pin EP im vorderen Gaumenbereich mit einem Sicherheitsabstand zwischen den Pins und den Zahnwurzeln der Frontzähne von 6 bis 9 mm zu positionieren. Die beiden Pins sollen parallel zueinander und in der gleichen anteroposterioren Position inseriert werden (Abb. 6b). Nach der Insertion sollen sich auch die beiden Köpfe in der gleichen vertikalen Ebene befinden. Es wird empfohlen, vor der Insertion den Patienten mit einer 0,02%igen Chlorhexidin-Lösung den Mund spülen zu lassen. Die Insertionsstelle der beiden Pins kann man an der Gaumenschleimhaut mit einem Stift markieren (Abb. 7). Eine kleine Menge an Lokalanästhetikum wird an die Schleimhaut im Gaumendach, nah an der Insertionsstelle der Pins, injiziert (Abb. 8).

Während der Platzierung der Pins sollte das Insertionsinstrument schräg zur Okklusionsebene und fast senkrecht zum vorderen Bereich des Gaumens gehalten werden (Abb. 9). Diese Inklination trägt dazu bei, dass bei der Positionierung ein Sicherheitsabstand von 6 bis 9,mm zu den Zahnwurzeln der Frontzähne eingehalten wird (Abb. 2 und 5). Damit wird gewährleistet, dass die Frontzähne nach der Distalisation und bei der Retraktion nicht in Kontakt mit den Miniimplantaten kommen.

Die Pins können manuell oder maschinell inseriert werden. Die manuelle Insertion bietet während des Eindrehens ein besseres Gefühl für Pin und Knochen. Sofern die Platzverhältnisse und die Insertionsrichtung es zulassen, kann man einen langen Schraubendreher (Abb. 9) und für den letzten Teil den langen tomas®applicator zusammen mit der tomas®torque ratchet (Abb. 10) verwenden. Je nach Wölbung des Gaumendachs und den individuellen Platzverhältnissen kann die manuelle Insertion jedoch von der Handhabung her eher schwierig sein.

Die Alternative wäre die maschinelle Insertion mit einem blauen Winkelstück und dem langen tomas®driver. Wichtig ist jedoch, dass die Antriebseinheit eine Limitierung der Eindrehgeschwindigkeit von 25 U/min und des Eindrehmoments von 20 Ncm zulässt. Bei den normalen Dentaleinheiten kann man zwar die Geschwindigkeit regulieren, aber das Eindrehmoment nicht begrenzen. Dies geht in der Regel nur bei speziellen chirurgischen Einheiten. Als Alternative kann man das tomas®handpiece mit einem blauen Winkelstück und dem langen tomas®driver verwenden (Abb. 11). Unabhängig von der Art der Insertion sollte das Eindrehmoment kontrolliert werden. Zunächst begrenzt man das Drehmoment auf 10 Ncm. In der Regel reicht dies aus, um die tomas®pin EP zu inserieren. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Drehmomentbegrenzung auf 20 Ncm eingestellt werden.

Nachdem die Pins inseriert wurden, setzt man herkömmliche Bänder mit Lingualschloss auf die ersten oberen Molaren. Sie werden jedoch nicht zementiert (Abb. 12). Zur leichteren Platzierung der Bänder sollten diese Zähne 24 bis 72 Stunden vor dem Setzen separiert werden (Abb. 6b).

Herstellung eines Arbeitsmodells

Trotz vorgefertigter Teile wird eine individuelle Anpassung der Apparatur fast immer notwendig sein. Dies könnte direkt am Stuhl erfolgen (direktes Vorgehen). Das kann zeitaufwendig und stressig sein und ist aus diesem Grund nicht ratsam. Darum sollte generell ein Arbeitsmodell hergestellt werden. Auf diesem Modell ist die Anpassung deutlich einfacher. Dies mag auf den ersten Blick mehr Zeit für die gesamte Anpassung und Konstruktion sowie zwei Termine für die endgültige Insertion bedeuten. Doch diese Methode spart nicht nur Zeit am Stuhl, sondern ermöglicht die optimale Anpassung und damit später eine bessere Wirkung von amda® mit deutlich weniger Korrekturen oder unerwünschten Nebeneffekten.

Je nach anatomischer Form des Gaumens und des oberen Zahnbogens des Patienten können die Anpassungen, vor allem wenn es nur kleinere sind, an den Anfangsmodellen erfolgen (Abb. 13). Diese Methode ist jedoch nicht genau genug und es ist möglich, dass weitere Anpassungen während der Eingliederung in den Mund des Patienten notwendig sein werden. Die Zeit in der Praxis könnte sich dadurch erheblich erhöhen.

Beim kompletten indirekten Vorgehen ist es auf jeden Fall erforderlich, die genaue Position der Pins auf das Arbeitsmodell zu übertragen. Zunächst setzt man zwei tomas®transfer caps auf die Köpfe der tomas®pin EP (Abb. 14). Die Transferkappen sind so ausrichten, dass sie sich gegenseitig nicht berühren. Gegebenenfalls müssen die Flügel etwas gekürzt werden. Es ist auch auf den richtigen Sitz der Kappen zu achten. Sie enden wie das Insertionsinstrument an der Grenze vom zylindrischen zum konischen Anteil des Halses der Pins (Abb. 15). Sollte die Gingiva zum Zurückfedern der Transferkappe führen, muss diese im zervikalen Bereich etwas gekürzt werden.

Die lagerichtige Übertragung der tomas®pin EP ist nur gewährleistet, wenn ein verwindungsstabiler Abformlöffel und ein Silikon für die Abformung verwendet werden. Im Gegensatz dazu können Alginat und ein Kunststofflöffel zu Ungenauigkeiten führen. Dies kann zur Folge haben, dass die Endposition der Analoge aus Edelstahl (tomas® laboratory pin EP) am Arbeitsmodell falsch ist. Wenn die tomas® laboratory pin EP nicht genau die gleiche Position der tomas®pin EP im Gaumen des Patienten haben, kann die Einstellung von amda® am Arbeitsmodell zwar durchgeführt werden. Aber es sind unter Umständen bei der Eingliederung der Apparatur Nachkorrekturen erforderlich. Um die tomas®transfer cap sicher in der Abformmasse zu fixieren, sollten daher Abformlöffel aus Metall mit vielen Retentionslöchern sowie eine Polyvinylsiloxan-Abformmasse verwendet werden. Vor der Gesamtabformung werden die Transferkappen mit dem Abformmaterial umspritzt (Abb. 16) und anschließend die Abformung des Oberkiefers vorgenommen.

Nach dem vollständigen Aushärten der Abformmasse wird der Abformlöffel vorsichtig in Insertionsrichtung der Pins aus dem Mund entfernt und desinfiziert. Die Transferkappen und die Bänder verbleiben in der Abformung (Abb. 17). Sollte dies nicht der Fall sein, muss man prüfen, ob sich die Kappen und Bänder eindeutig reponieren lassen. Ist dies nicht möglich, sollte die Abformung unbedingt wiederholt werden.

Zwei laboranaloge Pins werden anschließend vorsichtig in die tomas®transfer cap gesetzt. Es ist auf die richtige Positionierung zu achten (Abb. 15). Bevor die Abformung ausgegossen wird, beschichtet man die Molarbänder mit Wachs. Dadurch lassen sie sich später leicht vom Arbeitsmodell entfernen und wieder in den Mund des Patienten einsetzen. Das Gipsmodell kann dann hergestellt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Position der tomas®laboratory pin EP nicht verändert wird. Nach dem Aushärten des Gipses wird der Abformlöffel vorsichtig vom Modell entfernt und getrimmt (Abb. 18). Die Molarbänder verbleiben normalerweise auch auf dem Arbeitsmodell. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen sie aus der Abformung manuell entfernt und auf das Gipsmodell gesetzt werden. Die Fortsetzung des Artikels erscheint in der nächsten Ausgabe (KN 9/2017).

Hier gibt es die vollständige Literaturliste.

Dieser Beitrag ist in den KN Kieferorthopädie Nachrichten 7+8/17 erschienen.