Kieferorthopädie 21.02.2011

Grundlagen der Verankerung, Auswahl der Schrauben

Verankerung allgemein

Um einen Körper in Bewegung zu versetzen, ist Verankerung in Form eines Widerlagers notwendig. Die Kraft für die Bewegung wirkt auf den Körper und das Widerlager. Als Actio = Reactio hat Newton dies in seinem 3. Axiom (1687) beschrieben. Dies bedeutet für die kieferorthopädische Behandlung, bei der dentalen Abstützung einer Zahnbewegung wirkt die Kraft auf alle beteiligten Zähne. Am Ende bewegen sich beide Körper. Das Ausmaß von Bewegung und Gegenbewegung ist allerdings von der Verankerungswertigkeit der einzelnen Zähne abhängig, also von der Anzahl und Länge der Wurzeln, der Wurzeloberfläche und der Beschaffenheit des umgebenden Knochens.

Die Verankerung lässt sich in drei Qualitäten einteilen:

1. minimale Verankerung

2. mittlere Verankerung

3. maximale Verankerung.

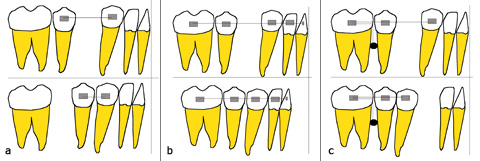

Diese drei Mechanismen lassen sich anschaulich am Beispiel einer konventionellen Eckzahnretraktion nach Entfernung eines ersten Prämolaren verdeutlichen (Abb. 1). Bei minimaler Verankerung erfolgt die Abstützung an einzelnen Zähnen. Ein einziger Prämolar ist als Gegenlager nicht ausreichend, um einen Eckzahn zu distalisieren (Abb. 1a). Der Prämolar wird als Reaktion auf die Kraftapplikation deutlich mesialisiert. Bei der mittleren Verankerung werden zwei gleich starke Verankerungssegmente gebildet. Aktion und Reaktion haben hier ein vergleichbares Ausmaß. Es entsteht eine reziproke Zahnbewegung (Abb. 1b). Unter maximaler Verankerung (Abb. 1c) wird die Bewegung der posterioren Zahngruppe durch eine Minischraube verhindert. Der Eckzahn kann um den vollständigen Kraftvektor retrahiert werden. Die reaktive Kraft absorbiert der Verankerungsblock vollständig.

Abb. 1 Nach dem Entfernen des ersten Prämolaren soll der Eckzahn retrahiert werden, Ergebnisse bei a) minimaler, b) mittlerer oder reziproker und c) maximaler Verankerung.

Neben der Qualität spielt auch die Art der Verankerung eine Rolle:

1. dentale oder desmodontale Abstützung:

- intraorale Zusatzgeräte (Nance-Apparatur, Palatinal- und Lingualbogen, Lipbumper)

- Modifizierung der festsitzenden Apparatur (bukkaler Wurzeltorque, Verblockung)

- Einbeziehung der Zähne des Gegenkiefers (Klasse II- oder III-Gummizüge)

2. extraorale Abstützung:

- Headgear

- Gesichtsmaske

3. enossale Abstützung:

- Enossale Implantate

- Plattensysteme

- Minischrauben.

Dieser Beitrag beschäftigt sich ausschließlich mit der Verankerung an knöchernen Strukturen durch Minischrauben. Als synonyme Begriffe werden hier „skelettale oder kortikale Verankerung“ verwendet.

Seitenanfang

Historie und Übersicht der skelettalen Verankerung

Die Ära der knöchernen Verankerung begann im Jahr 1945 mit dem Versuch von Gainsforth, Schrauben als Belastungsanker in den Kieferknochen einzubringen. Viele experimentelle Versuche schlugen fehl und die Methode geriet bis Ende der Siebzigerjahre in Vergessenheit. Ab 1980 wandten sich verschiedene Forschungsgruppen (um Creekmore, Roberts und Turley) dem Thema wieder zu.2–7 Creekmore veröffentlichte den ersten klinisch erfolgreich behandelten Patientenfall.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten zur kortikalen Verankerung (siehe PDF 1), die von (artifiziell oder pathologisch) ankylosierten Zähnen über Miniplatten aus dem Bereich der MKG-Chirurgie bis zur Verwendung prothetischer Implantate reichen. Von Wehrbein und Glatzmaier wurde erstmals ein speziell für die Kieferorthopädie konzipiertes Implantatsystem (OrthoSystem, Firma Straumann) vorgestellt.8–10 Diese kieferorthopädischen Implantate, neben dem OrthoSystem auch das Midplant (Firma HDC), werden hauptsächlich im Gaumen eingesetzt. Die Methode liefert gute und sichere Erfolge.

In der Literatur wurden über die letzten Jahre Anforderungen an kortikale Verankerungstechniken definiert, denen bei genauer Betrachtung nur Minischrauben gerecht werden:

- geringe Dimension

- einfache Platzierung und Nutzung

- Primärstabilität

- Sofortbelastung

- ausreichend Widerstand gegen orthodontische Kräfte

- nutzbar mit den bekannten kieferorthopädischen Mechaniken

- unabhängig von der Kooperation des Patienten

- klinisch bessere Ergebnisse im Vergleich zu herkömmlichen Varianten der Verankerung

- einfaches Entfernen

- kostengünstig.

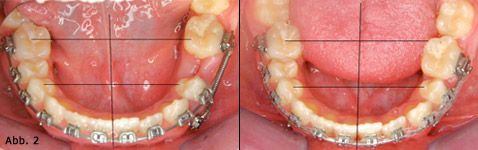

Minischrauben haben viele Vorteile, von denen stellvertretend hier nur zwei genannt seien. In vielen Fällen kann die Behandlung mit wenig Aufwand und als „invisible alignment“ durchgeführt werden. Nebenwirkungen, wie sie bei minimaler oder mittlerer Verankerung zwangsläufig auftreten, sind nahezu ausgeschlossen (Abb. 2).

Abb. 2 Einseitiger Lückenschluss im 3. Quadranten. Die Minischraube verhinderte die Verschiebung der Mittellinie als eine sonst häufig zu erwartende reaktive Nebenwirkung.

Seitenanfang

Auswahl Schrauben

Bei jeder Form der skelettalen Verankerung, also auch bei den Minischrauben, handelt es sich per definitionem um ein Implantat: „Ein Implantat ist ein im Körper eingepflanztes künstliches Material, welches permanent oder zumindest für einen längeren Zeitraum dort verbleiben soll.“

In der internationalen Literatur finden sich über dreißig Begriffe für die skelettale Verankerung mithilfe von kleinen Schrauben. Die gebräuchlichsten davon sind: Miniimplantat, Minischraube oder gegenüber dem Patienten der Kunstname „Minipin“ oder „Pin“. Es gibt weltweit ca. 40 Anbieter von Minischrauben. Die Anzahl der Schrauben pro System variiert von zwei bis zu 154 verschiedenen Typen. Um leichter die Spreu vom Weizen zu trennen, werden im Folgenden die wichtigsten Entscheidungskriterien für die Wahl des Implantatsystems dargestellt.

Material

Alle Minischrauben sind, bis auf wenige Ausnahmen, aus einer Titanlegierung (TiAl6V4) hergestellt. Dies ist sinnvoll, da die Bioverträglichkeit und die Ausbildung eines direkten Kontaktes zwischen dem Knochen und der Metalloberfläche vielfach belegt ist.11–14

Durchmesser der Minischraube

Die Durchmesser der auf dem Markt befindlichen Minischrauben variieren zwischen 1,2 und 2,3mm. Die Angaben zum Durchmesser einer Schraube beziehen sich normalerweise auf ihren Außendurchmesser, d.h. die Stärke des Stammes inklusive des Gewindes. Bei der Auswahl des Durchmessers sind zwei Aspekte zu beachten:

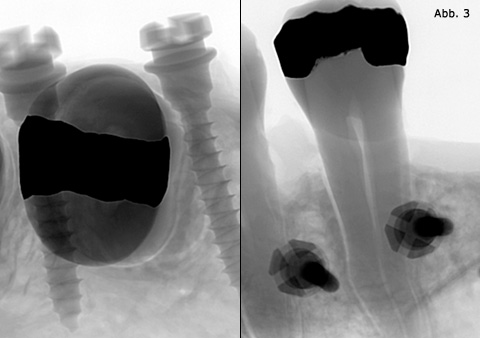

die Stabilität des Materials und die Platzverhältnisse am Insertionsort. Ersteres verlangt einen möglichst dicken (siehe PDF 2) und letzteres einen möglichst dünnen Durchmesser (Abb. 3). Für die sichere, in erster Linie mechanische Verankerung der Minischraube ist eine bestimmte Menge von Knochen zirkulär um die Schraube notwendig. Denn die Stabilität einer Minischraube im Knochen ergibt sich aus dem Durchmesser und nicht aus ihrer Länge.26, 27

Abb. 3 Der Platz zwischen den Wurzeln limitiert den Durchmesser.

Es gibt bis dato keine Studie, welche die tatsächlich minimal erforderliche Knochenstärke festgestellt hat. Die Angaben reichen von 0,5 bis zu 2 mm. Interradikulär gibt der Abstand zwischen den Wurzeln den Platz vor. Abzüglich der notwendigen Knochenstärke (mind. 0,5mm) ergibt sich daraus der maximale Durchmesser der Schraube. Publikationen von Poggio et al.22, Schnelle et al.23 und Costa et al.24–25 lassen Rückschlüsse über die vertikalen Platzverhältnisse, also das Gebiet zwischen Schmelz-Zement-Grenze und Mukogingivallinie, zu. Aus diesen Untersuchungen wird deutlich, dass der Durchmesser einer Minischraube nicht größer als 1,6mm sein sollte. Anderseits sollten 1,5mm nicht unterschritten werden, da ansonsten die Minischraube bei der Insertion brechen könnte (siehe PDF 2).

Länge der Minischraube

Die Längen der auf dem Markt befindlichen Minischrauben variieren zwischen 4 und 14 mm. Die Angaben zur Länge einer Minischraube beziehen sich in der Regel auf den Schaft, also den Gewindeanteil. Die Auswahl der Länge einer Minischraube richtet sich, genauso wie der Durchmesser, nach dem Knochenangebot. Je nach Region beträgt die Gesamtdicke des Knochens zwischen 4 und 16mm28. Die Länge der Schraube ist für einen sicheren Halt – wie oben beschrieben – eher sekundär. In verschiedenen Untersuchungen zeigte sich, dass die Dicke der Kortikalis die wichtigere Rolle spielt.29–31 Bezüglich der Kraftverteilung über den Schraubenkörper konnten FEM-Analysen zeigen, dass die Belastung ausschließlich im Bereich des kortikalen Knochens liegt.32, 33

Bei der Wahl der Schraubenlänge ist auch die Dicke der Gingiva mit durchschnittlich 1,25 mm Schichtstärke zu berücksichtigen. So sollte das Verhältnis von Kopflänge (Anteil außerhalb des Knochens) zur Länge des Gewindebereiches (Anteil innerhalb des Knochens) mindestens 1:1 sein. Poggio et al.22 empfehlen Längen von 6 bis 8mm. Für Costa24,25 sind Minischrauben mit einer Länge zwischen 6 und 10mm akzeptabel. Ausgehend von diesen Untersuchungen erscheinen längere Schrauben nicht notwendig zu sein. Dies wird von zahlreichen klinischen Erfahrungen bestätigt.

Um die Länge einer Minischraube z.B. vor der Insertion leicht und eindeutig erkennen zu können, ist eine Farbkodierung der Schraubenlänge sinnvoll. Nur zwei Systeme bieten diesen Service. Beim tomas®-pin (Dentaurum) ist die Sterilverpackung je nach Länge farblich gekennzeichnet. Die beiden Längen von Ortho easy® (Forestadent) sind durch unterschiedliche Anodisierung (Farbgebung durch Stärke der Oxidschicht) zu unterscheiden. Als zusätzlicher positiver Nebeneffekt führt die Oxidschicht zu einer festeren Verankerung des Implantates im Knochen.34

Seitenanfang

Schraubenkopf

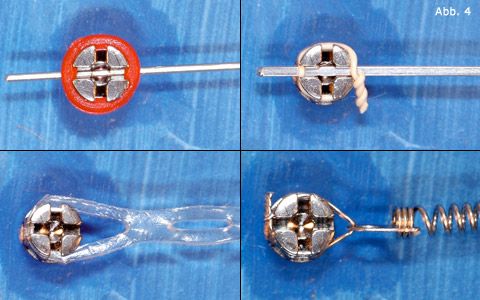

Der Kopf ist das Wichtigste! Einige Anbieter haben für jede Einsatzmöglichkeit eine spezielle Kopfvariante im Sortiment. Das ist nicht notwendig! Minischrauben mit einem Kreuzslot sind, wie z.B. Ortho easy® oder tomas®-pin so universell konstruiert, dass sich daran die verschiedensten Arten von Kopplungselementen befestigen lassen (Abb. 4).

Der Schraubenkopf sollte von seiner Gestaltung sehr klein sein und wenig auftragen, damit er den Patienten so wenig wie möglich stört. Anderseits muss der Kopf groß genug sein, um die Kopplungselemente sicher daran befestigen zu können.

Abb. 4 Minischrauben, deren Köpfe einen Kreuzslot und entsprechende Unterschnitte haben, sind universell nutzbar und erlauben das Befestigen von allen Varianten an Kopplungselementen (Runddrähte, Vierkantdrähte, elastische Ketten, Federn).

Transgingivaler Anteil

Bei Implantaten, aber auch bei Minischrauben ist der transgingivale Anteil, auch als Gingivahals bezeichnet, der sensibelste Teil. Durch die Perforation der Gingiva entsteht eine potenzielle Eintrittspforte für Mikroorganismen mit der Gefahr einer Perimukositis oder Periimplantitis. Dies kann eine wesentliche Ursache für den vorzeitigen Verlust von Minischrauben sein.35,36 In der unmittelbaren postoperativen Phase sollte die Schleimhaut so dicht wie möglich und ohne Druckzonen an der Schraube anliegen, um diesen Bereich abzudichten.37 Diese Forderung erfüllt am besten ein konischer Hals. Er erschwert das Eindringen von Mikroorganismen und beugt Entzündungen vor. Die Kegelform verschließt außerdem die Perforationswunde, ähnlich wie der Korken eine Flasche und reduziert die Blutung.

Fazit und Schlussfolgerung

Die richtige Art der Verankerung in Bezug auf Form und Qualität ist für den Behandlungserfolg entscheidend. Nicht immer ist eine maximale Verankerung notwendig und somit auch nicht in jedem Fall eine Minischraube. Die Methode der kortikalen Verankerung ist, wenn man die Historie betrachtet, wie so vieles in der Kieferorthopädie nicht neu. Die Idee wurde vor über 75 Jahren geboren. Von allen Formen der skelettalen Verankerung sind Minischrauben am einfachsten im Praxisalltag anzuwenden. Bewährt haben sich solche mit einem Durchmesser von 1,6 mm und Längen von 6 bis 10mm. Auf dem konischen Halsbereich sollte ein Kopf mit Kreuzslot sitzen.

Autoren: Dieser Beitrag ist Teil 1 einer Sechsteiligen Serie von Drs. Ludwig, Glasl, Lietz und Prof. Dr. Lisson.