Kieferorthopädie 04.02.2013

Zuverlässige Methode zur Einstellung verlagerter und retinierter Zähne

share

Dr. Michael Schubert untersuchte anhand diverser klinischer Fälle eine Mechanik zur Einordnung verlagerter und retinierter Zähne – das EWC®-System. Dabei standen insbesondere die Zuverlässigkeit der Apparatur sowie etwaige Nebenwirkungen im Mittelpunkt.

Der Zahndurchbruch ist ein multifaktorieller Prozess, der bis heute in seiner letzten Konsequenz noch nicht vollständig erforscht ist. So kann es bei diesem komplexen Vorgang zu Störungen kommen, die Folge sind Zahnretentionen und Verlagerungen. Während nach den Weisheitszähnen bei unselektierten Probanden die oberen Eckzähne mit einer Häufigkeit von 0,9% bis 3% betroffen sind, liegt der Wert bei den oberen mittleren Schneidezähnen bei nur 0,2%.7,8,20 Das Vorkommen der Eckzahnverlagerung bei weiblichen Patienten variiert gegenüber der bei männlichen Patienten im Verhältnis von 2:1 bis 3:1.1,17

In der Literatur sind die Apparaturen zur Einstellung von verlagerten bzw. retinierten Zähnen vielfältig beschrieben.5,10,11,15,16 Man kann diese in drei Kategorien einteilen19:

1. Mechaniken für die initiale Extrusion

2. Mechaniken zur Korrektur von Fehlstellungen erster und zweiter Ordnung

3. Vierkantbögen für das Finishing.

Material und Methode

Das in diesem Beitrag vorgestellte EWC®-Federsystem* gehört zur zweiten Kategorie. Es besteht aus zwei Komponenten, einer aktiven und einer passiven. Die aktive Komponente besteht aus einer 25mm langen Edelstahlfeder mit einem Außendurchmesser von 1,2mm und einem Innendurchmesser von 0,75mm, die über einen Clip an einem Lingualknöpfchen in einer Ebene drehbar angelenkt ist. Die Feder kann sich um das Knöpfchen drehen wie der Zeiger einer Uhr und weist eine Kraftabgabe von 32cN bei 2mm Aktivierung auf.

Die passive Komponente hingegen besteht aus einem 20mm langen Stück der gleichen Feder, die im Bereich des einzustellenden Zahnes entsprechend gekürzt und auf den Verankerungsbogen aufgeschoben wird. Der Verankerungsbogen (Edelstahl-Bogen) muss dabei eine Mindestdimension von 0.0160 x 0.0220 im 0.0180er Slotsystem bei Einstellung eines verlagerten Zahnes aufweisen. Die maximale Bogenstärke, auf die die Feder noch aufgeschoben werden kann, beträgt 0.0170 x 0.0250 bzw. 0.0200 x 0.0200 im 0.0220er Slotsystem.

Chirurgisches Vorgehen

Die Lage des retinierten bzw. verlagerten Zahnes bestimmt die Art des chirurgischen Vorgehens.2,6,12 Bei palatinal verlagerten Zähnen stehen hierbei zwei Freilegungstechniken zur Verfügung – der offene und der geschlossene Zugang.

Für bukkal verlagerte Zähne gibt es vier Techniken der Freilegung:

• Schleimhautexzision bei oberflächlicher Lage der Zahnkrone unmittelbar unter der befestigten Gingiva

• apikaler Verschiebelappen bei oberflächlicher Lage der Zahnkrone an der Grenze befestigter/ beweglicher Gingiva oder gering höher

• apikaler/lateraler Verschiebelappen bei unmittelbarer Nähe zur Wurzel des lateralen Schneidezahnes

• geschlossenes Verfahren bei hoher bukkaler Lage des verlagerten Zahnes.

Bei Bukkallage des Zahnes wird das Knöpfchen des Federsystems an der Bukkalfläche mit Bracketadhäsiv befestigt und die Feder in die erforderliche Zugrichtung ausgerichtet. Es ist darauf zu achten, dass kein Klebeüberschuss über das Lingualknöpfchen quillt und die Drehfähigkeit der Feder um das Knöpfchen erhalten bleibt. Durch Ziehen an der Feder mit der Hand sollte anschließend eine Probeaktivierung durchgeführt werden. Bei sichtbarer Dehnung der Feder wird bereits eine Kraft von ca. 100cN bis 150cN erreicht. Erfolgt der Test positiv – das heißt, die Klebung hält – kann man davon ausgehen, dass sich während der gesamten Einstellung des Zahnes das Federsystem nicht löst.

Bei Palatinallage des Zahnes wird das Federsystem an der Palatinalfläche fixiert und in die erforderliche Zugrichtung nach disto-bukkal ausgerichtet. Auch hier sollte die Probeaktivierung unbedingt durchgeführt werden. Anschließend wird der Mukoperiostlappen über die Zugkonstruktion gelegt und mit einer Naht fixiert. Das Ende der Zugfeder wird provisorisch am Bogen passiv mit Nahtmaterial spannungsfrei befestigt. Nach einer Woche erfolgen die Nahtentfernung und die erste Aktivierung.

Je nach erforderlicher Kraftrichtung für die Einstellung des verlagerten/retinierten Zahnes wird ein Verankerungspunkt an der Lückenhalterfeder gewählt. Hier wird vorsichtig ein Ligaturenschneider aufgelegt und leicht geschlossen. Dadurch entsteht innerhalb der Feder ein Spalt, in dem sich der Ligaturendraht einlagern kann und nicht mehr verrutscht (Abb. 1a). Das Zugfederende wird zur Verankerungsposition am Bogen ausgerichtet und solange gekürzt, bis der Abstand zum Verankerungspunkt ca. 2mm beträgt. Dieser Abstand vom Bogen ermöglicht eine Kraft von ca. 30cN (Abb. 1b). Am Federende wird ein ca. 1mm (3 bis 4 Windungen) breites Stück mit dem Ligaturenschneider abgegriffen, dieser leicht geschlossen und vorsichtig ein Winkel von ca. 45° eingebogen, sodass eine Öse entsteht. Anschließend wird ein Ligaturendraht durch die Öse geführt (Abb. 1c).

Der Ligaturendraht wird am Befestigungspunkt anligiert. Nach jeweils vier Wochen sollte die weitere Nachaktivierung mit den beschriebenen Arbeitsschritten durchgeführt werden, bis der Zahn durchgebrochen ist (Abb. 1d). Wenn das Ende der Zugapparatur mit dem Lingualknöpfchen gut durchgebrochen ist, wird diese am Clip mit einer How- oder Weingartzange durch vorsichtiges Ziehen vom Lingualknöpfchen entfernt. Sollte sich das Lingualknöpfchen dabei lösen, muss an derselben palatinalen Stelle ein neues Lingualknöpfchen geklebt werden (Abb. 1e). Mit einer u-förmigen C-Kette wird der Zahn weiter nach bukkal bewegt und derotiert. Jetzt kann bukkal ein Knöpfchen oder ein Bracket zur weiteren Extrusion geklebt werden (Abb. 1f).

Patientenbeispiele

Im Folgenden wird die Anwendungsvielfalt der Zugfeder anhand dreier Patientenbeispiele vorgestellt. Beim ersten klinischen Fall wird hierbei eine Behandlungssequenz ausführlicher gezeigt.

1. Fall: Patient männlich, Alter 17,6 Jahre

Angle-Klasse II, Deckbisscharakter, palatinale Verlagerung der Zähne 13, 23, Retention der Zähne 33, 43. Nachdem die Zugapparatur mit Komposit auf den Zahn palatinal aufgebracht wurde (Abb. 2a), wird die Feder nach disto-bukkal ausgerichtet und die Wunde vernäht (Abb. 2b). Die Zugrichtung ist zunächst disto-bukkal (Abb. 2c), bis der Eckzahn aufgerichtet ist (Röntgenkontrolle). Dann erfolgt eine Zugrichtungsänderung nur noch nach bukkal (Abb. 2d), bis der Zahn bukkal durchgebrochen ist. Die Zugapparatur ist jetzt so weit gekürzt, dass sie nicht mehr aktiviert werden kann und daher vom Lingualknöpfchen vorsichtig abgezogen wird.

Die weitere Extrusion erfolgt über einen elastischen Gummifaden (Abb. 2 e), bis bukkal ein Knöpfchen aufgeklebt werden kann. Mit einem superelastischen Teilbogen (Abb. 2f) wird der Zahn so weit extrudiert, dass ein Bracket mit negativem Torque (-7°) aufgebracht werden kann. Es folgen die achsengerechte Einordnung und Lückenschluss mit einem 0.0170 x 0.0250 TMA-Bogen (Abb. 2g). Abbildung 2h zeigt schließlich den Zustand nach der Entbänderung. Die Zugapparatur ist nach Freilegung des Zahnes an der Bukkalfläche des im Alveolarfortsatz steckenden Zahnes aufgebracht (Abb. 3a). Die Feder ist passiv mit Nahtmaterial am Verankerungsbogen fixiert und die Wunde verschlossen (Abb. 3b). Die Zugrichtung verläuft rein nach okklusal-bukkal (Abb. 3c) und die Aktivierungsschritte werden solange im Abstand von vier Wochen durchgeführt, bis die Feder nicht mehr gekürzt werden kann und der Zahn durchgebrochen ist. Die Zugapparatur wird dann vorsichtig abgezogen und die weitere Extrusion erfolgt mit einem elastischen Gummifaden (Abb. 3d), bis ein Bracket aufgebracht werden kann. Die Derotation und okklusale Einstellung erfolgen mithilfe eines superelastischen Teilbogens (Abb. 3e), die achsengerechte Einstellung mit einem 0.0170 x 0.0250 TMA-Bogen, der alle Zähne einbezieht (Abb. 3f).

2. Fall: Patient männlich, Alter 11,8 Jahre

Angle-Klasse II rechts mit Verlagerung 21, Mittellinienverschiebung im OK nach links (Abb. 4a). Nach Platzbeschaffung durch Distalisation der Seitenzähne im OK mithilfe einer Pendulumapparatur wurde eine Multibandapparatur im OK und UK eingesetzt. Sechs Monate später wurde der Zahn 21 mit einem apikalen Verschiebelappen freigelegt und die Zugapparatur befestigt (Abb. 4b). Die Feder wird in regelmäßigen Abständen gekürzt (Abb. 4c), bis der Zahn so weit durchgebrochen ist und mit einem Bracket beklebt werden kann (Abb. 4d). Das weitere Prozedere erfolgte analog des ersten Falls.

3. Fall: Patient weiblich, Alter 13,2 Jahre

Angle-Klasse II, Verlagerung von Zahn 35. Der ursprünglich nach distal gekippte Zahn 35 ist nach drei Monaten so weit aufgerichtet und nach okklusal bewegt, dass das Knöpfchen der Zugapparatur durch die Schleimhaut zu sehen ist (Abb. 5a). Das weitere Prozedere erfolgt wie in Fall 1 beschrieben. Danach ist der Zahn so weit extrudiert, dass ein Bracket aufgebracht werden konnte und die weitere Einstellung mit einem superelastischen Bogen erfolgen kann (Abb. 5b).

Ergebnisse

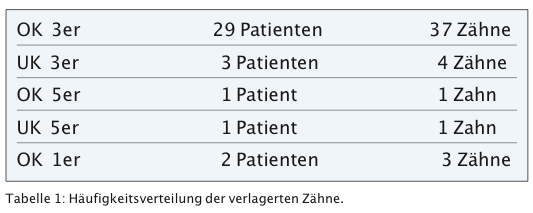

In der Zeit von Januar 2009 bis September 2012 wurden bei 36 jugendlichen Patienten (18 weiblich, 18 männlich) 46 verlagerte und/oder retinierte Zähne erfolgreich eingeordnet (Tabelle 1). Die anatomische Lage des Zahnes bestimmte dabei das chirurgische Vorgehen. Der geschlossene Zugang über einen Mukoperiostlappen war bei der tiefen palatinalen und der hohen bukkalen Lage das Mittel der Wahl. Ein apikaler Verschiebelappen kam bei den bukkal gelegenen Zähnen im Bereich der Grenze befestigter/beweglicher Gingiva zur Anwendung. Keine Zugapparatur löste sich und musste erneuert werden. Entzündliche Reaktionen der Mundschleimhaut über der Zugapparatur oder an ihrer Austrittsstelle konnten bei keinem einzigen Fall beobachtet werden.

Diskussion

Während der Einstellung von verlagerten/retinierten Zähnen ist die Verankerung von höchster Priorität. Ungewollte Intrusion oder Kippung der Nachbarzähne, Transversal- oder Sagittalbewegung der Molaren müssen durch eine entsprechende Verankerungsqualität verhindert werden. Die Platzbeschaffung für den einzustellenden Zahn sollte unbedingt abgeschlossen sein. Bei der Einordnung von mehreren Zähnen gleichzeitig ist die Verankerungsqualität noch wichtiger: Skelettale Verankerung über den Einsatz von Minischrauben ist die perfekte Ergänzung. Bei der Einstellung nur eines Zahnes reicht bei der geringen, gut dosierbaren Kraft des EWC®-Systems von 32cN einer Bogendimension von 0.0160 x 0.0220 Edelstahl im 0.0180er Slotsystem aus. Die Literaturangaben über einzusetzende Kräfte sind hoch variabel,9–11 aber zwischenzeitlich haben sich doch geringere Kraftgrößen etabliert. Becker empfiehlt eine Kraftgröße von 20cN bis 30cN, Kornhauser eine Kraft von 24cN/cm2 Wurzeloberfläche für kippende Zahnbewegungen. Liegt der Zahn jedoch noch unterhalb der Schleimhaut, sollte die Kraftgröße 30cN bis 35cN nicht überschreiten.3,13

Die Stahlfeder des EWC®-Systems erzeugt eine diskontinuierliche Kraft, die gegenüber einer superelastischen Feder zwei wichtige Vorteile hat: Zwischen die auseinandergezogenen Spiralwindungen einer aktivierten superelastischen Feder kann unterhalb des Mukoperiostlappens narbiges Bindegewebe einwachsen und das Zusammenziehen der Feder behindern. Es ist nicht abzuschätzen, wie viel Zugkraft dadurch letztlich am Zahn wirkt. Bei der vorgeschriebenen Aktivierung der Stahlfeder bleibt die „Schlauchform“ erhalten und ermöglicht ein reibungsarmes Gleiten der Feder innerhalb der Schleimhaut. Zudem ist die von Becker4 beschriebene starke Rotation bei der Einstellung eines palatinal verlagerten Eckzahnes mit Zug über ein palatinal geklebtes Attachment (Zugkette oder Zugdraht) beim EWC®-System nicht zu beobachten.

Bei einer Zugkraft von ca. 30cN und einem Abstand des Lingualknöpfchens von 2mm bis 3mm – gemessen von der Längsachse des Eckzahnes – entsteht ein Drehmoment von 60cN bis 90cNmm um die Längsachse des Zahnes. Im Versuch konnte nachgemessen werden, dass die Steifheit der Stahlfeder ein Gegendrehmoment von 75cNmm erzeugt und der oben genannten Rotation entgegenwirkt bzw. diese verhindert. Auch bei der Distalisation bukkal verlagerter Eckzähne, die labial der Wurzel des seitlichen Schneidezahnes liegen und keine Rotation erlauben, kann dieser Effekt ausgenutzt werden (Abb. 6). Superelastische Federn, Zugdraht oder Zugketten können durch ihre hohe Elastizität diese Seitenstabilität nicht aufbauen (Abb. 7). Eine durchschnittliche Behandlungszeit ist bei der Inhomogenität des Patientengutes nicht aussagefähig und wurde deshalb nicht berechnet.

Schlussfolgerung

Die konfektionierte Technik des EWC®-Systems wurde bei der Einstellung von 46 verlagerten und retinierten Zähnen überprüft. Klinische Vorteile sind neben der einfach durchzuführenden Kraftapplikation die gesicherte Verankerung und damit die Ausschaltung von ungewollten Nebenwirkungen. Für den Patienten ist das Zugsystem eine angenehme und pflegeleichte Lösung, die auch von der Zahnbürste oder Kaukräften nicht beschädigt wird. Auch Aufbissbehelfe zur Kreuzbisskorrektur des einzustellenden Zahnes konnten vermieden werden. Zusammenfassend stellt das EWC®-System eine angenehme, wirtschaftliche und sichere Methode dar, die sich in der Praxis bewährt hat.

* Das EWC®-System wird seit Januar 2009 von der adenta GmbH (www. adenta.de) produziert und vertrieben.