Oralchirurgie 28.02.2011

Der Risikopatient in der Oralchirurgie

share

Zahnärztlich-chirurgische Patienten können entsprechend ihrem Behandlungsrisiko in Risikogruppen eingeteilt werden. Bei Patienten mit hohem Behandlungsrisiko muss der betreuende Zahnarzt aktiv vor der geplanten Behandlung eine Vorsichtsmaßnahme treffen. In diesem Zusammenhang ist eine enge Kooperation mit dem betreuenden Hausarzt notwendig.

Durch Anamnese und adäquate klinische Untersuchung des Patienten kann das Behandlungsrisiko vor Beginn einer zahnärztlichen Therapiemaßnahme abgeschätzt werden. In einem Anamnesefragebogen sollten folgende Aspekte bzw. Fragen vertreten sein (Sproat et al. 2006):

– Haben oder hatten Sie Herzbeschwerden (Angina pectoris oder Myokardinfarkt)?

– Haben/Hatten Sie Lungenerkrankungen (Asthma, Bronchitis)?

– Andere Erkrankungen (Diabetes, Epilepsie, Hepatitis)?

– Haben Sie Allergien?

– Müssen Sie regelmäßig Medikamente einnehmen?

– Mussten Sie sich in letzter Zeit einer Operation unterziehen?

– Kommen gehäuft Erkrankungen in Ihrer Familie vor?

Alle Patienten sollten zusätzlich nach Ihrem Risikoverhalten befragt werden (Alkohol, Nikotin). Beim Rauchen hat sich die Berechnung des konsumierten Nikotins in sogenannte „pack-years“ bewährt (ein „pack-year“ entspricht einem Konsum von 20 Zigaretten pro Tag während eines Jahres). Sobald entschieden worden ist, dass der Patient in der Zahnarztpraxis behandelt werden kann, ist es sinnvoll ihn eine von drei Risikogruppen zuzuordnen: hohes, mittleres oder niedriges Risiko. Bei Patienten, die ein hohes Behandlungsrisiko tragen, muss aktiv vor der zahnärztlichen Behandlung eine Maßnahme durchgeführt werden (z.B. Antibiotikagabe im Rahmen einer Endokarditisprophylaxe, Einstellen des INR-Wertes vor zahnärztlich-chirurgischen Behandlungsmaßnahmen). Patienten mit einem mittleren Behandlungsrisiko leiden an einer systemischen Erkrankung, die kontrolliert werden muss, aber für die geplanten zahnärztlichen Behandlungen kein unmittelbares Problem darstellt (z.B. gut eingestellter Diabetes mellitus, gut eingestelltes Asthma bronchiale). Der Großteil der Patienten kann der dritten Gruppe mit niedrigem Behandlungsrisiko zugeordnet werden. Diese Patienten leiden nicht unter systemischen Erkrankungen. Durch eine periodische Aktualisierung der Anamnese kann die Zuteilung eines bestimmten Patienten zu den einzelnen Risikogruppen überprüft und allenfalls modifiziert werden (z.B. die Implantation einer künstlichen Herzklappe erfordert nun eine dauernde oder temporäre orale Antikoagulation). Bei der Erstellung dieses patientenspezifischen Risikoprofils ist die enge Kommunikation mit dem behandelnden Hausarzt des Patienten unumgänglich.

In der Folge werden die häufigsten Allgemeinerkrankungen, die für die zahnärztliche Behandlung vorbereitende oder zusätzliche Maßnahmen erfordern (hohes Behandlungsrisiko), besprochen:

– Herz-Kreislauf-Erkrankungen

– Endokrine Erkrankungen

– Hämatologische Erkrankungen

– Patienten mit Immunsuppression

– Tumorpatienten.

| Informationen 1. Medikamentöse Therapien Analgesie: – bei normaler Nierenfunktion sollen NSAR wegen ihrer anti-inflammatorischen Komponente abgegeben werden (z.B. Diclofenac 3 x 50mg/die) – bei Niereninsuffizienz ist die Gabe von Paracetamol 4x1g/die angezeigt – bei starken Schmerzen ist die Kombination von Paracetamol und NSAR wegen ihrer synergistischen Wirkungsweise günstig – bei ausgeprägten Schmerzen (Pulpitis, intraossärer Abszess) ist die zusätzliche Verabreichung von Tramadol max. 4x20 Tropfen/die zu erwägen (1ml = 40 Tropfen = 100mg) – zum Schutze der Magenschleimhaut (NSAR empfindliche Patienten) ist die Gabe von Omeprazol 20mg 1x/die zu empfehlen Antibiotische Therapie: – Amoxicillin mit Clavulansäure (Augmentin®, Co-Amoxi-Mepha®) 625mg 3/die – Bei Penicillinallergie: Clindamycin (Dalacin®) 300mg 3/die Die Dauer der Therapie richtet sich nach der klinischen Situation. Therapien ohne manifesten Infekt (präemptiv) sollten für max. fünf Tage durchgeführt werden. Bei manifestem Infekt ist eine Therapie von mindestens sieben bis zehnTagen angezeigt. 2. Lokale Maßnahmen Erhöhtes Risiko von intra- und postoperativen Blutungen: 1. schonende operative Technik (vermeiden von traumatischer Extraktionstechnik, cave: Quetschung der Gingiva) 2. Abdichten der Alveole mit blutstillender Gaze (Tabo-Tamp®, Spongostan®) 3. dichter Nahtverschluss 4. Schutzplatte zur Kompression 3. Wirkungsweise von Thrombozytenaggregationshemmern ASS: Azetylsalizylsäure (Aspirin®) Hemmt die Cyclooxygenase und verringert die Produktion von Thromboxan A2, das für die Plättchenaggregation und Vasokonstriktion verantwortlich ist. Die Plättchenfunktion ist sieben bis zehn Tage nach Absetzen wieder normal. Die Cyclooxygenase wird irreversibel gehemmt, nur neue Plättchen funktionieren wieder. Clopidrogel (Plavix®) Hemmt die Plättchenaggregation via Hemmung des ADP in der Plättchenaktivierung. Die Plättchenfunktion ist sieben bis zehn Tage nach Absetzen wieder normal. |

Hypertonie

Blutdruckwerte, die dauernd höher sind als 140/90mmHg, werden per definitionem als hyperton bezeichnet. Eine medikamentös gut eingestellte Hypertonie stellt für die zahnärztliche Therapie kein Behandlungsrisiko dar. Zu beachten ist, dass allein durch die im Rahmen der zahnärztlichen Behandlung auftretende Stresssituation und durch eine inadäquate postoperative Analgesie erhöhte Blutdruckwerte auftreten können. In der Folge steigt das intra- und postoperative Blutungsrisiko. Aus zahnärztlicher Sicht ist deshalb die intraoperative lokale Anästhesie, postoperative Analgesie sowie die Durchführung lokaler blutstillender Maßnahmen (vgl. Infokasten) entscheidend.

Ischämische Herzerkrankungen

Zustand nach Revaskularisierung (aortokoronarer Bypass): Postoperativ werden diese Patienten in der Regel während sechs Monaten oral antikoaguliert und erhalten anschließend eine Dauertherapie mit Thrombozytenaggregationshemmern (ASS, Clopidrogel, vgl. Infokasten). Zahnärztliche operative Eingriffe sollten deshalb nach Absetzen der oralen Antikoagulation geplant werden. Falls aus ärztlicher Sicht vertretbar, sollte ASS und/oder Clopidrogel abgesetzt werden (Tab. 1). Eine chirurgische Therapie unter ASS ist unter Berücksichtigung lokaler Maßnahmen und einer adäquaten perioperativen Analgesie und postoperativen Blutungskontrolle möglich (vgl. Infokasten).

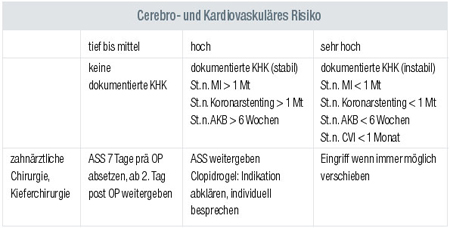

Tab. 1: Perioperatives Management kieferchirurgischer Patienten unter Thrombozyten- aggregationshemmern. Bei kieferchirurgischen Eingriffen ist die Gefährlichkeit von Blutungskomplikationen als „mittel“ einzustufen. Richtlinien des Universitätsspitales Basel (Priv.-Doz. Dr. M. Filipovic).

Zustand nach Revaskularisierung (Stent-Einlage)

Anstelle von aortokoronaren Bypassoperationen werden immer mehr endovaskuläre Stents zur Öffnung der Gefäße eingelegt (Aoki et al. 2008). Die operationsbedingte Morbidität ist bei diesem Eingriff deutlich geringer als bei der operativen Revaskularisierung. Postoperativ werden diesen Patienten Thrombozytenaggregationshemmer verabreicht. Häufig werden dabei ASS und Clopidrogel kombiniert (Tab. 1). Bei Planung eines zahnärztlich-chirurgischen Eingriffes sollte wenn immer möglich eines dieser Medikamente abgesetzt werden.

Herzklappenersatz

Im Rahmen des zahnärztlichen Managements von Patienten mit Herzklappenerkrankungen oder Zustand nach künstlichem Klappenersatz sind drei Aspekte von Bedeutung: Fokuselimination, Endokarditisprophylaxe, Antikoagulation.

Fokuselimination

Präoperativ werden für einen Klappenersatz oder Klappenoperation vorgesehene Patienten den Kieferchirurgen oder Zahnärzten mit der Frage nach odontogenen Foci vorgestellt. Bakterielle Herde können bei bis zu 50% der Patienten nachgewiesen werden (Lassnig et al. 2004). Neben parodontal angeschlagenen Zähnen müssen chronisch apikale Läsionen entweder operativ saniert (Wurzelspitzenresektion mit retrograder Füllung) oder der betreffende Zahn muss entfernt werden. Da Fokusabklärungen und -sanierungen häufig kurzfristig erfolgen müssen, sind parodontale Sanierungen aus Zeitgründen nicht möglich. Im Sinne einer Reduktion der intraoralen Bakterienmenge sollen deshalb parodontal angeschlagene Zähne eher geopfert als erhalten werden.

Endokarditisprophylaxe

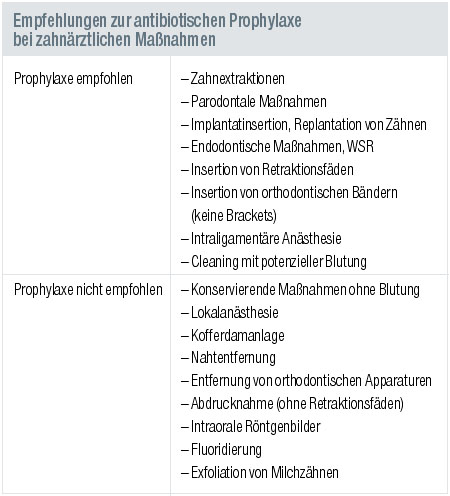

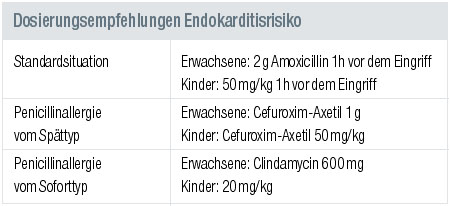

Nachdem im Jahre 2007 die American Heart Association (AHA) ihre Empfehlungen für die Endokarditisprophylaxe grundlegend redigiert hatte (Wilson et al. 2007) und die Indikation für die prophylaktischen Maßnahmen deutlich einschränkte, reagierte die Schweizerische Kardiologische Gesellschaft (SKG) mit Zurückhaltung und bestätigte in ihrem Kommuniqué die Gültigkeit der im Jahre 2000 überarbeiteten Empfehlungen. Diese Empfehlungen galten, bis die von der AHA aufgeworfenen Aspekte in Zusammenarbeit mit den übrigen europäischen Fachgesellschaften geprüft und überarbeitet worden waren (Moreillon 2000). Seit Anfang 2009 sind nun die revidierten schweizerischen Richtlinien für die Endokarditisprophylaxe in Kraft gesetzt (Flückiger & Jaussi 2008). In Tabelle 2 sind die kardiologischen Voraussetzungen zusammengefasst, die für eine antibiotische Prophylaxe qualifizieren. Folgende zahnärztliche Maßnahmen verlangen eine antibiotische Prophylaxe (vgl. Tab. 3). In Tabelle 4 werden die durchzuführenden Maßnahmen beschrieben.

| Klinische Voraussetzungen mit erhöhtem Endokarditisrisiko: Prophylaxe empfohlen 1. Patienten mit Klappenersatz (mechanische oder biologische Prothesen oder Homografts) 2. Patienten nach durchgemachter Endokarditis 3. Patienten mit/nach rekonstruierten Herzklappen a) unter Verwendung von Fremdmaterial für die Dauer von sechs Monaten nach Intervention b) mit paravalvulärem Leck 4. Patienten mit angeborenen Vitien a) unkorrigierte zyanotische Vitien sowie mit palliativem aortopulmonalem Shunt oder Conduit b) korrigierte Vitien mit implantiertem Fremdmaterial während der ersten sechs Monate nach Implantation c) korrigierte Vitien mit Residualdefekten an oder nahe bei prothetischen Patches oder Prothesen (Verhinderung der Endothelialisierung) d) Ventrikelseptumdefekt oder persistierender Ductus arteriosus 5. Patienten nach Herztransplantation mit einer neu aufgetretenen Valvulopathie |

Tab. 2: Voraussetzungen, die für eine Endokarditisprophylaxe qualifizieren

(Flückiger & Jaussi 2008).

Antikoagulation

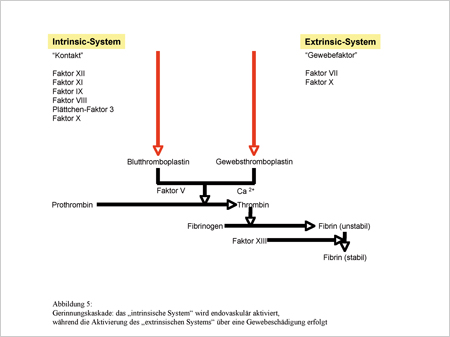

Neben einer antibiotischen Prophylaxe bei notwendigen chirurgischen Maßnahmen ist bei Zustand nach künstlichem Herzklappenersatz, wegen des hohen thrombo-embolischen Risikos, auch eine orale Dauerantikoagulation mit Cumarinen (Marcoumar®) notwendig (Emery et al. 2007). Cumarine sind Vitamin K-Antagonisten, die die Blutgerinnungskaskade im Bereiche des „extrinsischen“ Systems (Abb. 1) beeinflussen können (Frick 1987). Sie werden oral verabreicht und verfügen eine über mehrere Tage andauernde Halbwertszeit. Die Hemmung des „intrinsischen“ System erfolgt über die parenterale Verabreichung von grobmolekuarem Heparin, das rasch antagonisiert werden kann, wodurch in kurzer Zeit eine für einen operativen Eingriff genügende Gerinnung aufgebaut werden kann. Das zahnärztliche Management von Patienten, die unter oraler Antikoagulation stehen, erfolgt demnach, entsprechend des zu erwartenden thrombo-embolischen Risikos, in enger Absprache mit dem betreuenden Hausarzt. Ist das thrombo-embolische Risiko als gering einzustufen, kann der Patient die Medikation mit Cumarinen unterbrechen bis eine genügende Gerinnungsfähigkeit für einen operativen Eingriff (INR 1,5-2, Quick 40–50%) hergestellt werden kann. Allenfalls kann der Patient während der Zeit der subtherapeutischen Antikoagulation zusätzlich niedermolekulare Heparine (low Liquemin) subkutan spritzen (5.000–10.000 IE/die), um den Schutz vor einem thrombo-embolischen Ereignis zu erhöhen, ohne dass dabei die Gerinnung wesentlich beeinflusst wird. Bei hohem thrombo-embolischen Risiko muss der Patient hospitalisiert und auf i.v. Therapie mit Heparinen umgestellt werden. Der operative Eingriff erfolgt wenige Stunden nach Sistieren der Heparin-Therapie (kurze Halbwertszeit) bei erhaltener Gerinnung. Ungefähr sechs Stunden nach dem operativen Eingriff wird die Heparinisierung wieder in den therapeutischen Bereich geführt, parallel dazu beginnt die orale Antikoagulation mit Cumarinen, bis ein stabiler INR-Wert im therapeutischen Bereich erreicht wird. Entsprechend wird die parenterale Medikation mit Heparinen zurückgefahren und schließlich gestoppt. Auf diese Weise wird das Zeitfenster, während dem der Patient einem thrombo-embolischen Risiko ausgesetzt ist, sehr kurz gehalten. Zusätzlich zum Management der Gerinnung müssen lokale blutstillende Maßnahmen (vgl. Infokasten) berücksichtigt werden.

Abb. 1: Gerinnungskaskade: das "intrinische System" wird endovaskulär

aktiviert, während die Aktivierung des "extrinischen Systems" über eine Ge-

websschädigung erfolgt.

Tab. 3: Zahnärztliche Maßnahmen, die eine antibiotische Prophylaxe verlangen

(Flückiger & Jaussi 2008).

Tab. 4: Dosierungshinweise zur oralen antibiotischen Prophylaxe

(Flückinger & Jaussi 2008).

Diabetes mellitus

Patienten mit einem gut eingestellten Diabetes mellitus stellen für die zahnärztliche Behandlung kein Problem dar. Besteht ein Diabetes seit mehreren Jahren, kann die durchschnittliche Glukose-Serumkonzentration über die Glykosylierung des Hämoglobins (HbA1C) (Förster & Mehnert 1987) dokumentiert werden. Dauernd erhöhte Glukose-Serumkonzentrationen und in der Folge erhöhte HbA1C-Werte führen zu Mikroangiopathien, die im Rahmen der Wundheilung und Infektabwehr in der zahnärztlichen Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus von Bedeutung sind. Betroffen sind dabei die Retina, die Niere sowie Gefäße der Haut, Schleimhaut und Muskulatur. Bei geplanten zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen ist es deshalb empfehlenswert, bei diesen Patienten eine präemptive antibiotische Therapie über fünf Tage perioperativ durchzuführen (vgl. Infokasten). Bei manifester Niereninsuffizienz ist die Gabe von NSAR kontraindiziert (vgl. Infokasten).

Beim zahnärztlichen Management von Patienten mit hämatologischen Erkrankungen sind vor allem hämostatische Störungen von Bedeutung. Hämorrhagische Diathesen lassen sich in folgende Gruppen einteilen:

– Thrombozytopenien, Thrombozytopathien

– Mangel an plasmatischen Gerinnungsfaktoren

– vaskuläre Störungen.

Die häufigsten hämorrhagischen Diathesen sind medikamentös bedingt (vgl. Therapie mit Antikoagulanzien und Thrombozytenaggregationshemmern), seltener besteht ein kongenitaler Mangel an einzelnen Gerinnungsfaktoren. Die zahnärztliche Behandlung dieser Patienten erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem betreuenden Hausarzt oder Hämatologen. Je nach Schweregrad der Erkrankung müssen präoperativ die entsprechenden Gerinnungsfaktoren substituiert werden, zusätzlich kann perioperativ die Vasokonstriktion verbessert werden (Desmopressin, Minirin®). Lokale Maßnahmen (vgl. Infokasten).

Patienten mit Immunsuppression

Kortisontherapie

Autoimmunerkrankungen des rheumatologischen Formenkreises werden häufig mit Kortison und/oder anderen immunsuppresiven Medikamenten behandelt. Langzeitkomplikationen einer Kortisontherapie sind:

– Hypertonie

– Osteoporose und aseptische Knochennekrose

– Diabetes mellitus

– Peptische Ulzera des oberen GI Traktes

– Verzögerte Wundheilung

– Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Infektionen.

Gleichzeitig besteht ein erhöhtes Infektrisiko gegenüber opportunistischen Infektionen (Candida albicans, Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, Herpes zoster, Herpes simplex, CMV).

Patienten nach Organtransplantationen

Patienten, bei denen Organtransplantationen durchgeführt worden sind, erhalten lebenslänglich Steroide sowie andere Immunsuppressiva wie Cyclosporin, Tacrolimus, Azathioprin. Neben den erwähnten opportunistischen Infektionen und der erhöhten Infektanfälligkeit treten bei diesen Patienten gehäuft Malignome im Bereich des gesamten Integumentes auf. Bei Cyclosporin ist an die Möglichkeit der gingivalen Hyperplasie zu denken.

Das zahnärztliche Management von Patienten mit den oben erwähnten Krankheitsbildern umfasst in erster Linie die Fokussanierung (Entfernen bzw. Elimination von parodontal geschädigten Zähnen, Entfernung bzw. Sanierung von Zähnen mit chronisch apikalen Läsionen). Zusätzlich sollen zahnärztlich chirurgische Maßnahmen unter präemptiver antibiotischer Therapie erfolgen (vgl. Infokasten).

Tumorpatienten

Patienten mit Tumorerkrankungen anderer Lokalisationen als Kiefer- und Gesichtsbereich gehören zur Gruppe der Patienten mit mittlerem Risiko, falls nicht kürzlich eine systemische Chemotherapie durchgeführt wurde. Bei diesen Patienten ist, bei potenzieller Immunsuppression, mit einer reduzierten Infektabwehr zu rechnen, weshalb im Fall zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen die Indikation zur präemptiven antibiotischen Therapie gestellt werden muss. Patienten, die im Kiefer- und Gesichtsbereich operiert und, entsprechend dem Tumorstadium, bestrahlt wurden, müssen präoperativ hinsichtlich odontogener Infektherde untersucht und saniert werden. Durch sorgfältige zahnärztliche Behandlung und bei Anwendung moderner Bestrahlungsmethoden (hyperfraktionierte Radiotherapie) kann das Risiko einer Osteoradionekrose minimiert werden (Ben-David et al. 2007). Müssen in das Bestrahlungsfeld auch die großen Speicheldrüsen miteinbezogen werden, ist eine Fluoridierung der Restzähne über Miniplastschienen während und nach der Bestrahlung unbedingte Voraussetzung zum Erhalt eines guten Sanierungszustandes. Nach der Radiotherapie durchzuführende chirurgische Maßnahmen müssen sorgfältig erwogen werden. In diesen Situationen ist eine präemptive antibiotische Therapie zu empfehlen.