Parodontologie 26.02.2024

Verbindung zwischen Parodontitis und Lebererkrankungen

share

Wissenschaftliche Arbeiten und klinische Studien belegen die bidirektionale Beziehung zwischen Erkrankungen der Leber und chronischen oralen Entzündungen des Zahnhalteapparates.1, 2, 15 Die Leber ist durch ihre Funktion bei der Synthese von Proteinen, Hormonen und Gerinnungsfaktoren sowie der Regulation des Glukosemetabolismus, der Fettsynthese und der Galleproduktion das zentrale Stoffwechselorgan des Körpers. Darüber hinaus erfüllt sie wichtige Aufgaben bei der Immunabwehr, regelt gemeinsam mit den Nieren das Renin-Angiotensin-System und ist unsere wichtigste Entgiftungszentrale beim Abbau von Schadstoffen.

Entsprechend negativ wirken sich Funktionsminderungen dieses Organs auf die Gesamtgesundheit und im Speziellen auch auf den oralen Status aus.8, 16, 21 Umgekehrt hat eine floride Parodontitis einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Genese und Progression von Lebererkrankungen (Abb. 1).

Die orale Mukosa – ein Prädeliktionsort bei mangelnder Leberfunktion

Sowohl bei Läsionen der Leber durch Infektionserreger wie das Hepatitis-C(HCV)- oder -B-Virus (HBV) als auch bei autoimmunen und hereditären Erkrankungen des Leberparenchyms, der nichtalkoholischen Fettleber (NAFLD) und der Steatohepatitis (NASH) sowie der alkoholischen Fettleber (AFLD) treten schwere, therapierefraktäre Parodontopathien, orale Candidose und Karies gehäuft auf.3 Die Ursachen dafür sind eine bei Leberschädigung manifeste Immunschwäche, die Einschwemmung proinflammatorischer Enzyme in die Blutbahn und eine unzureichende Versorgung der oralen Mukosa mit Nährstoffen und Vitaminen. Leberschäden verursachen Regenerationsstörungen des oralen Epithels und damit eine erhöhte Vulnerabilität der Mukosa. Gesteigerte supra- und subgingivale Plaqueakkumulation mit Vermehrung parodontalpathogener Keime, Zahnsteinbildung und Erhöhung des Gingiva-Blutungs-Indexes sind die Folgen.

Bei der alkoholischen Fettleber und der Leberzirrhose kommt zu der krankheitsbedingt reduzierten Organfunktion die toxische Wirkung von Alkohol auf die Mundschleimhaut hinzu. Alkohol erhöht die Durchlässigkeit des Gingivaepithels für Schadstoffe und reduziert die Phagozytosefähigkeit der neutrophilen Granulozyten.10, 20 Je fortgeschrittener die Lebererkrankung, desto schlechter ist auch der parodontale Status.

Parodontalpathogene Bakterien schädigen das Leberparenchym

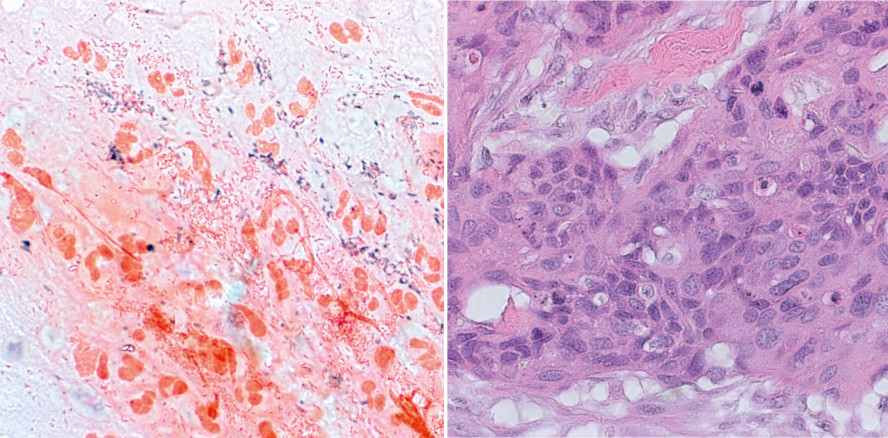

Gramnegative, meist anaerobe Bakterien greifen mittels ihrer potenten Pathomechanismen nicht nur die oralen Hart- und Weichgewebe an (Abb. 2). Bei Parodontitis entsteht durch die gestörte Balance zwischen Produktion und Eliminierung von freien Sauerstoffradikalen (ROS) oxidativer Stress. Die ROS zerstören sowohl im Gingivaepithel als auch in den Hepatozyten die Integrität der Zellmembranen und defragmentieren die DNA.4 Viele parodontalpathogene Keime sind gewebs- und gefäßinvasiv. Bereits bei geringer mechanischer Belastung kommt es durch Einschwemmung der Mikroorganismen in die Blutbahn zu einer zunächst nur passageren Bakteriämie.6 Wird das Immunsystem aber überfordert oder ist es durch eine vorbestehende Lebererkrankung in seiner Wirkung eingeschränkt, erreichen die Erreger nahezu alle Organe. Die Bakterien und ihre Toxine alterieren direkt das Leberparenchym, induzieren vor Ort die Freisetzung von Zytokinen wie TNF-a und Interleukinen, stören durch die nun erhöhte Entzündungsbereitschaft den Zucker- und Lipidstoffwechsel und führen in den Lebergefäßen zu endothelialer Dysfunktion.19

Erhöhtes Risiko für Fettleber und Leberzirrhose

Neben Treponema denticola, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia und Fusobacterium nucleatum kommt vor allem dem mit aggressiver Parodontitis assoziierten Keim Porphyromonas gingivalis eine Schlüsselrolle zu. Besonders ein bestimmter Genotyp (invasiver Fimbrientyp) ist bei Patienten mit NAFLD und NASH mit einem Anteil von über 47 Prozent signifikant häufiger nachweisbar, als bei Parodontitispatienten ohne Lebererkrankung.24 Bei vorbestehender Fettleber kommt es zu einer vermehrten Expression von toll-like receptor 2 (TRL2), welcher der wichtigste Rezeptor für die Lipopolysaccharide von P. gingivalis ist. Damit wird die Progression der NAFLD und einer NASH massiv gefördert.9 P. gingivalis verursacht eine Akkumulation von Lipiden, eine Erhöhung der Leberwerte ALT, AST und der Triglyzeride. Der Keim induziert so die Exazerbation der Fettlebererkrankung mit Übergang von einer einfachen Steatohepatitis zu Fibrose und Leberzirrhose (Abb. 3).7, 14 Auch der parodontale Hochrisikokeim Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) greift mittels endotoxischer LPS und Leukotoxinen das Lebergewebe an und degradiert die unspezifische Wirtsabwehr über Einschränkung der Chemotaxis der neutrophilen Granulozyten. Aa ist direkt im Lebergewebe nachweisbar und entfaltet dort seine pathogene Wirkung.12

Eine unbehandelte schwere Parodontitis gilt als unabhängiger Risikofaktor für die Progression eines vorbestehenden Leberzellkarzinoms. Der JIS Score, ein japanisches System zur Erfassung prognostischer Faktoren für die Entwicklung eines HCC, ergab für Parodontitispatienten einen deutlich erhöhten Wert gegenüber Mundgesunden.18

Keystone-Bakterien alterieren die Darmflora

Potenzielle Pathogene können auch über die Darm-Leber-Achse die Funktion des Stoffwechselorgans schädigen. Bei einer täglich verschluckten Speichelmenge von 500–1.500 ml geraten zahlreiche Bakterien in den Gastrointestinaltrakt. Viele zeigen hohe Säuretoleranz und können so das an sich keimfeindliche Milieu des Magens überwinden. Diese oralen Keime modifizieren und alterieren die Darmflora. P. gingivalis gilt als „Keystone-Bakterium“, was bedeutet, dass er auch bei zahlenmäßig geringer Anwesenheit das Mikrobiom des Darmes in Richtung einer dysbiotischen und leberschädigenden Biozönose verändert. Ein weiteres, bei Parodontitis häufig nachweisbares Bakterium, Selenomonas noxia, alteriert durch vermehrte Absorption von Monosacchariden den Lipidstoffwechsel und begünstigt Entstehung und Progression einer Fettleber (Abb. 4).15, 22

Orale Pathogene spielen auch bei autoimmunen Lebererkrankungen wie der primären biliären Zirrhose eine wesentliche Rolle.11 Durch Veränderungen des Speichelmikrobioms mit einer Reduktion grampositiver Streptokokken zugunsten von gramnegativen Veillonellaarten entsteht eine leberschädigende Dysbiose im Darm mit einem erhöhten Level proinflammatorischer Zytokine. Dazu kommt ein krankheitsspezifisches Siccasyndrom mit allen daraus resultierenden negativen Folgen für die orale Gesundheit.

HC-Viren begünstigen Xerostomie und orale Präkanzerosen

Die anamnestische Erfassung einer bestehenden Infektion von Patienten mit dem HCV ist für den Zahnarzt schon wegen der Vermeidung einer möglichen Übertragung eine Notwendigkeit. Darüber hinaus erfordert die Behandlung dieser Patienten die Berücksichtigung krankheitsspezifischer Risikofaktoren. Gegen die mit hoher Gefahr einer Chronifizierung einhergehende Hepatitis C ist derzeit keine Impfung möglich. Die Infizierten haben eine deutlich erhöhte Neigung zu schweren chronischen Parodontopathien mit tiefen Zahnfleischtaschen und raschem Attachmentverlust.3 Virale RNA ist bei 60 Prozent, Antikörper gegen HCV sogar bei 84 Prozent der Betroffenen im Sulkusfluid nachweisbar. Die Viruspartikel werden über mononukleäre Blutzellen direkt in die Sulkusflüssigkeit eingebracht und ihre Menge entspricht der aktuellen Virusbelastung im Serum. Auch die bei der HCV-Infektion erhöhten Leberenzyme (ALT, AST) sind im Sulkus in ähnlicher Konzentration wie im Serum nachweisbar. Die Entzündungsaktivität von Hepatitis C verläuft weitgehend parallel mit den inflammatorischen Exazerbationen der Parodontitis. Daneben kann eine Hepatitis-C-Infektion zu einem mit Produktion von Autoantikörpern gegen Speicheldrüsengewebe einhergehendem sekundären Sjögren-Syndrom führen.17 Zusätzlich sind Infektionen mit HCV mit erhöhtem Auftreten von oralem Lichen planus (OLP) auf Mundschleimhaut und Gingiva assoziiert (Abb. 5).13 Die Ursachen dafür sind noch nicht restlos geklärt, aber wegen molekularen Übereinstimmungen zwischen Epithelien und der Virushülle wird sowohl beim Lichen als auch beim Sjögren-Syndrom ein sogenannter Mimikry-Effekt vermutet. Beim inhomogenen oralen Lichen planus handelt es sich um eine fakultative Präkanzerose, allerdings tritt das orale Plattenepithelkarzinom auch unabhängig von einem vorbestehenden Lichen bei HC-Patienten deutlich häufiger auf als bei Nichtinfizierten (Abb. 6).23

Die Behandlung leberkranker Patienten stellt hohe Anforderungen an den Zahnarzt und sein Team. So ist bei der Gabe oder Applikation von systemischen und lokalen Medikamenten Vorsicht geboten, da viele Arzneimittel über die Leber metabolisiert werden und dieser Prozess bei eingeschränkter Organfunktion nicht gewährleistet ist. Zudem besteht eine erhöhte Blutungsneigung, weshalb vor dentalchirurgischen Eingriffen der Quick-Wert überprüft werden muss. Die oft ausgeprägten Wundheilungsstörungen bei Leberkranken müssen bei der Planung von technischen Versorgungen wie Implantaten berücksichtigt werden.

Im Sinne einer individuell angepassten und optimalen Therapie dieser Patientengruppe ist interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Allgemeinmediziner bzw. Internist unbedingt erforderlich.

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.