Prophylaxe 27.03.2023

Chlorhexidin-Lösungen in der heutigen Parodontitistherapie

share

Über Jahrzehnte wurde Chlorhexidin als Goldstandard in der Parodontitistherapie angesehen. Spätestens seit dem Beginn der sogenannten Full Mouth Disinfection war Chlorhexidin aus dem chirurgischen wie auch dem nichtchirurgischen Bereich nicht wegzudenken. Aktuelle Studien führen dazu, dass die pharmakologische Wirkung dieser Verbindungen immer mehr verstanden werden kann und sich dadurch auch Veränderungen aufzeigen lassen, die keineswegs von den Parodontologen erwünscht sind, wie der folgende Beitrag genauer beschreibt.

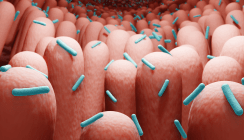

Bei der Entstehung einer Parodontitis kommt es zu einer Dysbiose, also zu einem Ungleichgewicht der subgingivalen Flora zugunsten der parodontopathogenen Keime. Das Ziel ist demnach, nicht nur die Taschentiefe zu reduzieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass sich erneut physiologische, gesundheitsfördernde Bakterien ansiedeln. Entsprechend benötigen wir in der Erhaltungstherapie Agenzien, die ebendieses Gleichgewicht fördern oder aber es gleichzeitig nicht stören. Betrachtet man diesbezüglich die Studie von Kapil et al. zum Nitrat-Nitrit-NO-Mechanismus und dem Einsatz von Breitspektrum-Antiseptika, wird deutlich, dass dieser Mechanismus gestört werden kann und vorteilhafte Prozesse wie die Blutdrucksendung durch die Produktion von NO eben nicht mehr in gleicher Weise erfolgen. Die Gruppe um Joshipura et al. konnte zudem zeigen, dass übermäßiger und regelmäßiger Gebrauch von Mundspüllösungen ein Risiko für eine spätere Prädiabetes oder gar Diabetes sein kann.

Art der Lösung ist entscheidend

Interessant ist, dass diese Wirkung auf die Bakterien nicht nur von der Anwendung von Chlorhexidin abhängt, sondern im besonderen Maße von der Art der Lösung des Chlorhexidins. Zayed et al. konnten zeigen, dass sich bei einigen der auf dem Markt verfügbaren Chlorhexidin-Lösungen zwar die pathologische Gesamtzahl deutlich verringert, sich das Verhältnis zwischen pathologischen Keimen und physiologischen Bakterien während der Applikationszeit jedoch zugunsten der pathologischen Keimbesiedelung verschiebt. Somit ist aus heutiger Sicht eine reine Betrachtung der Reduktion der pathologischen Keimzahl ein falsches Vorgehen, denn dies beeinflusst wiederum den Nitrat-Nitrit-NO-Mechanismus.

Pathogene Keime halten stand

Ein weiterer Mechanismus bei der Applikation von Spüllösungen ist die Veränderung der Plaque. Ungeachtet wie man putzt und wie gut die häusliche Mundhygiene ist, es bleibt stets ein Film aus Plaque auf der Dentition. Bei der täglichen Anwendung von antibakteriellen Agenzien werden nur die Bakterien auf der Oberfläche der Plaque abgetötet, in darunter liegenden Schichten bleibt die Konzentration gleich. So erhält man zwar den bei der Kontrolle des BOP-Index reduzierten Entzündungsparameter, den wir alle kennen. Nur können sich die pathogenen Mikroorganismen gleichzeitig von den abgestorbenen Bakterien ernähren und dadurch überproportional wachsen. Dieses Phänomen wurde in der Studie um Rodriguez Herrero et al. als tägliches orales mikrobielles Massaker zugunsten der verbleibenden pathogenen Keime bezeichnet. Durch die Verstoffwechselung der abgestorbenen Bakterien konnte beispielsweise bei Prevotella intermedia festgestellt werden, dass die Virulenz durch eine erhöhte Expression des Virusgens sogar zunimmt.

Resistenzbildung als Problem

Bezüglich der Verwendung von Chlorhexidin besteht noch ein weiteres Problem, welches vor allem beim langfristigen Gebrauch einen Unterschied auf den Verlauf der Parodontitis machen könnte. Sheldon zeigte in seiner Studie, dass es bei Chlorhexidin, ähnlich wie bei der Einnahme von Antibiotika, zu einer Resistenzbildung kommen kann. Das ist insbesondere bei dem Bakterium Klebsiella pneumoniae ein ernst zu nehmendes Problem, denn es ist gegen die meisten gängigen Antibiotika resistent. Es konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz von Chlorhexidin die Resistenz auf das einzig verbleibende Reserveantibiotikum bei Klebsiella pneumoniae ebenfalls zunimmt. Diese Erfahrungen konnte auch die Gruppe um Versprecht et al. im Hinblick auf die antibiotische Behandlung von parodontopathogenen Keimen in Kombination mit Chlorhexidin machen. In deren Studie kam es zu einer Resistenzbildung mit einer anschließenden Steigerung der Bakterienzahlen mit einem Faktor bis zu 5,5-fach.

Bisher gibt es keinerlei Studien, die Vorgaben dazu geben können, in welcher Lösungsmittelkombination Chlorhexidin den optimalen klinischen Effekt auf die Patientenflora aufweist. Grundsätzlich ist klar, dass die Unterschiede aufgrund der Lösung des Chlorhexidins im Produkt entstehen. Chlorhexidin löst sich beispielsweise sehr schlecht mit Wasser, wohingegen ein Konzentrat mit Alkohol eine gute Lösbarkeit besitzt. Problematisch wir es aber dadurch, dass sich die Hersteller mit der Weitergabe der exakten Lösungsmittel zurückhalten, wobei darin sicherlich der Schlüssel für die unterschiedlichen biologischen Verfügbarkeiten liegt. Entscheidend ist schlussendlich die biologische Verfügbarkeit am Zielort und nicht die effektive Konzentration.

Ökologischer Score zur Einteilung?

Daraus ergibt sich die Überlegung, ob nicht auch Produkte zur häuslichen Mundhygiene zukünftig so eingeteilt werden sollten, wie es heute bereits der Nutrition Score bei den Lebensmitteln macht. Es sollte eine Art ökologischer Score eingeführt werden, um die Chlorhexidin-Lösungen nach der Veränderung der Ökologie der Bakterien einzuteilen, damit diese in der Folge entsprechend langfristig eingesetzt werden könnten. Beispielswiese würden Lösungen, die zu keiner Veränderung der Ökologie der Bakterien führen, sich jedoch mit deren Hilfe die absolute Keimzahl reduzieren lässt, sehr gut im Bereich der chirurgischen Parodontitistherapie eingesetzt werden können.

Häufig stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob Chlorhexidin nach wie vor als Goldstandard in der Parodontitistherapie einzusetzen ist oder ob nicht andere Lösungen wie Listerine oder auch Salviathymol zum Einsatz kommen sollten, die auch für den langfristigen Gebrauch konzipiert sind. Bezüglich thymolhaltiger Lösungen, ein phytotoxisches natürliches Monoterpenoidphenol als biologische Spülung, fehlen heute eindeutig langfristige Daten, die eine Beurteilung möglich machen. In einem aktuellen Tierexperiment an Ratten konnten Patole und Chaudhari nach der Applikation eines thymolhaltigen Gels in parodontal gebildeten Taschen zeigen, dass es zu einer signifikanten Reduktion der Entzündungsparameter und des Knochenverlusts kam.

Im Gegensatz dazu existieren unzählige valide Daten zum Einsatz von Listerine. Das Produkt führt mit seiner Kombination aus ätherischen Ölen zu einem positiven ökologischen Shift der Bakterien. Listerine wurde mehrfach mit den Effekten von Chlorhexidin verglichen und es konnte festgestellt werden, dass sich das Plaquelevel zwar nicht entsprechend so hoch wie bei Chlorhexidin reduziert, es dennoch langfristig zu vergleichbaren Reduktionen der Gingivitis wie beim Einsatz von Chlorhexidin kam. Zudem scheint diese ätherische Lösung die verbleibende Plaque weniger pathogen zu machen.

Chlorhexidin ja – aber produktspezifisch?

Chlorhexidin ist nach wie vor eine Lösung, bei der die antiinflammatorischen Eigenschaften bei richtigem Gebrauch überwiegen. Dennoch sollte man im Hinblick auf die heutige Datenlange klar differenzieren, welches Chlorhexidin-Produkt verschrieben werden sollte, da sich die Eigenschaften entsprechend des Herstellers deutlich unterscheiden. Der Patient sollte darüber aufgeklärt werden, dass auch dieses speziell verschriebene Produkt in der Apotheke ausgegeben werden sollte, da es oft zum Brand-Wechsel kommt, wenn einzelne Marken nicht auf Lager sein sollten. Dies muss im Hinblick auf die genannten Unterschiede zwingend vermieden werden.

Ungeachtet dessen sollte der patientenabhängige Faktor, also die unterschiedliche Wirkung von gleichen Agenzien auf einzelne Patienten, nicht außer Acht gelassen werden. Dies bedeutet, dass individuell auch ein Wechsel der Spüllösung erfolgen muss, falls es zu einer abweichenden Antwort auf das Entzündungsgeschehen kommt. Somit muss unabhängig von der zu verwendenden Marke auch nach wie vor individuell auf den Patientenverlauf geschaut werden.

Eine Literaturliste steht hier zum Download für Sie bereit.

Dieser Beitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.