Prophylaxe 03.08.2020

Instrumentationstechniken bei PMPR und UPT

share

Zurück zu den Grundlagen

In der aktuellen Situation gewinnen manuelle Prophylaxetechniken wieder einen hohen Stellenwert, um Aerosolbildung zu vermeiden. Die maschinelle Zahnreinigung wird in den Hintergrund gedrängt, während Handinstrumentationstechniken reaktiviert werden. Wir kehren also zurück zu den Grundlagen.

Vor der Behandlung

Es ist zu empfehlen, dass der Patient vor der Behandlung 30 bis 60 Sekunden mit einer chlorhexidinhaltigen Lösung spült. Im nächsten Schritt vor der Durchführung einer professionellen mechanischen Plaqueentfernung (PMPR) oder unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) gilt es, die klinische Situation des Patienten zu eruieren. Denn die Auswahl des notwendigen Instrumentariums ist abhängig vom Befund und Zustand des Parodonts. Die PMPR dient dazu, weiche und harte Beläge bis 4 mm subgingival zu entfernen. Dank der Behandlung lassen sich gingivale Entzündungen beherrschen sowie reduzieren und einer weiteren Erkrankung des Parodonts kann vorgebeugt werden.1 Die Prophylaxe wird in der Regel mit Handinstrumenten, Ultraschall und Pulverstrahlgeräten durchgeführt. In der aktuellen Situation wollen wir Aerosolbildung vermeiden und erledigen unsere Behandlungen daher mehrheitlich manuell, also ausschließlich mit Handinstrumenten. Deren Techniken bestehen seit Jahrzehnten und sollten nicht in Vergessenheit geraten. Heute produzieren Hersteller gezielt spezielle Instrumente für die Zahnreinigung. Diese ermöglichen es, optimal, effizient und gewebeschonend zu arbeiten. Design, Form und Material der Instrumente sind so ausgewählt, dass sie wichtigen Kriterien wie Zugang, Handling und Ergonomie gerecht werden.

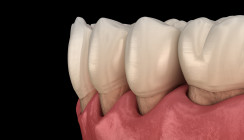

Bekanntlich werden Instrumente supra- und subgingival angewandt. Dabei erlauben Scaler mit zwei Schneidekanten und dreieckigem Querschnitt nur die supragingivale Anwendung.

Für die subgingivale Instrumentierung sind Küretten geeignet, die sich in zwei Kategorien einteilen lassen: universal- und ortsspezifische Küretten. Beide sind im Querschnitt rund und besitzen ein abgerundetes Arbeitsende. Die Universalküretten haben zwei Schneidekanten (Abb. 1), während die ortsspezifischen nur eine Klinge aufweisen (Abb. 2).

Grundlagen der Techniken

Instrumentationstechniken und Ergonomie können nicht getrennt voneinander gesehen werden. Bei der Anwendung dieser Techniken ist es grundlegend, die Schneidekante an der richtigen Fläche zu platzieren, um ein Trauma der weichen und harten Gewebe zu vermeiden. Effizientes Arbeiten ist nur möglich, wenn der Behandler die richtige Sitzposition einnimmt und der Patient korrekt gelagert ist. Wie bereits erwähnt, wird jedes Instrument für eine bestimmte Anwendung hergestellt. Deshalb müssen die folgenden Kriterien berücksichtigt werden:

- Sitzposition des Behandlers

- Lagerung des Patienten

- Adaption und Anstellwinkel des Instruments

- Abstützpunkte (Rechts- und Linkshänder)

- Druckkraft und Zugrichtung

- Zustand des Instruments (Form und Schärfe)

Die richtige Patientenlagerung und Sitzposition des Behandlers erleichtern das Arbeiten und sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Eine korrekte Sitzposition unterstützt die Muskel-Skelett-Bilanz und schützt den Körper vor Anstrengung durch Fehlbelastung und eventuellen Schäden.2 Mit anderen Worten: Die Ergonomie muss berücksichtigt werden. Ergonomie ist die Wissenschaft von den Leistungsmöglichkeiten und -grenzen des arbeitenden Menschen sowie von der optimalen wechselseitigen Anpassung zwischen dem Menschen und seinen Arbeitsbedingungen.3

Wie bekannt sein dürfte, sind die Sitzpositionen im Uhrzeigersinn dargestellt. Rechtshänder sollten im Bereich zwischen 8 und 13 Uhr sitzen (Abb. 3), Linkshänder zwischen 11 und 16 Uhr (Abb. 4). Der Behandler sitzt auf Schulterhöhe des Patienten, hat beide Füße flach auf den Boden gestellt, die Oberschenkel neigen leicht nach unten, die Schultern sind eben und entspannt. Die Ellenbogen sind nah am Körper und werden in einem 90-Grad-Winkel gehalten. Der Unterarm und das Handgelenk sollten auf einer Linie sein und das Handgelenk möglichst nie abgeknickt werden.4

Der Patient wird im Stuhl liegend gelagert, sodass der Zugang zu allen Flächen der Zähne mit dem korrekten Instrument zu erreichen ist, ohne den Patienten körperlich zu beeinträchtigen. Die Patienten liegen entweder in einem 30- bis 45-Grad-Winkel für die Arbeit im Unterkiefer oder in einem 0- bis 10-Grad-Winkel für den Zugang zum Oberkiefer. Die Position kann modifiziert werden, um körperliche Hindernisse, Erkrankungen der Wirbelsäule, gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Kreislauf- und Atemwegsbeschwerden oder die Zahn-Kiefer-Stellung zu berücksichtigen.

Griffe und Abstützung

Wie der Behandler die Instrumente hält und sich abstützt, ist ausschlaggebend für ein optimales effizientes Arbeiten und die Kontrolle über das Instrument bei minimalem Trauma an Weich- und Hartgeweben. Man spricht vom Bleistiftgriff und modifizierten Bleistiftgriff (Abb. 5). Die Abstützung kann intra- oder extraoral erfolgen, je nach Mundöffnung oder Zugänglichkeit.

Beide Hände werden abgestützt und schweben nicht frei in der Luft. Korrektes Abstützen ermöglicht ergonomisches Arbeiten, da die rechte und linke Schulter entspannt bleiben. Für indirekte Sicht, beispielsweise zu den palatinalen Flächen im Oberkiefer, ist eine gute Lichtquelle unerlässlich, um ergonomisch arbeiten zu können.

Professionelle mechanische Plaqueentfernung

Bei der PMPR-Behandlung reicht es aus, Scaler und Universalküretten zu verwenden (Abb. 6–8). Diese Instrumentenauswahl setzt aber auch voraus, dass der Patient keine tiefen Resttaschen von > 5 mm aufweist. Die Bestimmung, wo instrumentiert wird, lässt sich aus der Befundaufnahme, also Taschenmessung und Blutungsindex sowie des intraoralen Zustands des Patienten entnehmen. Bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ohne parodontale Probleme kann eine Prophylaxebehandlung in der Regel innerhalb von 60 Minuten durchgezogen werden.

Mithilfe eines „Traysystems“, das alle notwendigen Instrumente beinhaltet, lässt sich die Behandlung systematisch durchführen. Das Tray enthält Scaler, Küretten und das Grundbesteck mit Parodontalsonde sowie einer feinen Tastsonde. Für die einfachen Fälle, das heißt eine leichte bis mittelschwere Gingivitis, kommen zusätzlich zum Grundbesteck ein Front-Scaler, ein doppelendiger Scaler und eine Universalkürette für Molaren und Prämolaren infrage.

Für Patienten mit einer mittelschweren Gingivitis ist es empfehlenswert, zusätzlich eine ortsspezifische Frontkürette zu verwenden. Diese erlaubt es, schonend um das geschwollene Gewebe zu instrumentieren. Bei starken Schwellungen empfiehlt es sich, ausschließlich Küretten zu verwenden. Starke Verletzungen am Weichgewebe verzögern die Heilung. Patienten sind auch bei der häuslichen Zahnpflege zögerlich, wenn nicht schonend instrumentiert wurde.

Für Patienten mit Engstand bietet sich die Verwendung eines feinen Scalers supragingival und interdental an, beispielsweise ein HP551CN Scaler.

Im Bereich der Prämolaren und Molaren supra- und subgingival können Universalküretten ausreichend sein (Abb. 9 und 10), vorausgesetzt es sind keine angulären Defekte und nur seichte Taschen vorhanden. Wenn der Patient interdental Stellen mit tiefen Taschen, Wurzeleinziehungen und anderen anatomischen Hindernissen aufweist, können Universalküretten wenig effizient sein. Solche schwierigen Situationen verlangen eine erweiterte Instrumentenauswahl und gute manuelle Fähigkeiten.

Systematische Arbeitsweise

Die Prophylaxebehandlung sollte systematisch durchgeführt werden. Nach der Befundaufnahme beginnt man in einem Quadranten und nicht unbedingt gleich in der Unterkieferfront (Abb. 11–13), z. B. im ersten Quadranten, dann weiter im zweiten usw. Es sollte vermieden werden, die Prädilektionsstellen als erstes zu behandeln. Häufig wird an diesen Stellen überinstrumentiert, weil sich bei den Speicheldrüsenausgängen etwas mehr Ablagerungen bilden können. Die Gefahr ist groß, dass über die Jahre viel Zahnhartsubstanz verloren geht. Auf Anzeichen von Schäden (Abb. 14) muss sehr genau geachtet werden. Die richtigen Schutzmaßnahmen und ein sorgfältiges Vorgehen sind hier essenziell.

| Tipp: Durch systematische Arbeitsweise muss der Behandler seltener die Sitzposition und die Instrumente wechseln. |

Patienten mit Resttaschen und umfassenden parodontalen Problemen müssen mit ortsspezifischen Instrumenten (Abb. 15), den sogenannten Gracey-Formen, behandelt werden. Die Gracey-Formen wurden für das Scaling und die Wurzelglättung entwickelt. Sie sind mit abgewinkelten Schaftteilen und Arbeitsenden ausgestattet, die den Zugang zu tiefen Taschen und Wurzeleinziehungen ermöglichen. Um mit Instrumenten, die unterschiedliche Formen besitzen, korrekt arbeiten zu können, müssen die Sitzposition des Behandlers und die Patientenlagerung angepasst werden. Auf die quadrantweise Plaque- und Zahnsteinentfernung folgt die Kontrolle mit einer feinen Tastsonde (Abb. 16). Alle Flächen, supra- und subgingival gelegen, werden sorgfältig nach Restzahnstein sondiert, vor allem interdental und unmittelbar an den Kontaktpunkten (Abb. 17 und 18).

Nach Scaler und Küretten

Nach der Zahnsteinentfernung und der des subgingivalen Biofilms kommt die Politur, die Plaque und Verfärbungen eliminiert. Darauf folgt das Fluoridieren des Schmelzes bzw. der klinischen Kronen. Um Aerosolbildung zu vermeiden, sind Gummikelch und Polierpaste anstatt Pulverstrahlgerät die bessere Wahl.

Das Fazit lautet: back to the roots. Wir kehren zurück zu den Grundlagen und passen unsere Abläufe, Modalitäten und klinischen Erwägungen der neuen „Normalität“ an.

Der Beitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.

Foto Teaserbild: © DENTORY; Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin